シェディングに関する発信の二回目です。今回はmRNAの持続時間、スパイクタンパク質の持続時間について考えてみたいと思います。このmRNA型生物製剤の接種が始まった段階では、mRNAは不安定な物質であり細胞内ではすぐ分解されてしまうのだから長期的な副反応など考える必要がないと多くが発言。

いわゆる専門家と呼ばれる方たちは異口同音にこのようなことを主張していました。すぐ壊れてなくなるから安心して接種してくださいと言っていました。もしも細胞に導入されたmRNAが通常のmRNAと同様にすぐ壊れてなくなってしまうのであればシェディングについて議論する余地はなかったことでしょう。

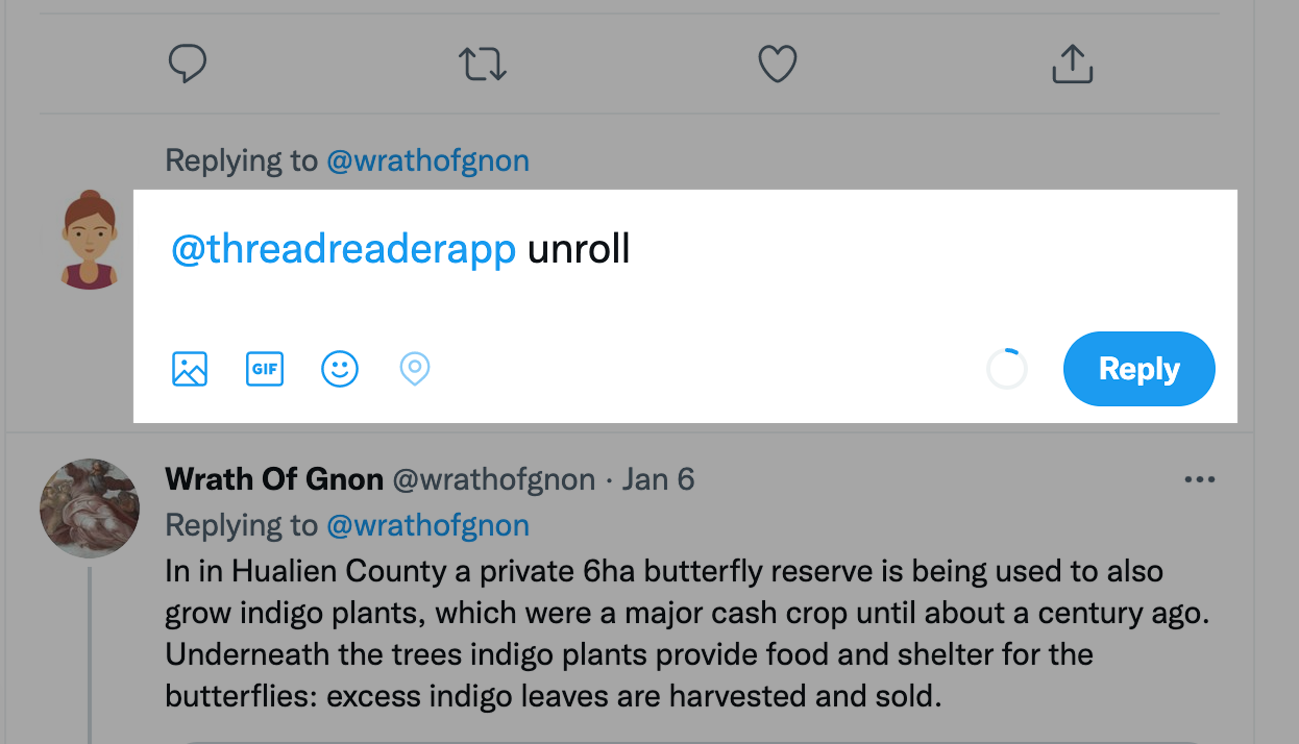

遺伝子情報が細胞内で発現する仕組みは中心命題あるいはセントラルドグマとよばれます。中心命題という大げさな名前がついている理由は、これが分子生物学の中核をなす概念だからです。DNAに記された生命の設計図は最初にmRNAにコピーされ、コピーされた遺伝情報は核から細胞質に移動してそこで翻訳。

翻訳された結果タンパク質が合成されます。細胞内には主要なRNAは三種類あります。転移RNA(tRNA)、リボソームの構成要素であるrRNAそしてmRNAです。タンパク質合成で活躍するのがリボソームと転移RNAです。貼り付けた模式図の緑で示されているのがtRNAです。

tRNAは、ひっくり返しただるまのような形で書かれているリボソームと連携して、アミノ酸を運んできて遺伝暗号に従って次々とアミノ酸を連結してタンパク質を合成する反応を行います。tRNAとrRNAは安定にしておく必要があります。タンパク質を合成する反応において重要な役割を担っているからです。

これらの二種類のRNAが不安定だと翻訳反応が途中でストップしてしまい異常なタンパク質ができることになります。この事態を避けるためにtRNAとrRNAは安定化されています。それに対してmRNAは不安定であるべき存在です。mRNAが安定だとタンパク質の合成量のコントロールができなくなるからです。

mRNAが安定で細胞内にずっと存在し続けると延々とタンパク質が合成されることになり細胞が破裂するような事態さえ考えられます。例えば、受精卵から個体ができあがる過程では、必要なタンパク質を必要な時期に必要な量だけ合成しなければならないことがわかっています。

生物が正しく個体を形成し、体の機能が正しく保たれるためには遺伝子発現制御、つまりmRNAの合成量を制御することでタンパク質の生産量を精密に調節しなければなりません。mRNAが安定だとこのしくみが機能しなくなるわけです。今回のmRNA型生物製剤ではどうか。実はこれが大きな問題なのです。

通常であれば不安定のはずのmRNAを安定化したのが今回のmRNA型生物製剤!RNAを構成する4種類の塩基のうち、Uつまりウリジンをシュードウリジン化してあります。それも単なるシュードウリジンではなく1メチル-シュードウリジンを使用しています。1メチルシュードウリジンはtRNAにも含まれています。

tRNAの安定性を高めるために一部のウリジンがシュードウリジンを置き換わっています。ここで気がつくのはtRNAでは全てのウリジンがシュードウリジンに置き換わっているわけではないということです。tRNAの模式図を貼り付けておきます。図で、ACGUではない見慣れない記号がシュードウリジンです。

tRNAを安定化するには部分的にウリジンをシュードウリジンに置換するだけで十分。ところが、mRNA型生物製剤では全てのウリジンが1メチルシュードウリジンに変換されています。そのため、mRNA型生物製剤で細胞内に導入されたmRNAの寿命がどのくらいあるかは全くの未知数です。note.com/hiroshi_arakaw…

荒川先生のNoteを貼り付けておきました。参考になると思います。細胞に導入されたmRNAは完全にシュードウリジン化されていますのでtRNAの例から考えるとかなり長期間細胞内で維持されるものと考えるべきでしょう。細胞分裂が盛んな組織であれば細胞分裂にともなってmRNAは薄まっていくでしょう。

一方で、細胞分裂の頻度が低い組織では安定化されたmRNAはずっと高いレベルに保たれると考えるべき。心筋や神経系の細胞は細胞の代謝回転速度が低いため、心筋炎が重大な副反応として生じることがこれで理解できそうです。神経系へのダメージも同様でしょう。自然の摂理に反する手法を使用している!

mRNA型生物製剤によって、肝臓、副腎、卵巣そして血管内皮細胞などに導入された1メチルシュードウリジン化されたmRNAが長い寿命を持つものと推定できることは理解できたものと思います。mRNA型生物製剤のゲノムのへの組み込みの可能性もあり得ますが、今回はその点については議論しないことにします

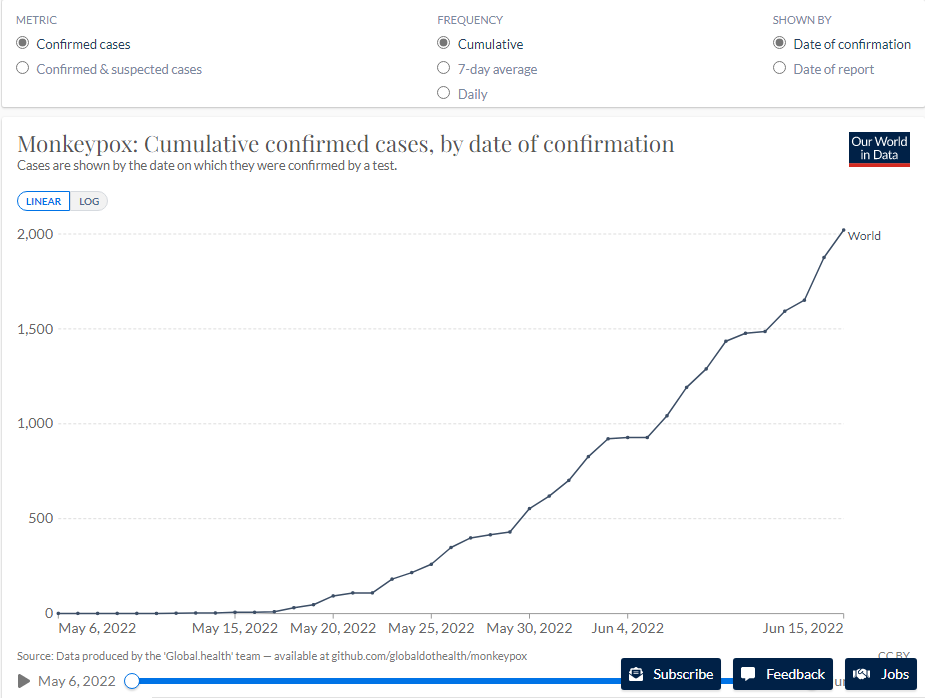

このようなことをベースにして話を進めていきますが、問題はmRNAの持続時間およびスパイクタンパク質の持続時間のデータです。最初に出てきたのは4ヶ月という数字です。それはこの論文に出てきます。エクソソームに注目した論文です。jimmunol.org/content/207/10…

この論文ではスパイクタンパク質がエクソソームに含まれる形で血液中に放出され、それは4ヶ月間継続するというものです。エクソソームが何か知りたい方のために東レのサイトを貼り付けておきます。エクソソームは最近注目を集めています。

3d-gene.com/about/article/…

3d-gene.com/about/article/…

スパイクタンパク質がエクソソームの膜上に存在していることが示されており、さらにそれは接種後4ヶ月にわたって血液で検出できることが書かれています。そのエクソソームでマウスを免疫出来ることも書かれていました。図のBの上の段の右がそのエビデンスです。

この図から4ヶ月という持続期間が出てきます。なおこの図は自粛先生のツイートからお借りしたものです。日本語の説明がていねいに追加されています。この論文のデータから、最低限4ヶ月はスパイクタンパク質が細胞内で生産されていると考えても良いでしょう。それ以降はどうかについて論文を探しました

ここで思い出したのは宮坂先生の東洋経済オンラインの記事です。題名だけあげておきます。「4回目ワクチン不要論を鵜呑みにしていいのか」というものです。宮坂先生は4回目のワクチン接種をはじめ追加接種を推奨している点で私とは全く逆の立場の方です。この方が紹介しているデータを眺めていると、、

記事中の模式図に目がとまりました。ちなみに宮坂先生が紹介されているCellの論文では三回目接種までの解析を行っており決して4回目の接種を進める内容ではありません。念のために書いておきます。この記事のようなものは通常over-discussionと呼ばれます。根拠薄弱な推論という意味です。

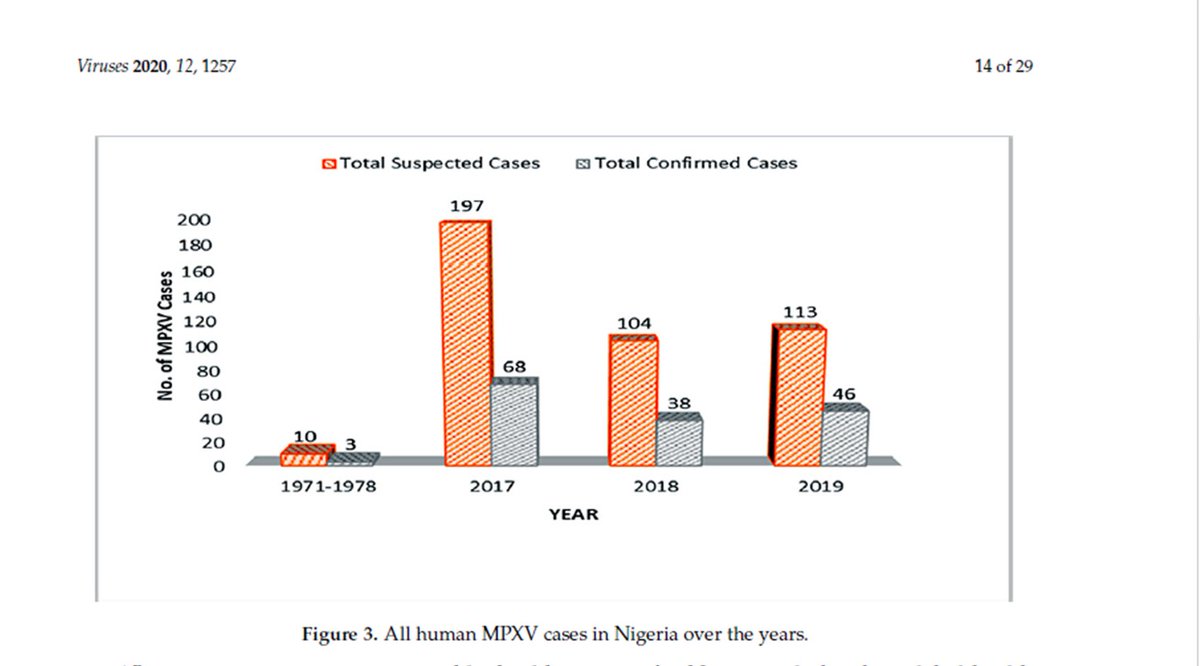

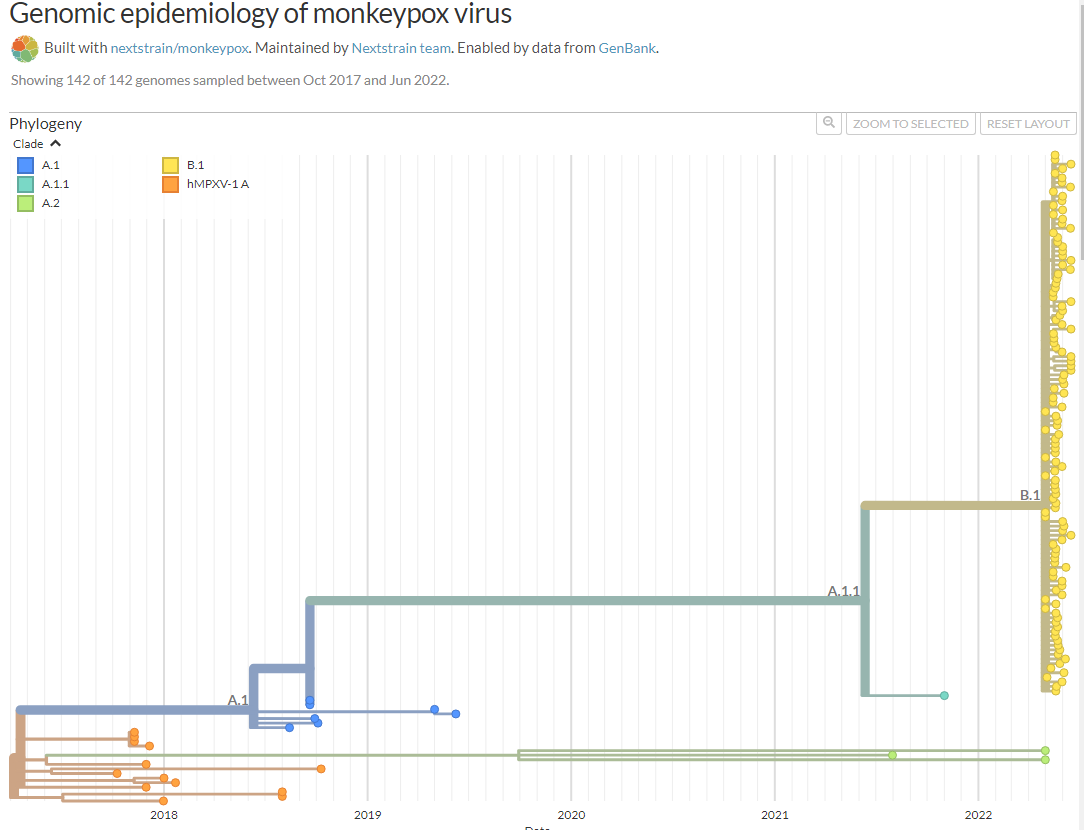

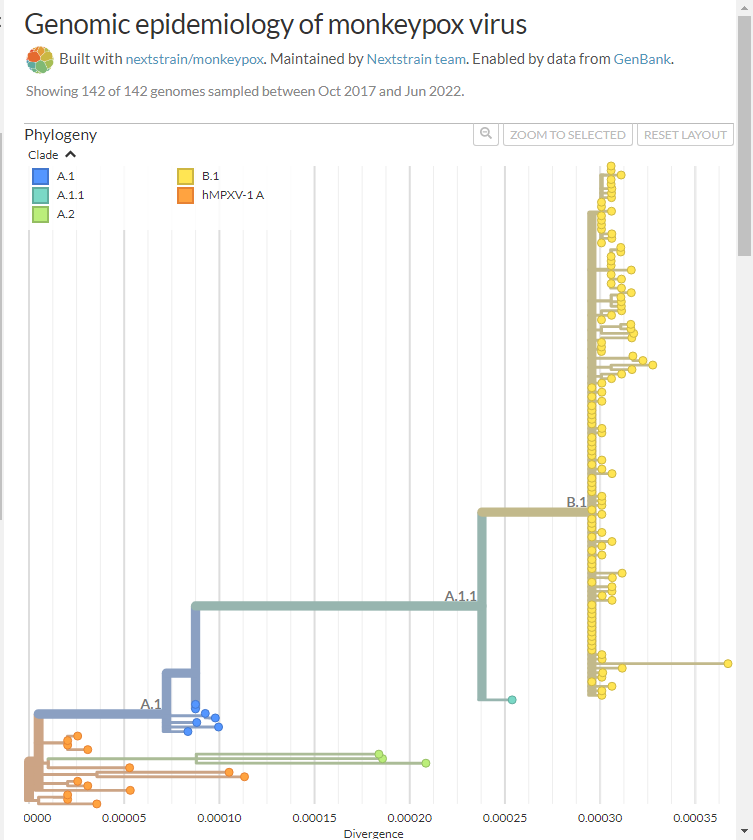

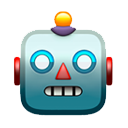

抗体には親和性成熟という現象があることが知られています。抗原を追加接種していくと抗原への結合力が強くなっていくという現象です。この現象がおきるためには持続的な抗原の供給が必要です。この論文では、9ヶ月まで親和性成熟がおきていることのエビデンスを示しています。ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…

これが結論を示す模式図です。この図の左下をご覧ください。左の一番下に横軸が時間で縦軸がmemoryBというグラフがありますが、二回接種後において9ヶ月目まで抗体の親和性成熟がすすでいると言うことが書かれています。このグラフでは6ヶ月目で寝ていますが本文のグラフでは9ヶ月目まで伸びています。

これが実際のデータです。Antibody Potencyというのは抗体の力価です。9ヶ月目まで改善されていくことがわかります。それ以降は三回目接種が行われてしまっていますのでよくわかりません。9ヶ月目まで親和性成熟がおきていることはこれで明らかになりました。

この論文では9ヶ月目に三回目の接種が行われたために、それ以降のデータはありませんが、スパイクタンパク質が接種後9ヶ月まで存在していると言うエビデンスが得られたことは重要です。。親和性成熟がおきるためには初回接種の数分の一の抗原量が必要ですので、かなりの量が残存しているのでしょう。

参考までに東京理科大学の北村先生のプレスリリースで見つけた抗体の親和性成熟のイラスト貼り付けておきます。国内の免疫学研究の拠点としては大阪大学の免疫フロンティア研、順天堂大学の奥村先生のグループ、多田富雄先生の流れをくむ東大医学部、理科大生命研などのグループが有名です。

これで今回の結論に到達しました。mRNA型生物製剤で細胞内に導入されるmRNAは完全に1メチル-シュードウリジン化されているため、かなり長い細胞内寿命をもつものと思われる。実際、接種後9ヶ月にわたる親和性成熟のデータから、接種後9ヶ月まではスパイクタンパク質が供給されて言えるでしょう。

かなり長いスレッドになってしまいました。とはいえ結論は単純です。接種されたmRNAは予想を超えて長持ちし長期間スパイクタンパク質が体内に存在していてそれは9ヶ月に及ぶと言うことです。次回は産生されるスパイクの量について考えます。次回は短くするよう努力してみたいと思います。

免疫記憶が成立していて抗体の親和性成熟も長期間進むのだから追加接種は必要ないはずと考えるのが常識的な判断です。mRNA型生物製剤は基本的にはウイルス毒素遺伝子の接種です。接種しないこと、そして接種された方は不必要な追加接種をしないことが重要です。いつもと同じ結論です。

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh