#Madrid_retrospectivo - Asilo de San Bernardino. Último hilo.

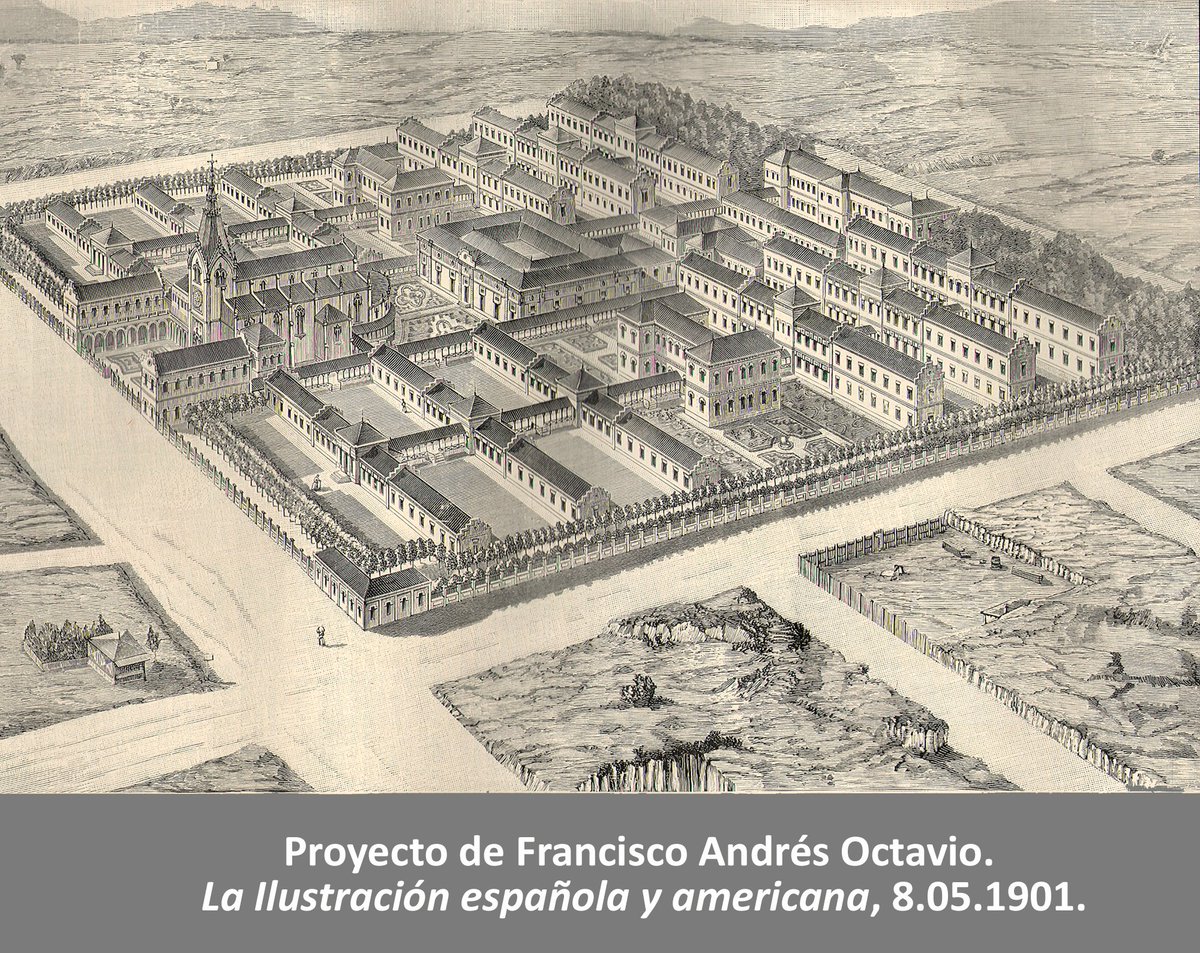

1/17 En 1895 surgió la idea de construir un gran edificio para asilo pero sin materializarse. Tras la declaración de ruina inminente del asilo de Moncloa, se convocó en enero de 1898 un concurso de proyectos.

1/17 En 1895 surgió la idea de construir un gran edificio para asilo pero sin materializarse. Tras la declaración de ruina inminente del asilo de Moncloa, se convocó en enero de 1898 un concurso de proyectos.

2/17 Doce años más tarde, en 1910, se inauguró el Colegio y Asilo de Nuestra Señora de la Paloma, obra del arquitecto Francisco Andrés Octavio, situado en la Dehesa de la Villa.

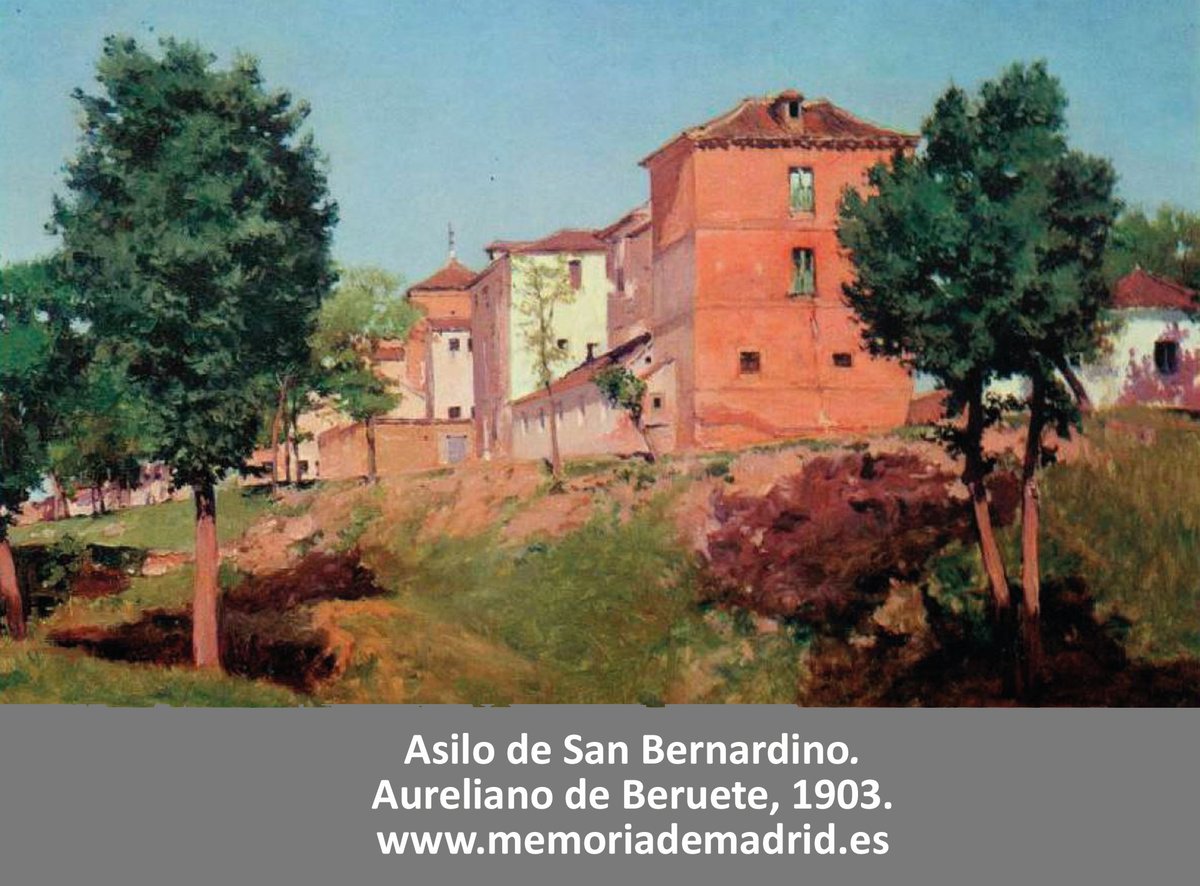

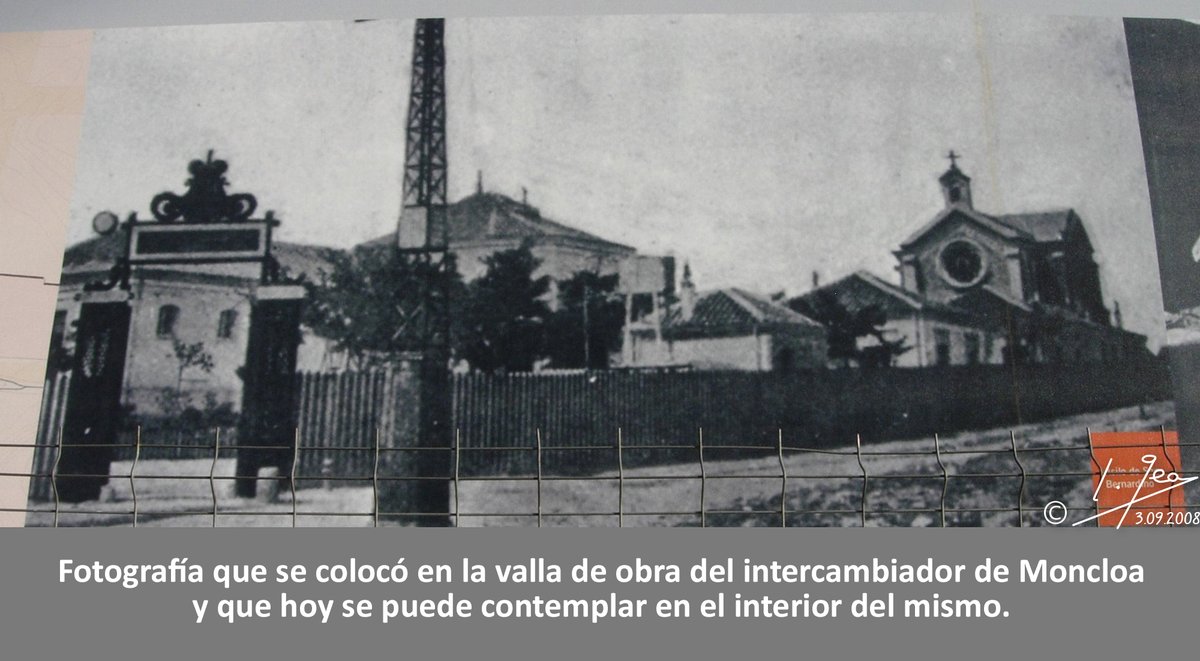

3/17 Es frecuente confundir una conocida fotografía del Asilo de San Bernardino indicando que se trata del situado en Moncloa. En 2008, la valla de protección para la remodelación del antiguo intercambiador de Moncloa se ilustró con, entre otras, dicha instantánea.

4/17 Retrocedamos nuevamente en el tiempo al Sanatorio de la Cruz Roja: se ve el pabellón principal con un cuerpo central adelantado, una capilla al fondo y dos edificios a la derecha.

5/17 Comparemos dicho edificio con la fotografía reproducida que hoy se puede ver en el interior del intercambiador. No hay duda, se trata del mismo establecimiento: el cuerpo central adelantado del pabellón, la capilla y los edificios de la derecha, son los mismos.

6/17 El camino frente a la valla del asilo no es Isaac Peral sino Vallehermoso esquina a Fernández de los Ríos. La calle central del grabado del sanatorio era un paseo interior. En ambas imágenes se aprecia que la capilla, obra de Balmás, quedaba dentro del recinto.

7/17 El asilo de Vallehermoso llegó a tener entre 1000 y 1200 asilados a los que se les daba instrucción primaria, gimnasia y esgrima. Además, en los talleres de formación se les enseñaba diversos oficios: dibujo lineal, sastrería, zapatería, telegrafía, mecánica, etc.

8/17 En el plano de Facundo Cañada (1900) se señala, con en el n.º 222, el «Asilo municipal de San Bernardino (con los edificios del núm. 202) - Fernández de los Ríos y Galileo», y se observa que la portada de la capilla estaba orientada al sur (círculo negro).

9/17 La fachada principal de la capilla tenía dos pilastras, un rosetón en el centro y una pequeña espadaña que albergaba la campana; sobre ella, una sencilla cruz. En ambas imágenes es el mismo templo.

10/17 Como he dicho, el Asilo de San Bernardino dio origen, en 1910, al Asilo Virgen de la Paloma (hoy instituto de enseñanza media), en la Dehesa de la Villa. Allí fueron trasladados todos los mendigos el 18 de julio de 1910.

11/17 En la imagen de Google Earth podemos ver la capilla actual del instituto de la Paloma. Sorprende el gran parecido con la del Asilo de San Bernardino de la calle Vallehermoso.

12/17 A partir del traslado de asliados, el Asilo de San Bernardino de Vallehermoso pasó a ser un centro de tránsito mientras se les encontraba a los ingresados el establecimiento que más les convenía en función de edad y condiciones físicas y morales.

13/17 En 1927 se construyeron los actuales edificios para asilo y refugio para niños y niñas, hoy denominados residencias infantiles Vallehermoso y Chamberí.

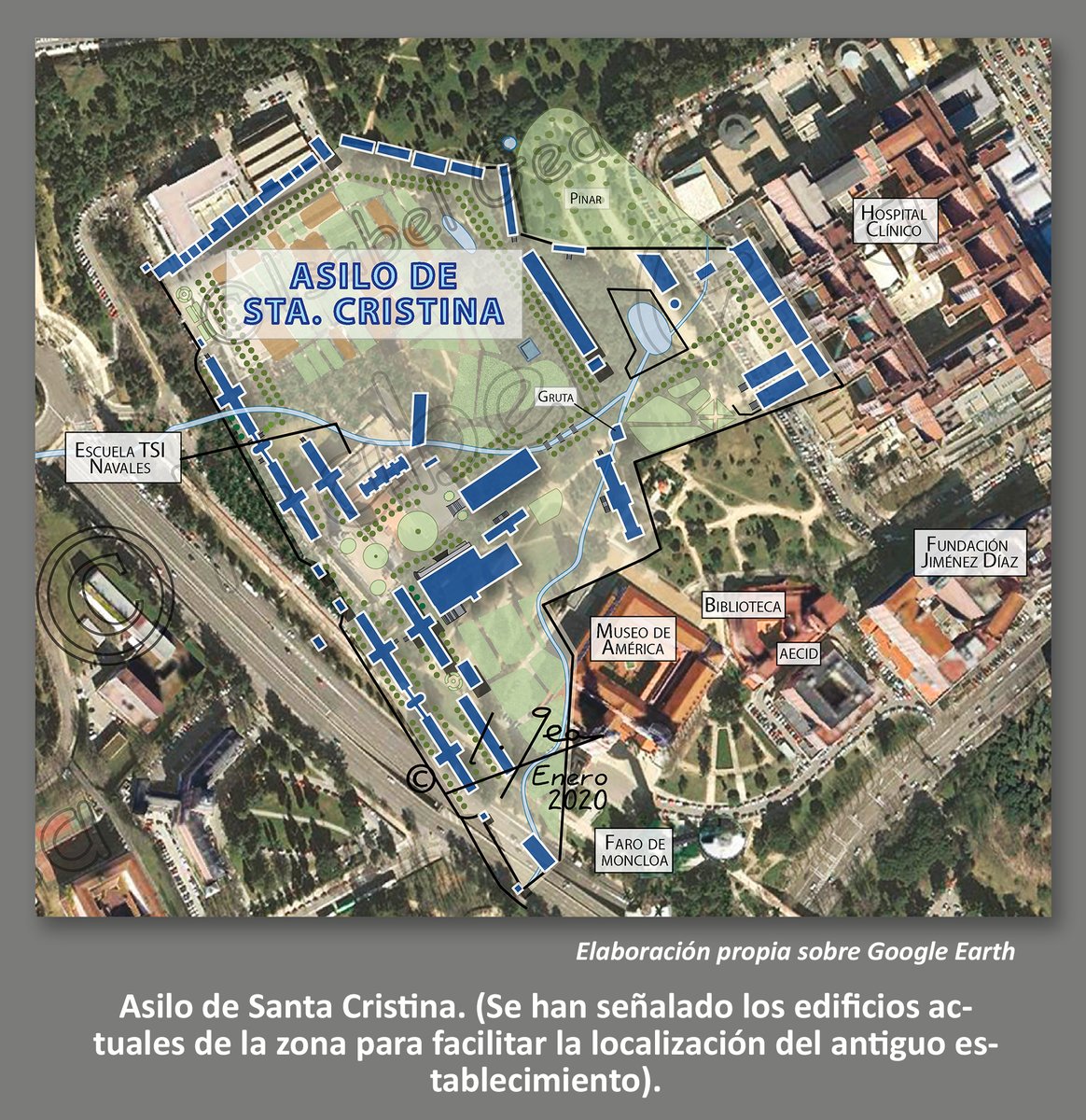

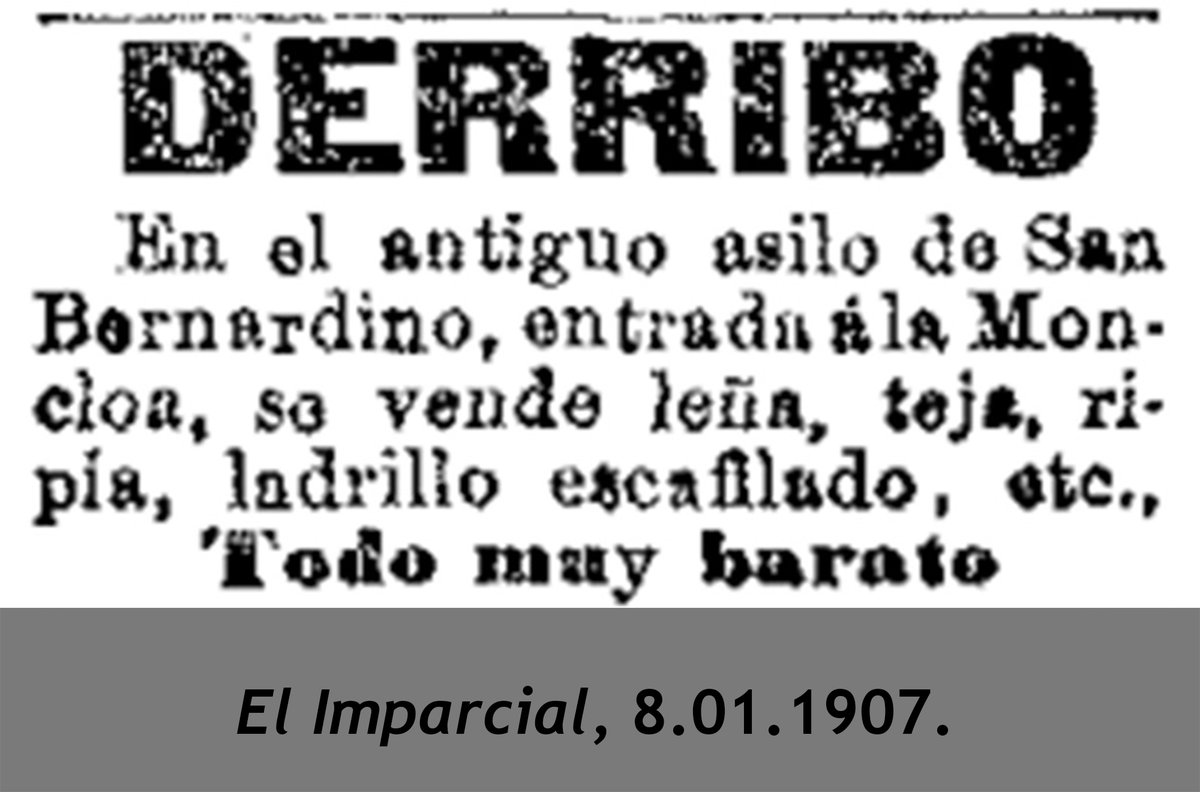

14/17 Como dije en el primer hilo, el viejo y deshabitado Asilo de San Bernardino de Moncloa fue derribado a finales de 1906 o principios de 1907 y los materiales que se pudieron aprovechar se vendieron.

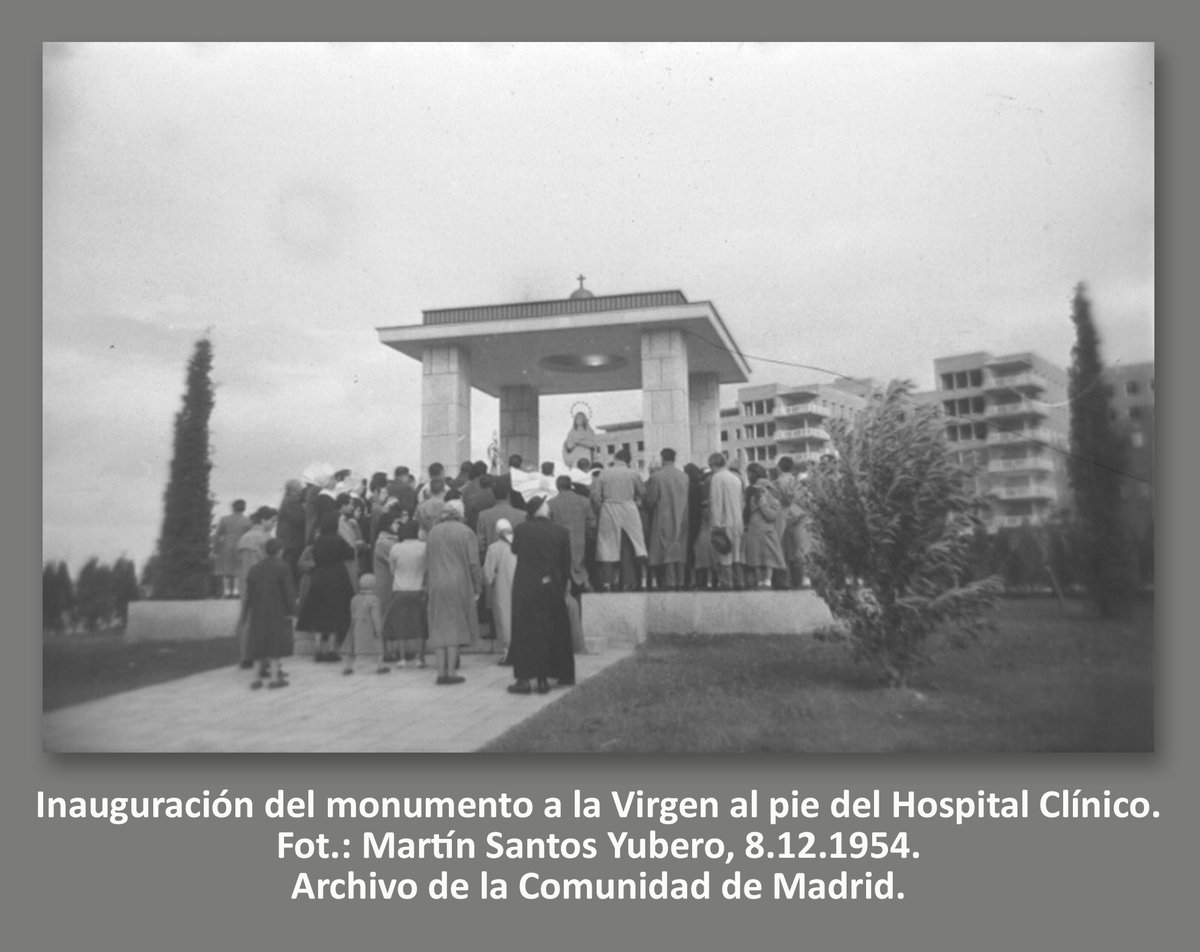

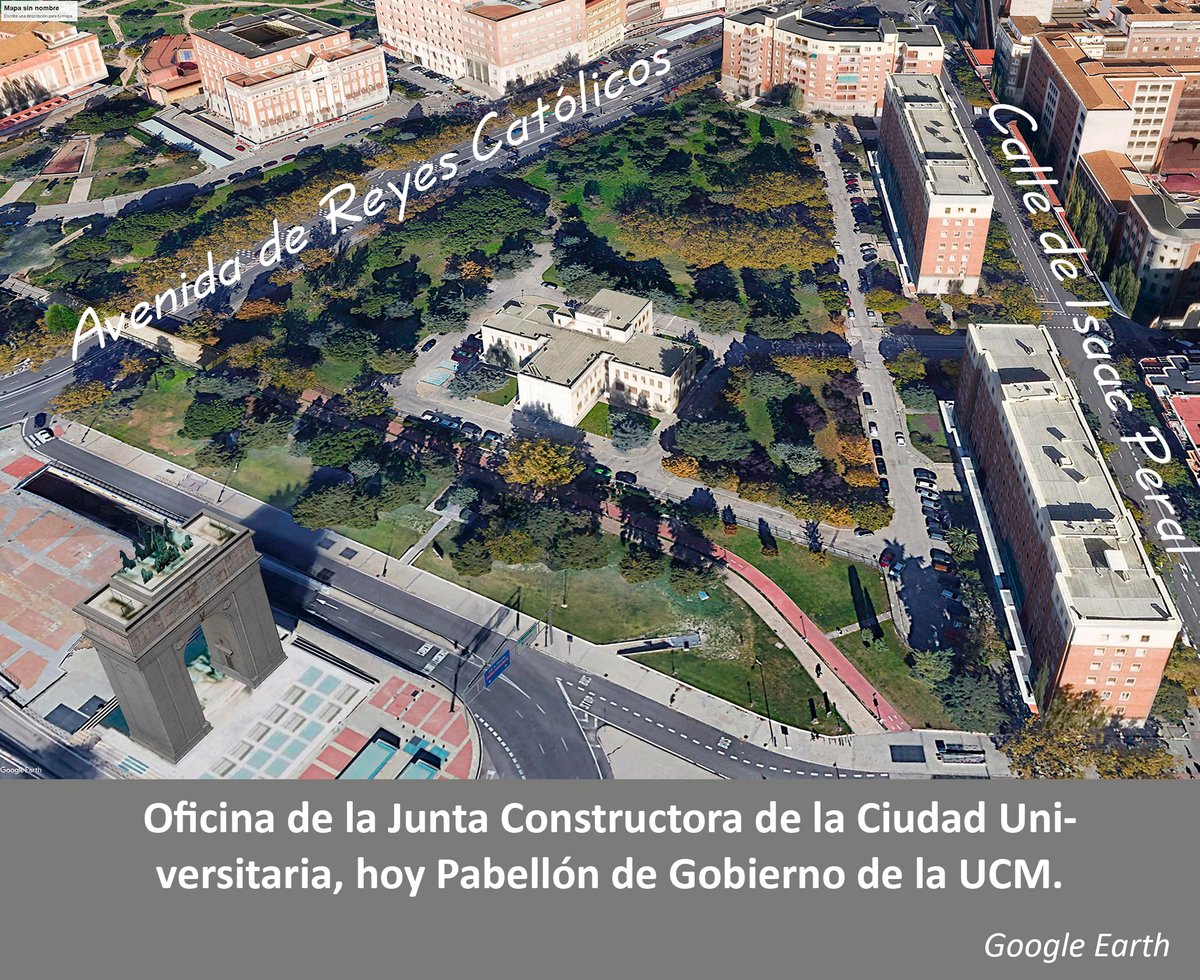

15/17 La Junta del Patronato de la Ciudad Universitaria compró a los herederos del duque de Granada de Ega «el solar de San Bernardino y otro contiguo para completar la linde de la Universidad con las calles urbanizadas del paseo de San Bernardino y Ataulfo» (Isaac Peral).

16/17 En 1931 se construyó el edificio de la Junta constructora de la Ciudad Universitaria, obra de Manuel Sánchez Arcas (hoy Pabellón de Gobierno). En noviembre de 1936 fue tomado por el ejército sublevado y, en enero del año siguiente, reconquistado por los republicanos.

17/17 Al término de la Guerra Civil el pabellón fue reconstruido y, entre 1943 y 1946, se construyeron los bloques de la Residencia de profesores, obra de Javier Barroso.

Una vez más, muchas gracias por leerme, por vuestros “Me gusta” y retuits.

Una vez más, muchas gracias por leerme, por vuestros “Me gusta” y retuits.

@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh