#QueridoPúblico: tal y como prometí a @carolinaespada (a excepción, quizá, de un desayuno dulce), la #TwitstoriaDeVenezuela desgranará el origen de la expresión "Gran Colombia" para diferenciar al vecino al oeste del río Táchira del tiempo que estuvimos unidos.

Y dice así...

Y dice así...

Pero vamos a lo primero, ¿a quién se le ocurre el término "Colombia"?

Pues eso se lo debemos a nuestro querido Francisco de Miranda.

Dígalo ahí, Franc... coño, ¿se volvió a fugar?

Pues eso se lo debemos a nuestro querido Francisco de Miranda.

Dígalo ahí, Franc... coño, ¿se volvió a fugar?

Recordemos que Miranda sirvió en el ejército español, y como tal estuvo en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, destacándose especialmente en el sitio de Pensacola (marzo-mayo 1781).

Pero los españoles sospechaban que Miranda andaba en una jugada rara.

Pero los españoles sospechaban que Miranda andaba en una jugada rara.

Por eso, cuando a mediados de 1783 quisieron arrestarlo, Miranda se fugó y fue a parar a los Estados Unidos, donde viviría un año.

Allí conoció a mucha gente, incluyendo a George Washington y Alexander Hamilton.

Allí conoció a mucha gente, incluyendo a George Washington y Alexander Hamilton.

Por esa época, habían referencias literarias en ese país donde denominaban al continente americano como "Columbia", en homenaje a Cristóbal Colón: en inglés, Colón se suele traducir como Columbus, así que Columbia vendría a ser "Tierra de Colón".

La primera aparición literaria del nombre la encontramos en The Gentleman's Magazine, un periódico inglés, por 1738.

El periódico, de circulación mensual, daba reportes de lo que se decía en el Parlamento inglés a escondidas (estaba prohibido por ley).

El periódico, de circulación mensual, daba reportes de lo que se decía en el Parlamento inglés a escondidas (estaba prohibido por ley).

¿Cómo lo hacía?

A través de "debates en el senado de Magna Liliputia", dando nombres ficticios a personas y lugares, pero con el contenido de los debates reales del parlamento.

Hoy sabemos que el autor era el escritor inglés Samuel Johnson.

Ustedes lo conocen por este meme.

A través de "debates en el senado de Magna Liliputia", dando nombres ficticios a personas y lugares, pero con el contenido de los debates reales del parlamento.

Hoy sabemos que el autor era el escritor inglés Samuel Johnson.

Ustedes lo conocen por este meme.

Después de su muerte, salieron los verdaderos debates publicados en 1787 (ya se había levantado la prohibición).

Ahí se hizo notar que se usó "Columbia" para mencionar a América (como continente).

Ahí se hizo notar que se usó "Columbia" para mencionar a América (como continente).

Habían otras referencias, como poemas sueltos escritos en 1761 y en 1775.

En especial uno de la poetisa negra Phillis Wheatley en honor a George Washington. En una de sus estrofas, puede leerse esto:

En especial uno de la poetisa negra Phillis Wheatley en honor a George Washington. En una de sus estrofas, puede leerse esto:

Miranda tuvo que haber leído mucho de esto para poder hacerse con la idea del nombre "Colombia".

De hecho, el archivo completo de Miranda se denomina "Colombeia".

Les dejo el enlace a TODA Colombeia.

franciscodemiranda.org/colombeia

De hecho, el archivo completo de Miranda se denomina "Colombeia".

Les dejo el enlace a TODA Colombeia.

franciscodemiranda.org/colombeia

Miranda, por 1798, había proyectado una gran nación americana desde el Mississipi (alguna vez México llegó a tener la frontera ahí) hasta Cabo de Hornos (Argentina), con una duarquía (gobierno de dos personas) denominados Incas, un parlamento y un sistema de justicia.

Cuando Miranda intentó invadir Venezuela por Coro en agosto de 1806, la proclama que lanzó fue en su carácter de "Comandante General del Ejército Colombiano", y se dirigía a los "pueblos habitantes del Continente Americo-Colombiano".

Incluso, Miranda editó por breve tiempo un periódico en Londres llamado "El Colombiano", en marzo de 1810, tratando de llamar la atención de los ingleses a la causa de emancipación de los territorios españoles en América.

A todas estas, ¿cómo se llamaba nuestro vecino?

Al principio de la Conquista, hubo varias provincias en lo que es hoy Colombia: la provincia de Popayán, la de Nueva Andalucía (no confundir con la del mismo nombre que después fue Cumaná) y el Nuevo Reino de Granada.

Al principio de la Conquista, hubo varias provincias en lo que es hoy Colombia: la provincia de Popayán, la de Nueva Andalucía (no confundir con la del mismo nombre que después fue Cumaná) y el Nuevo Reino de Granada.

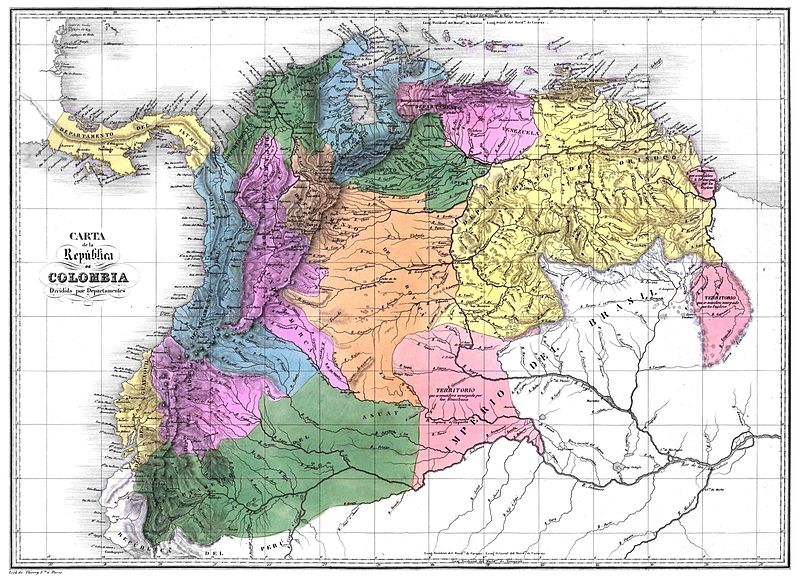

Después, en 1717, las agruparon como un virreinato (que duró poco tiempo); en 1739 lo revivieron y agruparon varias provincias (incluyendo casi toda Venezuela), conformando el Virreinato de la Nueva Granada.

La única provincia que no se sumó fue Caracas.

¿Por qué?

La única provincia que no se sumó fue Caracas.

¿Por qué?

Porque el gobernador de Caracas, Gabriel de Zuloaga, abogó para que no se diera la unión, y por eso elevó varios oficios al Rey para que no los dejara como parte del virreinato, sino como algo aparte.

El rey Felipe V, en 1742, accedió.

El rey Felipe V, en 1742, accedió.

Después, en 1777, el rey Carlos III le añadió más provincias a esa solitaria capitanía de Caracas, y constituyó jurídicamente la Capitanía General de Venezuela (y creo que los colombianos aun les arde haber perdido todo ese terreno 😅).

Cuando los neogranadinos (o granadinos, como también se les solía llamar) decidieron independizarse, adoptaron un sistema federal (muy parecido al concepto de nuestra Primera República) y se denominaron "Provincias Unidas de la Nueva Granada".

Las Provincias dejarían de estar unidas porque llegó Pablo Morillo, ocupó a Cartagena (luego de 6 meses de un feroz sitio) en diciembre de 1815 y se adueñó de toda la Nueva Granada para el reino español.

El Saimon, desde hace rato, estaba buscando la unión en un superestado.

Y políticamente hablando, el 17 de diciembre de 1819, lo logró: Venezuela y la Nueva Granada, por Ley Fundamental, se convertían en la República de Colombia.

Y políticamente hablando, el 17 de diciembre de 1819, lo logró: Venezuela y la Nueva Granada, por Ley Fundamental, se convertían en la República de Colombia.

El artículo 7 de esa Ley Fundamental (que trata sobre la futura capital de la nueva república) ya da la imagen que se tenía del país, una nación vasta, grande... una "gran" Colombia.

La unión quedó consolidada políticamente luego de la promulgación de la Constitución, en agosto de 1821.

Luego vendrían las victorias militares (hasta 1825) y la decadencia: la Cosiata (1826-27), el intento de asesinato al Saimon (1828), la Convención de Ocaña, la Dictadura...

Luego vendrían las victorias militares (hasta 1825) y la decadencia: la Cosiata (1826-27), el intento de asesinato al Saimon (1828), la Convención de Ocaña, la Dictadura...

En mayo de 1830 se promulgó una nueva Constitución para Colombia, pero el Saimon ya estaba de salida.

Ya Venezuela y Ecuador se estaban separando, por tanto la gran República de Colombia quedaba reducida a la antigua Nueva Granada.

Pero...

Ya Venezuela y Ecuador se estaban separando, por tanto la gran República de Colombia quedaba reducida a la antigua Nueva Granada.

Pero...

En noviembre de 1831, lo que quedaba de Colombia se juntó, dijo que no quería nada con el Saimon o sus ideas, y decidió volver a su antiguo nombre: por Ley Fundamental, serían el Estado de la Nueva Granada.

En ese momento, el Presidente encargado de la Nueva Granada era el general José María Obando, a quien conocemos por ser nuestro culpable favorito de haber mandado a matar al pana Tony (alias Sucre).

Obando, aunque acababa de ser elegido de forma interina, decidió renunciar (el Congreso no le aceptó la renuncia, por cierto).

En el texto de su renuncia, fechada 23 de noviembre de 1831, dice esto:

"El honor que habéis querido tributar al último de Colombia en la elección...

En el texto de su renuncia, fechada 23 de noviembre de 1831, dice esto:

"El honor que habéis querido tributar al último de Colombia en la elección...

" (...) inspira a mi corazón los sentimientos más sinceros de gratitud y reconocimiento acia (sic) esa respetable asamblea a quien se han confiado los destinos de esta interesante parte de la gran Colombia... ".

Mis fuentes son limitadas, pero creo que esta sería la primera referencia post-Saimon que se hace de la "gran Colombia" como una superentidad.

Pero mantendrían la denominación Nueva Granada, ratificándola en la Constitución de 1832, 1843 y 1853.

Pero mantendrían la denominación Nueva Granada, ratificándola en la Constitución de 1832, 1843 y 1853.

Por cierto, la Constitución granadina de 1853, además de su tono liberal y un toque federal, tiene una disposición transitoria interesante: se facultó al Ejecutivo a firmar tratados con Venezuela y Ecuador para RESTABLECER LA GRAN COLOMBIA.

Claro, con condiciones: la "Unión Colombiana" debía darse bajo un sistema federal, contrario a como era la Colombia original: recordemos que el Saimon no quería nada con sistemas federales.

Además, la unión se haría si los tres países estaban de acuerdo.

Además, la unión se haría si los tres países estaban de acuerdo.

Pero unas declaraciones del general granadino Tomás Cipriano de Mosquera, veterano de la Independencia y alto pana del Saimon, causaron una "amenaza de guerra" entre granadinos y venezolanos.

En un banquete público, en Bogotá, Mosquera expresó su deseo de "libertar a los venezolanos de la familia Monagas".

Por supuesto, esto no le cayó en gracia a José Tadeo Monagas, y hubo mucha tensión hasta que luego se normalizó la cosa (prometo investigar sobre este incidente).

Por supuesto, esto no le cayó en gracia a José Tadeo Monagas, y hubo mucha tensión hasta que luego se normalizó la cosa (prometo investigar sobre este incidente).

El propio Mosquera encabezaría una rebelión (revolución, o guerra civil, como lo quieran llamar) y en 1861 tomó el poder.

En septiembre de 1861, se constituyó un ente federal (ya en 1858 se habían cambiado el nombre a Confederación Granadina) y sacaron un nuevo "Pacto de Unión".

En septiembre de 1861, se constituyó un ente federal (ya en 1858 se habían cambiado el nombre a Confederación Granadina) y sacaron un nuevo "Pacto de Unión".

En ese pacto, se establecía el nuvo nombre del país: Estados Unidos de Colombia.

También, se fijó que podía unirse cualquier estado independiente que quisiese, adhiriéndose al pacto, con especial atención a Venezuela y Ecuador (vean los artículos 38, 39 y 40).

También, se fijó que podía unirse cualquier estado independiente que quisiese, adhiriéndose al pacto, con especial atención a Venezuela y Ecuador (vean los artículos 38, 39 y 40).

Basado en ese pacto, Mosquera le escribió una carta a José Antonio Páez, fechada en diciembre de 1862, donde invitó a que Venezuela formara parte de los EE.UU. de Colombia y ofreciendo "nuestra mediación entre los partidos políticos que se hallan en armas".

Claro, ya está, Páez, EL MISMO QUE NOS SEPARÓ DE LA GRAN COLOMBIA, nos va a volver a meter en otra "Unión Colombiana" bajo los términos de ellos...

Los colombianos no aprenden, mano.

Los colombianos no aprenden, mano.

A cuenta que estábamos metidos en el berenjenal que fue la Guerra Federal, pues bueno...

El asunto es que Páez, muy elegantemente, le contestó a Mosquera en marzo de 1863, diciendo dos puntos clave.

El asunto es que Páez, muy elegantemente, le contestó a Mosquera en marzo de 1863, diciendo dos puntos clave.

Uno, que por la guerra (que ya estaba por terminar, por cierto) era imposible tratar la unión, y que una vez alcanzada la paz, se podría hablar.

Y dos, que él no estaba convencido de que los federales no querían negociar la paz.

Y dos, que él no estaba convencido de que los federales no querían negociar la paz.

Regresaremos en breve.

Pausa para almorzar y ordenar ideas 😅

Pausa para almorzar y ordenar ideas 😅

A pesar de la negativa de Páez, los colombianos insistieron con el tema de la "unión", consagrándola en el artículo 90 de la nueva Constitución de 1863.

Aun cuando ya en Venezuela también se instauró un sistema federal luego del término de la guerra (sí, Estados Unidos de Venezuela y Estados Unidos de Colombia al mismo tiempo..), la cosa no pasó de ahí.

La primera referencia de la "Gran Colombia" post-1863 que encontré es de un autor colombiano, Felipe Pérez.

Exactamente, en su "Compendio de Geografía General de los Estados Unidos de Colombia", editado en 1876.

Exactamente, en su "Compendio de Geografía General de los Estados Unidos de Colombia", editado en 1876.

Del lado venezolano, la primera mención la podemos ver en los "Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia", recopilación hecha en varios tomos por José Félix Blanco y Ramón Azpúrua, en 1877.

El colombiano Aníbal Galindo, en un "Alegato presentado por parte de Colombia en el arbitramiento de Límites con Venezuela" (1882) también contiene la mención.

Un aporte interesante lo hace Antonio Leocadio Guzmán.

Sí, el papá de Antonio Guzmán Blanco publicó un libro, "Datos históricos sur americanos" (1882), compilando artículos de prensa que publicó entre 1880 y 1881.

Sí, el papá de Antonio Guzmán Blanco publicó un libro, "Datos históricos sur americanos" (1882), compilando artículos de prensa que publicó entre 1880 y 1881.

Citando un artículo de junio de 1880 sobre un proyecto de Constitución que se estaba cocinando en esos días, papá Guzmán hace referencia a la "gran nacionalidad de Colombia" y haciendo una revelación: ÉL FUE UNO DE LOS DIPUTADOS QUE APROBÓ LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA DE 1863.

¿Qué caraixos hacía Guzmán en Colombia?

Bueno, por la Guerra Federal, estaba en el exilio, y se hizo pana de Mosquera. Como diputado por el Cauca, participó en la Convención constituyente. Según él mismo, la idea del art. 90 de la Constitución fue SUYA.

Bueno, por la Guerra Federal, estaba en el exilio, y se hizo pana de Mosquera. Como diputado por el Cauca, participó en la Convención constituyente. Según él mismo, la idea del art. 90 de la Constitución fue SUYA.

https://twitter.com/elvis_nieto39/status/1674105944488148999

Aunque visto lo visto, a mí me huele que Guzmán padre tuvo que haber leído la Constitución colombiana de 1853.

Pendejo no era.

Pendejo no era.

Para el Centenario del Saimon, en 1883, el gobierno colombiano aprobó la publicación de un libro de Historia llamado "Anales de Colombia", donde, a pesar de que no se refieren a la Gran Colombia como periodo, sí se refieren a ella como tal.

Poetas colombianos también se ponían creativos con la cuestión: en el "Parnaso colombiano" (Añez y Rivas Groot, 1886), el poeta José María Quijano Wallis se tiraba estas líricas:

En 1886, se promulgó una Constitución que daba el nombre definitivo del vecino: República de Colombia. En un libro comentando esa Carta Magna, el jurista colombiano José María Samper también hace referencia a la Gran Colombia.

Manuel José Pérez, de origen panameño, en sus "Ensayos morales, políticos y literarios" (1888), hablaba de la "Resurrección de la Antigua Colombia", también mencionándola como "Gran Colombia".

El libro tiene el mérito de ser uno de los primeros editados en Panamá

El libro tiene el mérito de ser uno de los primeros editados en Panamá

La Revista de España (1888) también hace referencia a la Gran Colombia, primera que encuentro que no sea ni colombiana ni venezolana.

Un escrito del historiador Luis Level de Goda, escrito en 1889, trató de defender a Páez (es una versión decimonónica a los artículos que escribió el Dr. @thstraka recientemente), y habla de la Gran Colombia con todas sus letras.

Por cierto, el testimonio de Level de Goda es particular.

¿Recuerdan la carta de Mosquera a Páez en 1862?

El emisario de Mosquera era el mismo Level de Goda, que a pesar de que estaba de malas con Páez, este lo recibió.

¿Recuerdan la carta de Mosquera a Páez en 1862?

El emisario de Mosquera era el mismo Level de Goda, que a pesar de que estaba de malas con Páez, este lo recibió.

Desde esa época, se normalizó de alguna manera el uso de la expresión "Gran Colombia" para señalar el periodo en que Colombia y Venezuela (con el añadido de Ecuador) estuvieron unidas.

Ya veremos con más frecuencia en textos de ambos países.

Ya veremos con más frecuencia en textos de ambos países.

Así, querido público, espero haber podido contribuir en la aclaratoria del origen de "Gran Colombia" como definitoria de un periodo de la Historia de Venezuela (y Colombia).

Espero que les sea útil y provechoso.

Fin.

Espero que les sea útil y provechoso.

Fin.

PD: Voy a dejar varios regalitos en el canal de la #TwitstoriaDeVenezuela:

Uno, el libro "South American Emancipation", recopilación hecha por un J. M. Antepara en Londres, en 1810, con varios documentos de Miranda.

Muy valioso, a mi juicio.

Uno, el libro "South American Emancipation", recopilación hecha por un J. M. Antepara en Londres, en 1810, con varios documentos de Miranda.

Muy valioso, a mi juicio.

Otro, Datos históricos sur americanos, de Antonio Leocadio Guzmán (editado en Bruselas, 1882), con bastantes datos de la época.

Remato con "Constituciones de Colombia", de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra (1888), que me fue de gran utilidad para esta investigación.

Remato con "Constituciones de Colombia", de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra (1888), que me fue de gran utilidad para esta investigación.

¡Vénganse al canal!

Hay Historia, humor, documentos y café 😉

Si les gustó esta investigación (sin dulce), difundan, compartan: es necesario saber de dónde venimos.

t.me/twitstoriadevz…

Hay Historia, humor, documentos y café 😉

Si les gustó esta investigación (sin dulce), difundan, compartan: es necesario saber de dónde venimos.

t.me/twitstoriadevz…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh

Read on Twitter

Read on Twitter