Aujourd’hui, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle (#MenstrualHygieneDay). Pour l'occasion, on va évoquer un débat théologique majeur au Moyen Âge : la Vierge Marie a-t-elle eu ses règles ? Et comment représenter artistiquement cet aspect ? Un thread ! ⬇️ #histoire

Le sujet est épineux. D’un point de vue théologique, les règles sont une des conséquences pour Ève du Péché originel. Or, Marie, en tant que Mère de Dieu, est pensée comme exempte de tout péché (même si le dogme de l'Immaculée Conception n'est pas encore fixé).

Mais la question se complexifie lorsqu’on considère la double et mystérieuse nature du Christ : Jésus est à la fois complètement Dieu et complètement homme. Pour qu'il soit vraiment mort, ce sur quoi repose tout le dogme, il faut que Jésus soit né comme un être humain lambda

Or, selon la médecine médiévale, la conception naturelle d’un enfant se fait par l’association du sperme, le principe masculin, et du sang menstruel, le principe féminin. Donc : sans règles, pas d’enfant.

En outre, selon les théories de l’époque, le sang menstruel est censé se changer en lait après la naissance de l’enfant. Et il existe de très nombreuses images montrant Marie allaitant l’Enfant.

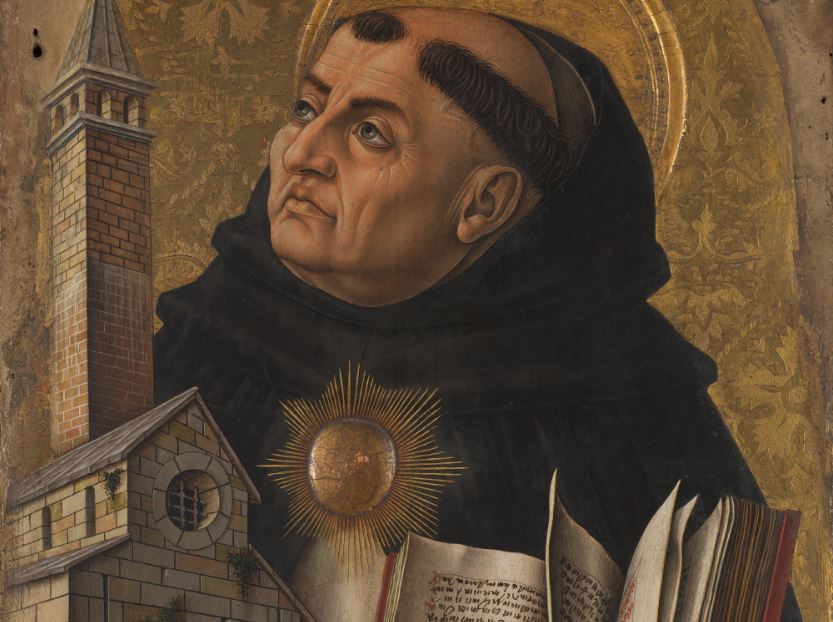

Après de longues et complexes démonstrations, les plus grands théologiens de l’époque concluent donc que la Vierge Marie a bien eu ses règles. Mais ils prennent soin de préciser que le sang de la Vierge reste aussi pur que la Vierge elle-même...

L’idée semble satisfaisante, puisqu’elle est aussi étendue à l’ensemble des femmes : Hildegarde de Bingen explique au XIIe siècle que le sang menstruel des vierges est plus "léger" que celui des femmes qui ont perdu leur virginité

De la gestation à l’accouchement, l’Incarnation de Dieu sous les traits de Jésus a donc été permise par les règles de Marie. Dès lors, ses menstrues tiennent une telle importance dans le dogme chrétien que les fidèles doivent les voir. Mais comment les représenter... ?

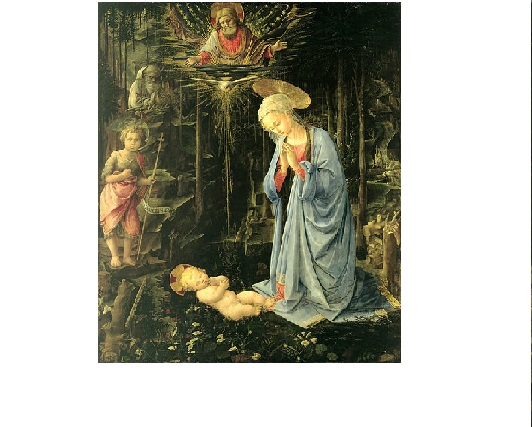

Dans ce tableau de Lippi (Adoration d’Annalena, v.1455, conservé aux Offices de Florence), la robe mariale, normalement bleue, vire au rose, et devient si ample qu’elle enfouit entre ses plis le pied de Jésus qui gît sur le sol aux pieds de sa mère.

La position de l’Enfant mime celle d’un accouchement puisque l’extension de sa jambe gauche indique un mouvement de descente. Visuellement, le fidèle voit le Dieu incarné émaner de la robe rose, et donc du sang, de la Vierge.

Lippi reprend l’invention, et la densifie quelques années plus tard dans l’Adoration du Palazzo Medici (1459-1460, conservée au Staatliche Museen de Berlin). Le Divin Enfant a le pied entre le manteau de Marie, comme s’il n’était pas encore complètement sorti du corps maternel

D’ailleurs, en regardant de près 🔎, le pied de l’Enfant n’est pas fini : seuls quatre orteils sont peints, le bout du pied n’a pas de cerne et le talon, moins bien dessiné que le reste du corps, semble n’être qu’une continuité de la robe rouge de la Vierge !

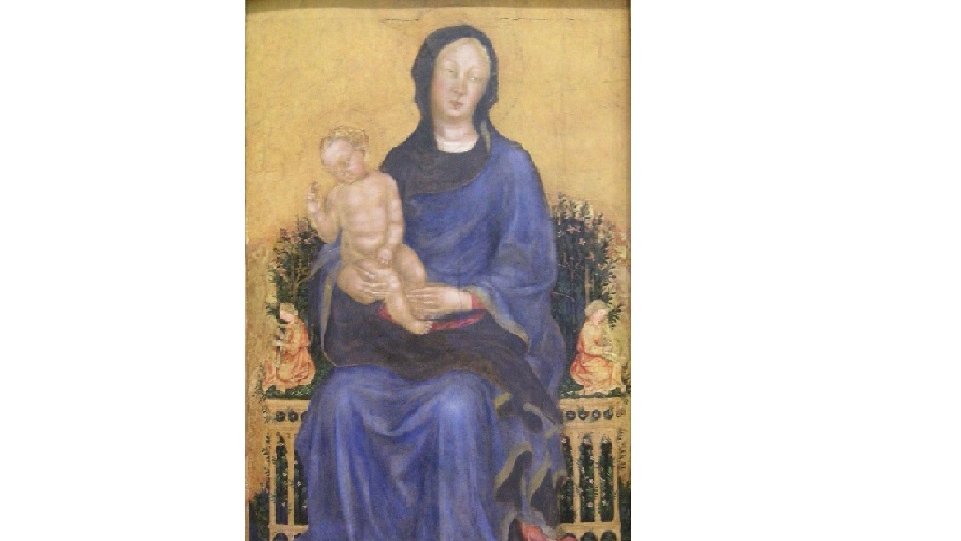

Avant Filippo Lippi, d’autres peintres ont proposé des solutions visuelles différentes. Par exemple, Gentile da Fabriano peint, dans un panneau conservé à New York, le talon du pied christique encore enfoui dans le bleu manteau maternel.

L’exemple est particulièrement démonstratif : la tunique bleue de Marie prend la forme d’une plaie béante rouge, précisément au niveau de son bas ventre. Visuellement, le corps de Jésus sort de cette ouverture, et prend ainsi sa source au cœur du sang virginal.

La variété et l’inventivité de ces solutions visuelles indiquent que le sujet a occupé les médiévaux. Rien d’étonnant, car au-delà de la question des règles de la Vierge, les menstruations ont un impact réel sur la vie de famille. Poke @LaMenstruelle !

podcast.ausha.co/la-menstruelle

podcast.ausha.co/la-menstruelle

Et il n’est pas inintéressant de noter que la question de la représentation des règles reste encore ajd un sujet sensible : témoin les réactions outrées après la pub de Nana à l’automne 2019, qui avait osé montrer du sang rouge...

nouvelobs.com/societe/201910…

nouvelobs.com/societe/201910…

Les médiévaux semblaient ainsi supporter mieux que certains contemporains la vue du sang féminin ! Du débat théologique aux représentations artistiques du sang de la Vierge Marie, retrouvez notre article du jour sur notre blog :

actuelmoyenage.wordpress.com/2020/05/28/la-…

actuelmoyenage.wordpress.com/2020/05/28/la-…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh