“S'ode a destra uno squillo di tromba. A sinistra risponde uno squillo”.

E’ così che il Manzoni descrive l’inizio della battaglia di Maclodio nel secondo atto de “Il Conte di Carmagnola”.

Questi versi li conoscete bene, lo so.

E’ così che il Manzoni descrive l’inizio della battaglia di Maclodio nel secondo atto de “Il Conte di Carmagnola”.

Questi versi li conoscete bene, lo so.

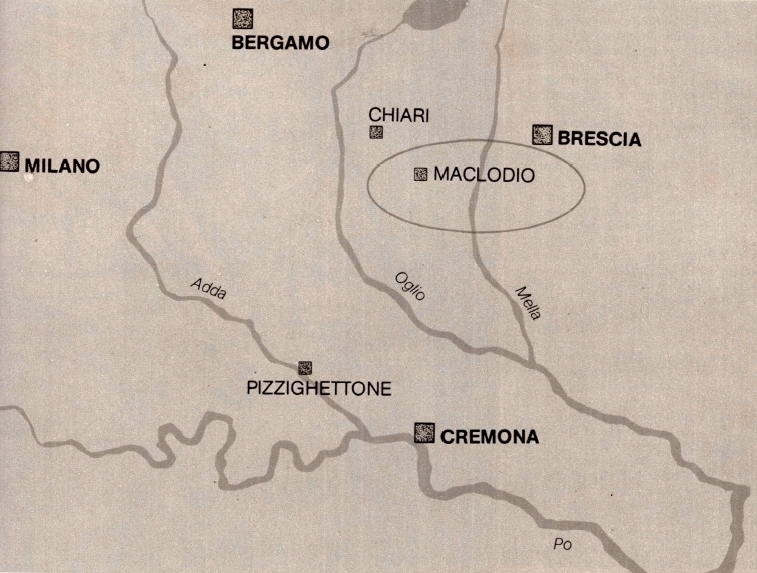

Ma quanti di voi conoscono nei particolari la battaglia di Maclodio, una delle più importanti vittorie di terra della Serenissima?

Tranquilli, siete perdonati. Sui libri di storia la battaglia non è descritta nei particolari.

Con la precisione necessaria.

Tranquilli, siete perdonati. Sui libri di storia la battaglia non è descritta nei particolari.

Con la precisione necessaria.

Eppure qualcuno l’ha descritta esattamente, per averla vissuta.

In una lettera del gennaio del 1428 che potete trovare nell’archivio comunale di Vicenza (non so ora, ma nel 1981 era ancora lì).

Una lettera indirizzata all’amico e maestro Guarino Veronese.

In una lettera del gennaio del 1428 che potete trovare nell’archivio comunale di Vicenza (non so ora, ma nel 1981 era ancora lì).

Una lettera indirizzata all’amico e maestro Guarino Veronese.

Perché lo so? Perché so di quella lettera che permette di ricostruire con precisione la battaglia di Maclodio?

Perché sono stato io a scriverla.

Io, Gianbattista Bevilacqua, ufficiale della Cavalleria veneta.

Perché sono stato io a scriverla.

Io, Gianbattista Bevilacqua, ufficiale della Cavalleria veneta.

Dovete sapere che il XV secolo era un continuo susseguirsi di guerre tra i cinque grandi stati della penisola.

La Repubblica di Venezia, Il Ducato di Milano, Lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli e la Repubblica di Firenze.

Lunghe e logoranti guerre.

La Repubblica di Venezia, Il Ducato di Milano, Lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli e la Repubblica di Firenze.

Lunghe e logoranti guerre.

Nel 1427 era il Ducato di Milano a rendere instabile il quadro politico.

Dopo l’assassinio del fratello Giovanni Maria nel 1412, era stato Filippo Maria Visconti ad ereditare tutto.

E non aveva fatto altro che guerre.

Prima per recuperare quello che il fratello aveva perduto.

Dopo l’assassinio del fratello Giovanni Maria nel 1412, era stato Filippo Maria Visconti ad ereditare tutto.

E non aveva fatto altro che guerre.

Prima per recuperare quello che il fratello aveva perduto.

Poi per ingrandire ulteriormente il Ducato.

Ad aiutarlo un capitano di ventura.

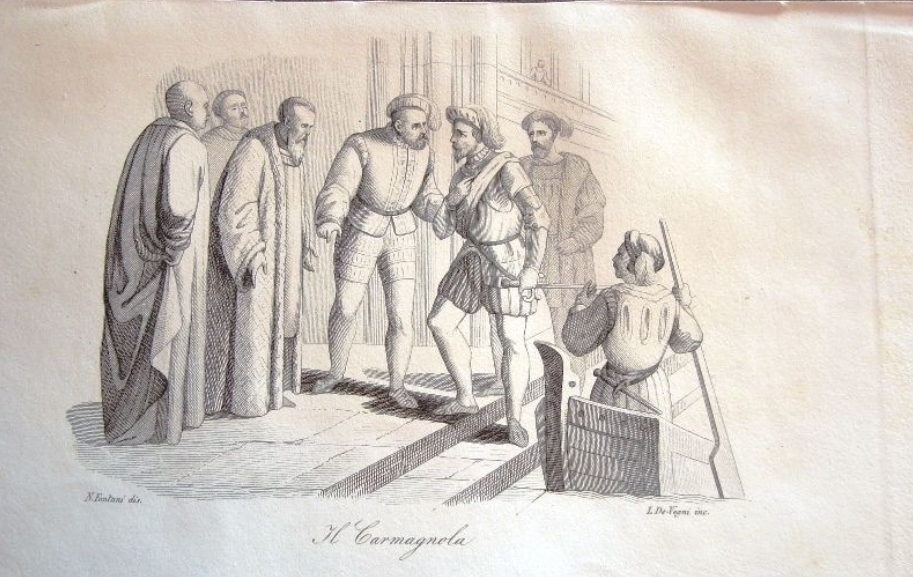

Quando Milano si rivoltò per l'uccisione di Giovanni Maria Visconti era arrivato lui, tale Francesco Bussone, nato in Piemonte nel 1380.

Forse voi lo conoscete come “Il Carmagnola”.

Ad aiutarlo un capitano di ventura.

Quando Milano si rivoltò per l'uccisione di Giovanni Maria Visconti era arrivato lui, tale Francesco Bussone, nato in Piemonte nel 1380.

Forse voi lo conoscete come “Il Carmagnola”.

Il Carmagnola partecipò all’assedio di Monza, di Brescia, Bergamo, Genova e Piacenza.

Ma passiamo oltre.

Al 12 ottobre 1427, alla battaglia di Maclodio tra l'esercito visconteo guidato da Carlo II Malatesta e quello della Repubblica di Venezia guidato proprio dal Carmagnola.

Ma passiamo oltre.

Al 12 ottobre 1427, alla battaglia di Maclodio tra l'esercito visconteo guidato da Carlo II Malatesta e quello della Repubblica di Venezia guidato proprio dal Carmagnola.

“Un attimo Johannes. Hai detto che il Carmagnola era al servizio dei Visconti. Che ci fa ora alla guida dei suoi nemici?”

I motivi sconosciuti.Una cosa è certa.

Filippo Maria Visconti era lunatico e paranoico.

Le ripetute umiliazione avevano costretto il Carmagnola all’esilio.

I motivi sconosciuti.Una cosa è certa.

Filippo Maria Visconti era lunatico e paranoico.

Le ripetute umiliazione avevano costretto il Carmagnola all’esilio.

E il 23 febbraio 1425 si era ritrovato a Venezia. La sua fama di condottiero lo aveva portato ad essere nominato capitano generale dell’esercito di Terraferma.

Ma alla sua fama non ebbe seguito una condotta in battaglia degna del suo nome.

Ma alla sua fama non ebbe seguito una condotta in battaglia degna del suo nome.

Con la Tregua di Venezia del 30 dicembre 1426 il Visconti era stato costretto a cedere Brescia ai veneziani. Nella primavera del 1427 l'esercito visconteo tornò ad occupare la città. Il Carmagnola, con un riuscito assedio, se la riprese. E proseguì verso i territori milanesi.

Una volta arrivato tra l’Oglio e l’Adda, non puntò nel cuore dello Stato nemico come voleva Venezia.

Anzi, si ritirò in territorio bresciano.

E venne raggiunto dall’esercito nemico. Caduta Montichiari, il Carmagnola conquistò facilmente Maclodio.

Anzi, si ritirò in territorio bresciano.

E venne raggiunto dall’esercito nemico. Caduta Montichiari, il Carmagnola conquistò facilmente Maclodio.

Ora la distanza tra i due eserciti era veramente pochissima.

Il 12 ottobre Carlo Malatesta giunse in vista di Maclodio.

Tralasciando il numero spesso discordante degli storici, diciamo che ogni esercito era composto da circa 20-25.000 uomini.

Tra fanti e cavalieri.

Il 12 ottobre Carlo Malatesta giunse in vista di Maclodio.

Tralasciando il numero spesso discordante degli storici, diciamo che ogni esercito era composto da circa 20-25.000 uomini.

Tra fanti e cavalieri.

Essendo io, Bevilacqua, ufficiale della cavalleria veneta, vi posso dire esattamente come andò la battaglia.

Lo scontro avvenne sulla strada che collegava Maclodio a Urago.

Su un terreno paludoso da entrambi i lati.

Lo scontro avvenne sulla strada che collegava Maclodio a Urago.

Su un terreno paludoso da entrambi i lati.

Il Carmagnola ordinò 20 linee di 700 cavalieri e 250 fanti distanti, davanti ai cavalieri, tra loro cento passi.

L’esercito del Malatesta invece era stato diviso in due tronconi.

Uno sulla strada stessa, al comando di Piccinino, e uno verso Rovato.

L’esercito del Malatesta invece era stato diviso in due tronconi.

Uno sulla strada stessa, al comando di Piccinino, e uno verso Rovato.

Alle 16 la prima scaramuccia. E alcuni veneti fatti prigionieri. Non era niente, ma i soldati del Ducato di Milano cominciarono a provocare gli avversari.

Il Carmagnola, senza scomporsi, ordinò ai fanti di attaccare ottenendo di dividere il nemico, facendolo ripiegare verso sud.

Il Carmagnola, senza scomporsi, ordinò ai fanti di attaccare ottenendo di dividere il nemico, facendolo ripiegare verso sud.

Una volta divisi fu facile costringere il Piccinino alla fuga. Ora rimaneva l’altro ingente schieramento a nord di Rovato. Non fu difficile per le schiere del Carmagnola costringere, malgrado la resistenza di Francesco Sforza, il nemico alla fuga incalzato dalla cavalleria veneta

Fu un trionfo per il Carmagnola.

Per numero di prigionieri e bottino.

Pochi invece i morti da entrambe le parti.

Ma il Carmagnola a quel punto prese una decisione che scatenò le ire del Senato veneto.

Riuniti i prigionieri milanesi diede ordine di liberarli.

Il motivo?

Per numero di prigionieri e bottino.

Pochi invece i morti da entrambe le parti.

Ma il Carmagnola a quel punto prese una decisione che scatenò le ire del Senato veneto.

Riuniti i prigionieri milanesi diede ordine di liberarli.

Il motivo?

Difficile dirlo. Tenete conto che quelle guerre erano combattute dalle compagnie di ventura. Veri professionisti, un giorno al servizio dell'uno, un giorno dell’altro.

Pagati profumatamente, avevano tutto l’interesse a liberare i prigionieri affinché le guerre non finissero mai.

Pagati profumatamente, avevano tutto l’interesse a liberare i prigionieri affinché le guerre non finissero mai.

Una sola cosa risulta però difficile da comprendere. Perché il Carmagnola dopo Maclodio non penetrò direttamente nel cuore del territorio nemico?

Mistero.

Comunque la guerra terminò con la pace di Ferrara del 19 aprile 1428.

Mistero.

Comunque la guerra terminò con la pace di Ferrara del 19 aprile 1428.

Riprese tre anni dopo per terminare definitivamente con la pace di Ferrara del 26 aprile 1433.

E il Carmagnola? Un anno prima, precisamente il 5 maggio 1432, il vincitore di Maclodio era stato condannato a morte e giustiziato in Piazza San Marco.

Vediamo il perché.

E il Carmagnola? Un anno prima, precisamente il 5 maggio 1432, il vincitore di Maclodio era stato condannato a morte e giustiziato in Piazza San Marco.

Vediamo il perché.

La ripresa delle ostilità del 1431 aveva mostrato il Carmagnola sotto altra luce. Alcune decisioni sui campi di battaglia avevano fatto pensare al Senato veneto che il duca di Milano, Filippo Maria Visconti, gli avesse offerto qualche signoria per tradire la Repubblica di Venezia

Il Senato, informato delle sue ininterrotte relazioni privilegiate con Filippo Maria Visconti, gli vietò di perseguire in tale direzione.

Il Carmagnola non ottemperò al divieto e l’accusa di tradimento venne discussa dal Consiglio dei Dieci.

Il Carmagnola non ottemperò al divieto e l’accusa di tradimento venne discussa dal Consiglio dei Dieci.

Il doge Francesco Foscari propose il carcere a vita, ma la maggioranza votò per la pena di morte. Era colpevole?

Non lo sapremo mai. Tutte le carte del processo col quale il Consiglio dei Dieci condannò a morte il Carmagnola sono andate distrutte in un incendio.

Non lo sapremo mai. Tutte le carte del processo col quale il Consiglio dei Dieci condannò a morte il Carmagnola sono andate distrutte in un incendio.

Alla sua figura si è ispirato il Manzoni per "Il conte di Carmagnola", tragedia pubblicata nel 1820. Una cosa strana.

Francesco Bussone era detto sì "il Carmagnola", ma era conte di Castelnuovo Scrivia.

Mai stato conte di Carmagnola.

Una svista? O che altro?

Francesco Bussone era detto sì "il Carmagnola", ma era conte di Castelnuovo Scrivia.

Mai stato conte di Carmagnola.

Una svista? O che altro?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh