スレッドにします。

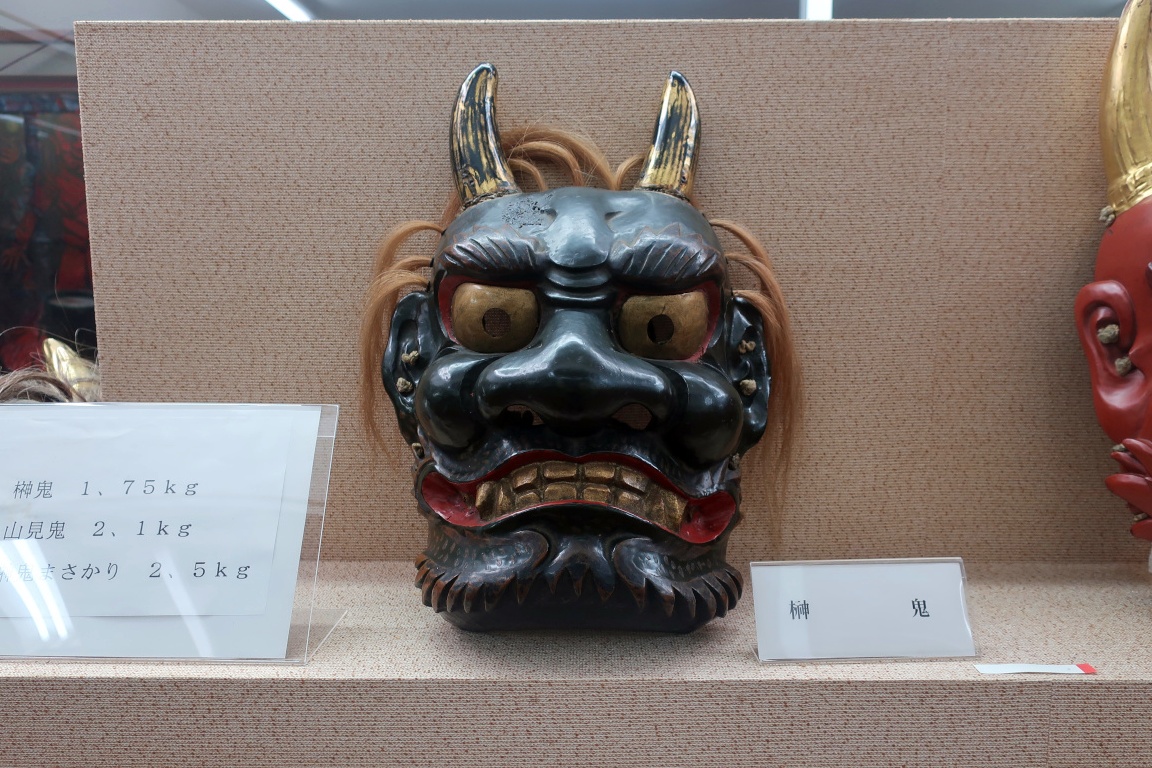

『花祭の鬼面』奥三河に今日まで伝承されている花祭。この鬼面は、60年前に消えた集落の花祭で用いられていた。地図に描かれた終わりのない谷間に、その集落は存在したという。確かに、45年前の航空写真には何かが見える。いくつもの伝説が残る『大入集落』の今を確かめてみた。

『花祭の鬼面』奥三河に今日まで伝承されている花祭。この鬼面は、60年前に消えた集落の花祭で用いられていた。地図に描かれた終わりのない谷間に、その集落は存在したという。確かに、45年前の航空写真には何かが見える。いくつもの伝説が残る『大入集落』の今を確かめてみた。

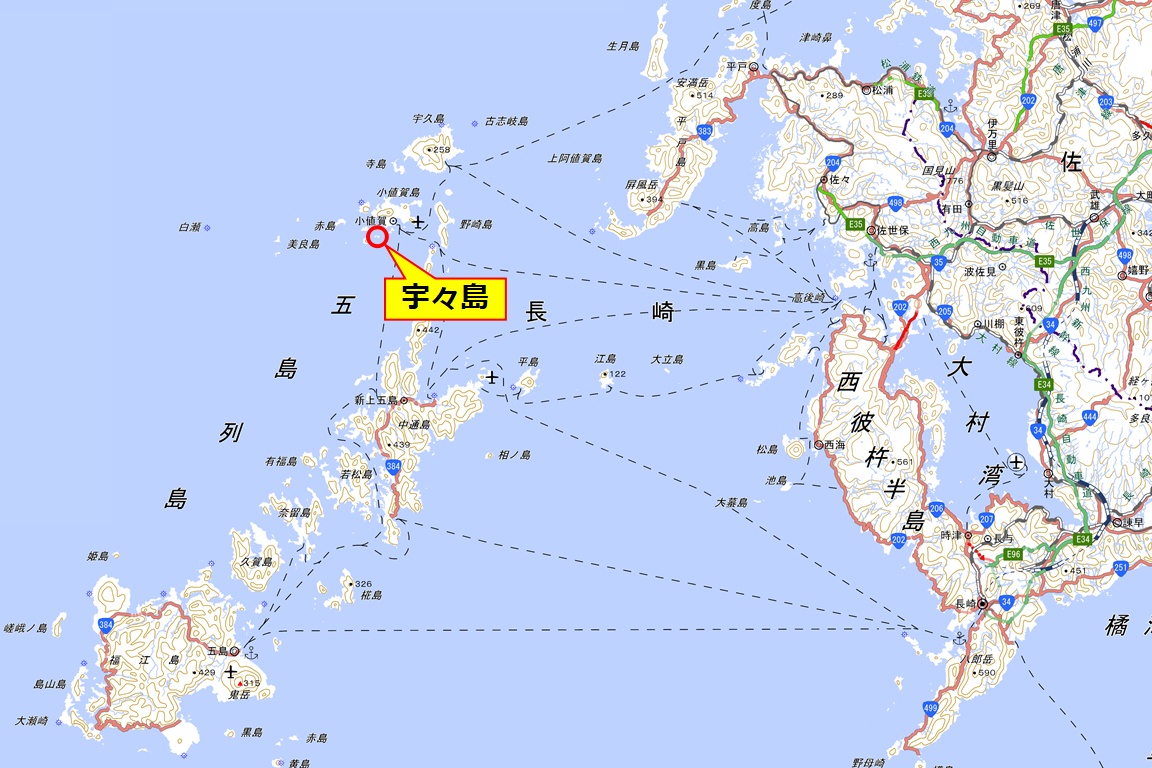

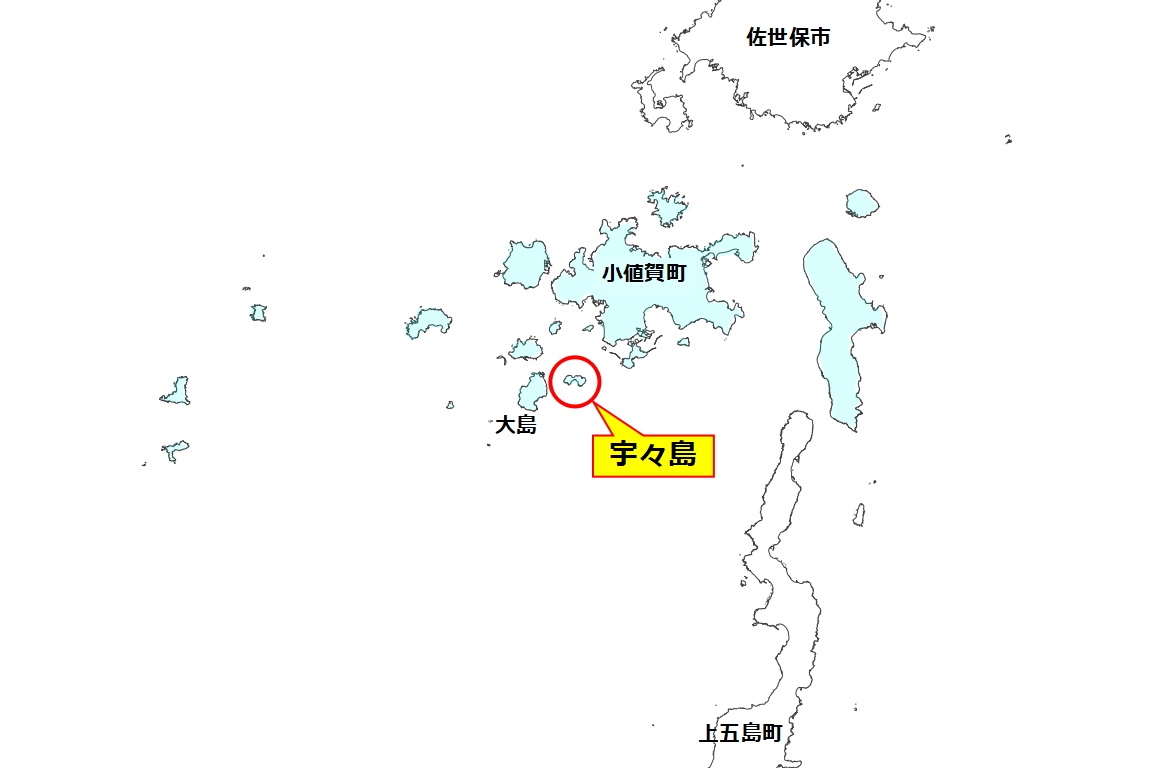

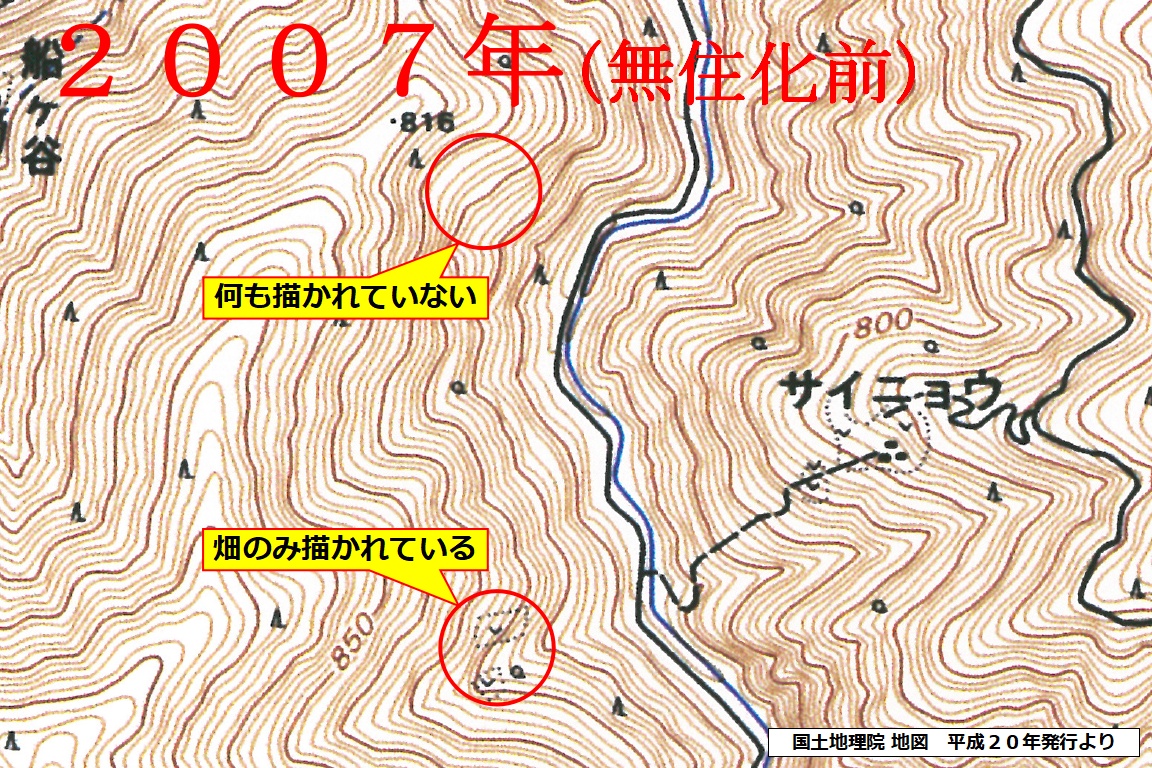

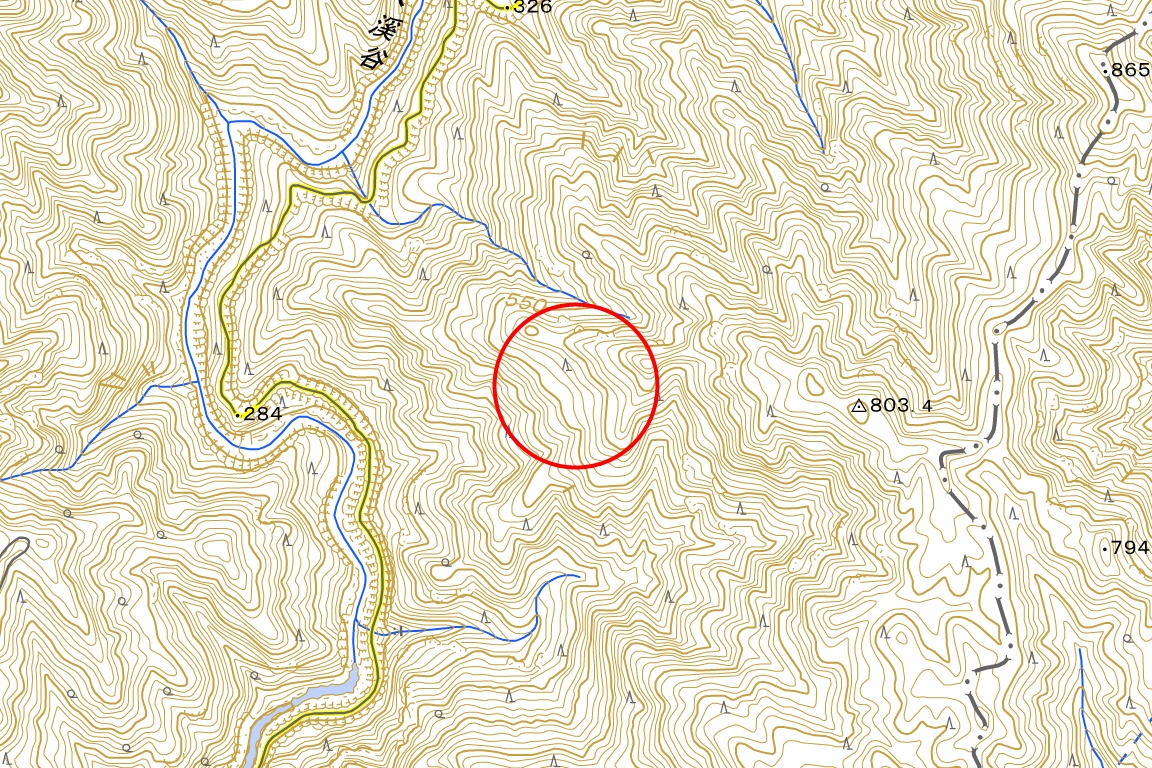

愛知県北東部に、かれこれ10年以上通行止めの『開かずの県道』がある。県道は、険阻な渓谷の中にあり、沿道に人の営みは全く見られない。しかし、最新の航空写真には、県道から300m上方に不自然な窪みと人工林が写っているのだ。過去の地図と照合すると、『大入』という集落が描かれているではないか。

穏やかな風景が広がる町の中心部。大入(おおにゅう)集落は、愛知県東栄町の東部、大入川沿いに位置する。天竜川水系の大入川は、他の天竜川支流と同様に険しい渓谷を成し、12kmにもおよぶ渓谷は大入渓谷と呼ばれている。大入集落は、その真っ只中に存在していた。この風景からは想像できない場所だ。

風花の舞う頃、大入集落へと向かった。集落の入口まで、開かずの県道(古真立佐久間線)を約6km歩く。花崗岩の渓谷は垂直に切り立ち、道路から河床までの比高は30~50mと恐ろしく深い。一方で、道路は荒れているものの、それほど酷い状態ではない。河川設備保守のために最低限整備されているのだろう。

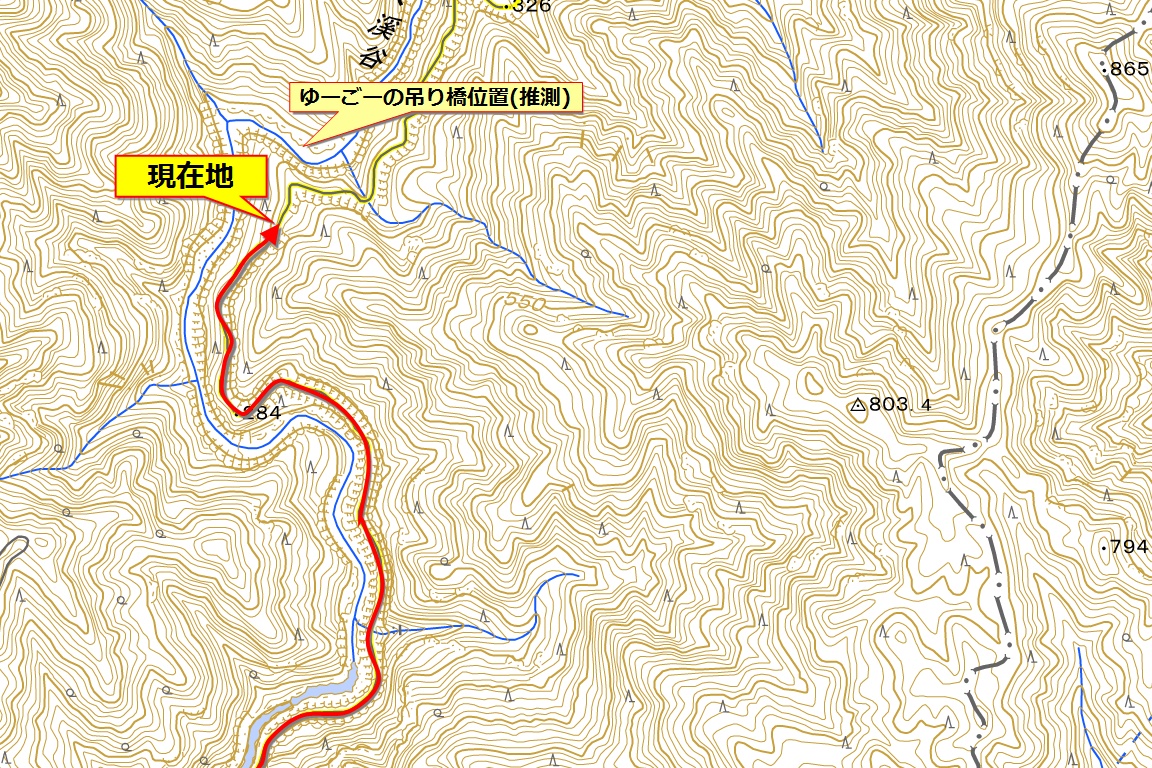

かつて、大入集落へ向かう道には、浦川からの尾根道と、東薗目からの山越え道があった。浦川道は馬も通れたが、東薗目からの道は『ゆーごーの吊り橋』という恐ろしい吊橋を渡る必要があった。S.29年に、県道の前身となる大入林道が開通したが、その頃には大入に住む人は殆どいなくなっていた。

これが大入集落への入口なのか。県道を歩き出して約80分。地図上で唯一、山側の崖マークが途切れる場所がある。集落への入口だ。急な斜面に山道は見当たらず、植林された杉が育つ。谷側には『ゆーごーの吊り橋』へ向かう山道もあったはずだが、こちらも見当たらない。集落を目指して斜面を登り始めた。

足場の悪い斜面を登り切ると、旧来の山道が現れた。現在の地図からは消えているが、東薗目地区から大入集落へ向かう道だ。当時の面影を残す山道は、尾根を回り込みながら高度を上げる。周囲の地形は険しい。標高470m付近で痩せ尾根上を通ると、一息つける平場に出た。集落まであと僅かのはずだが…

『トラバース』

平場の先が核心部だった。実に頼りない踏み跡が急斜面を横切っている。足元は切れ落ち、体を支えるものも無い。足を踏み出すと、とにかく足元が滑る。おまけに、倒木が邪魔をする。まさに恐怖のアスレチックだ。距離にして100m程であるが、斜面に体重を預けながら慎重に進んだ。

平場の先が核心部だった。実に頼りない踏み跡が急斜面を横切っている。足元は切れ落ち、体を支えるものも無い。足を踏み出すと、とにかく足元が滑る。おまけに、倒木が邪魔をする。まさに恐怖のアスレチックだ。距離にして100m程であるが、斜面に体重を預けながら慎重に進んだ。

トラバース区間を抜け、地形が穏やかになってきた。薄暗い植林の中に石垣も見えてきた。明らかに集落跡だ。標高は550m。近隣の人里である浦川までは100分、東薗目までは150分かかっていた。生活するにはあまりにも厳しい場所だが、多くの人が住み、学校もあったことは、驚きとしか言いようがない。

『大入集落』

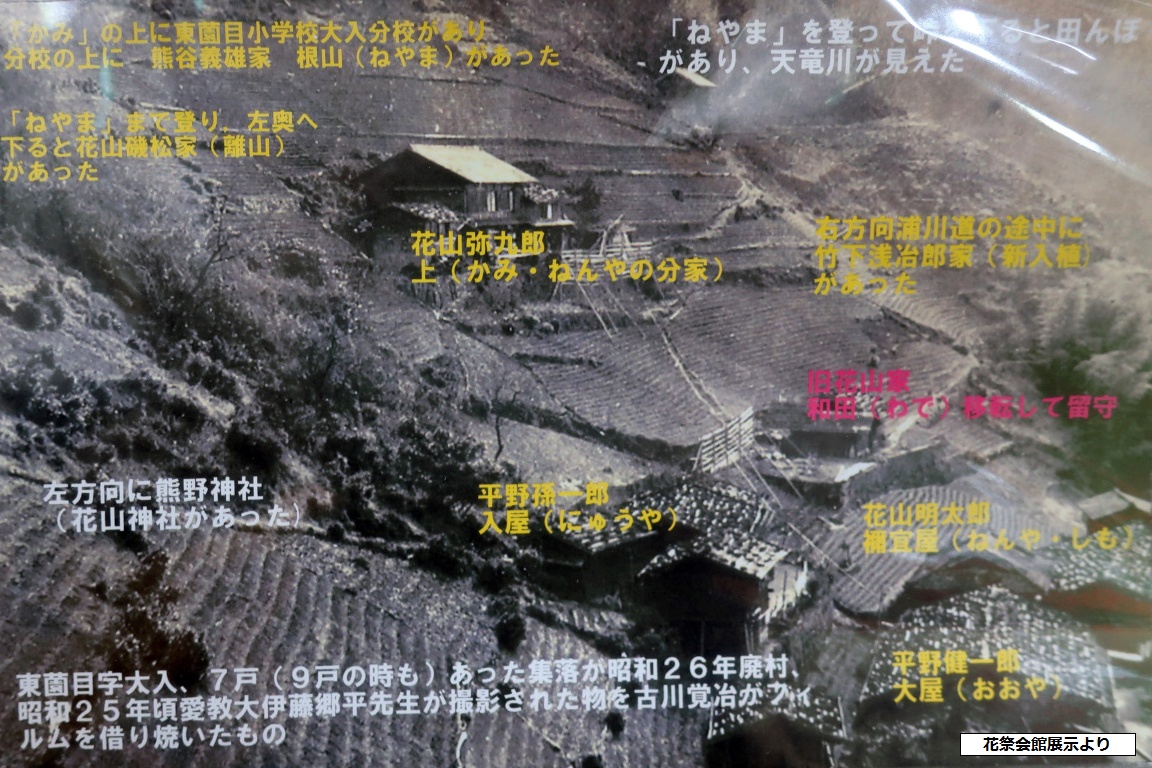

花山天皇の隠れ里とも伝えられ、少なくとも千年以上の歴史を誇った。集落の始まりは判然としないが、花山天皇に関係する主従の二軒だったとも言われる。その後、分家、移住もあり、S.16年には七戸、約60人と記録される。戦後、急激に人口が流出し、S.35年に最後の一軒が転出した。

花山天皇の隠れ里とも伝えられ、少なくとも千年以上の歴史を誇った。集落の始まりは判然としないが、花山天皇に関係する主従の二軒だったとも言われる。その後、分家、移住もあり、S.16年には七戸、約60人と記録される。戦後、急激に人口が流出し、S.35年に最後の一軒が転出した。

僅かな緩斜面には、お城のように石垣が積み上がる。大入集落では、稗、麦、蒟蒻が作られ、3aほどの水田もあった。炭焼も行なわれ、蒟蒻と炭の販売などで生計を立てていた。T.8年~S.27年にかけて分教場(東薗目小学校大入分教場)も開設され、1学級、教師1名、生徒10名の時もあったという。

倒壊してから間もない家屋。集落内は、ほぼ全ての家屋が倒壊し、一軒の蔵だけが残っていた。家屋跡を見る限り、どの家も立派な作りをしている。集落の環境は厳しくとも、暮らしは豊かだったようだ。離村後、山の手入れで通われる方もいたが、今では通う人もなく、集落の痕跡は静かに消えつつある。

集落内を探索した後、神社を探す。大入に神社があることは知っていたが、場所が分からない。地図では、集落外れに小さなピークがある。何となくその方向へ向かうと、植林が自然林に変わった。次々と現れる石仏、古びたお墓。奥には社が見える。地形のためなのか、社に近づくにつれて風が出てきた。

『花山神社』

社が無残な姿を晒す。境内に刃物を入れてはいけない言い伝えがあるので、荷物を置いて境内に入った。古くは大入の古屋敷にあり、明治初年に現在の地に移された。寛仁年代の棟札が見つかっているので、千年の時代を超えてきたことになる。しかし、 この姿が見られるのもあと僅かだ。

社が無残な姿を晒す。境内に刃物を入れてはいけない言い伝えがあるので、荷物を置いて境内に入った。古くは大入の古屋敷にあり、明治初年に現在の地に移された。寛仁年代の棟札が見つかっているので、千年の時代を超えてきたことになる。しかし、 この姿が見られるのもあと僅かだ。

『天狗の降りる木』

神社の脇に栂の巨木が倒れていた。倒れてから時間が経ち、苔生している。この木では飯塚八天狗が翼を休めたという。それ以外にも、花山天皇が御自作したと言われる木像、元々神社のあった古屋敷の謎など、大入にはいくつもの伝説が存在している。更には、花祭とも深い関係がある。

神社の脇に栂の巨木が倒れていた。倒れてから時間が経ち、苔生している。この木では飯塚八天狗が翼を休めたという。それ以外にも、花山天皇が御自作したと言われる木像、元々神社のあった古屋敷の謎など、大入にはいくつもの伝説が存在している。更には、花祭とも深い関係がある。

奥三河の伝承に、花祭と呼ばれる霜月神楽がある。大入集落にも花祭が存在していた。しかし、大入から人がいなくなると共に花祭は途絶え、花祭祭具は東栄町の花祭会館に寄贈された。花祭の始まりには諸説ある。大入では、この地に隠れ住んだ花山天皇を偲び奉ることから始まったと伝承されていた。

県道に戻ってきた。この急斜面の先に集落があったとは全く想像できない。何故、険阻な渓谷の真っ只中に住む必要があったのか。確かに、昔は山の恵を求めて山奥に住むことが珍しくなかった。それでも、これほどの険しい場所に住む必要はないだろう。何かしら大きな理由があったのではないか。

桜の咲く頃、大入集落と山を一つ挟んだ東薗目地区を訪ねた。大入関係者であり、大入の本も出版されているOさん(S.3年生)からお話を伺えることになったのだ。50年近く大入のことを調べておられるOさんのお話は大変貴重なものだった。リンク先にお聞きした内容を纏めます。

drive.google.com/file/d/1js32eO…

drive.google.com/file/d/1js32eO…

東薗目地区からの帰路、花祭会館に寄った。様々な展示物の中に、大入花祭の鬼面があった。この鬼面を含め、大入の花祭祭具は、国の登録有形民俗文化財に指定されている。Oさんは仰る『どうしてこんな山の中に国の重要文化財になるようなものがあるのか。どこから運ばれてきたのか。どこで作ったのか』

Oさんは大入にまつわる多くの伝説を調べられた。それでもなお、調べきれない伝説がある。花山天皇の隠れ里だったのか。花祭はどうして生まれたのか。鬼面はどこから来たのか。『現地の私達がやらなくちゃいけないと思っているんですが、歳がこうなったもんだからできない』、『これは若い人に託した』

大入の離村から60年経った。集落の姿は消え、当時を知るのはOさんだけになった。しかし、大入の地にあった多くの伝説は、花祭の鬼面に宿り続ける。伝説は伝えなければ消えていく。集落の存在が忘れ去られようとしている今、『花祭の鬼面』は時代を超えて、大入の伝説を後世へと伝えていくのだ。

以上で大入集落についてのツイートは終わりです。大入訪問にあたり、大変お世話になりました東栄町教育委員会様、お話を伺わせていただいた東薗目地区のOさん、そして花祭に関して色々ご教授いただいた花祭りだのんさん(@kawagggg)には、この場をお借りしてお礼申し上げます。

Oさんからお聞きした内容を纏めた資料について、jpg化しました。pdfがご覧になれない方は、こちらをご覧ください。

drive.google.com/drive/folders/…

drive.google.com/drive/folders/…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh