”「ザ・シチュー(シチューとしか呼びようのない料理)」”

”本当においしいのでこれ以外のもの一切入れちゃだめ!”

あーこのシチュー食べたことありますわ、三十数年前の新世界で。

”本当においしいのでこれ以外のもの一切入れちゃだめ!”

あーこのシチュー食べたことありますわ、三十数年前の新世界で。

https://twitter.com/inadashunsuke/status/1384476588159373312

三十数年前の新世界は、観光客も女性客もいない「変なクリーチャーが蠢くスター・ウォーズの酒場」みたいなところでしたが、それだけに印象が強かったです。

そこで食べたのが、この水だけで作ったようなシチューうどんと串かつでした。

そこで食べたのが、この水だけで作ったようなシチューうどんと串かつでした。

この水だけシチューうどん、ひょっとしたら明治時代のシチューの名残なのかもしれません。

明治30年代から屋台の洋食屋が夜の街に現れるようになります。そこでのシチューは、水だけでつくったものでした。

なにせ値段が三銭という極安シチューでしたので、材料費がかけられない。

明治30年代から屋台の洋食屋が夜の街に現れるようになります。そこでのシチューは、水だけでつくったものでした。

なにせ値段が三銭という極安シチューでしたので、材料費がかけられない。

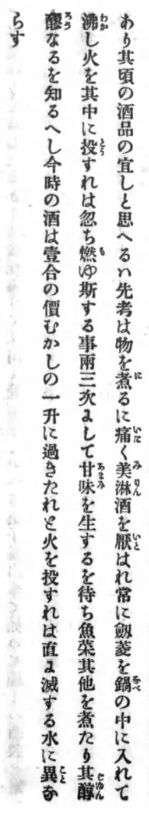

”スープを用いずつゆのみ多く”というのは、出汁を取っていないという意味。

本来英語では出汁のことをbrothというのですが、明治時代の洋食のレシピ本においては、brothではなくソップ(スープ)という和製英語を使いました。

このソップで「シチウソウス」を作りシチューのベースとします。

本来英語では出汁のことをbrothというのですが、明治時代の洋食のレシピ本においては、brothではなくソップ(スープ)という和製英語を使いました。

このソップで「シチウソウス」を作りシチューのベースとします。

しかしながら、安いことが目玉だった洋食屋台のシチューには、そんな手間と金はかけられません。

明治43年の『無資本実行の最新実業成功法』には、洋食屋台のシチューレシピが載っています。

やはり出汁はとっていないようです。バターは入れていますが。

明治43年の『無資本実行の最新実業成功法』には、洋食屋台のシチューレシピが載っています。

やはり出汁はとっていないようです。バターは入れていますが。

洋食屋台では、この水だけシチューをご飯にかけた「シチウ飯」というのも売っていました。よく売れていたそうです。

シチューにご飯はありかなしか論争がありますが、少なくともシチューで飯を食べる習慣は明治時代からあったのです。

シチューにご飯はありかなしか論争がありますが、少なくともシチューで飯を食べる習慣は明治時代からあったのです。

この『無資本実行の最新実業成功法』は大阪で発行された本。

ひょっとしたらシチューうどんの祖先はシチウ飯だったのかも……

ひょっとしたらシチューうどんの祖先はシチウ飯だったのかも……

ここで宣伝です。

新刊『串かつの戦前史』においては、この洋食屋台がいかに隆盛し、そして衰退していったか、その歴史を追っていきます。

bit.ly/2ScuEuJ

なぜなら、この洋食屋台が串かつが生まれる母体となったと考えるからです。

新刊『串かつの戦前史』においては、この洋食屋台がいかに隆盛し、そして衰退していったか、その歴史を追っていきます。

bit.ly/2ScuEuJ

なぜなら、この洋食屋台が串かつが生まれる母体となったと考えるからです。

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh