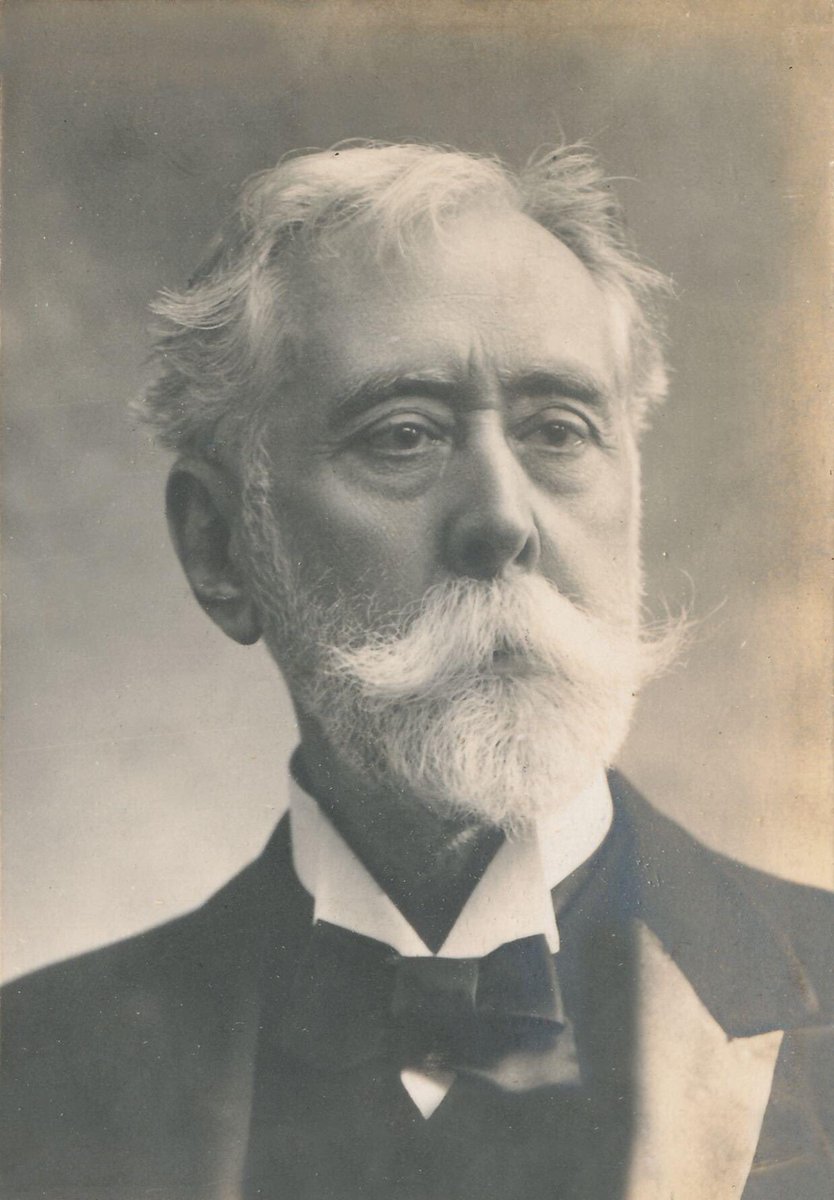

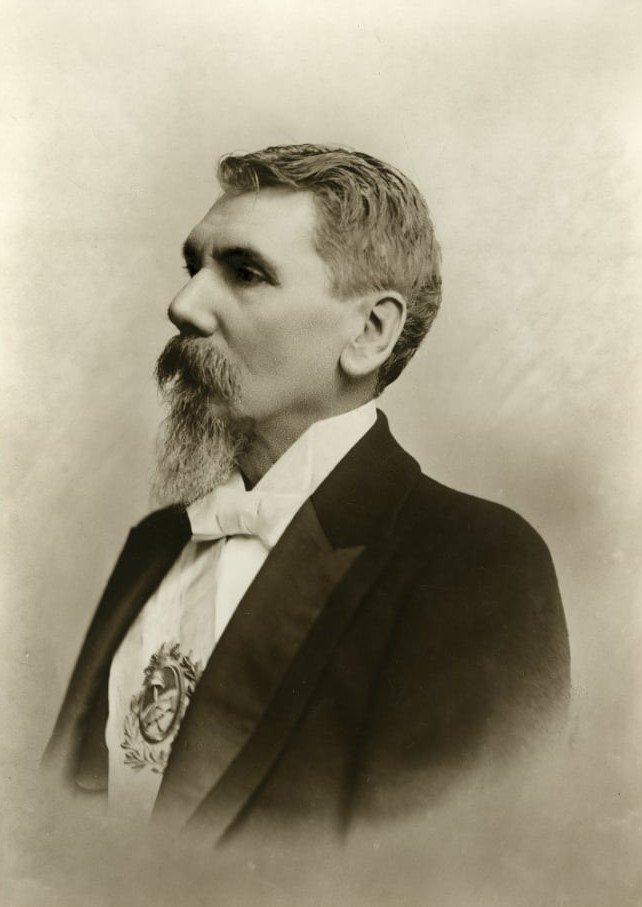

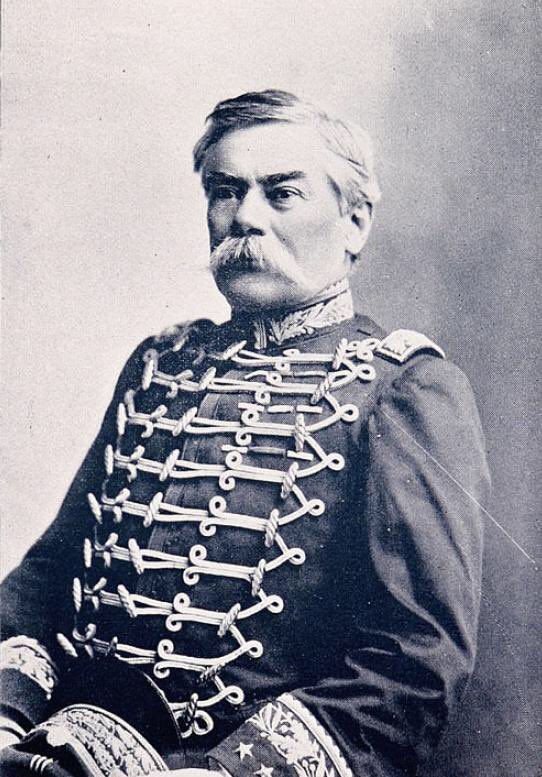

Un 9 de agosto de 1914 fallecía el presidente de la Nación Roque Sáenz Peña en la ciudad de Buenos Aires.

Sáenz Peña había ejercido ese cargo desde el 12 de octubre de 1910 cuando sucedió a Figueroa Alcorta hasta su muerte.

Sáenz Peña había ejercido ese cargo desde el 12 de octubre de 1910 cuando sucedió a Figueroa Alcorta hasta su muerte.

Sáenz Peña había nacido el 19 de marzo de 1851 siendo hijo del también presidente Luis Sáenz Peña y de Cipriana Lahitte. Se casó con Rosa González (hija del político mendocino Lucas González) y tuvieron una hija, llamada Rosa, que luego se casaría con Carlos Saavedra Lamas.

Cursaba estudios de derecho cuando se produjo la Revolución de 1874 y dejó entonces los libros para actuar a las órdenes de Luis M. Campos. Permaneció en la milicia hasta 1877, pero ya dos años antes había obtenido el título de abogado y se había afiliado al partido Autonomista.

En 1876 fue elegido diputado en la legislatura bonaerense.

En 1877 fue uno de los fundadores del Partido Republicano, junto a Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Lucio Vicente López, Hipólito Yrigoyen, etc, quienes defendían una versión humanista del liberalismo.

En 1877 fue uno de los fundadores del Partido Republicano, junto a Leandro Alem, Aristóbulo del Valle, Lucio Vicente López, Hipólito Yrigoyen, etc, quienes defendían una versión humanista del liberalismo.

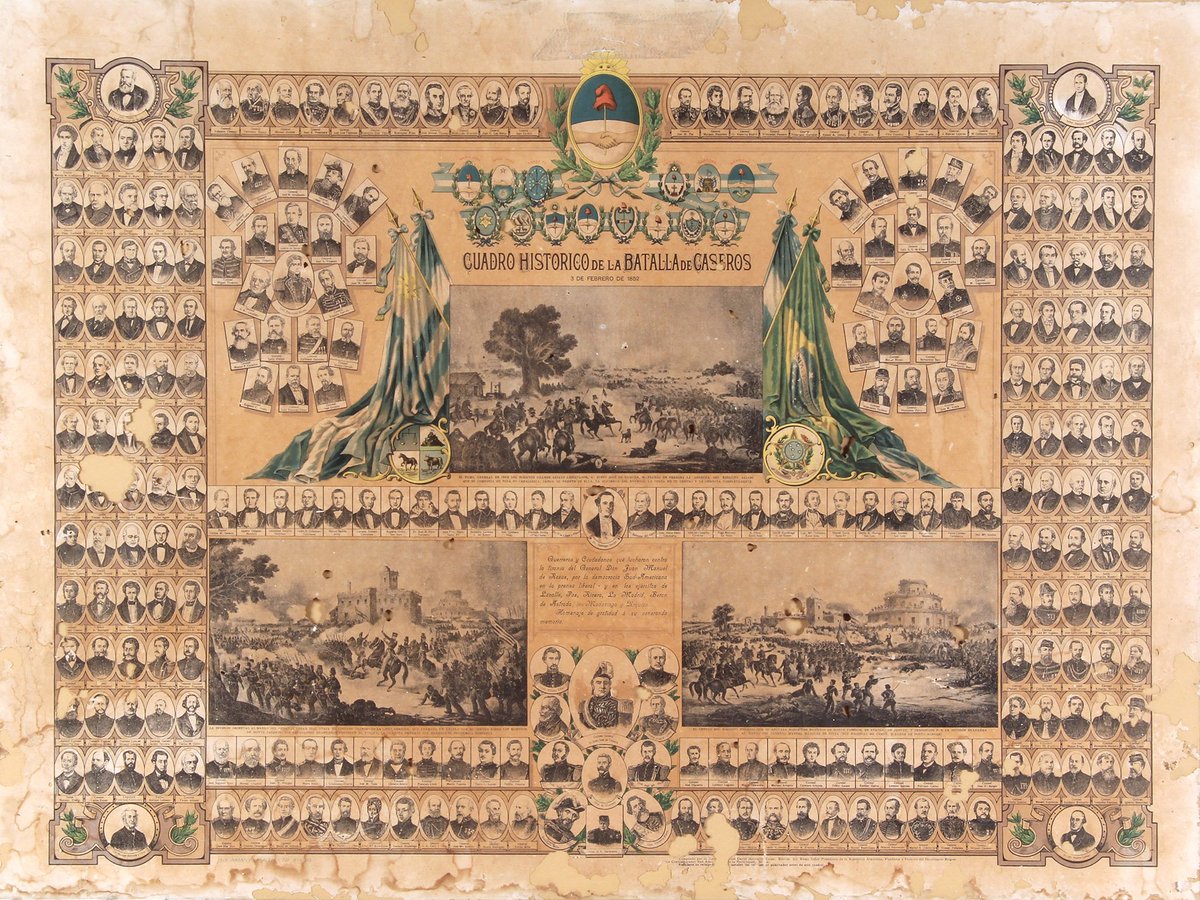

El Partido Republicano surgió como una corriente interna del Partido Autonomista de Adolfo Alsina, luego de que este acordase una fórmula de unidad con Bartolomé Mitre, para transformarse en un partido político independiente hasta 1878.

En 1878, a raíz de las disidencias producidas dentro del autonomismo con motivo de la política de conciliación iniciada por el presidente Nicolás Avellaneda a la que Sáenz Peña se oponía, renunció a su cargo y terminó por abandonar transitoriamente la política.

Al desatarse la guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú se alistó al ejército de este último país. Cayó herido en Arica, fue hecho prisionero y trasladado a Chile. Cuando regresó al país se le nombró subsecretario de Relaciones Exteriores (1881) de Bernardo de Irigoyen.

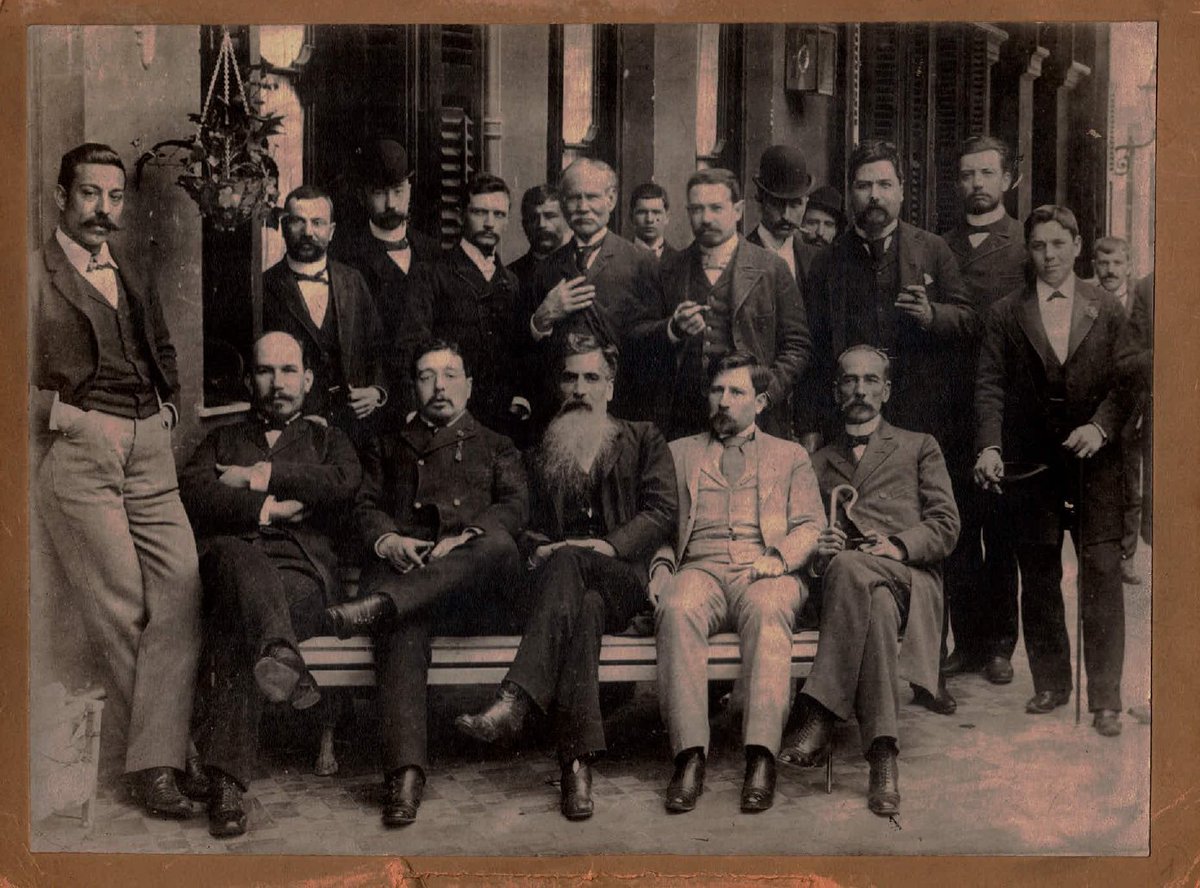

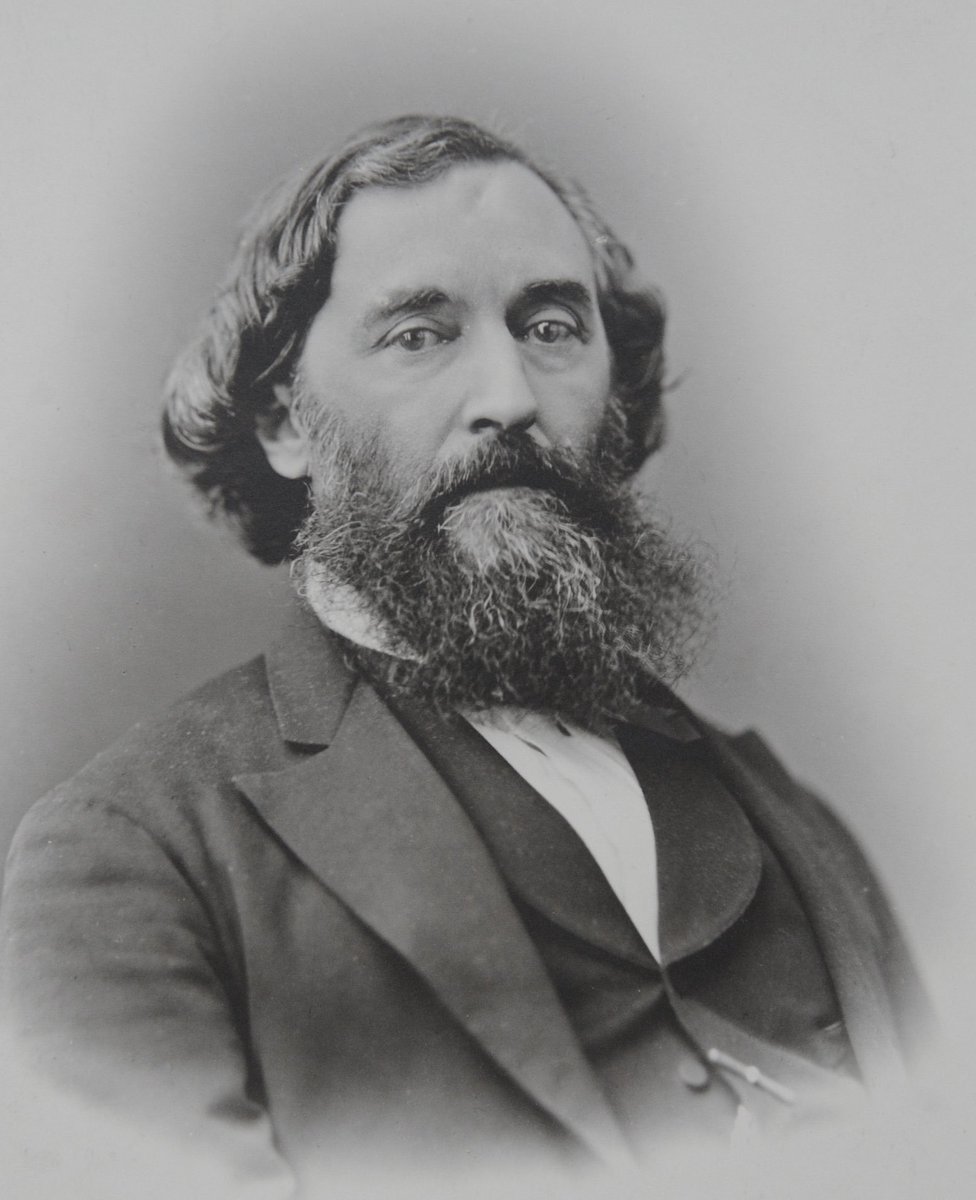

Viajó a Europa y en 1885 fundó, junto con Carlos Pellegrini, Paul Groussac y otros, el diario Sud América, desde cuyas páginas ejercían la oposición a Dardo Rocha.

En 1886 apoyó la candidatura de Miguel Juárez Celman y en 1887 fue nombrado como embajador en Uruguay.

En 1886 apoyó la candidatura de Miguel Juárez Celman y en 1887 fue nombrado como embajador en Uruguay.

Sáenz Peña adquirió notoriedad por su desempeño en el Congreso Panamericano de Washington y participó asimismo en diversos encuentros de juristas. Estuvo un tiempo al frente del ministerio de Relaciones Exteriores de la administración Miguel Juárez Celman (abril-agosto de 1890).

En medio de la grave crisis política y económica que sacudía al país, la figura del joven Roque Sáenz Peña se perfiló como favorita para la elección presidencial de 1892 impulsada por el flamante Partido Modernista creado por el gobernador de Buenos Aires, Julio Costa.

Su candidatura contaba con grandes apoyos (principalmente de las juventudes juaristas) pero Bartolomé Mitre, líder de la Unión Cívica Nacional y en connivencia con Roca, impulsó la del propio padre de Roque, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Luis Sáenz Peña.

A principios de 1892, Roque Sáenz Peña retiró su candidatura a la presidencia de la nación para no tener que competir con su padre, quien resultó electo. Lo que resultó en que el Partido Modernista se integraría al PAN como línea interna.

Transitoriamente, el jurista se retiró de la vida pública. Vuelve a la política en 1902 participando en las legislativas de ese año en el ala “pellegrinista” del PAN luego del distanciamiento entre Pellegrini y Roca.

En 1904, el PAN se termina fracturando entre Autonomistas Nacionales o “roquistas” y en Autonomistas o “pellegrinistas” debido a la decisión de Roca de llevar como candidato a Quintana. Saenz Peña participa del segundo y se convierte en el aliado más importante de Pellegrini.

Es así, que en las elecciones legislativas de 1906 integró la llamada “lista de oro” junto a Emilio Mitre, Carlos Pellegrini y Ernesto Tornquist bajo la coalición “Concentración Popular” que integraban ex modernistas, mitristas y radicales bernardistas.

1906 fue un año marcado por los fallecimientos de algunos de los principales referentes políticos del país. Ese año se produjeron las muertes de Bartolomé Mitre, Manuel Quintana, Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen.

En ese marco fatídico, Roque Sáenz Peña se transformó en el heredero político de Pellegrini y en el candidato "natural" de los conservadores reformistas para la presidencia en 1910, por su prestigio internacional y su cercanía política al nuevo presidente, José Figueroa Alcorta.

Resultó electo diputado nacional en 1906, pero no ocupó su banca, pues fue enviado a España como ministro plenipotenciario. Los próximos 4 años los pasó representando al país en España, Portugal, Suiza e Italia. Además de representar en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya.

A finales de 1909, Sáenz Peña fue elegido como candidato a la presidencia por la Unión Nacional (que reunía a los sectores modernistas y moderados del PAN) acompañado por Victorino de la Plaza como vice. 13 de marzo de 1910 fue electo presidente mientras se encontraba en Italia.

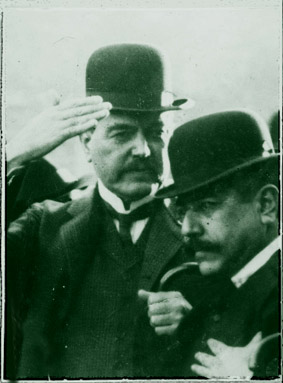

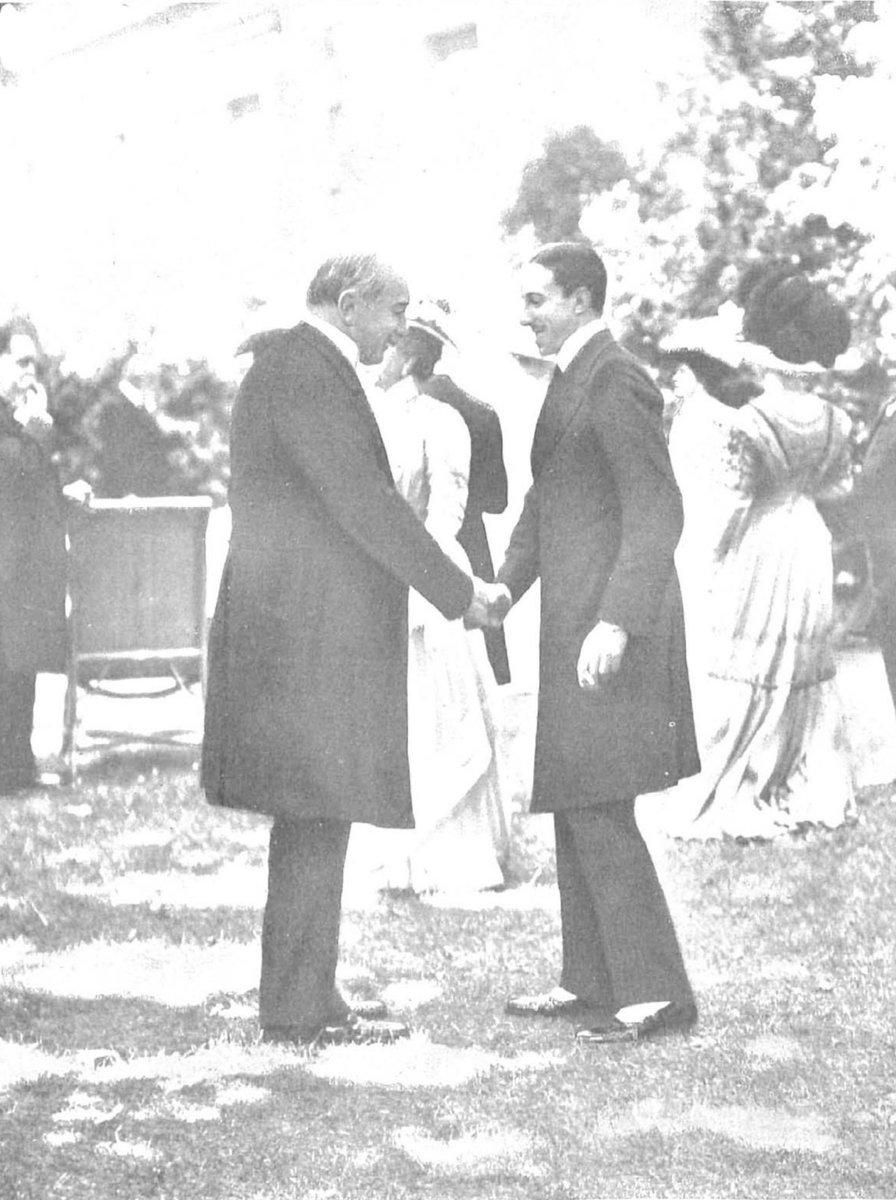

Días antes de asumir la presidencia, Sáenz Peña se reunió con Figueroa Alcorta y con Hipólito Yrigoyen. En esta el líder radical se comprometió a abandonar la vía revolucionaria, y Sáenz Peña a promulgar una ley electoral que modernizara los comicios e impidiera el fraude.

El 12 de octubre de 1910, Roque Sáenz Peña asumió como presidente de la Nación.

Estas fueron las palabras que pronunció aquel día de su asunción:

Estas fueron las palabras que pronunció aquel día de su asunción:

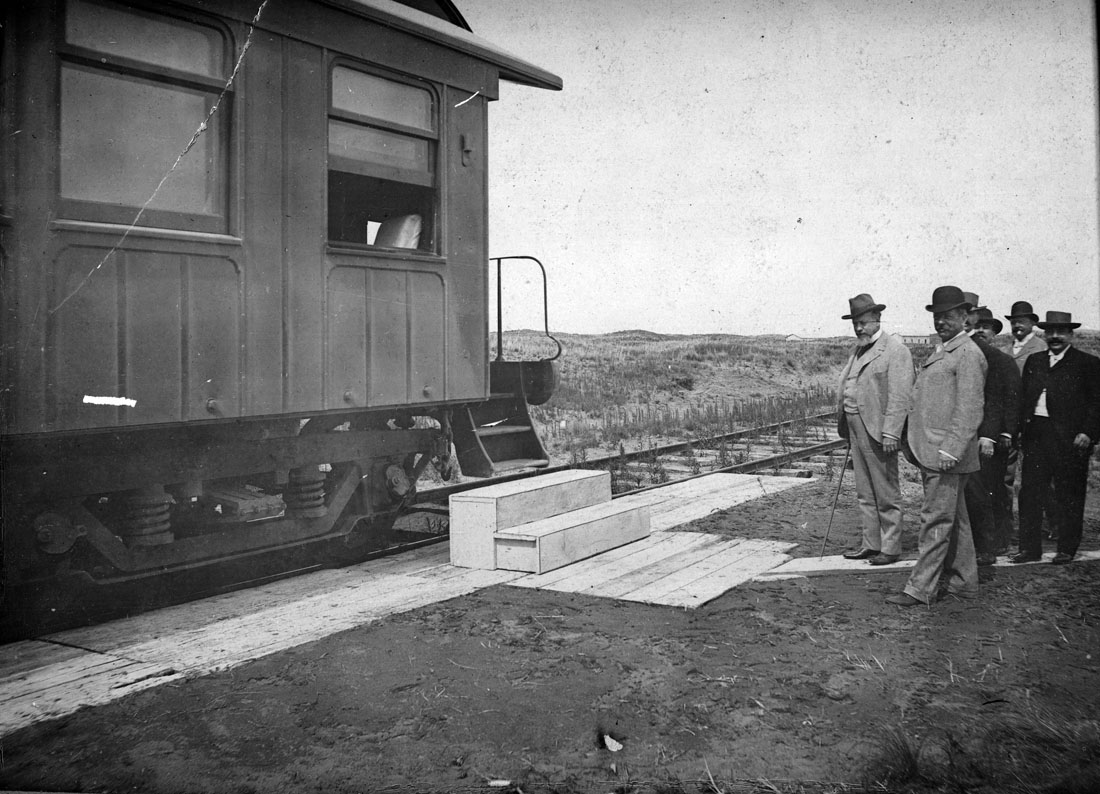

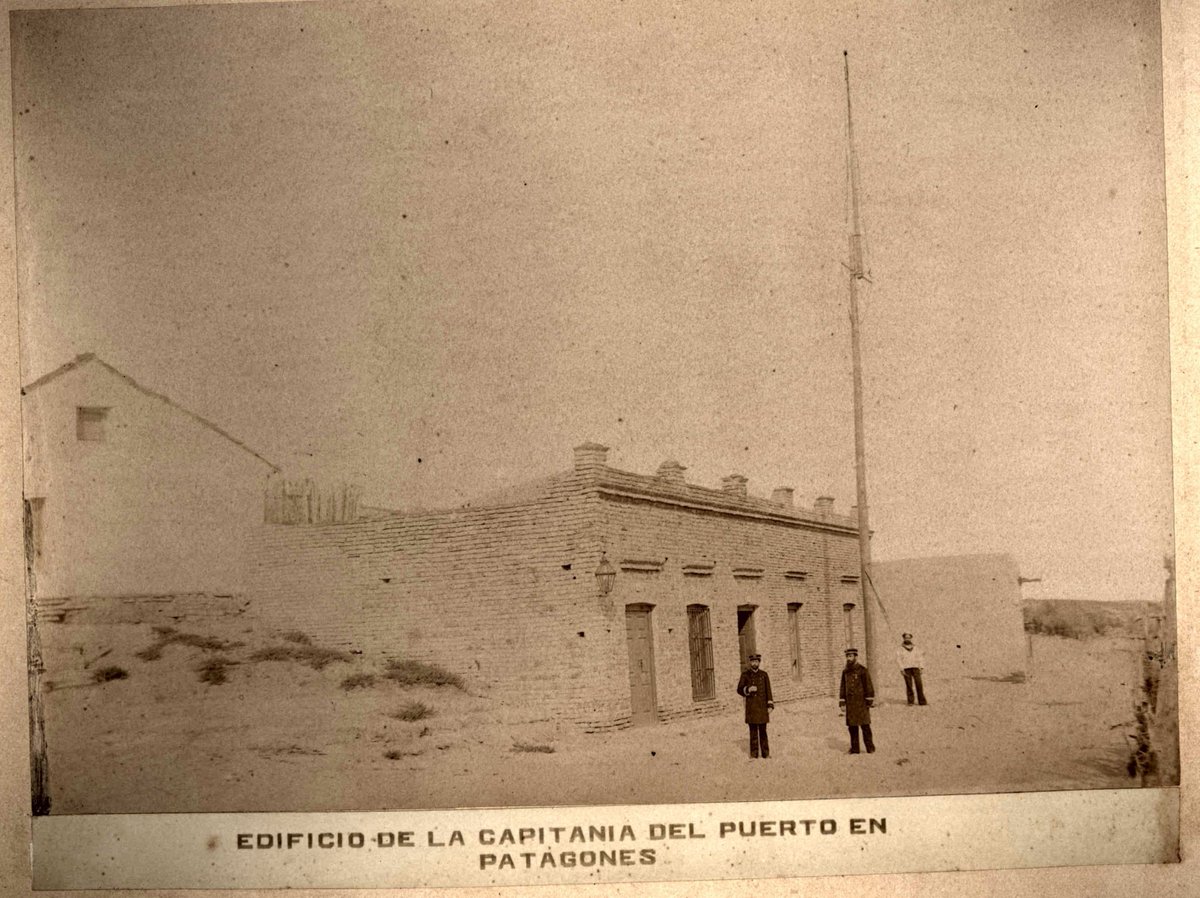

Durante su gestión logró un acuerdo con Brasil para poner fin a la carrera armamentista entre ambos países. Se sancionó la Ley de Fomento de Territorios Nacionales, se inauguró el primer subterráneo de Buenos Aires y el decreto de creación de la Escuela Militar de Aviación.

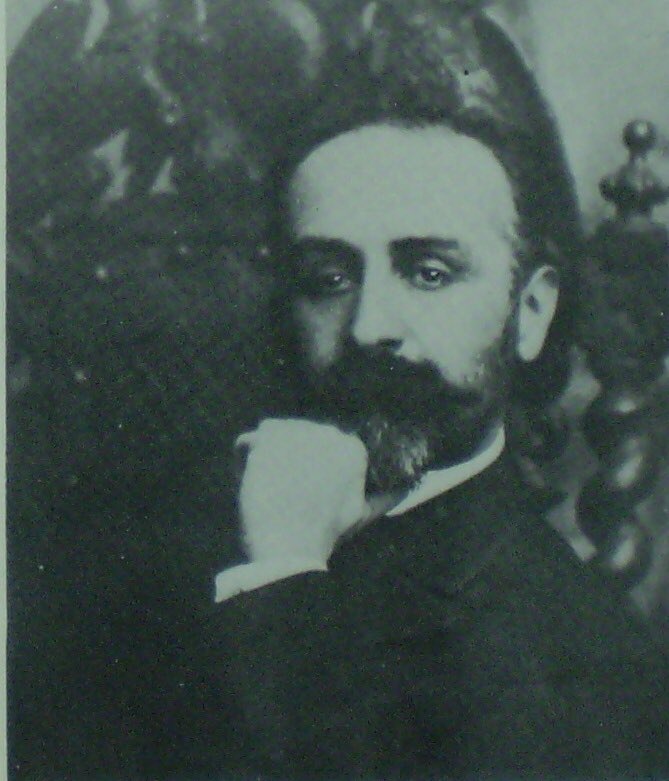

También realizó la reforma electoral que fue sancionada por ley el 1 de abril de 1912: conocida como Ley Sáenz Peña que establece el voto secreto y obligatorio. El encargado de diseñar el proyecto y defenderlo en el Congreso fue el Ministro del Interior, Indalecio Gómez.

Finalmente, delegó el mando presidencial en octubre de 1913 a su vice Victorino de la Plaza. Murió el 9 de agosto de 1914, dos años antes de terminar su mandato, y fue enterrado al día siguiente en el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires.

Roque Sáenz Peña era un demócrata convencido, realizo un gobierno progresista y noblemente inspirado. Sin dudas fue un gran patriota y un estadista, y uno de los grandes hombres que ha dado este país.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh