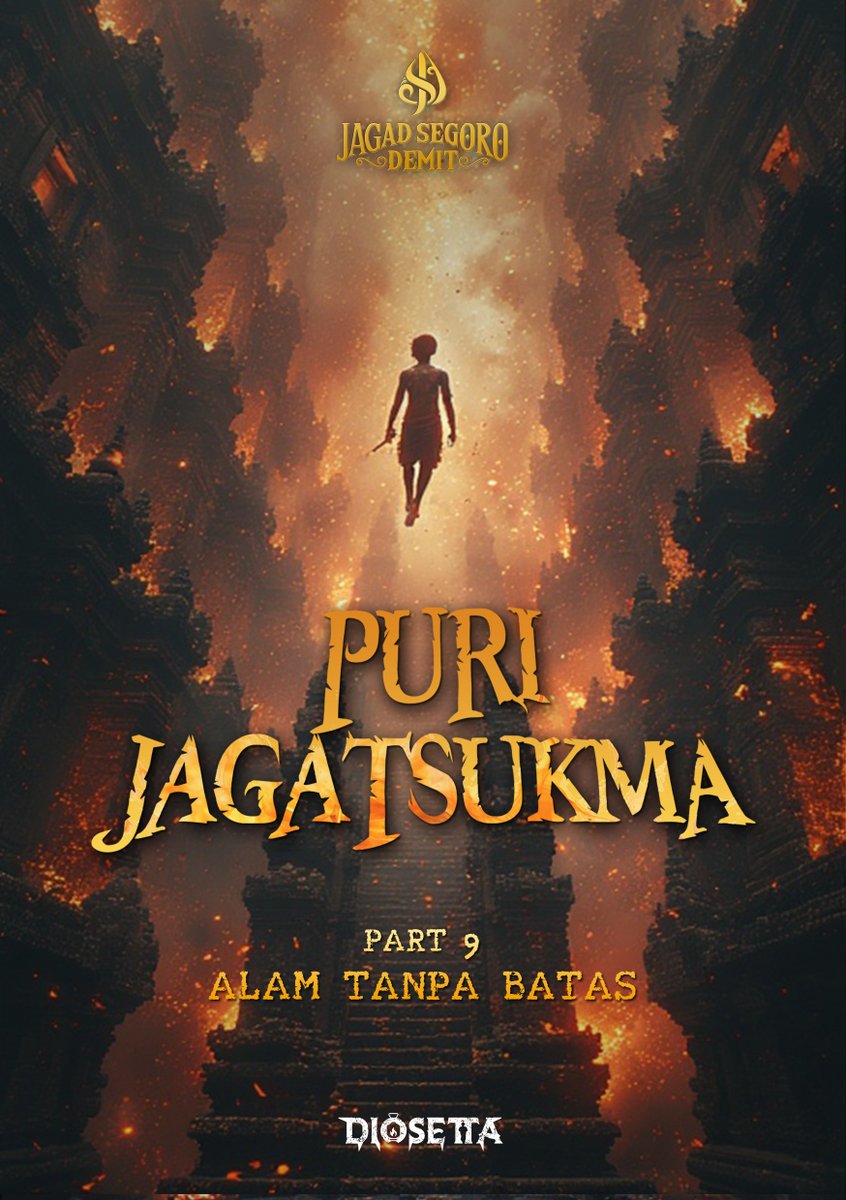

Index Cerita Horror by

@diosetta

Selamat Membaca..

Note : untuk share cerita selain Retweet mohon ijin by DM dulu ya..

#ceritahorror #index #diosetta

@diosetta

Selamat Membaca..

Note : untuk share cerita selain Retweet mohon ijin by DM dulu ya..

#ceritahorror #index #diosetta

MAKHLUK DI POHON BERINGIN ASRAMA

(1 Part) Tamat

(1 Part) Tamat

https://twitter.com/diosetta/status/1419590467717537796

LUDRUK TOPENG IRENG

https://twitter.com/diosetta/status/1423094396874985474

PAGELARAN LUDRUK IRENG

https://twitter.com/diosetta/status/1424563556775723016

TRAGEDI PERANG ROJOPATI

https://twitter.com/diosetta/status/1426384059169611782

SANTET BALUNG IRENG

https://twitter.com/diosetta/status/1428952313243201542

SENANDUNG SEDU LEMBAYUNG SENJA Vol. 1

https://twitter.com/diosetta/status/1425752419313487872

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh