Faut-il accueillir les réfugiés afghans ? La question divise pays et partis politiques. Une question purement contemporaine ? Pas du tout : après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, ce sont des milliers de Grecs qui ont cherché refuge en Occident. Un thread ⬇️!

Certains n’attendent pas la prise de la ville. Dès la fin du XIVe siècle, on voit de plus en plus de Grecs, appartenant souvent à des milieux nobles, qui viennent en Occident à la faveur d'un voyage ou d'une ambassade, et qui y restent.

Au moment du grand concile de Ferrare-Florence, en 1439, Bessarion, un prestigieux moine byzantin, va par exemple devenir cardinal de l'Eglise latine : il reste en Italie avec toute sa suite, ses assistants, leurs familles, etc.

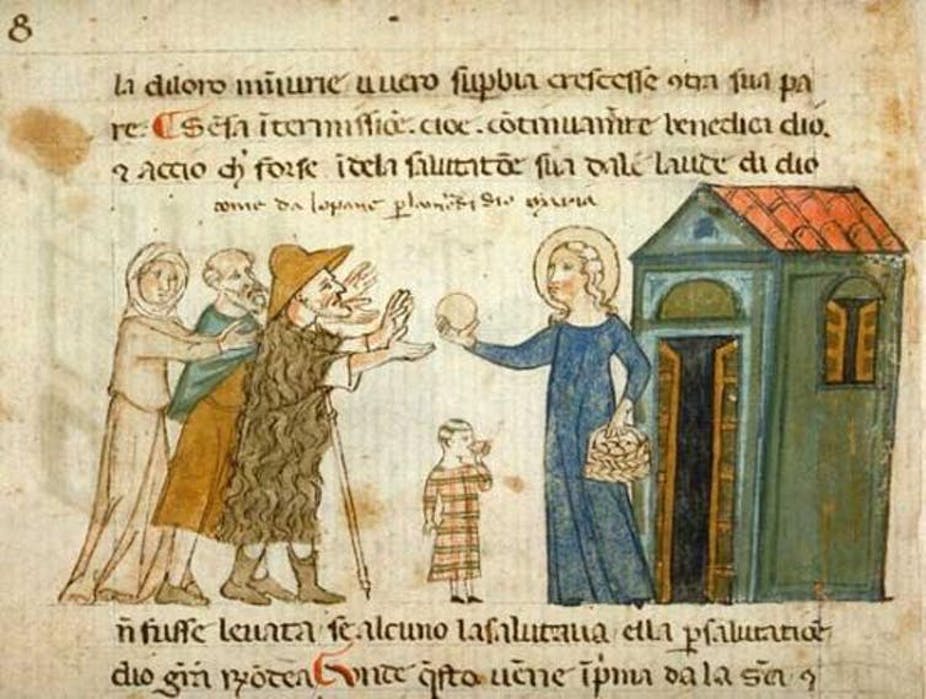

Bessarion n'oublie pas pour autant ses origines. Au contraire, il utilise sa fortune et ses réseaux pour accueillir et « placer » des réfugiés grecs chez de riches mécènes. Il faut dire qu’à l’époque la culture grecque est à la mode !

Les familles nobles d'Italie, comme les Médicis, les Este, les Visconti, veulent toutes avoir un précepteur ou un secrétaire grec. L’arrivée d’un flux constant de réfugiés nourrit et encourage cette tendance.

Ces réfugiés n’oublient pas leur pays natal. Ainsi d’Alexis Celadanus : fuyant la Grèce vers dix ans, il est protégé par Bessarion, devient évêque catholique, et écrit plusieurs textes appelant à une croisade pour reprendre Constantinople aux Turcs.

À côté de ces grands intellectuels prestigieux, l'invasion turque pousse de plus en plus de Grecs à fuir : à Venise, à la fin du XVe siècle, la colonie byzantine compte environ 4 000 individus.

Dans certaines îles vénitiennes, comme à Corfou, l'arrivée d'un nombre important de réfugiés provoque des tensions politiques et sociales, les habitants de l'île défendant leurs privilèges face aux nouveaux venus. On en avait parlé dans cet article :

actuelmoyenage.wordpress.com/2019/08/22/147…

actuelmoyenage.wordpress.com/2019/08/22/147…

Ces réfugiés byzantins ne se rencontrent pas qu’en Italie. Dans les archives de Rouen, on croise six réfugiés byzantins entre 1455 et 1460. Certains, comme Dimitrius Bichardus et Thomas Partos, sont là avec leurs femmes et enfants. Plusieurs sont passés par les prisons turques.

Tous sont pauvres et demandent la charité à la ville, qui enregistrent les dons dans les archives :

« Décision a été prise de donner en charité à Emmanuel, chevalier de Constantinople, en raison de sa pauvreté, la somme de trente sous tournois… »

« Décision a été prise de donner en charité à Emmanuel, chevalier de Constantinople, en raison de sa pauvreté, la somme de trente sous tournois… »

Bref, la ville de Rouen – mais c’est loin d’être la seule – dépense de l’argent (30 sous tournois, c'est une sacrée somme) pour accueillir, soulager et intégrer ces quelques réfugiés.

Entre les réfugiés byzantins de 1453 et les réfugiés afghans de 2021, les situations ne sont pas comparables, bien sûr. En 1453, cela faisait plusieurs années que l'Empire byzantin, aux abois, avait entrepris de se rapprocher de l'Occident latin

Depuis la fin du XIVe siècle, les empereurs et (certains) clercs byzantins soutiennent une dynamique de rapprochement entre l'Eglise catholique et l'Église orthodoxe. Les réfugiés grecs ont bénéficié de ce contexte favorable, qui n'existe pas aujourd'hui.

Reste la question de la fécondité de ces migrations. Au XVe siècle, la présence de milliers de Grecs réfugiés en Occident nourrit un intérêt pour la culture grecque, pour les auteurs grecs, notamment les philosophes de l'Antiquité.

Les Grecs installés en Occident amènent des livres, traduisent, copient, corrigent des manuscrits erronés, enseignent le grec. Les élites littéraires et politiques d'Occident intègrent ces apports à leur culture.

Bref, les réfugiés grecs jouent un rôle non-négligeable dans l'humanisme européen et dans la naissance de ce grand élan intellectuel qu'on appelle la Renaissance.

Qui peut dire ce que nous apporteront les réfugiés afghans ? Qui peut dire quel renouveau culturel leur présence pourra favoriser ? Pour le savoir, encore faudrait-il les accueillir. Un choix que notre pays, visiblement, ne tient pas à faire…

Faut-il accueillir les réfugiés byzantins ? La manière dont ceux-ci se sont intégrés dans l'Europe du XVe siècle, le rôle crucial qu'ils ont joué, devrait nous donner matière à réflexion.

Retrouvez notre article du jour sur notre blog !

actuelmoyenage.wordpress.com/2021/09/09/acc…

Retrouvez notre article du jour sur notre blog !

actuelmoyenage.wordpress.com/2021/09/09/acc…

Si vous voulez en savoir plus sur les migrations au Moyen Âge (parce que, oui, il y avait déjà des migrants, beaucoup, pour plein de raisons), lisez ces excellents threads de cours par @CathKikuchi :

https://twitter.com/CathKikuchi/status/1075351385082904576

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh