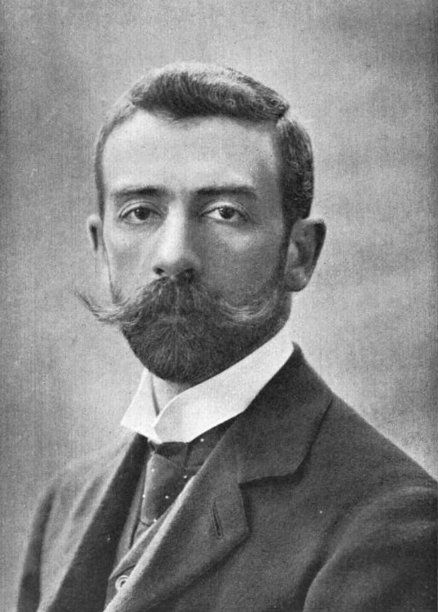

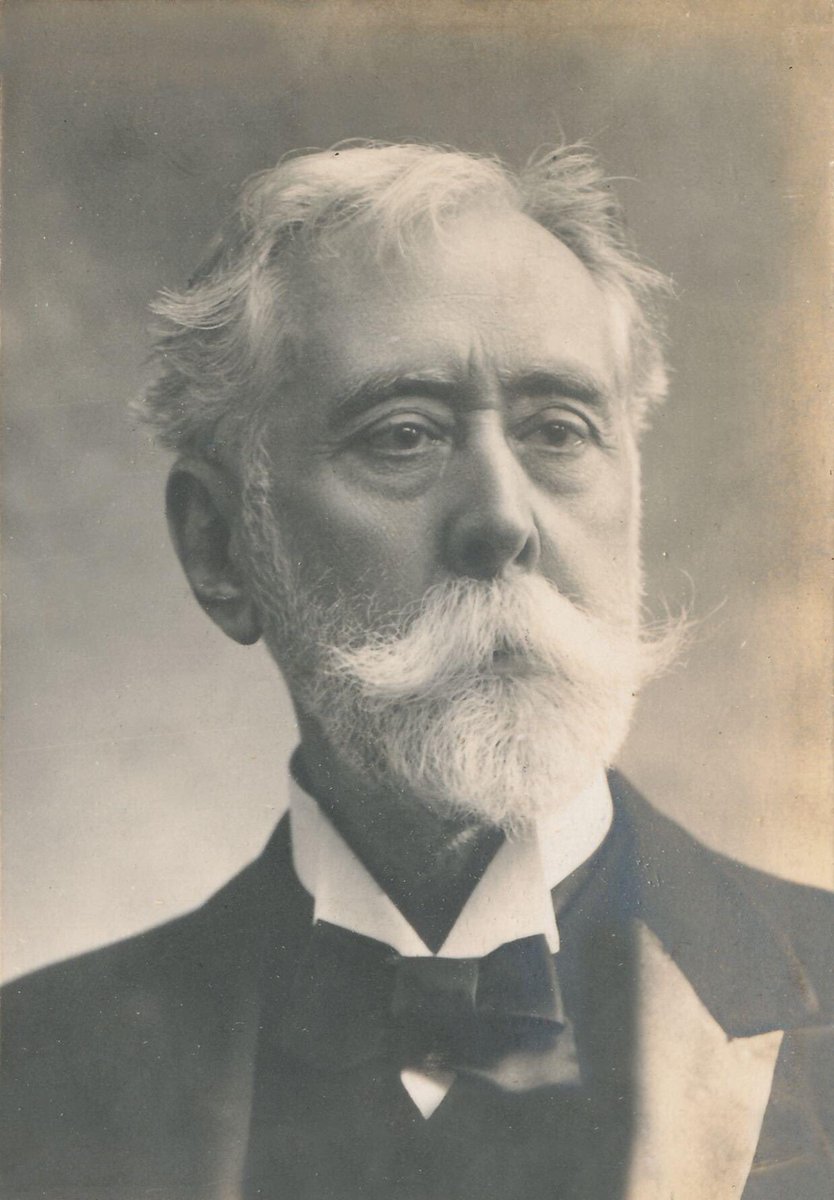

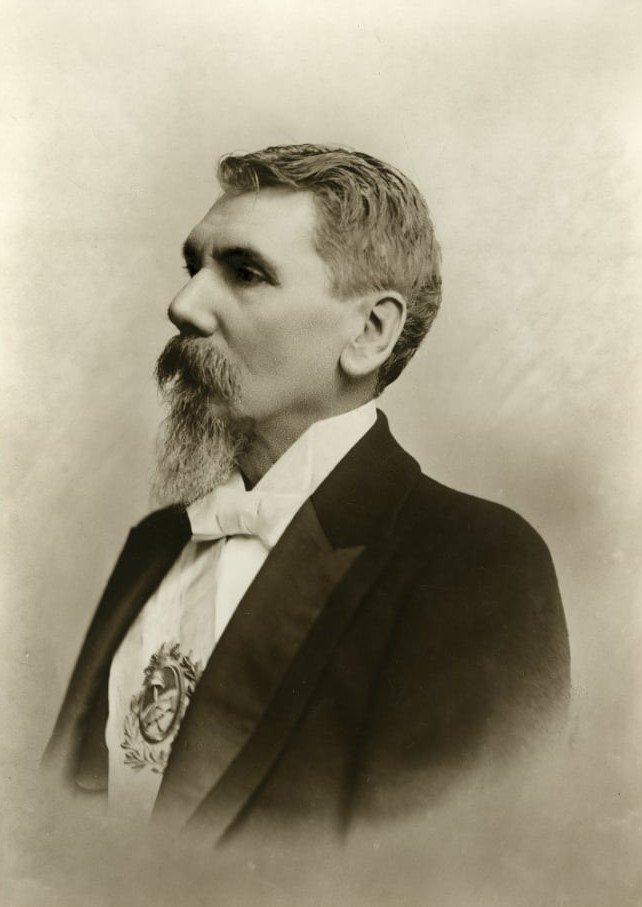

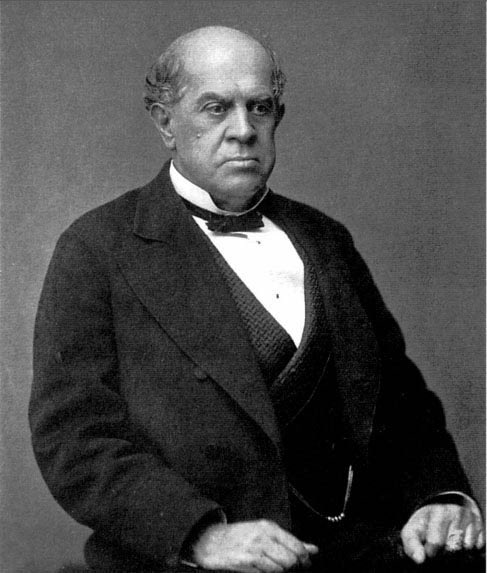

Domingo Faustino Sarmiento falleció en Asunción de Paraguay un día como hoy pero de 1888. Había nacido en San Juan en 1811 siendo hijo de José Quiroga Sarmiento y Paula Albarracín.

Fue presidente de la Nacion entre 1868 y 1874, Gobernador de San Juan entre 1862 y 1864, etc:

Fue presidente de la Nacion entre 1868 y 1874, Gobernador de San Juan entre 1862 y 1864, etc:

Sarmiento era hijo de una familia humilde, aunque vinculada a las casas más tradicionales y representativas de la ciudad de San Juan, el pequeño Faustino asistió a los cinco años a la recién creada Escuela de la Patria, en la que recibiría su única educación sistemática.

Su formación se vería complementada bajo la guía de los presbíteros José de Oro y José Pascual Albarracín, con los que tenía parentesco, y por su propio esfuerzo autodidacta. En 1826, con quince años, creó su primera escuela en San Luis, en la que también daba clases.

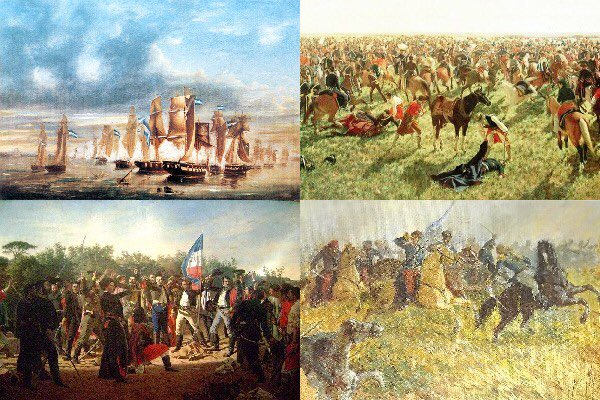

En 1829, Sarmiento vio pasar por San Juan una montonera encabezada por el caudillo Facundo Quiroga. Tal episodio revestiría importancia decisiva en su configuración ideológica, política y literaria: horrorizado por el violento despotismo de los caudillos federales

y siguiendo sus ideales liberales e ilustrados, Domingo Faustino Sarmiento se hizo unitario y se unió al ejército que luchaba contra Facundo Quiroga, a quien retrataría años después en el Facundo (1845) como encarnación de la barbarie.

Derrotadas las fuerzas unitarias en la batalla del Chacón, Sarmiento se vio obligado a emigrar a Chile (1831), en donde trabajó como maestro, minero y empleado. El asesinato de Quiroga y la política del gobernador de San Juan, Nazario Benavídez, posibilitaron su regreso en 1836.

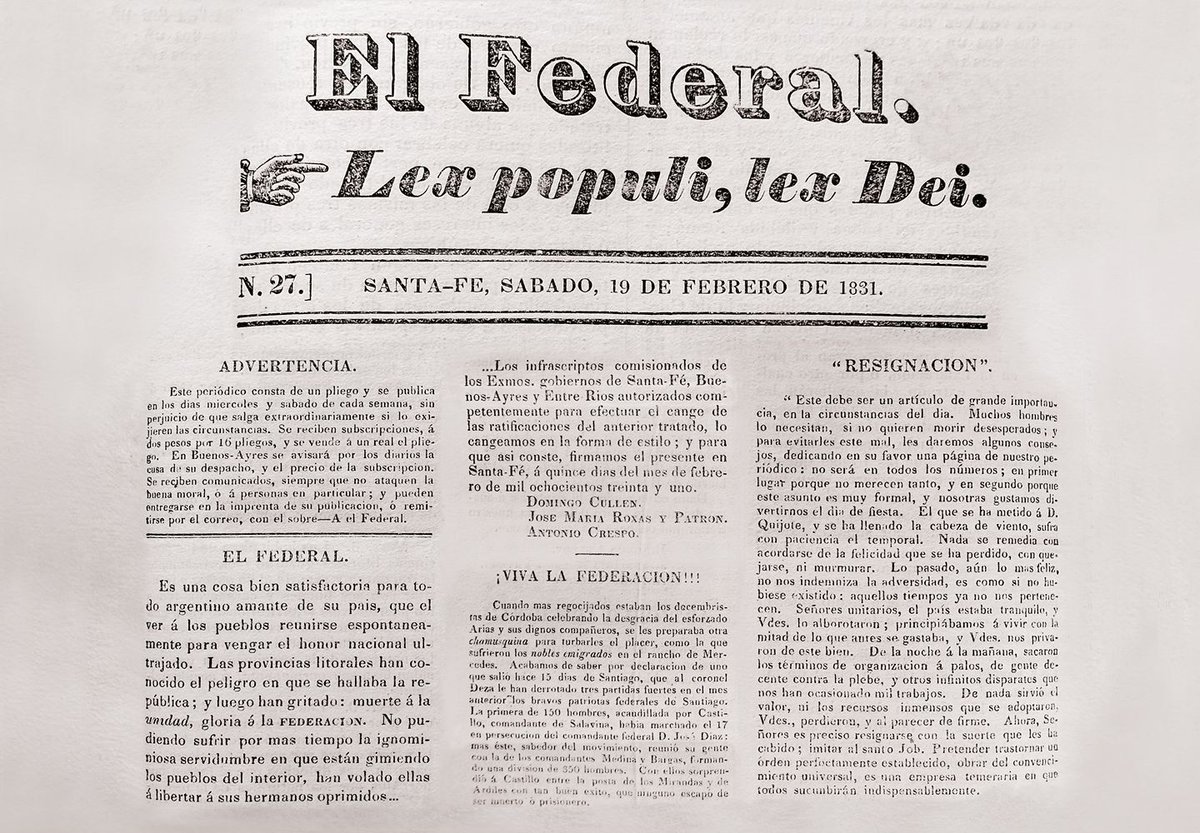

A su regreso a San Juan fundó una sociedad literaria, un colegio de señoritas y, en 1839, el periódico El Zonda.

Pero a fines de 1840, la línea ideológica anti federalista del periódico le obligó a emigrar nuevamente a Chile, donde ejerció el periodismo y cultivó la literatura.

Pero a fines de 1840, la línea ideológica anti federalista del periódico le obligó a emigrar nuevamente a Chile, donde ejerció el periodismo y cultivó la literatura.

En 1845 llegó a Chile un enviado del dictador Juan Manuel de Rosas para protestar por la campaña antirosista que estaban llevando a cabo en el pais andino los exiliados argentinos. Este hecho precipitó una rápida réplica literaria de Sarmiento:

La publicación por entregas, en el periódico El Progreso, de Facundo, que meses más tarde el autor reunió en el volumen Civilización y Barbarie, Vida de Facundo Quiroga.

El libro es en su mayor parte una biografía del caudillo Facundo Quiroga, muerto diez años antes.

El libro es en su mayor parte una biografía del caudillo Facundo Quiroga, muerto diez años antes.

Desde el punto de vista de Sarmiento, Quiroga había prefigurado el mal que en el presente encarnaba Rosas: si Quiroga es la barbarie espontánea, producto de un medio adverso y hábitos primitivos, Rosas representa la barbarie institucionalizada, fría y sistemática

y en este sentido la obra es tanto un alegato contra el régimen de Juan Manuel de Rosas como una indagación en sus raíces.

Según Sarmiento, los desastres acaecidos en la nación desde la independencia son el resultado del enfrentamiento

Según Sarmiento, los desastres acaecidos en la nación desde la independencia son el resultado del enfrentamiento

entre la civilización (refugiada en las ciudades, centros de orden, progreso, trabajo y cultura) y la barbarie, producto de la influencia del medio pampeano, en cuyos rudos habitantes (los gauchos) se manifiestan los hábitos sociales primitivos y el desorden ciego natural.

Para el autor, la esperanza transformadora de Argentina sólo puede radicar en un programa de reconstrucción nacional, educativo, que salve el abismo entre la sociedad civilizada y la que se ha forjado al margen de ella en las provincias.

En 1845 su prestigio como pedagogo hizo que el entonces ministro y futuro presidente chileno, Manuel Montt, le encomendase la realización de estudios sobre los sistemas educativos de Estados Unidos y Europa.

Con tal fin viajó por numerosos países europeos y por los Estados Unidos, y de regreso en Chile publicó Educación popular (1848), donde sostiene que la educación primaria y las bibliotecas públicas son el remedio más eficaz para combatir el atraso y la ignorancia.

En 1849 recogió las impresiones de aquel viaje en Viajes en Europa, África y América, donde mostró su entusiasmo por la democracia del sistema norteamericano, que consideró modélica. Esa misma idea inspiró en 1850 su obra Argirópolis, proyecto de una futura capital Argentina.

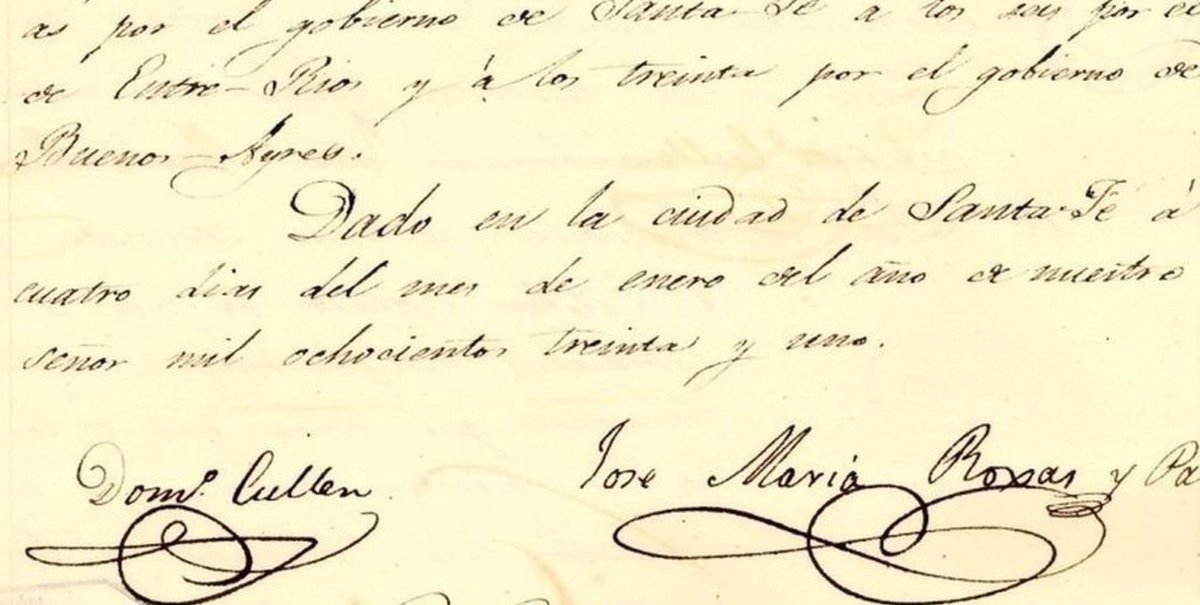

En 1850, previendo el levantamiento de Justo José de Urquiza, Sarmiento se embarcó hacia Montevideo, desde donde pasó a Entre Ríos para ponerse al servicio del ejército rebelde. Urquiza lo nombró teniente coronel y le encomendó la redacción del boletín del ejército.

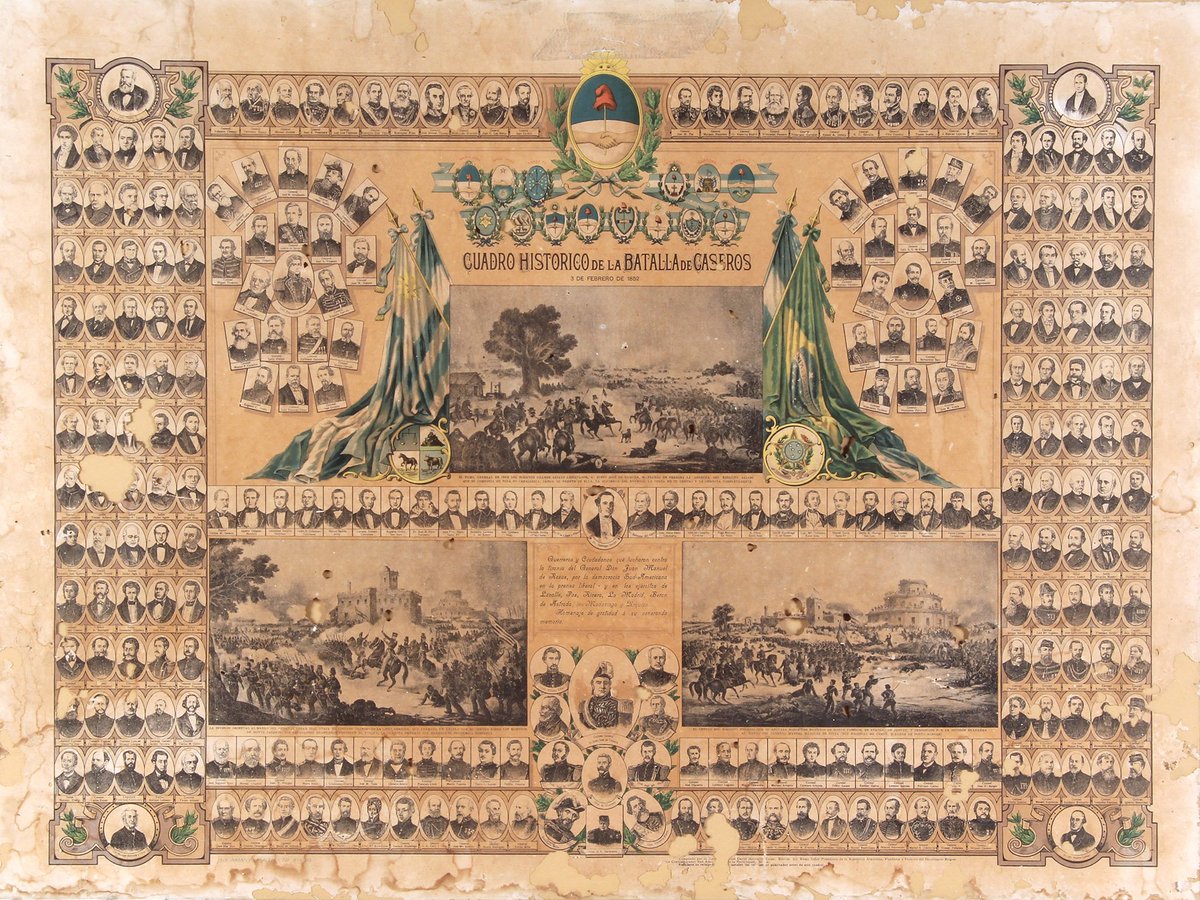

Tras vencer a Rosas en la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852), Urquiza asumió la dirección provisional de la Confederación Argentina, promulgó la Constitución de 1853 e inició su periodo presidencial (1854-1860).

Disgustado con Urquiza por creerlo orientado hacia la dictadura, Sarmiento se había expatriado voluntariamente poco después del triunfo en la batalla de Caseros. Primero a Río de Janeiro y luego volvió a Chile.

En 1852 publicó Campaña en el Ejército Grande, libro que precipitó una polémica con Juan Bautista Alberdi acerca de cómo debería regirse el país tras la caída de Rosas, la cual fue origen de Las ciento y una (cartas de Sarmiento) y de las Cartas quillotanas (las de Alberdi).

Con su regreso en 1855 a Buenos Aires se inició la etapa más gloriosa en su destino de constructor de la nueva Argentina. Sarmiento se convirtió en editor en jefe del periódico El Nacional y desempeñó sus primeros cargos políticos como senador provincial (1857-1861).

De hecho, a partir de 1860, la vida de Sarmiento está signada sobre todo por su dedicación a la política activa. Ese año fue designado ministro del gobierno presidido por Santiago Derqui; en 1862 fue electo gobernador de San Juan.

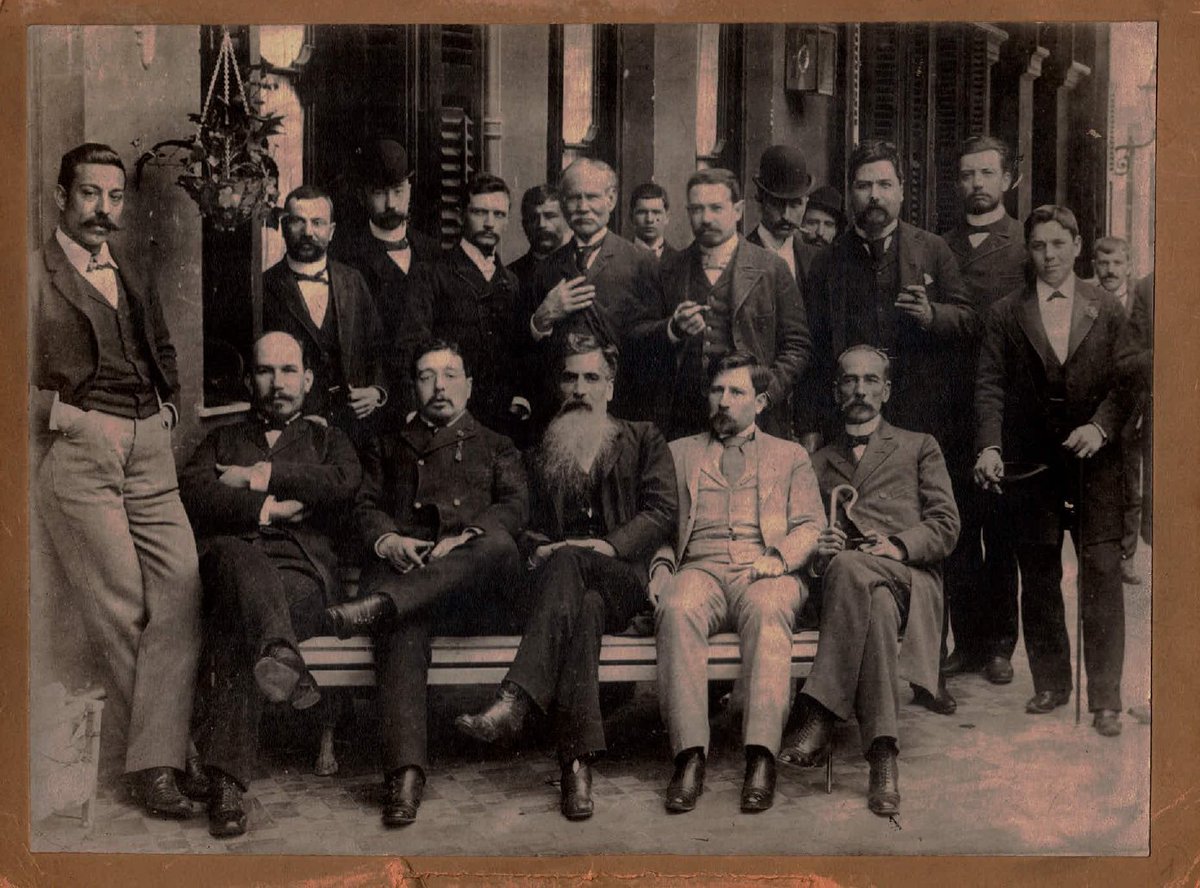

En 1864 el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Durante su estancia en aquel país tomó contacto con distintos educadores americanos y con las maestras que luego vendrían al país.

En 1866, Sarmiento recibió una dura noticia, el fallecimiento de su hijo adoptivo (algunos dicen biológico) Domingo Fidel Sarmiento a los 21 años en la Batalla de Curupayty en la Guerra del Paraguay. La noticia lo sumió en una profunda depresión.

Durante su estadía en Estados Unidos fue elegido presidente de la República, el Journal des Débats de París, al conocer la elección de Sarmiento, escribió: "el pueblo argentino se honra a sí mismo eligiendo para presidente a un maestro de escuela, prefiriéndolo a un general".

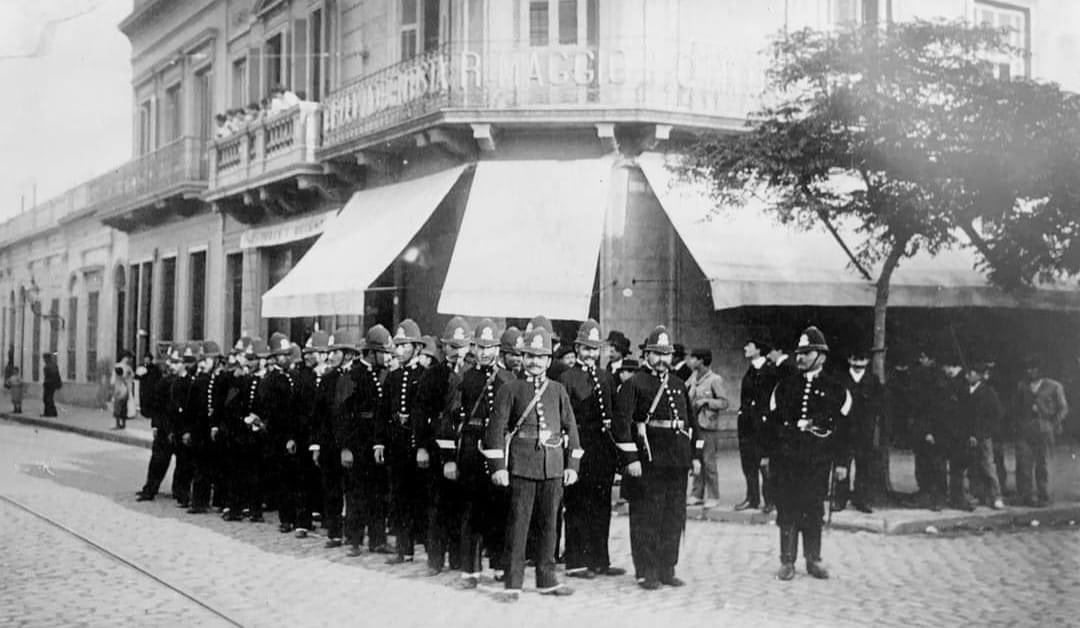

Regresó a la patria el 30 de agosto de 1868 y asumió el mando el 12 de octubre. Su gobierno fue uno de los más fecundos que tuvo el país; durante el mismo se realizaron numerosos progresos y adelantos.

En uno de sus primeros discursos como Presidente de la Nación, Sarmiento deja en claro porqué la educación es fundamental para la democracia y para el futuro del país:

La estancia en los Estados Unidos le había aportado numerosas ideas nuevas acerca de la política, la democracia y la estructura de la sociedad.

La contribución más notable de su presidencia fue sin duda su obra educativa. No sólo creó escuelas primarias, sino que auspició nuevos métodos de enseñanza y contrató educadores europeos para instruir a los maestros; creó nuevos colegios nacionales.

Inauguró la Escuela Normal de Paraná e hizo llegar de Estados Unidos a maestras normales, que desarrollaron en el país una tarea proficua. Para Sarmiento, la educación era la base de la democracia, y había que conseguir la cultura del pueblo a cualquier precio.

Entre 1868 y 1874, los subsidios para la educación del gobierno central a las provincias se cuadruplicaron. Se fundaron hasta ochocientas instituciones educativas, lo que permitió acoger a cien mil nuevos alumnos.

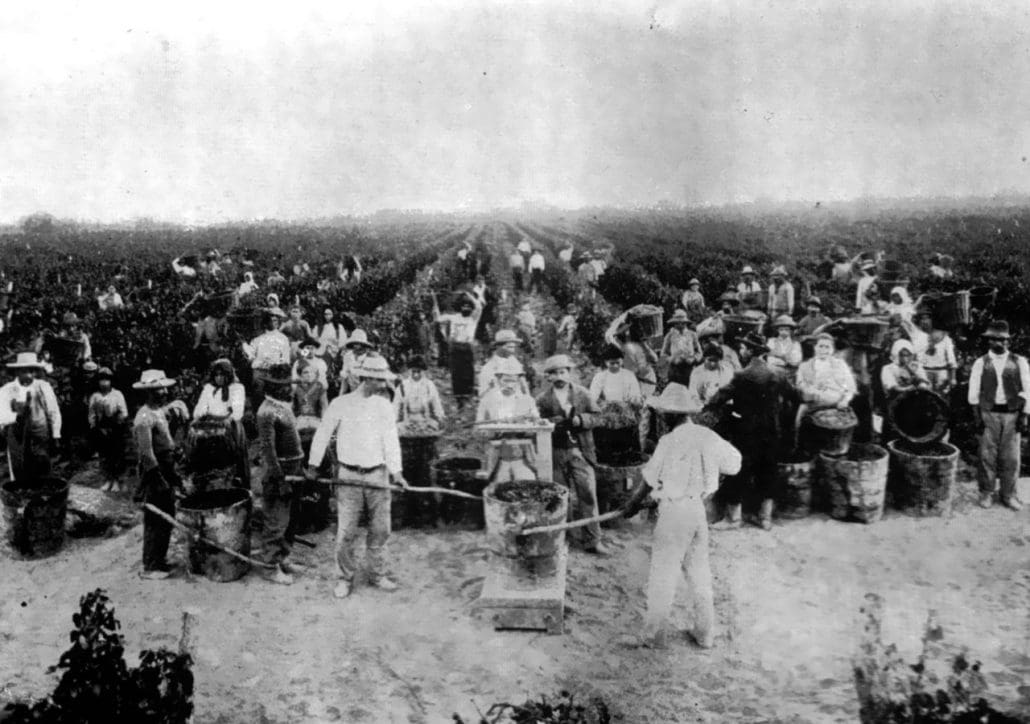

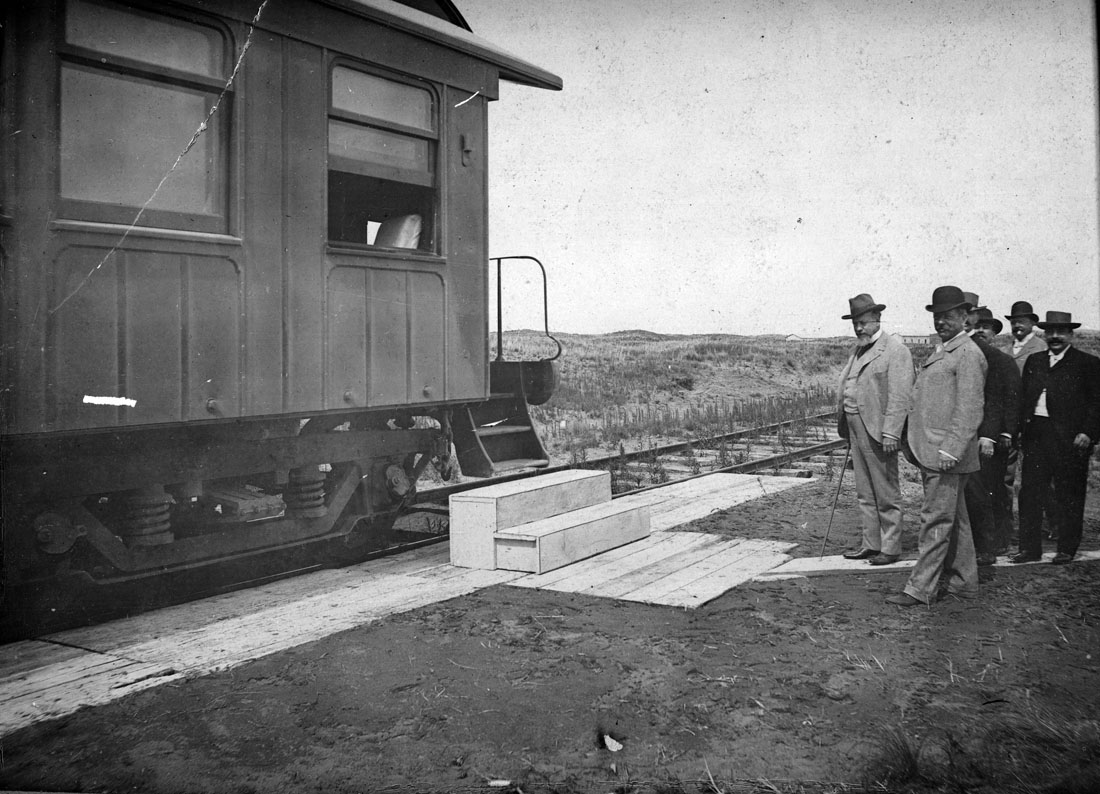

Sarmiento impulsó asimismo la modernización general del país, promoviendo las obras públicas y las infraestructuras, especialmente las destinadas al transporte (líneas férreas, navegación fluvial, tranvías urbanos) y a las comunicaciones (telégrafos y correos).

Durante su mandato tuvo un aumento importante la inmigración, con la llegada de 280.000 inmigrantes al país. Se crearon las primeras redes de aguas corrientes y cloacas de Buenos Aires, y se dispuso la creación del Cementerio de la Chacarita.

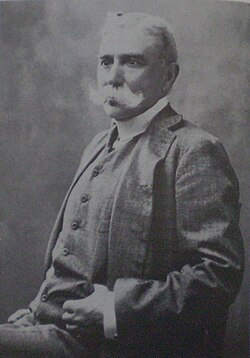

A lo largo de la presidencia de su sucesor, Nicolás Avellaneda (1874-1880), Sarmiento fue designado senador por la provincia de San Juan, director de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, ministro del Interior y de Relaciones Exteriores.

En 1880 quiso retornar a la presidencia de la Nación, por tal motivo intentó organizar una fuerza nacional junto a los jóvenes del ex Partido Republicano como Leandro Alem y Aristóbulo Del Valle pero su plan falló y Sarmiento quedaba afuera de la carrera electoral.

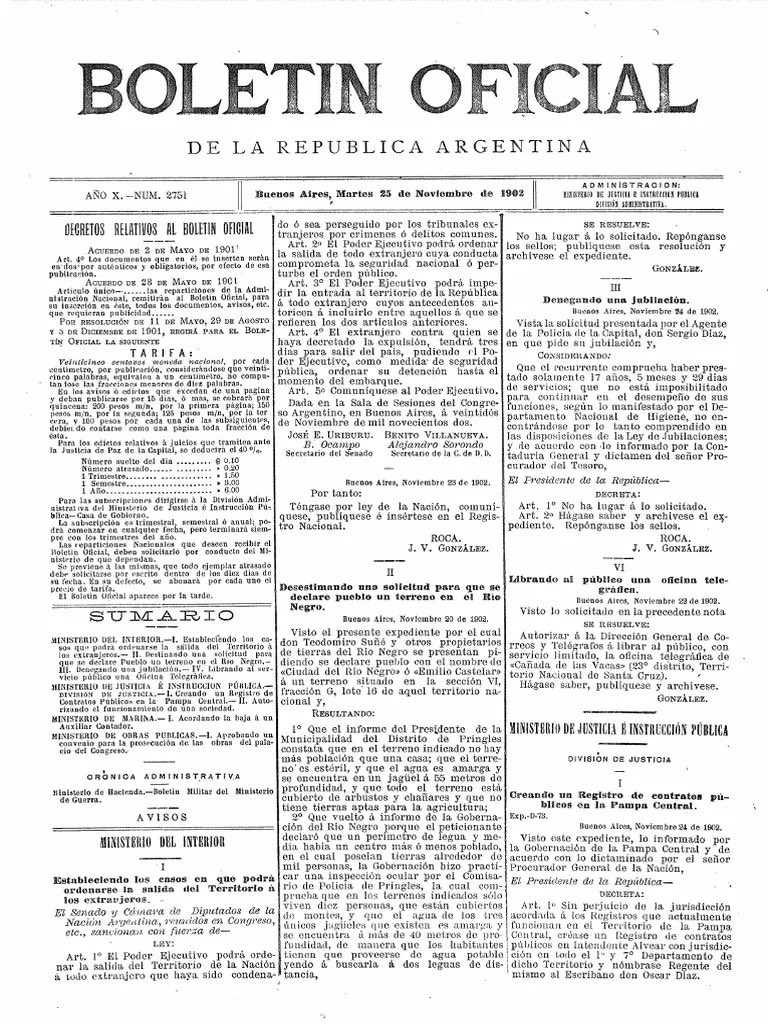

Durante el mandato de Julio Argentino Roca (1880-1886) ejerció todavía el cargo de superintendente general de Escuelas y promovió la aprobación del decreto que establecía la educación gratuita (1882).

En 1883 vio la luz una de sus obras más discutidas: Conflicto y armonías de las razas en América. Retirado posteriormente de la política, en 1888 se trasladó a Paraguay, en cuya capital falleció.

“No se renuncia a un porvenir tan inmenso, a una misión tan elevada, por un cúmulo de contradicciones y dificultades. ¡Las dificultades se vencen: las contradicciones se acaban a fuerza de contradecirlas!”.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh