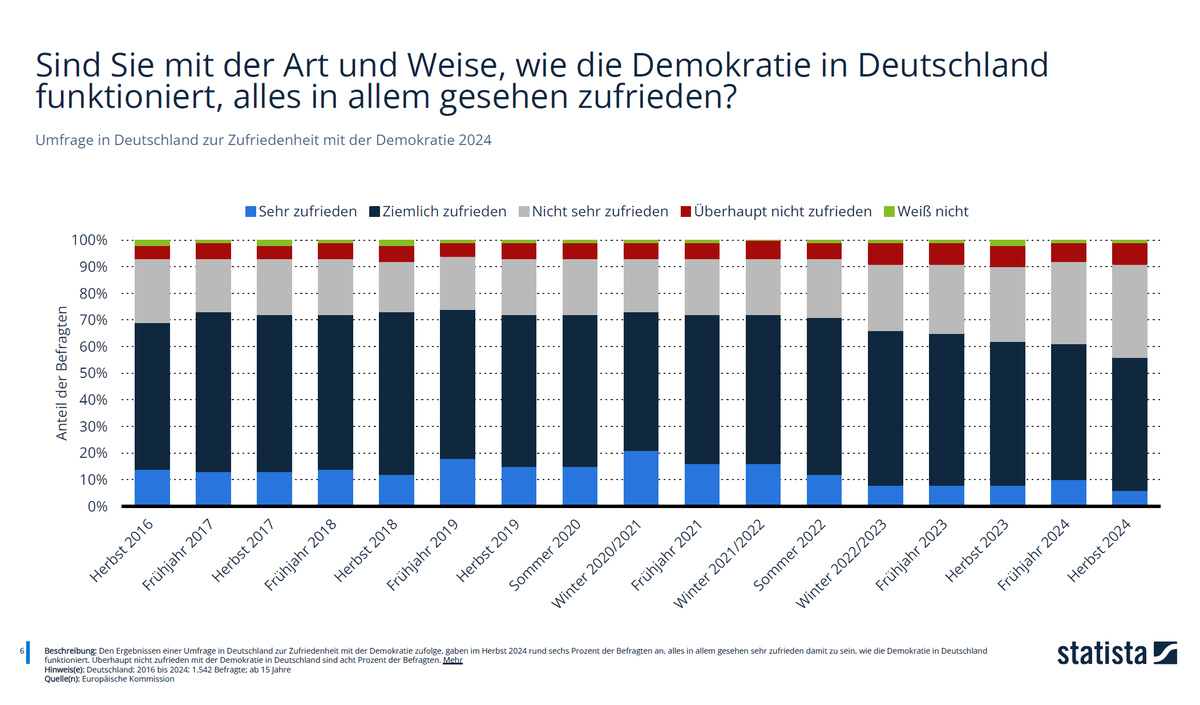

Es kam eine Anfrage: ob ich in einem lokalen Diversity-Gremium mitwirken wolle? Weil dazu gute Kenntnisse der Materie sinnvoll sind, habe ich in die Forschung geschaut: Was haben Unternehmen von Diversity? Ich muss sagen, das lief überhaupt nicht wie erwartet. Hier die Daten |1

2| Meine Kenntnisse der Thematik beschränkten sich bisher auf Beiträge wie diesen (Q1). Die verheißenen Vorteile der Vielfalt wollte ich jetzt in der Fachliteratur erkunden, spezifisch diese Frage: Wie wirkt sich Diversity auf Teamperformance aus? Macht Vielfalt ein Team besser?

3| Erster Eindruck: So eine wilde Literatur sieht man nicht jeden Tag. 10 große Meta-Studien hatte ich am Ende gelesen. Klare Resultate? Fehlanzeige. Dafür Korrelationen jeder Art, Richtung und Signifikanz, und immer neue Fragezeichen. Oder um es akademisch-höflich zu sagen (Q2):

4| Besser wird es erst, wenn man (wie im Zitat gefordert) Diversity in einzelne Aspekte aufteilt und separat betrachtet, z.B. so:

1. biodemografisch (Geschlecht, Ethnie, Alter)

2. persönlich (Persönlichkeit, Werte, Einstellungen)

3. fachlich (Berufserfahrung, Ausbildung)

1. biodemografisch (Geschlecht, Ethnie, Alter)

2. persönlich (Persönlichkeit, Werte, Einstellungen)

3. fachlich (Berufserfahrung, Ausbildung)

5| "Biodemografische" Vielfalt ist, was sich die meisten Leute landläufig unter Diversity vorstellen dürften: nach Geschlecht, Herkunft oder Generation bunt gemischte Teams. Dieser Diversity-Begriff steht auch im Fokus, wo (repräsentative) Vielfalt per Quote vorgeschlagen wird.

6| Der öffentlichen Wahrnehmung zum Trotz bringt diese Art von Diversity für die Teamperformance offenbar praktisch nichts. Meta-Studien finden entweder gar keinen Zusammenhang (Q3, Q4) oder systematische kleine, aber negative Effekte für die Qualität der Teamarbeit (Q2, Q5, Q6).

7| Einzig Q7 ergibt positive Einflüsse auf Kreativität und Zufriedenheit, die aber durch andere negative Folgen (z.B. Teamkonflikte) wieder kaputtgemacht werden. Insgesamt scheint dieses Zitat die wohlwollendste Deutung der Lage zu bieten (Q4). Kein schlagendes Verkaufsargument.

8| Nicht viel besser sieht es bei Nr. 2 aus: Vielfalt bei Persönlichkeit, Werten und Einstellungen. Q8 ergibt, dass Vielfalt dieser Art systematisch mehr Konflikte generiert und Prozesse erschwert (ähnlich auch Q7), besonders bei komplexen Aufgaben und in Teams im Topmanagement.

9| Immerhin bei der fachlichen Vielfalt (Nr. 3) zeigt sich ein potenzieller Mehrwert. Zwar gibt es auch hier Studien, die gar keine oder teils keine Zusammenhänge finden (Q2, Q3, Q4) oder negative Effekte feststellen, z.B. Konflikte (Q5). Aber positive Befunde gibt es eben auch.

10| Vor allem Vielfalt nach Funktion (berufliche Erfahrung) scheint einen positiven Effekt auf Arbeit und Erfolg im Team zu haben (Q2, Q4, Q5, Q9). Unten ein Beispiel für Ergebnisse solcher Meta-Studien, hier als Vergleich von fachlicher und biodemographischer Vielfalt (Q10).

11| Was folgt nun aus alledem? Wichtig: Solche Performance-Daten für Teams erlauben keinen Schluss über Sinn und Unsinn von Diversity insgesamt. In anderen Bereichen wird ein potenzieller Mehrwert sichtbarer, z.B. in der Korrelation von Diversity und Unternehmenserfolg (Q11).

12| Auch Diversity auf Teamebene bleibt im Rennen. Die Studien zeigen, dass sich Effekte teils nach Branche, Kultur und Aufgabe unterscheiden (Q9). Implikation: Verantwortliche sollten gut prüfen, was in ihrem Kontext funktioniert. Vgl. z.B. Q12 für den medizinischen Bereich.

13| Unter dem Strich ergibt sich aber, dass in vielen Fällen homogenere Teams eine gute Idee bleiben dürften. Einen echten Mehrwert verspricht besonders die fachliche Vielfalt. Für Diversity rein nach äußeren Merkmalen zahlt man vielleicht einen Performancepreis auf Teamebene.

14| Quellen:

Q1: tinyurl.com/mkmu8sap

Q2: doi.org/10.1177/014920…

Q3: doi.org/10.1016/S0149-…

Q4: eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/53062

Q5: doi.org/10.1177/105960…

Q6: doi.org/10.1080/095851…

Q7: doi.org/10.1057/jibs.2…

Q8: doi.org/10.1111/joms.1…

Q1: tinyurl.com/mkmu8sap

Q2: doi.org/10.1177/014920…

Q3: doi.org/10.1016/S0149-…

Q4: eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/53062

Q5: doi.org/10.1177/105960…

Q6: doi.org/10.1080/095851…

Q7: doi.org/10.1057/jibs.2…

Q8: doi.org/10.1111/joms.1…

15| Quellen (Forts.):

Q9: doi.org/10.5465/amj.20…

Q10: doi.org/10.1177/014920…

Q11: tinyurl.com/k84yk48c

Q12: doi.org/10.1016/j.jnma…

Q9: doi.org/10.5465/amj.20…

Q10: doi.org/10.1177/014920…

Q11: tinyurl.com/k84yk48c

Q12: doi.org/10.1016/j.jnma…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh