"Le leggi razziali? Applicate all'acqua di rose".

L'acqua di rose è un'essenza. Delicata.

Il fosfuro di zinco invece è un composto chimico inorganico.

Ingerito, a contatto con i succhi gastrici, produce fosfina (fosfano).

Altamente tossico.

L'acqua di rose è un'essenza. Delicata.

Il fosfuro di zinco invece è un composto chimico inorganico.

Ingerito, a contatto con i succhi gastrici, produce fosfina (fosfano).

Altamente tossico.

La conobbi nel 1913.

Era iscritta alla facoltà di Matematica dell’Università di Ferrara e poi si era trasferita a Firenze per frequentare i corsi di Zoologia e Botanica della facoltà di Medicina.

La conobbi lì e dopo una breve frequentazione ci fidanzammo.

Lei, la mia Enrica.

Era iscritta alla facoltà di Matematica dell’Università di Ferrara e poi si era trasferita a Firenze per frequentare i corsi di Zoologia e Botanica della facoltà di Medicina.

La conobbi lì e dopo una breve frequentazione ci fidanzammo.

Lei, la mia Enrica.

Era nata a Ferrara il 10 novembre 1891, ultima di quattro figli.

Ero con lei quando si laureò in Scienze naturali il 1º luglio 1914 con una tesi «Sul comportamento del condrioma nel pancreas e nelle ghiandole salivari del riccio durante il letargo invernale e l’attività estiva».

Ero con lei quando si laureò in Scienze naturali il 1º luglio 1914 con una tesi «Sul comportamento del condrioma nel pancreas e nelle ghiandole salivari del riccio durante il letargo invernale e l’attività estiva».

Col massimo dei voti. E non avevo dubbi, visto che prima di laurearsi era già stata assunta come assistente presso il gabinetto di Zoologia e Anatomia dell’Università di Firenze.

Quando nel 1924 le venne conferito il diploma di abilitazione alla docenza, io non stavo più con lei.

Quando nel 1924 le venne conferito il diploma di abilitazione alla docenza, io non stavo più con lei.

Ci eravamo separati nel 1915, ma non per colpa mia. Mi ero laureato anch’io nel 1914 a Firenze e avevo partecipato, come geologo e geografo, alla spedizione in Terra del Fuoco organizzata da Alberto Maria de Agostini.

Mi chiamo Giovanni Battista De Gasperi.

Che accadde dopo?

Mi chiamo Giovanni Battista De Gasperi.

Che accadde dopo?

Io ero di Udine, e dopo la laurea ero stato nominato docente nel gabinetto di Geologia e Geografia fisica dell’Istituto di Studi Superiori e di Perfezionamento di Firenze.

Con Enrica passammo giorni stupendi incontrando geologi, naturalisti, antropologi.

Con Enrica passammo giorni stupendi incontrando geologi, naturalisti, antropologi.

Ma ero anche ufficiale degli Alpini e la guerra mi chiamò al fronte.

Ricordo che le scrissi una lettera: «È brutta la guerra, ma insieme a tante brutalità… fa emergere anche bei sentimenti».

Nel maggio del 1916 capii il significato di “inutile strage”.

Ricordo che le scrissi una lettera: «È brutta la guerra, ma insieme a tante brutalità… fa emergere anche bei sentimenti».

Nel maggio del 1916 capii il significato di “inutile strage”.

Lei non venne al mio funerale e a nessuna delle commemorazioni in mio onore.

Ma aveva bisogno di alleviare il proprio dolore.

Per questo si arruolò come crocerossina negli ospedali da campo.

Per concentrarsi sul dolore altrui, quello degli uomini mutilati.

Ma aveva bisogno di alleviare il proprio dolore.

Per questo si arruolò come crocerossina negli ospedali da campo.

Per concentrarsi sul dolore altrui, quello degli uomini mutilati.

Era molto colta.

Pensate, pubblicava in inglese e conosceva sia il francese che il tedesco, collaborando con il Museo Giacomo Doria di Genova, l’Enciclopedia italiana Treccani e l’Università di Berlino.

La scienza era per lei, profondamente antifascista, l’antidoto al regime.

Pensate, pubblicava in inglese e conosceva sia il francese che il tedesco, collaborando con il Museo Giacomo Doria di Genova, l’Enciclopedia italiana Treccani e l’Università di Berlino.

La scienza era per lei, profondamente antifascista, l’antidoto al regime.

Nel dicembre del 1932 Enrica lasciò il proprio ruolo di assistente per “cattive condizioni di salute”.

Non era vero.

Il suo posto era ambito dal conte Lodovico Di Caporiacco, fascista convinto della prima ora.

In realtà fu costretta ad andarsene.

Non era vero.

Il suo posto era ambito dal conte Lodovico Di Caporiacco, fascista convinto della prima ora.

In realtà fu costretta ad andarsene.

Fece altri lavori fino al 1937, quando la chiamarono come direttrice dell’Istituto di Entomologia agraria.

Di mattina insegnava al liceo ginnasio “Galileo Galilei”, come docente di scienze naturali.

Margherita Hack fu una delle sue allieve.

Di mattina insegnava al liceo ginnasio “Galileo Galilei”, come docente di scienze naturali.

Margherita Hack fu una delle sue allieve.

E poi le leggi razziali.

E “la morte civile”, perché la mia Enrica era ebrea.

In un attimo dichiarata «decaduta dall’abilitazione di libera docenza», cacciata dall’università di Pisa, dal liceo fiorentino, persino dalla Società entomologica. Basta ricerca, basta insegnamento.

E “la morte civile”, perché la mia Enrica era ebrea.

In un attimo dichiarata «decaduta dall’abilitazione di libera docenza», cacciata dall’università di Pisa, dal liceo fiorentino, persino dalla Società entomologica. Basta ricerca, basta insegnamento.

Nella comunità ebraica di Firenze alcuni insegnanti, tra cui Enrica, decisero di tenere in piedi la scuola media ebraica.

E poi arrivò la guerra, vissuta tra Firenze e Gallo Bolognese. Enrica poteva fuggire in Svizzera, sapete? Ma non lo fece. Per non abbandonare i suoi studenti

E poi arrivò la guerra, vissuta tra Firenze e Gallo Bolognese. Enrica poteva fuggire in Svizzera, sapete? Ma non lo fece. Per non abbandonare i suoi studenti

E così, dopo l’8 settembre 1943, bussarono alla sua porta.

Dimenticata dagli ambienti che aveva frequentato, dimenticata dalle scuole, dagli atenei, dalle associazioni per la ricerca, arrestata e trasferita nell’ex convento di Santa Verdiana, diventato un carcere.

Dimenticata dagli ambienti che aveva frequentato, dimenticata dalle scuole, dagli atenei, dalle associazioni per la ricerca, arrestata e trasferita nell’ex convento di Santa Verdiana, diventato un carcere.

Lei lo sapeva quello che le sarebbe accaduto.

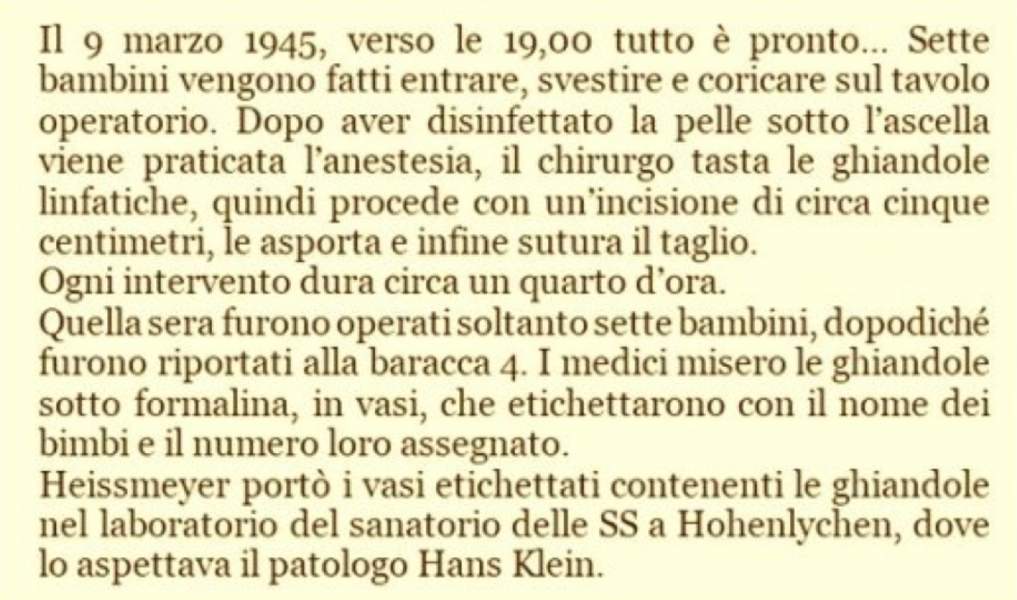

Tempo qualche giorno e l’avrebbero caricata su un treno, ammassata come carne al macello con destinazione Auschwitz.

Per questo aveva portato con sé qualcosa che l’avrebbe “salvata” da quel destino atroce.

Tempo qualche giorno e l’avrebbero caricata su un treno, ammassata come carne al macello con destinazione Auschwitz.

Per questo aveva portato con sé qualcosa che l’avrebbe “salvata” da quel destino atroce.

Una fiala di fosfuro di zinco, usato per uccidere i topi. Non so perché la mia Enrica ingerì, il 18 gennaio 1944, proprio quel veleno.

Non lo so. Sinceramente, non lo so.

Furono due giorni di agonia tra atroci tormenti, prima di morire il 20 gennaio 1944.

Non lo so. Sinceramente, non lo so.

Furono due giorni di agonia tra atroci tormenti, prima di morire il 20 gennaio 1944.

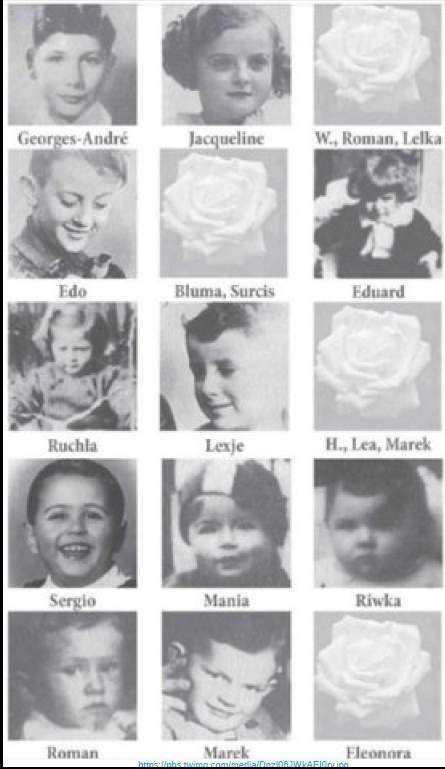

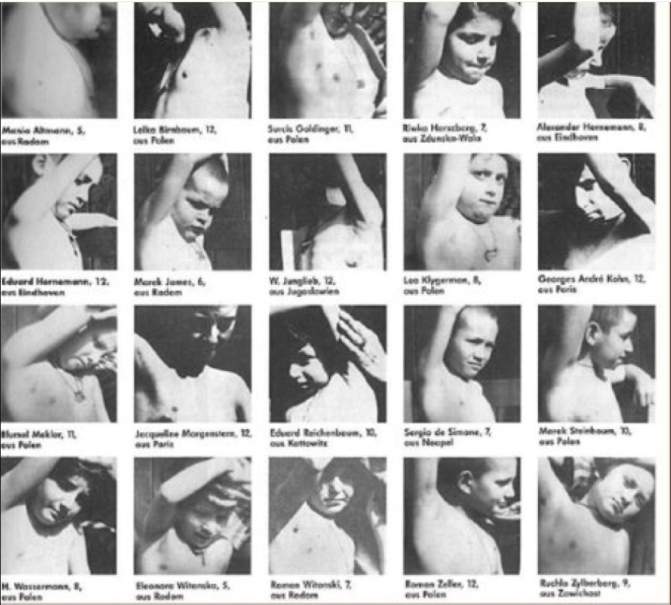

Enrica Calabresi, scienziata di grande talento, non fu deportata e quindi è rimasta esclusa da tutti gli elenchi delle vittime e da qualsiasi libro della memoria.

«Noi siamo ciò che sappiamo di noi stessi, delle strade che calpestiamo, della terra in cui viviamo».

«Noi siamo ciò che sappiamo di noi stessi, delle strade che calpestiamo, della terra in cui viviamo».

21 novembre 2019.

La Città di Roma cancella dalla sua toponomastica i nomi di due firmatari del Manifesto della razza, a cui erano precedentemente intitolate tre strade.

Una di queste strade è stata proprio intitolata a Enrica Calabresi.

La Città di Roma cancella dalla sua toponomastica i nomi di due firmatari del Manifesto della razza, a cui erano precedentemente intitolate tre strade.

Una di queste strade è stata proprio intitolata a Enrica Calabresi.

Una settimana dopo.

"All'acqua di rose"

“Finiremo tutti colpevoli per non aver capito che i mali grandi e irrimediabili dipendono dall’indulgenza verso i mali ancora piccoli e rimediabili”. (Vittorio Foa)

"All'acqua di rose"

“Finiremo tutti colpevoli per non aver capito che i mali grandi e irrimediabili dipendono dall’indulgenza verso i mali ancora piccoli e rimediabili”. (Vittorio Foa)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh