AKU MENYEBUTNYA "BADUT"

Cerita dari salah satu pembaca di Twitter mengenai sosok yang ia temui saat ia kecil...

@bacahorror

@bagihorror

@qwertyping

@Wakhidnurrokhim

@ceritaht

@IDN_Horor

@chillbanana313

@RamaAtmaja_HCR

@chow_mas

@balakarsa

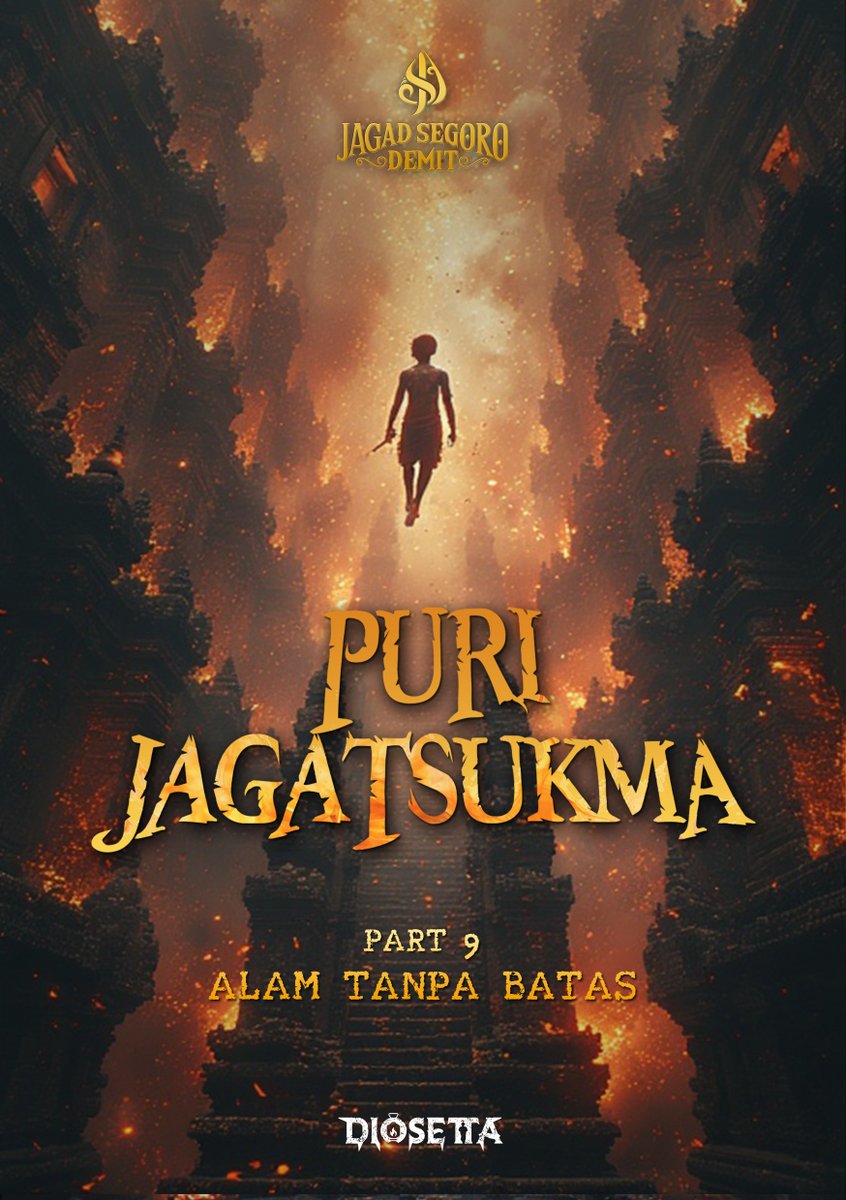

#diosetta

Cerita dari salah satu pembaca di Twitter mengenai sosok yang ia temui saat ia kecil...

@bacahorror

@bagihorror

@qwertyping

@Wakhidnurrokhim

@ceritaht

@IDN_Horor

@chillbanana313

@RamaAtmaja_HCR

@chow_mas

@balakarsa

#diosetta

“'Perkenalkan , Namaku Vira anak tertua dari empat bersaudara.. eh, bukan… maksudnya dari empat bersaudari, karena ketiga adiku juga kebetulan perempuan semua.

Aku hidup sebagai perempuan biasa pada umumnya , mungkin tidak ada hal yang terlalu istimewa yang akan kalian temui padaku, Namun aku memiliki sebuah cerita yang jarang sekali kuceritakan pada orang lain.

Sebuah cerita tentang aku dan “mereka” yang mewarnai masa kecilku….’

Sebuah cerita tentang aku dan “mereka” yang mewarnai masa kecilku….’

...

Kisah pertama : Aku Menyebutnya "Badut"

“Apa? Salahku?? Kamu itu yang ga becus jadi Istri! Aku kerja mati-matian kamu perlakukan kayak begini?”

Terdengar suara bapak yang tak berhenti memaki Ibu.

“Apa? Salahku?? Kamu itu yang ga becus jadi Istri! Aku kerja mati-matian kamu perlakukan kayak begini?”

Terdengar suara bapak yang tak berhenti memaki Ibu.

Tak berhenti sampai di situ, sumpah serapah dan makian terus keluar dari mulut mereka berdua yang membuatku yang masih berumur empat tahun tidak berhenti menangis.

“Lihat si vira nangisnya malah makin kenceng bikin aku tambah pusing! Diam kamu vira! Pergi sana daripada kamu aku pukul"”

Teriak Ibu yang masih terbakar emosi.

Teriak Ibu yang masih terbakar emosi.

Entah apa yang menyebabkan mereka berdua bertengkar, yang aku ingat saat itu beberapa kali pukulan dari ibu mendarat di tubuhku yang tak mau berhenti menangis saat melihat pertengkaran itu.

“Udah cukup! Ini masalah kita.. jangan bawa-bawa Vira” Ucap Bapak yang tak tega melihatku semakin menjadi pelampiasan masalah mereka.

“Berisik! Kalau aja Bocah ini gak ada, mungkin sudah jauh-jauh hari aku minta cerai sama kamu" Ucapan Ibu terdengar menyakiti perasaanku.

“Berisik! Kalau aja Bocah ini gak ada, mungkin sudah jauh-jauh hari aku minta cerai sama kamu" Ucapan Ibu terdengar menyakiti perasaanku.

“Kamu hati-hati kalau ngomong! Kalau kamu mau kita berpisah, akan aku penuhi" lawan bapak pada ibu, esok harinya bapak mengajakku pergi ke rumah nenek.

Jangan tanya seperti apa perasaanku saat itu.

Jangan tanya seperti apa perasaanku saat itu.

Seorang anak berumur empat tahun jelas masih sangat kecil untuk memahami maksud mereka dan harus menjadi pelampiasan dari pertengkaran itu.

Bapak dan ibu memang tidak tinggal bersama. Bapak bekerja merantau ke luar pulau di Medan Sumatra Utara, dan ibu di Jakarta.

Aku?

Bapak dan ibu memang tidak tinggal bersama. Bapak bekerja merantau ke luar pulau di Medan Sumatra Utara, dan ibu di Jakarta.

Aku?

Aku tinggal bersama Neneku di kampung halamanku di Jawa Barat. Namun kali ini mereka sedang pulang kampung ke rumah, jadi aku meninggalkan rumah nenek dan tinggal bersama mereka selama mereka ada di sini.

Sayangnya, setiap mereka pulang, pertengkaran selalu terjadi diantara mereka berdua dan aku yang selalu menjadi pelampiasan atas kekesalan mereka.

Mungkin hal inilah yang membuatku jadi anak kesayangan nenek.

…

Mungkin hal inilah yang membuatku jadi anak kesayangan nenek.

…

...

Setelah pertengkaran itu Bapak dan Ibu pergi entah kemana dan aku hanya mengurung diri di kamar sambil menangis.

Setelah pertengkaran itu Bapak dan Ibu pergi entah kemana dan aku hanya mengurung diri di kamar sambil menangis.

Entah bagaimana aku menggambarkan perasaanku saat itu hingga aku hanya bisa menangis di rumah yang sebenarnya jarang ditinggali bila kedua orang tuaku tidak pulang.

…

…

“Ulah nangis…” (Jangan nangis)

…

…

“Ulah nangis…” (Jangan nangis)

Tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi yang tidak jauh dari kamarku tempatku berada saat ini.

Jangan berfikir kamar mandiku saat itu sebagus kamar mandi saat ini.

Jangan berfikir kamar mandiku saat itu sebagus kamar mandi saat ini.

Saat itu keluargaku masih menggunakan sumur timba walaupun sudah menggunakan pompa air untuk mengalirkan airnya.

“Kadieu….” (Ke sini)

Suara itu terdengar lagi, seolah memang menanggapi tangisanku.

“Kadieu….” (Ke sini)

Suara itu terdengar lagi, seolah memang menanggapi tangisanku.

Aku yang penasaran segera melap air mataku dan mencari asal suara itu hingga menemukan sesosok makhluk tepat di tempat suara itu berasal.

Aku yang masih kecil saat itu sulit untuk menggambarkan makhluk apa yang ada di sana.

Aku yang masih kecil saat itu sulit untuk menggambarkan makhluk apa yang ada di sana.

Terlihat makhluk itu duduk tepat di lubang sumur timba dengan wajah yang terlihat tersenyum mengerikan.

Yang kuingat saat itu mulut dan sekitar bibirnya terlihat berwarna merah dengan kulit yang berwarna putih pucat.

Yang kuingat saat itu mulut dan sekitar bibirnya terlihat berwarna merah dengan kulit yang berwarna putih pucat.

Entah dari mana asal warna merah yang menghiasi bibir dan sebagian wajahnya.

Aku berfikir.. dengan penampilan seperti itu mungkin saja makhluk ini adalah sesuatu yang dinamakan “Badut”

…

“Eleuh… pinter pisan budak ieu” (pintar sekali anak ini)

Aku berfikir.. dengan penampilan seperti itu mungkin saja makhluk ini adalah sesuatu yang dinamakan “Badut”

…

“Eleuh… pinter pisan budak ieu” (pintar sekali anak ini)

Makhluk yang kukira sebagai “Badut” itu mencoba memanggilku untuk mendekat ke arahnya untuk bermain bersamanya.

Tentu saja, walau masih kecil aku sudah bisa membedakan sesuatu yang terlihat aneh di hadapanku.

Aku kembali mundur dan menjauh dari makhluk itu.

Tentu saja, walau masih kecil aku sudah bisa membedakan sesuatu yang terlihat aneh di hadapanku.

Aku kembali mundur dan menjauh dari makhluk itu.

“Kadieu … “ (kesini)

Kali ini tidak hanya memanggil, makhluk itu menunjukan uang lima ribu rupiah dan menawarkanya kepadaku.

Kali ini tidak hanya memanggil, makhluk itu menunjukan uang lima ribu rupiah dan menawarkanya kepadaku.

Pada saat itu, uang lima ribu sangat besar untuk anak seumuranku sehingga rasa inginku akan uang yang “Badut” itu tawarkan mampu mengalahkan rasa takutku.

"Tah ieu acis kanggo jajan" (nah ini uang buat kamu jajan)

"Tah ieu acis kanggo jajan" (nah ini uang buat kamu jajan)

Ucapnya yang menyambut kedatanganku yang mengambil uang pemberian darinya. Itu adalah ucapan terakhir yang kudengar sebelum akhirnya kehilangan kesadaran.

.....

.....

Narasumber :

Entah, aku tidak dapat mengingat apa yang terjadi.

Setelah selembar uang lima ribu itu kuterima , aku kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di rumah Nenek Amah, tetanggaku yang tinggal di sebelah rumah.

Setelah selembar uang lima ribu itu kuterima , aku kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di rumah Nenek Amah, tetanggaku yang tinggal di sebelah rumah.

“Duh Vira… Kamu ga papa? “ Tanya Nenek Amah yang menolongku dan sudah meminta pertolongan warga lain untuk memanggil kedua orang tuaku dan orang yang mungkin mengerti kejadian ini.

“Vira kenapa nek?” Tanyaku yang masih bingung, namun tak lama setelahnya muncul seorang warga desa yang memang dikenal sering menangani kejadian ghaib.

Ia memberikanku segelas air putih yang sudah dibacakan doa olehnya.

Ia memberikanku segelas air putih yang sudah dibacakan doa olehnya.

Aku meminum air itu dan perlahan ingatanku sebelum kehilangan kesadaran mulai muncul satu persatu.

“Dek Vira… kamu sudah tidak apa-apa?” Tanya orang itu.

Aku mengangguk setelah benar-benar merasakan tubuhku yang jauh lebih baik dari sebelum meminum air itu.

“Dek Vira… kamu sudah tidak apa-apa?” Tanya orang itu.

Aku mengangguk setelah benar-benar merasakan tubuhku yang jauh lebih baik dari sebelum meminum air itu.

“Vira kenapa… kok sampai bisa gelantungan di Sumur itu?” Tanya Nenek Amah.

Aku mencoba menceritakan semua hal yang ku ingat.

Aku mencoba menceritakan semua hal yang ku ingat.

“Tadi di sana ada yang ngajak Vira main…” Jawabku dengan polos, namun kali ini saat aku merinding saat mengingat wujud makhluk yang mengajak aku bermain saat itu.

“Vira kenal sama yang ngajak main?” Tanya Nenek Amah lagi.

“Nggak.. Vira ga kenal” Jawabku lagi.

“Vira kenal sama yang ngajak main?” Tanya Nenek Amah lagi.

“Nggak.. Vira ga kenal” Jawabku lagi.

“Kalo ga kenal kenapa Vira mau diajak main?” Nenek Amah mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi.

“Tadi Vira dikasi uang lima ribu” Jawabku.

Nenek Amah menghela nafas, ia memintaku menunjukan uang yang diberikan oleh makhluk itu.

“Tadi Vira dikasi uang lima ribu” Jawabku.

Nenek Amah menghela nafas, ia memintaku menunjukan uang yang diberikan oleh makhluk itu.

Namun benar-benar aneh, saat aku mengeluarkan uangnya dari kantongku uang itu berubah menjadi dua lembar daun berwarna cokelat… ya, berwarna cokelat..

Nenek Amah menghela nafas, Sepertinya Nenek Amah dan beberapa warga yang berada di tempat itu sudah tidak ragu lagi mengenai kejadian yang kualami.

“Ya sudah… Vira Istirahat dulu saja.

“Ya sudah… Vira Istirahat dulu saja.

Tapi memangnya yang ngajak main Vira itu makhluk seperti apa sih?” Tanya seseorang yang tadi membacakan doa pada air putih yang kuminum.

Sekali lagi aku mengingat apa yang kulihat tadi sebelum kehilangan kesadaran. Yang kuingat saat itu mulut dan sekitar bibir makhluk yang kulihat terlihat berwarna merah dengan kulit yang berwarna putih pucat.

“Yang ngajak Vira main tadi…. Badut”

---ooo---

---ooo---

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh