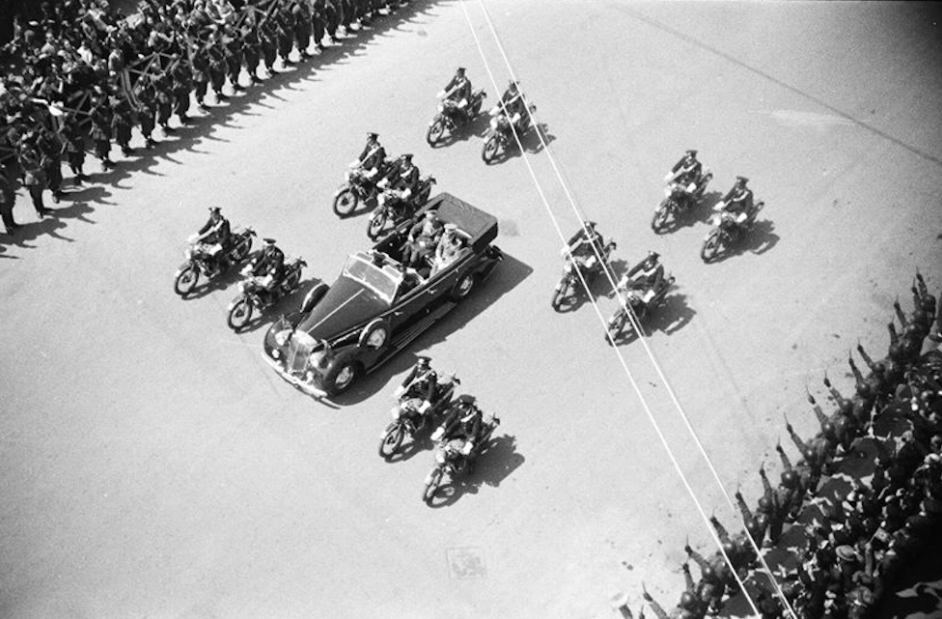

Me lo ricordo bene quel 5 maggio 1938.

Era una bella giornata di sole.

Ai lati di Via Caracciolo, sul lungomare, c’era un sacco di gente in attesa del suo passaggio.

Ad un tratto l’auto scoperta avanzò tra le due ali di folla e lui, il Fuhrer, si alzò in piedi.

Era una bella giornata di sole.

Ai lati di Via Caracciolo, sul lungomare, c’era un sacco di gente in attesa del suo passaggio.

Ad un tratto l’auto scoperta avanzò tra le due ali di folla e lui, il Fuhrer, si alzò in piedi.

Ricordo ancor meglio la voce di uno sconosciuto che ruppe il silenzio della cerimonia, quando Hitler tese il braccio nel classico saluto nazista.

“Sta verenn’ si for’ chiove” (sta controllando se fuori piove)”.

E la gente scoppiò in una fragorosa risata.

“Sta verenn’ si for’ chiove” (sta controllando se fuori piove)”.

E la gente scoppiò in una fragorosa risata.

Perché noi napoletani, in quanto a ironia e capacità di non prenderci troppo sul serio, non ci batte nessuno. Non solo.

Ditemi voi dove Mussolini, definito ‘nu pagliaccio“ dal Vate, poteva farsi fotografare con una rosa in bocca, se non davanti al mare di Napoli.

Ditemi voi dove Mussolini, definito ‘nu pagliaccio“ dal Vate, poteva farsi fotografare con una rosa in bocca, se non davanti al mare di Napoli.

Era il 1938, e tra poco Mussolini, “lo scimunito”, ci avrebbe portato in una guerra infame.

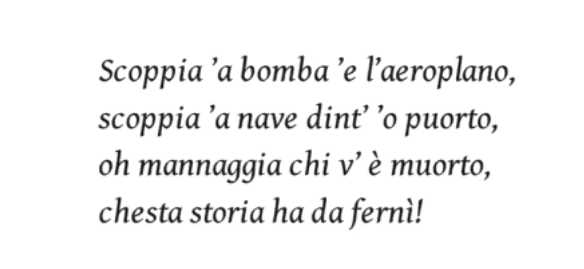

E noi, a ogni disgrazia una canzone.

Come il 28 marzo del 1943 quando la Caterina Costa, una nave carica di armamenti bellici, saltò in aria nel Porto di Napoli.

E noi, a ogni disgrazia una canzone.

Come il 28 marzo del 1943 quando la Caterina Costa, una nave carica di armamenti bellici, saltò in aria nel Porto di Napoli.

Seicento i morti. Tremila i feriti.

E il nostro grido di rabbia sfociato sul ritornello di "Napule ca se ne va".

Dopo pochi mesi, “chesta storia ha fa fernì!”, divenne realtà.

E il nostro grido di rabbia sfociato sul ritornello di "Napule ca se ne va".

Dopo pochi mesi, “chesta storia ha fa fernì!”, divenne realtà.

Tutto ebbe inizio il 27 settembre 1943. Aveva piovuto fino all’alba, poi era tornato il sereno. Alcuni giovani napoletani, rifugiatisi nel cascinale del Pagliarone per sfuggire alle retate ormai quotidiane dei tedeschi, uscirono all’aperto. Fu allora che le videro in lontananza.

Decine di navi stavano avanzando nel braccio di mare davanti a Napoli.

“Gli americani, gli americani!!!”.

E via di porta in porta, di strada in strada l’urlo di liberazione. Potevano aspettare lo sbarco?

Attendere gli americani?

Mai.

“Gli americani, gli americani!!!”.

E via di porta in porta, di strada in strada l’urlo di liberazione. Potevano aspettare lo sbarco?

Attendere gli americani?

Mai.

A Napoli la Resistenza era già cominciata giorni prima, subito dopo l'armistizio.

Con alcune manifestazioni studentesche già il 1º settembre in piazza del Plebiscito e le prime assemblee nel Liceo Classico «Sannazaro» al Vomero. Poi, subito dopo, le prime azioni armate.

Con alcune manifestazioni studentesche già il 1º settembre in piazza del Plebiscito e le prime assemblee nel Liceo Classico «Sannazaro» al Vomero. Poi, subito dopo, le prime azioni armate.

I primi scontri il 9 settembre, al Palazzo dei Telefoni. Poi il 10 settembre tra piazza del Plebiscito e i giardini del Molosiglio. E poi l'11 settembre alla Riviera di Chiaia. E il 12, con l’eccidio a piazza Bovio e la fucilazione di Andrea Mansi, per anni il “Marinaio ignoto”.

A Napoli i soldati italiani erano allo sbando per mancanza di ordini dai comandi militari. Con oltre 20.000 tedeschi in giro, la fuga in abiti borghesi dei generali Riccardo Pentimalli ed Ettore Deltetto non aveva certo aiutato. Era stato il caos. Ma ora eccole le navi americane.

Ma i napoletani vogliono consegnare una città già liberata.

Anche perché le navi sono ferme, bloccate dalle mine.

La prima fucilata contro i tedeschi venne sparata al Vomero in Via Belvedere (dal Vomero verrà sparata anche l’ultima).

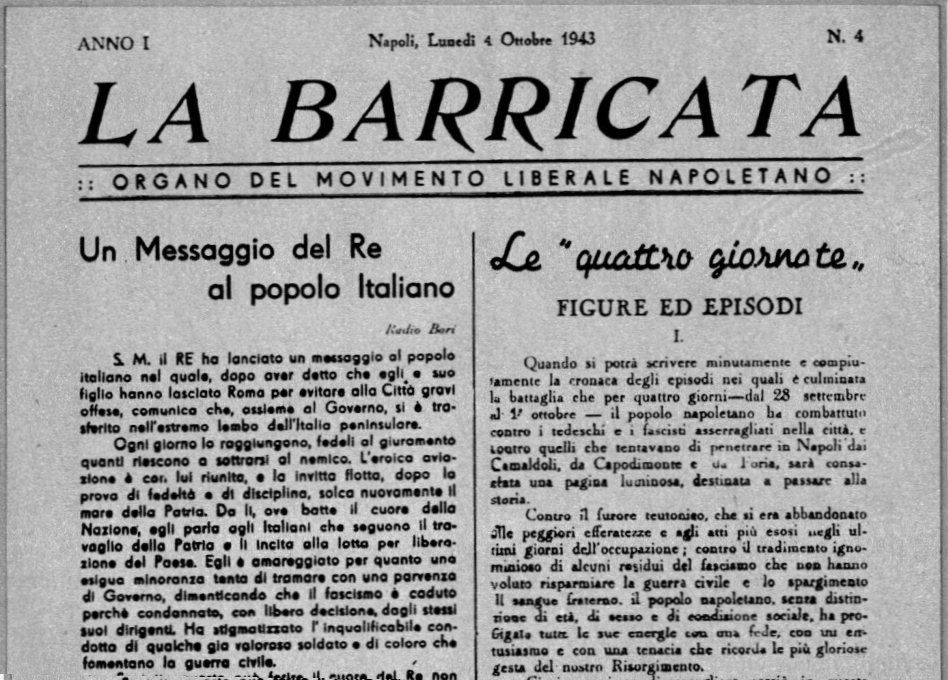

E’ l’inizio delle Quattro Giornate.

Anche perché le navi sono ferme, bloccate dalle mine.

La prima fucilata contro i tedeschi venne sparata al Vomero in Via Belvedere (dal Vomero verrà sparata anche l’ultima).

E’ l’inizio delle Quattro Giornate.

Al Vomero vecchio erano stati una ventina di uomini, armati alla bell'e meglio, a insorgere.

Alla loro guida un popolano noto come “O baccalaiuolo”, (venditore di merluzzo secco).

Furono due tedeschi in sella ad una moto i primi a cadere.

Alla loro guida un popolano noto come “O baccalaiuolo”, (venditore di merluzzo secco).

Furono due tedeschi in sella ad una moto i primi a cadere.

Poi altri spari. Prima in Via Cimarosa, poi in Via Scarlatti e in Piazza Vanvitelli.

Lo scopo? Attaccare i tedeschi per prendere loro le armi.

Le voci di insurezione arrivarono al comando tedesco, dislocato nel campo sportivo del Littorio usato come campo di concentramento.

Lo scopo? Attaccare i tedeschi per prendere loro le armi.

Le voci di insurezione arrivarono al comando tedesco, dislocato nel campo sportivo del Littorio usato come campo di concentramento.

Un rastrellamento punitivo fu la prima risposta del maggiore Sakau.

“I napoletani la devono smettere di spararci addosso”. E così i tedeschi iniziarono a sparare a casaccio contro i palazzi.

Furono sei le prime vittime civili.

Anche un ragazzo, il cui nome rimarrà sconosciuto.

“I napoletani la devono smettere di spararci addosso”. E così i tedeschi iniziarono a sparare a casaccio contro i palazzi.

Furono sei le prime vittime civili.

Anche un ragazzo, il cui nome rimarrà sconosciuto.

Poi ci fu un vero e proprio rastrellamento.

Uno dei tanti. Ma la Resistenza vuole combattere.

A organizzarla, al Liceo Sannazaro, saranno il professore Antonino Tarsia in Curia e il pittore Eduardo Pansini.

Al comando. il capitano Vincenzo Stimolo, detto “Enzo”.

Uno dei tanti. Ma la Resistenza vuole combattere.

A organizzarla, al Liceo Sannazaro, saranno il professore Antonino Tarsia in Curia e il pittore Eduardo Pansini.

Al comando. il capitano Vincenzo Stimolo, detto “Enzo”.

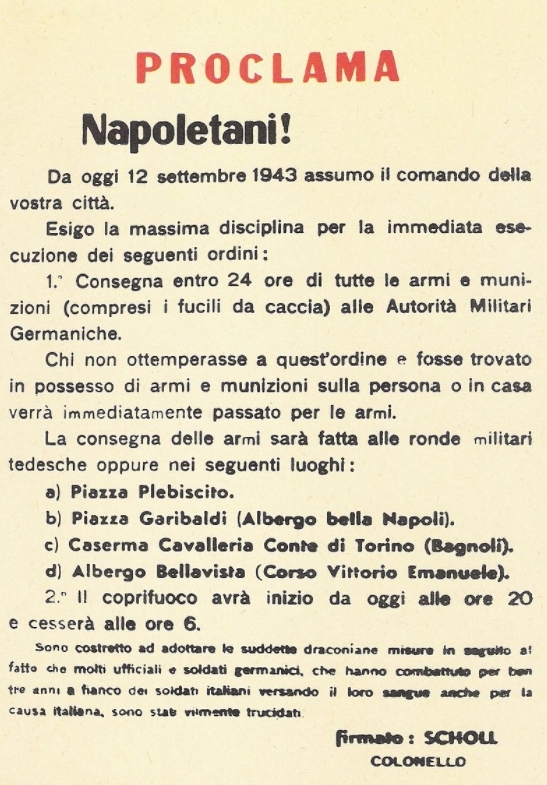

E’ questo gruppo che intima ai tedeschi di liberare i prigionieri. Il temuto comandate Walter Scholl si trova all’Hotel Parco.

Lui a dare l’ordine di consegnare tutte le armi, il copri-fuoco, la distruzione delle fabbriche, e la chiamata al servizio obbligatorio per certe classi

Lui a dare l’ordine di consegnare tutte le armi, il copri-fuoco, la distruzione delle fabbriche, e la chiamata al servizio obbligatorio per certe classi

Scholl, rendendosi conto di non poter difendere il Vomero, decise di ripiegare.

Dopo aver liberato gli ostaggi.

Niente male per i patrioti napoletani in così poco tempo.

Ma altre forze tedesche sono attestate nella Conca di Agnano.

Dopo aver liberato gli ostaggi.

Niente male per i patrioti napoletani in così poco tempo.

Ma altre forze tedesche sono attestate nella Conca di Agnano.

Per quello i partigiani hanno organizzato un posto di guardia sulla strada della Pigna.

Dentro ci sono cinque patrioti.

Il tenente Giovanni Abbate, il soldato Celestino Sardu, il marinaio Mario Sepe, il vigile del fuoco Francesco Pintore e il civile Bruno Bonfiglio.

Dentro ci sono cinque patrioti.

Il tenente Giovanni Abbate, il soldato Celestino Sardu, il marinaio Mario Sepe, il vigile del fuoco Francesco Pintore e il civile Bruno Bonfiglio.

Sono loro a sentire per primi quel ronzio di motori. Dall’ultima curva apparve una colonna motorizzata composta da dodici autoblinde, un cannone anticarro e un carro armato.

Davanti, un’auto e una motocicletta.

Uno scontro impari.

Davanti, un’auto e una motocicletta.

Uno scontro impari.

Con una sola mitragliatrice rubata ai tedeschi, quattro moschetti e otto bombe a mano, quei pochi uomini riuscirono a bloccare i tedeschi.

La città è in ginocchio per i bombardamenti, ma la rabbia dei napoletani cresce sempre di più.

In tutta la città sorgono barricate.

La città è in ginocchio per i bombardamenti, ma la rabbia dei napoletani cresce sempre di più.

In tutta la città sorgono barricate.

La reazione è tremenda e molti giovani napoletani cadono sotto il fuoco tedesco.

Tra questi lo studente Adolfo Pansini, vent’anni, figlio del pittore.

Arrivano i rinforzi e i tedeschi si ritirano portando con loro alcuni prigionieri.

Verranno fucilati poco dopo.

Tra questi lo studente Adolfo Pansini, vent’anni, figlio del pittore.

Arrivano i rinforzi e i tedeschi si ritirano portando con loro alcuni prigionieri.

Verranno fucilati poco dopo.

Ormai la rivolta dilaga.

A Capodimonte, al Vasto, a Foria e a Chiaia. Nella zona del Museo la battaglia più dura. Sono gli scugnizzi a portare ai partigiani le armi rubate ai tedeschi. Al Materdei e in difesa del Ponte della Sanità, c’è lei, l’operaia Maddalena Cerasuolo. Armata

A Capodimonte, al Vasto, a Foria e a Chiaia. Nella zona del Museo la battaglia più dura. Sono gli scugnizzi a portare ai partigiani le armi rubate ai tedeschi. Al Materdei e in difesa del Ponte della Sanità, c’è lei, l’operaia Maddalena Cerasuolo. Armata

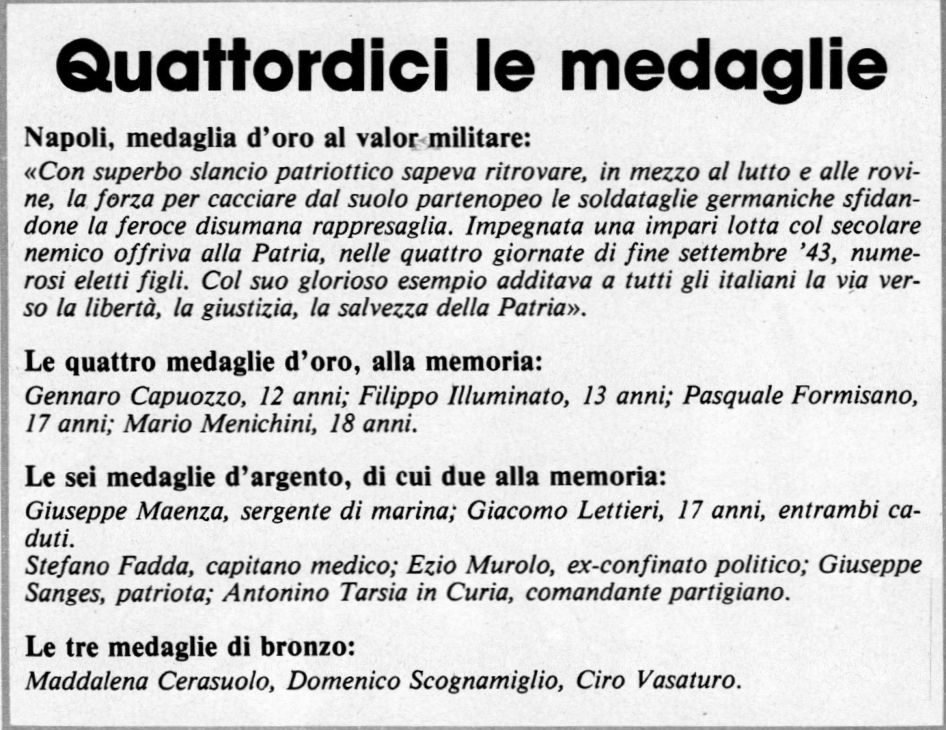

Dopo 4 giorni di combattimenti verrà consegnata alla V Armata una città liberata.

168 vittime in combattimento, 140 quelle civili, 19 morti mai identificati, 162 feriti, 75 invalidi permanenti.

Napoli, la prima tra le grandi città europee a insorgere contro l'occupazione tedesca

168 vittime in combattimento, 140 quelle civili, 19 morti mai identificati, 162 feriti, 75 invalidi permanenti.

Napoli, la prima tra le grandi città europee a insorgere contro l'occupazione tedesca

A questo punto avrei dovuto ringraziare chi mi ha chiesto di raccontare le “Quattro giornate” di Napoli. Lo faccio sempre, com’è giusto.

Purtroppo non sono riuscito a ritrovare il tweet di chi mi ha suggerito di raccontare quei giorni.

Me ne scuso.

Purtroppo non sono riuscito a ritrovare il tweet di chi mi ha suggerito di raccontare quei giorni.

Me ne scuso.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh