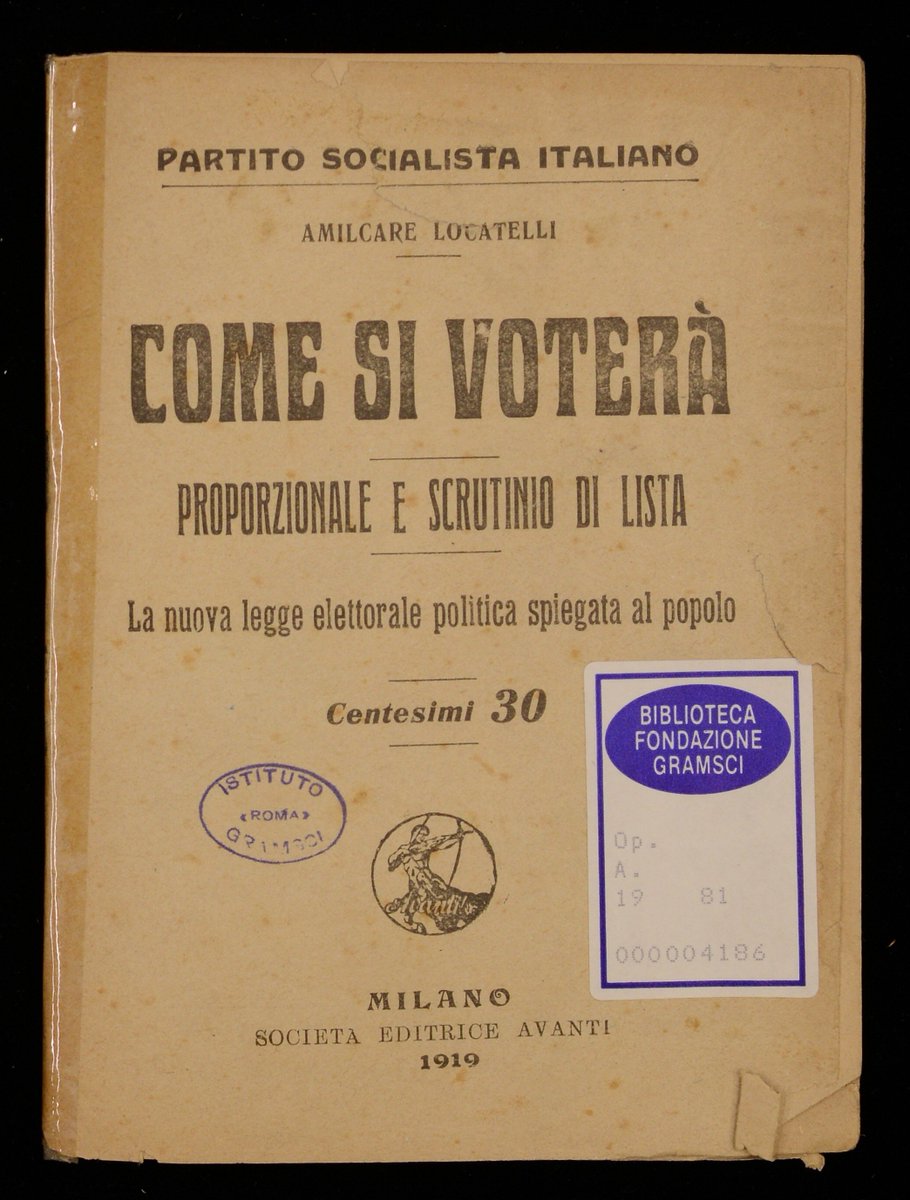

Le #ElezioniPolitiche del novembre 1919 sono uno spartiacque nella #storia contemporanea d'Italia: sono le prime con suffragio universale maschile, le prime con sistema proporzionale di lista e quelle che sanciscono la fine del sistema politico liberale nato dal Risorgimento

1/16

1/16

La situazione politica ed economica con la quale si va al voto è grave e complessa. La fine della guerra comporta un forte aumento della disoccupazione. I prezzi sono saliti 4 volte rispetto al 1913. Scioperi e proteste per il pane e per la terra scuotono il paese.

2/16

2/16

Le novità del suffragio universale, esteso anche ai combattenti di minore età (che allora era 21 anni) e del proporzionalismo non derivano in Italia, al contrario di altri paesi europei, da una mobilitazione popolare. Sono proposte che vengono dai politici liberali.

3/16

3/16

Si vuole infatti ridurre il trasformismo, che ha piagato la politica fin dalla fine dell'800, portando alla nascita di partiti organizzati e ridurre la distanza fra il paese e la rappresentanza politica.

Il risultato però è deludente, anche per i suoi stessi promotori.

4/16

Il risultato però è deludente, anche per i suoi stessi promotori.

4/16

L'affluenza al voto è infatti percentualmente minore delle elezioni del 1913 a sistema uninominale, 56,6% contro 60,4%, ma soprattutto il voto premia i due unici partiti organizzati a livello nazionale: il PSI ed i Popolari, quest'ultimo appena costituito a gennaio.

5/16

5/16

I liberali, divisi fra una miriade di liste per tradizione individualista, perdono 2/3 dei seggi che hanno in parlamento. Va però sfatato il mito che Nitti li abbia condotti al "suicidio". Recenti studi storici hanno dimostrato che con l'uninominale avrebbero perso di più.

6/16

6/16

«...lungi dal temere lo schiacciamento dei partiti medi di fronte al prevalere dei partiti estremi, (...) la proporzionale contribuirà a salvarli in tutti quei collegi in cui diversamente sarebbero completamente travolti». (il liberale Arnaldo Agnelli sul Corsera il 23/7/19) 7/16

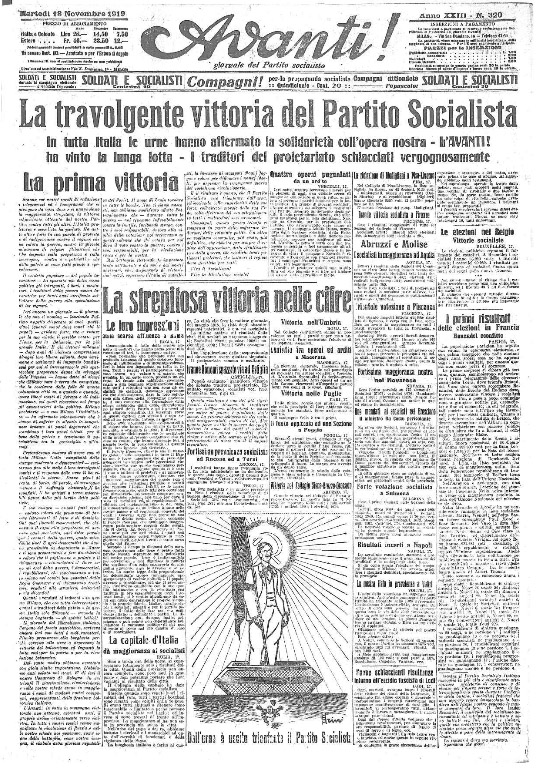

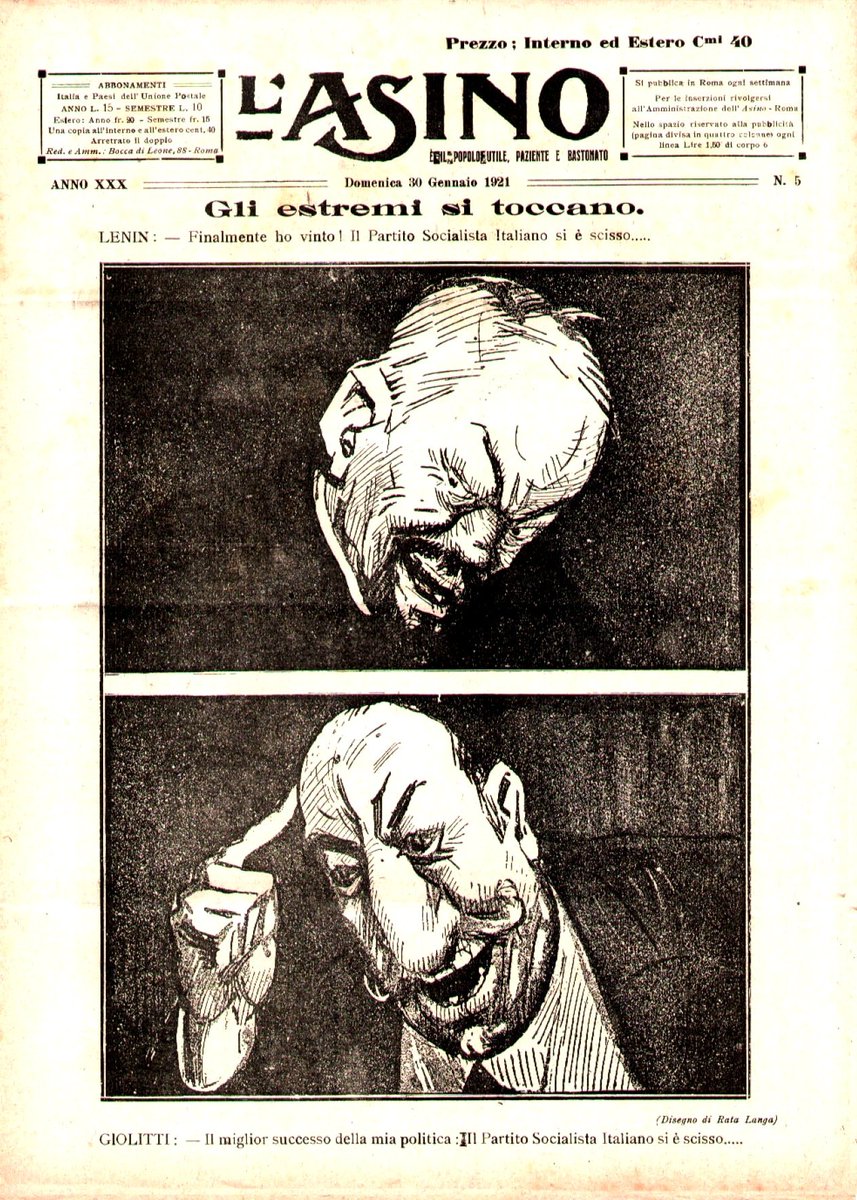

I socialisti vincono 156 seggi su 508. Sono 3 volte tanto quelli del 1913 e diventano il partito di maggioranza relativa. Ma la dirigenza socialista è in quel momento in maggioranza massimalista: parla di rivoluzione, affascinata da Lenin, ma non si prepara a farla.

8/16

8/16

Non ha peraltro l'appoggio della Confederazione Generale del Lavoro, che è ancora riformista, e soprattutto i voti sono concentrati al nord, col 71% dei consensi, mentre al sud raccolgono dal 5 al 9% con soli 10 eletti. Una spaccatura territoriale drammatica e insolubile.

9/16

9/16

Il Partito Popolare conquista 100 seggi, con distribuzione territoriale molto più omogenea, ma anch'esso non è internamente coeso, fra agrari che chiedono distribuzione di terre, conservatori cristiani e la segreteria di Don Sturzo come centro coesivo e di decisione.

10/16

10/16

Il nuovo sistema elettorale, pensato come panacea di tutti i mali della politica italiana d'allora (una illusione che ci trasciniamo fin oggi) restituisce un paese spaccato territorialmente e con tre forti forze politiche ma nessuna in grado di governare autonomamente.

11/16

11/16

Stante l'indisponibilità dei socialisti massimalisti ad un governo di coalizione, i deboli governi che si formano si basano sui Popolari ed i liberali e scontano l'arretratezza della cultura politica non abituata a trattative fra partiti ma solo a quelle fra parlamentari.

12/16

12/16

Giolitti ad esempio non riesce ad accettare di dover parlare col segretario del Partito Popolare, Don Sturzo, che non è nemmeno eletto: «un piccolo prete intrigante».

Sturzo a sua volta detesta Giolitti come rappresentante della vecchia politica trasformista e anticattolica

13/16

Sturzo a sua volta detesta Giolitti come rappresentante della vecchia politica trasformista e anticattolica

13/16

Ed i fascisti? È il periodo che si organizzano anche loro in partito ma rimangono assolutamente marginali nella scena politica. Il vero personaggio eversivo di destra in quel momento è D'Annunzio, che si pone alla testa dei vari gruppi nazionalisti e di reduci.

14/16

14/16

Oltre a coniare la maggior parte dei motti usati in seguito dal Duce, appena prima delle elezioni occupa militarmente coi suoi "legionari" la città di Fiume, contesa fra Italia e Jugoslavia al tavolo della pace di Parigi, dove si era creata una impasse fra i vincitori.

15/16

15/16

Sarà proprio il governo Giolitti V a far sgombrare D'Annunzio da Fiume nel dicembre 1920 (il "Natale di Sangue") ma sarà anche l'ultimo governo della XXV Legislatura cadendo nel luglio 1921 dopo le elezioni politiche di maggio. Ma questa è, appunto, un'altra #storia.

16/16

16/16

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh