このシールテープの巻き方について、時間を見つけて語っておこう。

結論からいうと。

この巻き方は「間違い」。

が、こういう巻き方が正しいと思い込んでしまう技術的事情があり、現代でもこれでないと止まらないケースがある。

それは歴史的事情がある。

続く。

結論からいうと。

この巻き方は「間違い」。

が、こういう巻き方が正しいと思い込んでしまう技術的事情があり、現代でもこれでないと止まらないケースがある。

それは歴史的事情がある。

続く。

https://twitter.com/drafter_san/status/1573847815595622400

継手の止め方を語るためには、まずパイプの歴史を…と言いたいところだが、これは古すぎて(俺には)わからない。文字を発明するころには木製や石製、あるいは金属製のパイプが存在していた。

これらはただ組み合わせるだけだったり、テーパーにして押し込んだり、あるいは膠など接着剤で接合していた。

これらはただ組み合わせるだけだったり、テーパーにして押し込んだり、あるいは膠など接着剤で接合していた。

これらは当然一品もので、その場で施工していた。

有名なローマの水道もそう。なので敷設は莫大なコストがかかった。

ローマの水道が衰退した一因はコレ。

まともに使える近代的な「パイプ」あるいは「継手」が登場するのは産業革命以降、19世紀にならないといけない。

有名なローマの水道もそう。なので敷設は莫大なコストがかかった。

ローマの水道が衰退した一因はコレ。

まともに使える近代的な「パイプ」あるいは「継手」が登場するのは産業革命以降、19世紀にならないといけない。

いまでは差し込むだけの「差込み継手」もあるが。

近代的な継手は「ねじ込み継手」から。

(それ以前にも継手はあったが規格等はなくただのスリーブ的な物)

なので、「ネジ」の近代化が大切だった。

ネジの近代化はイギリスのモーズリーさんから始まる。

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98…

近代的な継手は「ねじ込み継手」から。

(それ以前にも継手はあったが規格等はなくただのスリーブ的な物)

なので、「ネジ」の近代化が大切だった。

ネジの近代化はイギリスのモーズリーさんから始まる。

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98…

モーズリーさんが1800年に「ねじ切り旋盤」を発明する。

これ以前にもネジはあったが、職人の手作りレベルで、ボルトとナットは一つ一つ噛み合うように作られていた。

ナットを無くすともうボルトは捨てるしかない状態。

この発明のおかげで、一つのボルトにあうナットが二つ以上作れるようになった。

これ以前にもネジはあったが、職人の手作りレベルで、ボルトとナットは一つ一つ噛み合うように作られていた。

ナットを無くすともうボルトは捨てるしかない状態。

この発明のおかげで、一つのボルトにあうナットが二つ以上作れるようになった。

おかげで、イギリス中でどんどん色々な種類のネジが作られた。でも規格はなく、バラバラ。

めっちゃ不便。

そこで、モーズリーさんの弟子、ホイットワース(ウィットワース)さんが1941年に「統一したらいいんじゃね?」って論文を出す。

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8…

めっちゃ不便。

そこで、モーズリーさんの弟子、ホイットワース(ウィットワース)さんが1941年に「統一したらいいんじゃね?」って論文を出す。

ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8…

当時はまだどんなネジがいいのかわかってなくて、ネジ山が細かすぎたり、浅かったり、粗かったり、みな手探りだった。

ウィットワースは沢山ネジを集めて、平均的なネジを統一規格にすることを提唱した。

論文はここで読める。

en.wikisource.org/wiki/Miscellan…

ウィットワースは沢山ネジを集めて、平均的なネジを統一規格にすることを提唱した。

論文はここで読める。

en.wikisource.org/wiki/Miscellan…

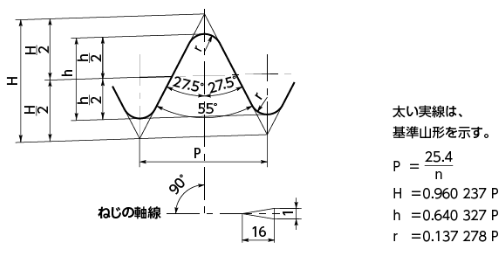

ネジ山のピッチと直径の関係を表にして。

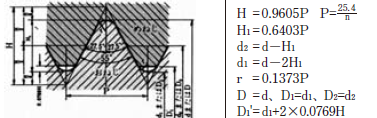

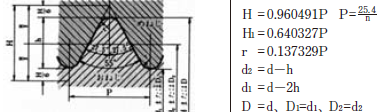

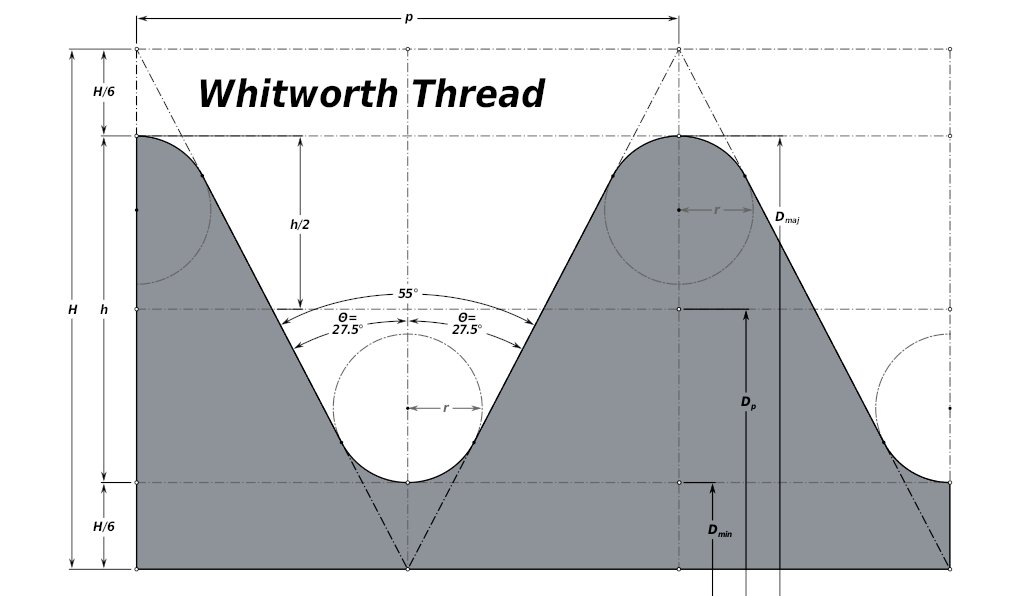

ネジ山の角度は55度(なんて中途半端!)

ネジ山の山と谷は1/6の高さで丸める。

これが現代でもまだ残ってる「ウィットネジ」の始まり。

というわけでとりあえずここでタイムアップ。

続きはまた後で。

ネジ山の角度は55度(なんて中途半端!)

ネジ山の山と谷は1/6の高さで丸める。

これが現代でもまだ残ってる「ウィットネジ」の始まり。

というわけでとりあえずここでタイムアップ。

続きはまた後で。

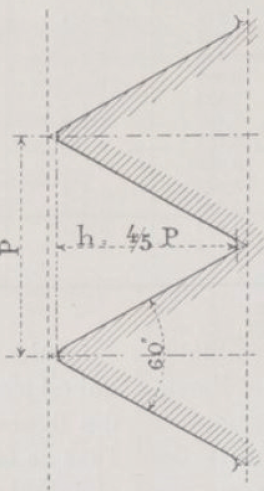

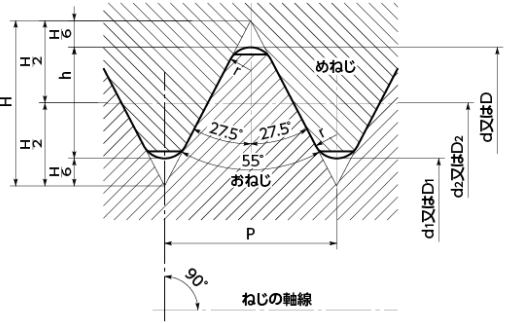

ウィットネジはこんな形をしてる。

ネジの山と谷が丸いのが重要。

で、オネジとメネジの断面図は同じ形。(図で、下がオネジ、上がメネジ)

で、これが普及して、イギリスの標準のBritish Standard Whitworth(BSW)となる。

en.wikipedia.org/wiki/British_S…

ネジの山と谷が丸いのが重要。

で、オネジとメネジの断面図は同じ形。(図で、下がオネジ、上がメネジ)

で、これが普及して、イギリスの標準のBritish Standard Whitworth(BSW)となる。

en.wikipedia.org/wiki/British_S…

このネジは優秀だったので、このネジをパイプの接続に使い始めるようになる。

パイプ用なので、ネジ山を低く、でも工具を流用したいので同じネジ山に。

水が漏れないようにテーパーにする工夫もした。

こうしてできたのがBritish Standard Pipeで、

テーパーがついたBSPTとついてないBSPPがある。

パイプ用なので、ネジ山を低く、でも工具を流用したいので同じネジ山に。

水が漏れないようにテーパーにする工夫もした。

こうしてできたのがBritish Standard Pipeで、

テーパーがついたBSPTとついてないBSPPがある。

で、これが世界に普及し、日本にも広がり、

旧JIS 管用ネジ(PT/PF)→ISO/JIS 管用ネジ(R/Rc/Rp/G)

となる。

その間、精度等細かい所は変わったが、形状は変わってない。ウィットネジのまま。

呼び方もネジのピッチも高さもインチ基準だし、ネジ山も丸い。

日本の水道管はみんなウィットネジの子孫。

旧JIS 管用ネジ(PT/PF)→ISO/JIS 管用ネジ(R/Rc/Rp/G)

となる。

その間、精度等細かい所は変わったが、形状は変わってない。ウィットネジのまま。

呼び方もネジのピッチも高さもインチ基準だし、ネジ山も丸い。

日本の水道管はみんなウィットネジの子孫。

このウィットネジ仕様の管用ネジ(BSP)、

ネジ山が丸いのでちょっと手間がかかったが、

パイプ用途としては最適で性能が高かった。

ねじ込むだけでも当時としては十分な性能が出た。

更に高い気密性が欲しければ、膠や粘土、油なんかを塗って使っていた。

ネジ山が丸いのでちょっと手間がかかったが、

パイプ用途としては最適で性能が高かった。

ねじ込むだけでも当時としては十分な性能が出た。

更に高い気密性が欲しければ、膠や粘土、油なんかを塗って使っていた。

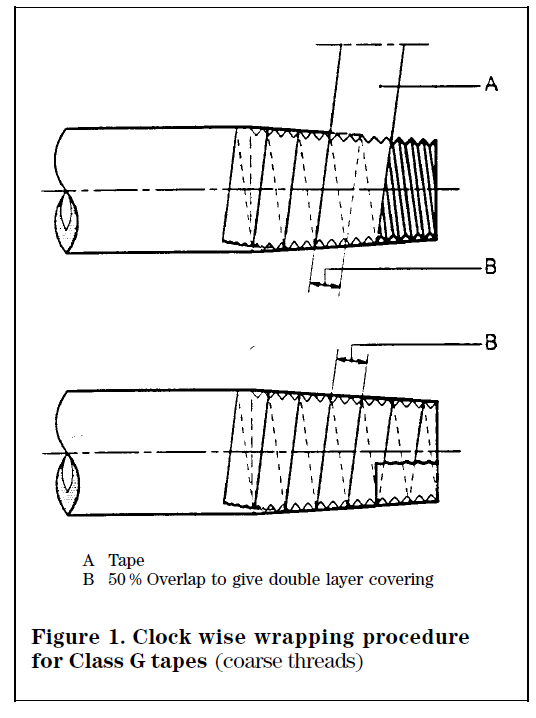

1960年代くらいからはテフロンのシールテープが使われるようになる。

このテープ、「こう巻かねばならない」というのは決まってないが、BSPに使うシールテープの規格がEN 751で、テープの試験用の「巻き方」が載ってる。

この巻き方なら漏れないことが保証されてるので、

まぁ「正しい巻き方」と言える

このテープ、「こう巻かねばならない」というのは決まってないが、BSPに使うシールテープの規格がEN 751で、テープの試験用の「巻き方」が載ってる。

この巻き方なら漏れないことが保証されてるので、

まぁ「正しい巻き方」と言える

・オネジの根本から

・締めたときに緩まない方向で

・半分重なるように

・引っ張りながら巻く

・巻き終わりは引きちぎる

・メネジを締めたら余ったテープは切る

こんな感じ。

テープのテストのための物なので、ネットにある「正しい巻き方」とは違うところもある。

・締めたときに緩まない方向で

・半分重なるように

・引っ張りながら巻く

・巻き終わりは引きちぎる

・メネジを締めたら余ったテープは切る

こんな感じ。

テープのテストのための物なので、ネットにある「正しい巻き方」とは違うところもある。

半分重なるように巻く。つまり、テフロンテープは「2重」になってるだけ。

これは山の丸いウィットネジだから。

上に書いたように、日本の管用ネジでも同じ。

本来、2重になるように巻くだけでいい。

世界の管用ネジが全てこのBSPだけだったなら、

元ツイの「変な巻き方」は必要なかった。

ところが

これは山の丸いウィットネジだから。

上に書いたように、日本の管用ネジでも同じ。

本来、2重になるように巻くだけでいい。

世界の管用ネジが全てこのBSPだけだったなら、

元ツイの「変な巻き方」は必要なかった。

ところが

ウィットネジは「丸い」ので作るのに手間がかかった。

産業革命から時間が経って、熟練したイギリスでは良いが、技術レベルが低いアメリカでは困難だった。

なのに大陸が広くて成長著しく、ネジに高い需要があった。

で、「丸い山、たいらでもよくね?」と手を抜き始める。

産業革命から時間が経って、熟練したイギリスでは良いが、技術レベルが低いアメリカでは困難だった。

なのに大陸が広くて成長著しく、ネジに高い需要があった。

で、「丸い山、たいらでもよくね?」と手を抜き始める。

さらに「55度は難しいから60度でいいや」と、各工場・工員がどんどん手抜きをする。

それでもなんとかなった。

アメリカ全土に鉄道を通し、電話網を作った。

というか、なんとかならない「手抜き」は淘汰された。

それでもなんとかなった。

アメリカ全土に鉄道を通し、電話網を作った。

というか、なんとかならない「手抜き」は淘汰された。

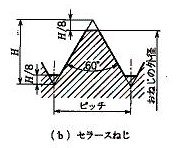

セラーズネジはこんな感じ。

・ネジ山の頂と底は高さの1/8を切って平らに。

・ネジ山の角度は60度。

セラーズの提言はここ。

Journal of the Franklin Institute, volume 47, page 344 (May 1864).

・ネジ山の頂と底は高さの1/8を切って平らに。

・ネジ山の角度は60度。

セラーズの提言はここ。

Journal of the Franklin Institute, volume 47, page 344 (May 1864).

で、アメリカでは以降このセラーズネジが普及し、これをベースに少しずつ改良して今のインチネジにつながる。滅ぼしたい。

なのでアメリカのネジの起源と言われてる。滅ぼしたい。

でも、実はこのセラーズネジより前にアメリカでは別の規格のパイプネジが普及してしまっていた。

なのでアメリカのネジの起源と言われてる。滅ぼしたい。

でも、実はこのセラーズネジより前にアメリカでは別の規格のパイプネジが普及してしまっていた。

それがBriggsネジ(Briggs Pipe Thread)。

パイプの太さであるBriggs Pipe Sizeと合わせてBriggsさんの会社の規格だった。

・ネジ山の頂と底は高さの1/10を切って平らに。

・ネジ山の角度は60度。

なのでセラーズネジとそっくり。

パイプの太さであるBriggs Pipe Sizeと合わせてBriggsさんの会社の規格だった。

・ネジ山の頂と底は高さの1/10を切って平らに。

・ネジ山の角度は60度。

なのでセラーズネジとそっくり。

で、これがパイプサイズと共にアメリカ中でデファクトスタンダードになり、アメリカ「管用ネジ」の規格、「National Pipe Thread(NPT)」になる。

年号を忘れてた。

Briggsネジ策定が1862年。

Sellersネジ提唱が1864年。

NPT制定が1919年。

上に出たBPSは1882年。

年号を忘れてた。

Briggsネジ策定が1862年。

Sellersネジ提唱が1864年。

NPT制定が1919年。

上に出たBPSは1882年。

このNPTネジがなかなか厄介で。

出来や相性があって、かなり漏れやすい。ちょっと漏れる、とかではなく、かなり漏れる。

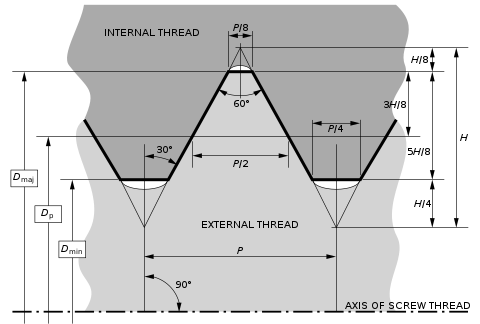

なぜかというと、図を見てほしい。

ネジが平らなせいで、らせん状に空間ができてしまう。

これをspiral leakという。

これじゃ使えない、と思うんだが、そこは流石のアメリカ。

出来や相性があって、かなり漏れやすい。ちょっと漏れる、とかではなく、かなり漏れる。

なぜかというと、図を見てほしい。

ネジが平らなせいで、らせん状に空間ができてしまう。

これをspiral leakという。

これじゃ使えない、と思うんだが、そこは流石のアメリカ。

彼らは「その辺の枯れ草」や「ボロ布」「ほつれた麻縄」等をオネジに巻き付けて脂で固め、その上からメネジをねじ込んで使った。

その「ゴミ」達が上の図の隙間を埋め、spiral leakを防いだ。

なんの問題もない…

これがアメリカの開拓魂(

これなGraet America!

その「ゴミ」達が上の図の隙間を埋め、spiral leakを防いだ。

なんの問題もない…

これがアメリカの開拓魂(

これなGraet America!

彼らの開拓魂は今でもキチンと引き継がれてる。

驚くべきことに、ネジに巻くための麻縄は普通にamazonで買える。

21世紀も四半世紀過ぎた今日、パイプに麻縄を巻き付けて漏れを防ぐ民族がアメリカ人です。

Thread Sealant Hemp Flax 100g UNIPAK for pipe fittings a.co/d/21R6E88

驚くべきことに、ネジに巻くための麻縄は普通にamazonで買える。

21世紀も四半世紀過ぎた今日、パイプに麻縄を巻き付けて漏れを防ぐ民族がアメリカ人です。

Thread Sealant Hemp Flax 100g UNIPAK for pipe fittings a.co/d/21R6E88

麻縄でパイプの漏れを防ぎたい人はyoutubeとかに指南動画が上がってるので「hemp sealing」とかで検索するといい。

流石に最近のNPTはかなり漏れなくなってるし、JISの管用ネジでやってもあんま意味ないので、鋳物の安いNPT継手を探すのをオススメ。

流石に最近のNPTはかなり漏れなくなってるし、JISの管用ネジでやってもあんま意味ないので、鋳物の安いNPT継手を探すのをオススメ。

というわけで、20世紀に入る前に、今でも使われている管用ネジ2種、BPS系列(JISもこれ)、NPTは出揃った。

ここから管用ネジの進化はほぼ無い。ピッチもインチのまま。インフラに使うものなので、互換性が重要視されるからだろう。

だが、普通のネジ、締結用のネジはまだ少し進歩する。

ここから管用ネジの進化はほぼ無い。ピッチもインチのまま。インフラに使うものなので、互換性が重要視されるからだろう。

だが、普通のネジ、締結用のネジはまだ少し進歩する。

あ、そうそう。ちょっと話は戻るけど、麻を巻きつける動画を見たら、ネジ山の「谷」だけではなくネジ山が「全面隠れるように」巻いているのに注意して欲しい。

これはNPTの隙間がオネジの谷だけではなくメネジの谷=オネジの山にもあるから。全面に巻かないと、メネジの谷から漏れる。

これはNPTの隙間がオネジの谷だけではなくメネジの谷=オネジの山にもあるから。全面に巻かないと、メネジの谷から漏れる。

なので、元スレの「変なシールテープの巻き方」の理由そのものではない。あれはメネジにしか巻いてない。

ただ、アメリカ人は平気でネジにモノを巻く民族だというのは覚えておいてほしい。

今後の人生できっと役に立つ。

ただ、アメリカ人は平気でネジにモノを巻く民族だというのは覚えておいてほしい。

今後の人生できっと役に立つ。

ついでにもう一つ。

上記のような事情で、アメリカではしょっちゅうパイプが漏れてたんだが、ネジは補修が大変だった。

全部外して麻縄巻いて締め直さないといけない。

そこで発明されたのが有名なダクトテープ。巻くだけで漏れがとまる。

これもGreat Americaな一品。

ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80…

上記のような事情で、アメリカではしょっちゅうパイプが漏れてたんだが、ネジは補修が大変だった。

全部外して麻縄巻いて締め直さないといけない。

そこで発明されたのが有名なダクトテープ。巻くだけで漏れがとまる。

これもGreat Americaな一品。

ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80…

いやまだ続くのよ。

まだ変な巻き方の説明はしてないよ。

まだ変な巻き方の説明はしてないよ。

締結用ネジの進歩の話に戻ると。

締結用ボルトの強度はボルトの一番細い部分の面積に比例する。だから少しでも太い方がいい。

ボルトの一番細い部分はオネジの谷。

1880~1890年くらいから、世界中のエンジニアが少しずつ気づき始める。

「オネジの谷、もっと浅くしてもいいんじゃね?」

締結用ボルトの強度はボルトの一番細い部分の面積に比例する。だから少しでも太い方がいい。

ボルトの一番細い部分はオネジの谷。

1880~1890年くらいから、世界中のエンジニアが少しずつ気づき始める。

「オネジの谷、もっと浅くしてもいいんじゃね?」

これがなかなかに素晴らしい思い付きだった。

オネジの谷を浅くすると

・丈夫になる。

・浅いからネジが切りやすい。

当然、対応するメネジの山を低くしないといけないが、

・メネジも浅くなるのでネジが切りやすい。特にタップの寿命が延びる。

・メネジを浅くするのは下穴を大きくするだけで簡単

オネジの谷を浅くすると

・丈夫になる。

・浅いからネジが切りやすい。

当然、対応するメネジの山を低くしないといけないが、

・メネジも浅くなるのでネジが切りやすい。特にタップの寿命が延びる。

・メネジを浅くするのは下穴を大きくするだけで簡単

元々オネジとメネジの工具は別なので、

・工具が増えることはない。

といいことだらけ。

問題は

・ネジの検査をするゲージが増える

・非対称でおぼえるのが大変

というだけ。

で、世界のネジは徐々に「オネジとメネジが非対称」になっていく。

・工具が増えることはない。

といいことだらけ。

問題は

・ネジの検査をするゲージが増える

・非対称でおぼえるのが大変

というだけ。

で、世界のネジは徐々に「オネジとメネジが非対称」になっていく。

初期にオネジとメネジで非対称な形を採用したのがフランスのThury thread。

続いてDINネジ、ACMEネジなどで非対称ネジが採用されていく。

これはこのあとも続いていく。

今我々がつかってるメートルネジもオネジの谷は浅く、

メネジの山は低い。

続いてDINネジ、ACMEネジなどで非対称ネジが採用されていく。

これはこのあとも続いていく。

今我々がつかってるメートルネジもオネジの谷は浅く、

メネジの山は低い。

この流れはあちこちに普及する。

特にメネジの山の高さは強度にも、締め付け力にも殆ど関係してないことが分かったので、ほとんどの規格で削られることになった。

ウィットネジも規格の改定で頭を削ってもいいことになった。

前述の「旧JISのウィットネジでメネジの山が平ら」なのもこの影響。

特にメネジの山の高さは強度にも、締め付け力にも殆ど関係してないことが分かったので、ほとんどの規格で削られることになった。

ウィットネジも規格の改定で頭を削ってもいいことになった。

前述の「旧JISのウィットネジでメネジの山が平ら」なのもこの影響。

そうやって、ネジは完成に近づいていった。

そして戦争が起きた。

そして戦争が起きた。

第一次世界大戦の話になるけど眠すぎるからまた明日。

アメリカは遅れて1917年に第一次世界大戦に参戦した。自軍が戦うだけでなく、英仏露等連合諸国に兵站を提供する必要があった。

英仏露で当時使われていたのは主にウィットネジ。SIやBAネジなどもあった。

さらにアメリカは当時規格が乱立していて、自軍だけでASMEネジ、SAEネジ、USネジなど数種類。

英仏露で当時使われていたのは主にウィットネジ。SIやBAネジなどもあった。

さらにアメリカは当時規格が乱立していて、自軍だけでASMEネジ、SAEネジ、USネジなど数種類。

当然ネジはいろいろな長さ・太さがあり、一種の規格だけで100を超えるネジがある。膨大な量になる。

米軍の兵站は優秀だった。米国の生産可能量を計算し、材料を用意し、欧州まで運ぶ手段も用意した。様々なネジに現場で対応できるよう生産設備も運んだ。

というか、そこまで用意してから参戦した。

米軍の兵站は優秀だった。米国の生産可能量を計算し、材料を用意し、欧州まで運ぶ手段も用意した。様々なネジに現場で対応できるよう生産設備も運んだ。

というか、そこまで用意してから参戦した。

が、軍の要求のネジを作ってたマサチューセッツにある機械工場のおっさん、Frank O. Wellsが問題点を見つけてしまう。

ウェルズ「あれ?このペースだとゲージが足りなくてネジが生産できなくなる。アメリカ軍、やばくね?

ウェルズ「あれ?このペースだとゲージが足りなくてネジが生産できなくなる。アメリカ軍、やばくね?

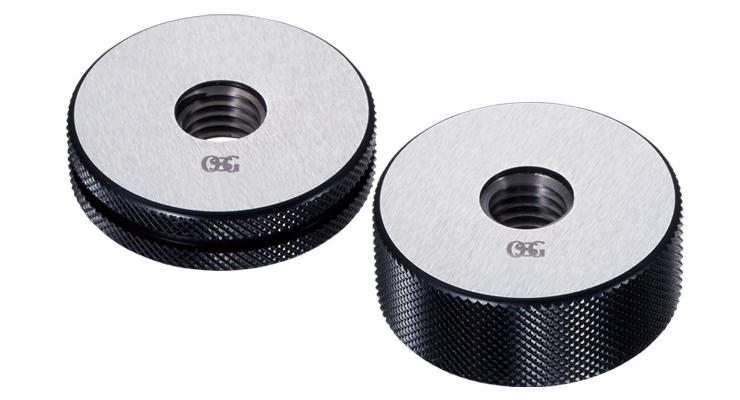

ゲージっていうのは、作ったネジが規格に沿っているかを確認するもので、写真の奴。

これがないとめちゃくちゃなネジになって、ウィットネジ以前の「ナットとボルトは特定の一個ずつしか合わない」ってことになる。

写真は日本のタップとダイスのメーカー、OSGから。

osg.co.jp/about_us/

これがないとめちゃくちゃなネジになって、ウィットネジ以前の「ナットとボルトは特定の一個ずつしか合わない」ってことになる。

写真は日本のタップとダイスのメーカー、OSGから。

osg.co.jp/about_us/

「ゲージ」は作るのがとても難しい。

米軍はこのゲージの生産限界を理解していなかった。

軍幹部「じゃ、お前に任せるからなんとかして

ウェルズ「え

軍幹部「その代わり軍の発注全部回すから

ウェルズ「え

こうしてウェルズの会社、Greenfield Tap&Die(GTD)はあっという間に大企業になる。

米軍はこのゲージの生産限界を理解していなかった。

軍幹部「じゃ、お前に任せるからなんとかして

ウェルズ「え

軍幹部「その代わり軍の発注全部回すから

ウェルズ「え

こうしてウェルズの会社、Greenfield Tap&Die(GTD)はあっという間に大企業になる。

ちなみに、このことで米軍はゲージの軍事的大切さを理解し、第二次大戦の時にはGTD社の工場に対空砲を並べて防御した。

もちろんGTD社の工場はアメリカにある。

アメリカ本土にあるのに空爆を危惧するくらい軍事的に大切だった。

もちろんGTD社の工場はアメリカにある。

アメリカ本土にあるのに空爆を危惧するくらい軍事的に大切だった。

で、そのウェルズさん、困る。

国内のネジのゲージなら工員を24時間体制で動かせばなんとかなった。

問題は海外のゲージ。特に「ウィットネジ」

ウェルズ「ウィットネジ難しい…丸いのが難しい…

ウェルズ「そうだ!どうせ強度には効かないし、頭を平らに削っちゃおう

国内のネジのゲージなら工員を24時間体制で動かせばなんとかなった。

問題は海外のゲージ。特に「ウィットネジ」

ウェルズ「ウィットネジ難しい…丸いのが難しい…

ウェルズ「そうだ!どうせ強度には効かないし、頭を平らに削っちゃおう

こうして、偽物ウィットネジ、「Truncated(切り捨て) Whitworth Screw」ができてしまう。

セラーズさんと同じ「丸い部分は難しいから削っちゃう」という結論。

アメリカ人、どうしてもウィットネジが作れない。

セラーズさんと同じ「丸い部分は難しいから削っちゃう」という結論。

アメリカ人、どうしてもウィットネジが作れない。

ところが、これは上手くいく。

ネジの山の頭の部分は強度にはあまり効かない。

多少削れてても問題ない。

そして前述のようにウィットネジの規格にも取り入れられてしまって、現在では「頭が平らでもいいよ。ただしメネジだけね」となっている。

webstore.ansi.org/preview-pages/…

ネジの山の頭の部分は強度にはあまり効かない。

多少削れてても問題ない。

そして前述のようにウィットネジの規格にも取り入れられてしまって、現在では「頭が平らでもいいよ。ただしメネジだけね」となっている。

webstore.ansi.org/preview-pages/…

さて、やっと俺のメモも結論に近づいてきた。

こうやって生産性を上げたアメリカだが、ついにやってはいけないことをやってしまう。

GTDの職人「ウィットネジは切り落としたら生産性あがった。でもまだ時間が足りないよ…

ウェルズ「何が問題なんだ

職「BSP…あれはウィットネジと同じで丸いから…

ウ「切り落とせ

職「え…

ウ「切り落とせ

GTDの職人「ウィットネジは切り落としたら生産性あがった。でもまだ時間が足りないよ…

ウェルズ「何が問題なんだ

職「BSP…あれはウィットネジと同じで丸いから…

ウ「切り落とせ

職「え…

ウ「切り落とせ

こうして、「ネジ山の丸い頭を切り取られた管用ネジ」ができてしまう。

特にメネジを切り落としたケースが多発した。

おそらく

職(それはまずいでしょ…

職(メネジだけ、メネジだけで生産性間に合う

職(オネジはテーパーだし、なんとかなる…か?

という感じのやり取りがあったと思われる。

特にメネジを切り落としたケースが多発した。

おそらく

職(それはまずいでしょ…

職(メネジだけ、メネジだけで生産性間に合う

職(オネジはテーパーだし、なんとかなる…か?

という感じのやり取りがあったと思われる。

こうして。

「BSPなのにメネジの山が切り取られたパイプネジ」が量産される。

メネジの山がないので、オネジの谷と合わせると隙間ができる。

当然漏れる。

螺旋状に漏れる。Spiral Leak。

「BSPなのにメネジの山が切り取られたパイプネジ」が量産される。

メネジの山がないので、オネジの谷と合わせると隙間ができる。

当然漏れる。

螺旋状に漏れる。Spiral Leak。

漏れたら困るので止めないといけない。

とうぜん麻縄を巻く。

が、オネジは加工が楽なこともあり、丸いままだったので漏れないし、巻けないし、巻いたらネジ込めない。

なのでオネジの谷に軽く巻く。

そうするとメネジの山が減った分を埋められる。

とうぜん麻縄を巻く。

が、オネジは加工が楽なこともあり、丸いままだったので漏れないし、巻けないし、巻いたらネジ込めない。

なのでオネジの谷に軽く巻く。

そうするとメネジの山が減った分を埋められる。

こうして、第一次大戦でアメリカ供給の粗悪なBSPパイプを使った経験のある(特にイギリス)人の間では、

「オネジの谷には糸を巻いてからの方が安心」

という認識ができてしまう。

「オネジの谷には糸を巻いてからの方が安心」

という認識ができてしまう。

そして前述のように、メネジの山はあまり役に立ってないので、加工性の問題から切り取られてしまうことが増えた。

BSPネジでも、漏れを防ぐ必要のない「平行ネジ」では「メネジは切り取っちゃってもいいかな」となってしまって、BSPP(British Standard Pipe Parallel)ではメネジは切り取られる。

BSPネジでも、漏れを防ぐ必要のない「平行ネジ」では「メネジは切り取っちゃってもいいかな」となってしまって、BSPP(British Standard Pipe Parallel)ではメネジは切り取られる。

BSPT(BSPのテーパー)のオネジとBSPP(BSPの平行)のメネジは組み合わせて使えることになってる。

なのにメネジが切り取られてしまったので、漏れが増えてしまった。

そこでも「オネジに紐を巻けばよい」が効果がある。

こうして「オネジには紐」というのが伝承されていく。

なのにメネジが切り取られてしまったので、漏れが増えてしまった。

そこでも「オネジに紐を巻けばよい」が効果がある。

こうして「オネジには紐」というのが伝承されていく。

1938年にデュポンがPTFE(テフロン)を発明。

1960年代にPTFEシールテープが発売され、パイプは一気に漏れなくなる。

きちんとした管用ネジ(BSP系列)であれば素人がやっても漏れない。

紐も麻縄も要らない。

1960年代にPTFEシールテープが発売され、パイプは一気に漏れなくなる。

きちんとした管用ネジ(BSP系列)であれば素人がやっても漏れない。

紐も麻縄も要らない。

きちんとしたBSPを作れる社会では「紐」の話は忘れられた。

特に日本は1次大戦で米から供給をあまり請けなかったし、2次大戦では米国と戦ったので、アメリカの軍では麻縄が重要な消耗品であったことを知る人はあまりいない。

麻縄が切れると漏れが止められずに船は沈む…

特に日本は1次大戦で米から供給をあまり請けなかったし、2次大戦では米国と戦ったので、アメリカの軍では麻縄が重要な消耗品であったことを知る人はあまりいない。

麻縄が切れると漏れが止められずに船は沈む…

こうして

「クソBSPネジだとオネジに紐を巻かないと死ぬ」

という苦い経験を伝承したごく一部の人だけがPTFEテープになっても

「PTFEテープをこうして紐にして…こうじゃ!」

とオネジの谷に巻いて削れたメネジの山埋め、さらにPTFEテープを通常の漏れ止めとして上に巻いて仕上げるということになった

「クソBSPネジだとオネジに紐を巻かないと死ぬ」

という苦い経験を伝承したごく一部の人だけがPTFEテープになっても

「PTFEテープをこうして紐にして…こうじゃ!」

とオネジの谷に巻いて削れたメネジの山埋め、さらにPTFEテープを通常の漏れ止めとして上に巻いて仕上げるということになった

これが元ツイの巻き方で、(クソ)歴史と(クソ)伝統に基づいた、由緒ある巻き方。

もちろん間違っている。

もちろん間違っている。

じゃあ正しい巻き方はどうなんだという話になると…

前述のように決まってないし、

シールテープのテスト用の巻き方はシールテープのテスト用なので、現場では問題がある場合が多い。

前述のように決まってないし、

シールテープのテスト用の巻き方はシールテープのテスト用なので、現場では問題がある場合が多い。

日本はBSP系列だし、メネジが切り取られてることもないし、シールテープが優秀だし、

現代ではかなり適当に巻いても漏れはあまりおきない。

なので、むしろ些細な所、

例えばシールテープのカスがパイプにながれることや

パイプの再利用だとか見た目とか、

そういうことを皆気にすることが多い。

現代ではかなり適当に巻いても漏れはあまりおきない。

なので、むしろ些細な所、

例えばシールテープのカスがパイプにながれることや

パイプの再利用だとか見た目とか、

そういうことを皆気にすることが多い。

ただ、「念のため」と巻きすぎが多いとは感じる。

BSP系列のネジでは、シールテープは2重になっていれば十分止まる(はず)。

これは覚えておいてほしい。

BSP系列のネジでは、シールテープは2重になっていれば十分止まる(はず)。

これは覚えておいてほしい。

NPTは…

まぁ麻縄でも巻いとけばいいんじゃないですかね。

まぁ麻縄でも巻いとけばいいんじゃないですかね。

書き残したこと。

ネジのその後の進化の話。

ネジとライフリングとの関係の話。

Thuryネジと科学機器の話。

アメリカでNPTに石油をながしたら麻縄を毛細管現象で伝って染み出て火事が多発した話。

ネジのその後の進化の話。

ネジとライフリングとの関係の話。

Thuryネジと科学機器の話。

アメリカでNPTに石油をながしたら麻縄を毛細管現象で伝って染み出て火事が多発した話。

ウィットネジが現代日本でも残ってる場所とその理由。

セラーズの提言でイギリスのことを「小さい国なので我々と違う」「小規模の工場ではいいかもしれないが我々の…」と馬鹿にしまくってる件

1841年だった…

読み返すとメネジだけねじの山を切る根拠が浅いな。

・メネジの加工はオネジより大変

・管用の平行ネジはもうメネジの山を切り捨ててる

このあたりをもっと言うべきだった。

・メネジの加工はオネジより大変

・管用の平行ネジはもうメネジの山を切り捨ててる

このあたりをもっと言うべきだった。

あとはダクトテープな。

あれだとパイプの漏れ止めのために開発されたように読める。防水用ではあったが元々は違う用途。

パイプの漏れ止めの用途が大きいのはマジだが、アメリカ人は修理でも手術でも牽引ロープでも、なんでもダクトテープ使うので…驚くに値しないというか…別に当たり前。

あれだとパイプの漏れ止めのために開発されたように読める。防水用ではあったが元々は違う用途。

パイプの漏れ止めの用途が大きいのはマジだが、アメリカ人は修理でも手術でも牽引ロープでも、なんでもダクトテープ使うので…驚くに値しないというか…別に当たり前。

あー、日本の「管用テーパーねじ」と「管用平行ねじ」との関係も書いておくべきだった。

Rネジとつなげられる平行メネジはRp(テーパーねじの平行メネジ)。

R(テーパーオネジ)とGメネジを繋いだら漏れる。

図で、左がG。右がRやRp、Rc。

漏れるでしょ?

みんな最初混乱したはずのこれの話なんですよ

Rネジとつなげられる平行メネジはRp(テーパーねじの平行メネジ)。

R(テーパーオネジ)とGメネジを繋いだら漏れる。

図で、左がG。右がRやRp、Rc。

漏れるでしょ?

みんな最初混乱したはずのこれの話なんですよ

だから、「Gのメネジ」と「R」を繋がないといけないときは、この「シールテープを糸状にして巻き付けて谷を埋めてから」という方法が使える。

現代日本でも使える(クソ)テクニック。

やっちゃだめ。絶対。

でも、どうしてもの時は…ね?

現代日本でも使える(クソ)テクニック。

やっちゃだめ。絶対。

でも、どうしてもの時は…ね?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh