Vous faire découvrir les œuvres d’un ami roumain, Virgil Moraru, peintre religieux mais pas seulement, il réalise aussi des vitraux et des mosaïques absolument somptueux !

#Roumanie #Orthodox #Christianity #Artiste #Chrétien

#Roumanie #Orthodox #Christianity #Artiste #Chrétien

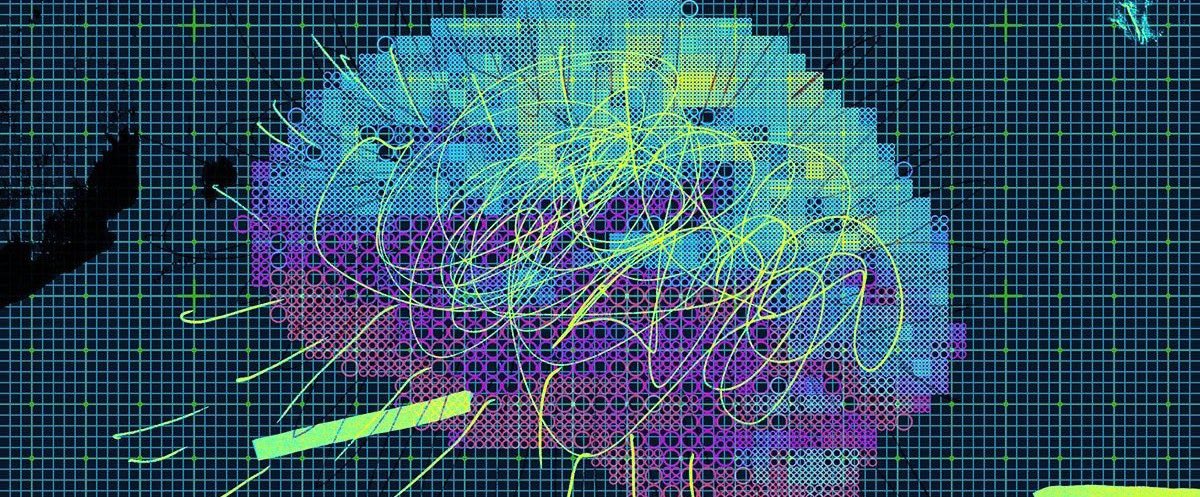

Il fait aussi des choses comme ça.. artiste Virgil Moraru, Iasi, #Roumanie

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh