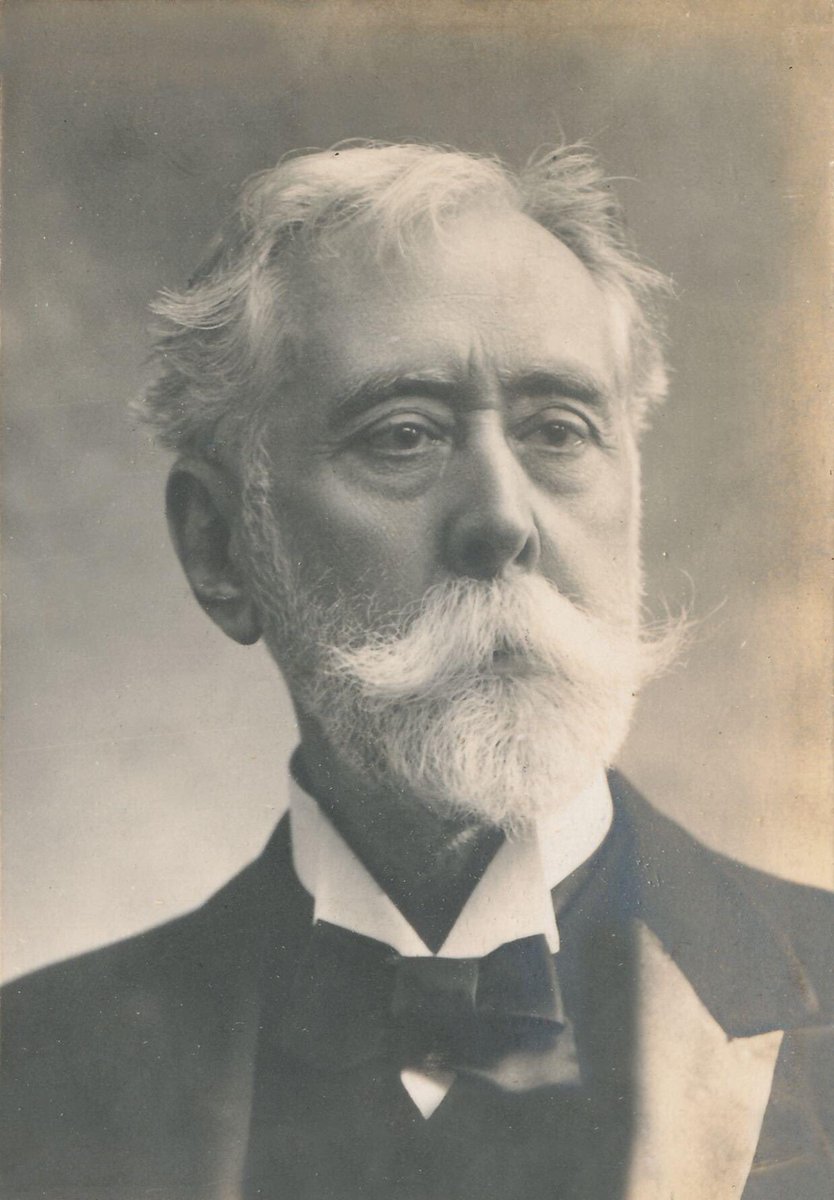

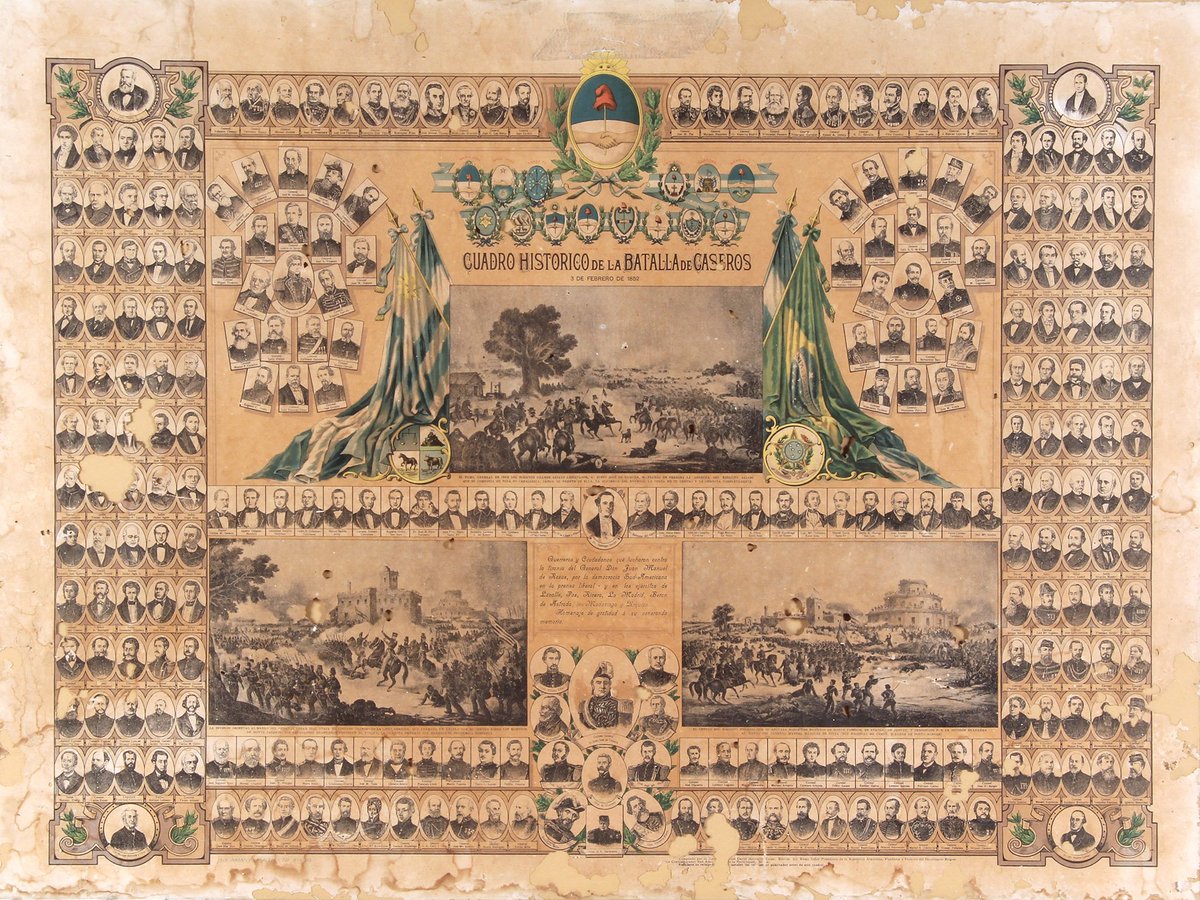

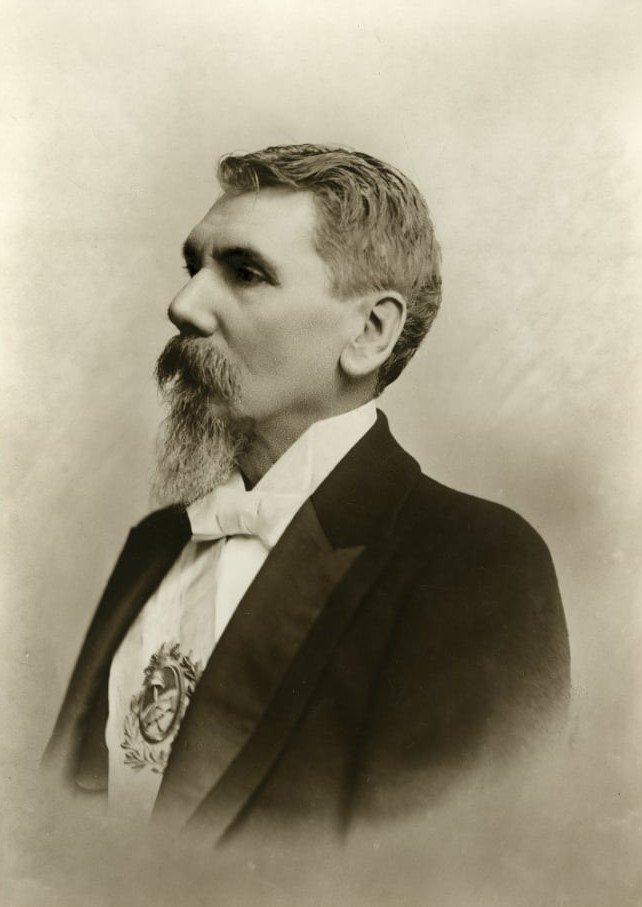

En el enfrentamiento en los potreros de Langdon entre las tropas de la Confederación y el ejército porteño, que tuvo lugar el 2 de junio de 1853 durante el sitio de Buenos Aires, el entonces coronel Bartolomé Mitre fue herido de un balazo en la frente.

Eran tiempos en que Buenos Aires enfrentaba a la Confederación, y la primera estaba sitiada por las tropas del general Hilario Lagos, cuando apenas clareaba el nuevo día, el general José María Paz, mientras inspeccionaba las líneas de defensa desde los altos de Defensa

y Brown, en la casa del inglés Brittain, detectó una nueva trinchera que avanzaba sobre los tenues límites de las fortificaciones. En una noche, los sitiadores habían avanzado un buen trecho sobre las líneas porteñas. El general Paz señaló esa línea e indicó a Mitre su tarea.

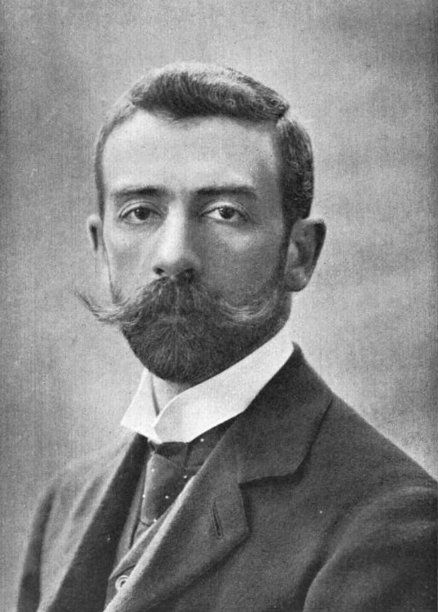

Este no tardó en ponerse en marcha y a las ocho de la mañana dirigía sus soldados hacia el campo de batalla. Avanzaba Mitre al frente del regimiento, seguido por su hermano Emilio y el comandante Arenas a cargo de la artillería, hacia el llamado potrero de Langdon, lugar donde

se encontraba la Cárcel de Caseros. Mitre, de a caballo, impartía las órdenes para que Arenas comenzase el hostigamiento con la artillería, cuando bruscamente un golpe terrible lo arroja al piso. Su cara y su chaleco se bañaron de sangre. Mitre yace herido.

Ahí se da cuenta que el golpe en realidad había sido un balazo que había impactado en su frente. La bala fue amortiguada por una escarapela que Delfina de Vedia, esposa de Bartolomé Mitre, había tejido días atrás en el quepis de su marido pero igualmente le impacto en su frente.

"Sostenedme. ¡Quiero morir de pie, como un romano! Fueron las palabras que alcanzó a pronunciar a los soldados, entre ellos a sus ayudantes Franklin Bond y Ortiz de Rozas, y Felipe de Ezcurra Ortiz de Rozas, ambos sobrinos de Juan Manuel de Rosas, que se acercaron a auxiliarlo.

Felipe de Ezcurra no supo que decir ante esta exclamación. Sólo se limitó a revisar la herida, y a comentar un tímido “No es nada”, a lo que Mitre observó: “Sin embargo, es como si tuviera el proyectil adentro”.

Para levantar el ánimo de las tropas, que lo creían muerto, Mitre montó a caballo pero las fuerzas le flaquearon y decidió retirarse del campo a pie. Aun así saludaba y alentaba a la tropa. En su camino a las líneas porteñas encontró a su hermano Emilio, a quien le dio el mando.

Al comandante Arenas le impartió algunas órdenes pero para entonces su voz era un susurro y sus palabras inentendibles. Mitre fue enviado hacia el cuartel de del 2 de línea, ubicado en la plaza Concepción, donde se le practicaron las primeras curaciones.

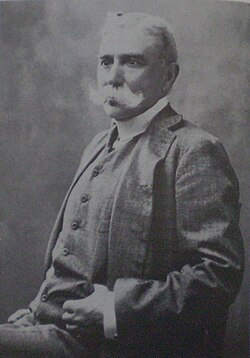

Al rato se hizo presente el doctor Ireneo Portela, destacado médico y político, amigo de Mitre desde los tiempos de Montevideo. Portela había sido uno de los únicos siete legisladores porteños que habían votado contra la suma del poder político de Rosas, y eso le valió el exilio.

El diagnóstico que dio Portela fue preciso: “Hay fractura del frontal y es gravísima. La masa cerebral esta oprimida por el hueso roto. Es preciso operar ya mismo o morirá".

Mitre fue transportado a una casa del actual barrio de Constitución para la operación. Para tener una idea de cual era el ambiente que el comprometido estado de Mitre causaba en la ciudad sitiada, baste mencionar que uno de los camilleros era Pastor Obligado,

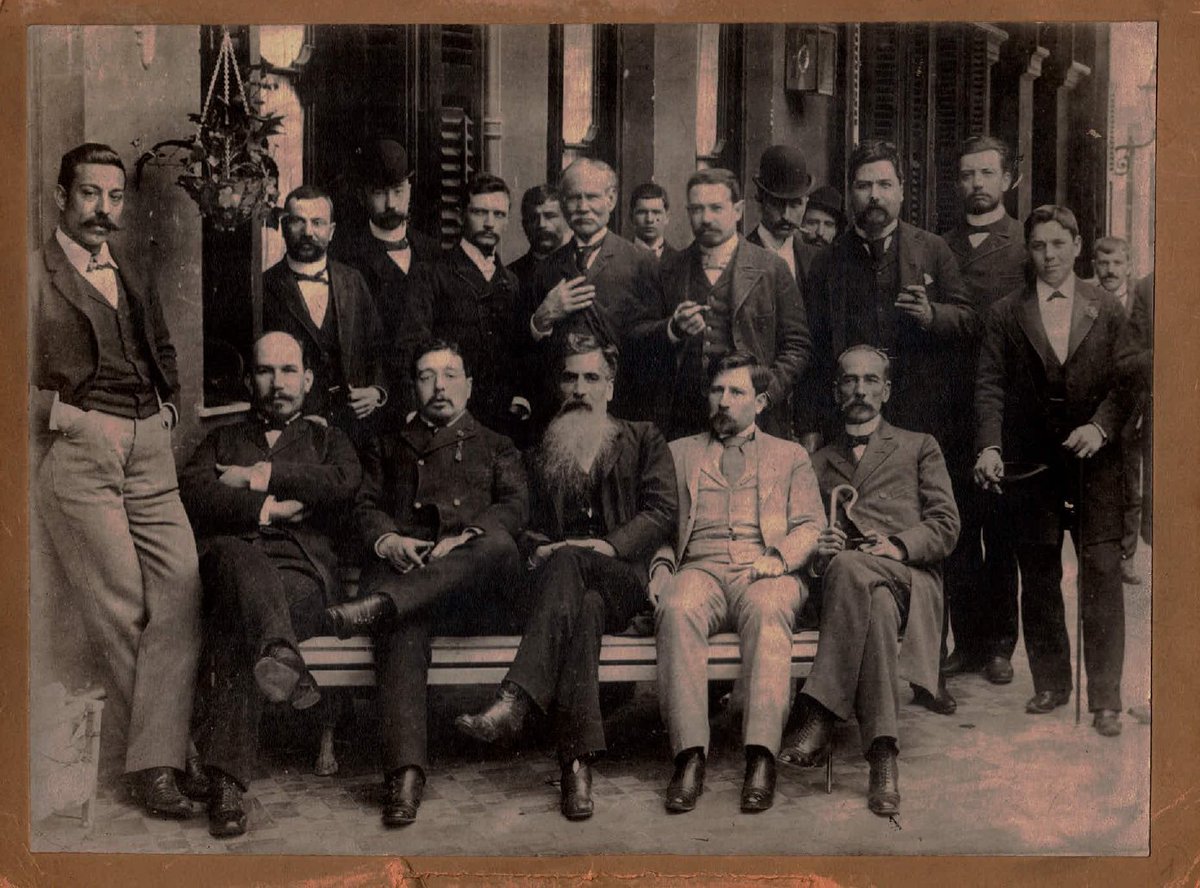

gobernador del Estado de Buenos Aires entre 1854 y 1858. El general José María Paz, ministro de Guerra del gobernador Manuel Guillermo Pinto, al enterarse del pronóstico reservado de Mitre dijo: “Prefiero perder un ejército completo que perderlo a Mitre”.

Hacia esa casa se dirigió Portela, acompañado por el doctor Juan José Montes de Oca, decano de la Facultad de Medicina, el doctor Pedro Ortiz Vélez y el doctor Hilario Almeyda, hábil cirujano en jefe del ejército argentino durante la guerra del Paraguay.

Almeyda comenzaría con la cirugía y le salvaría la vida al futuro presidente. Antes de que Mitre cayera inconsciente durante la operación (que se hizo sin anestesia) alcanzó a decirle a sus médicos, todos ellos conocidos de muchos años: “Ustedes me tratan peor que el enemigo”.

La exitosa cirugía dejó una cicatriz estrellada en la frente de Mitre y la falta de hueso permitía la transmisión de los latidos de las meninges, especialmente cuando el general debatía con vehemencia.

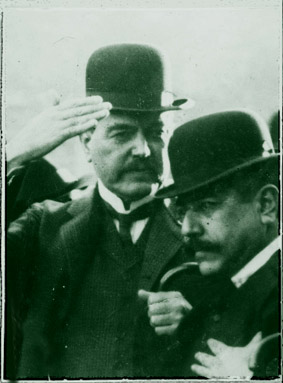

La cicatriz obligó al general Mitre a reemplazar el quepis o la galera por el chambergo, caracterizándolo a tal punto que era raro verlo a Mitre sin su sombrero. Su chambergo se convirtió en símbolo. Lo usaba tanto con el uniforme como con el frac o el traje de calle.

Se cuenta que el Emperador Pedro II de Brasil atento al protocolo, no se atrevía a pedirle que le mostrara la herida pero estaba interesado en ver la herida y dio vueltas, discretamente, para examinar la cicatriz de guerra. Finalmente, le pidió verla y le preguntó si le dolía.

“Ni un simple dolor de cabeza” dijo con una sonrisa Mitre “Por eso receto siempre un balazo en la frente a los que padecen de dolor de la cabeza”.

Los dibujos de la célebre entrevista con el general Francisco Solano López durante la guerra del Paraguay lo muestran a éste con un quepis rojo cuajado en laureles y plumas, mientras Mitre luce una sobria levita militar sin galones y su infaltable chambergo.

Así se lo vio en Cepeda, Pavón, durante su presidencia, en la guerra del Paraguay, en la revolución del 74, y en todos los acontecimientos políticos de los que fue principal actor.

Existen fotografías de Mitre con más de ochenta años, caminando solo por las calles porteñas, recibiendo el afectuoso saludo de la gente y luciendo el infaltable chambergo que tapaba su cicatriz.

Durante su funeral en enero de 1906, el chambergo que solía usar el general fue ubicado arriba del ataúd que llevaba al prócer y durante la multitudinaria procesión al cementerio de la Recoleta permaneció allí.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh