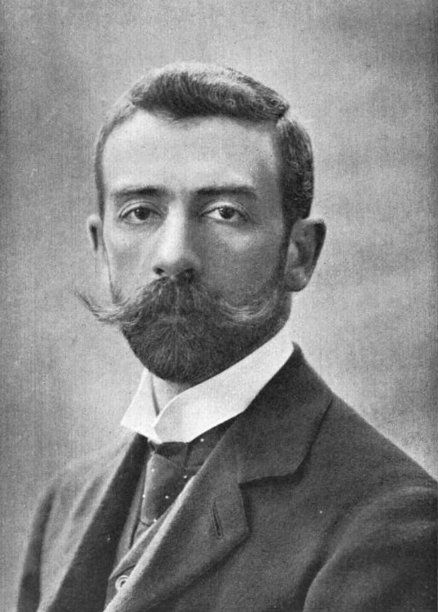

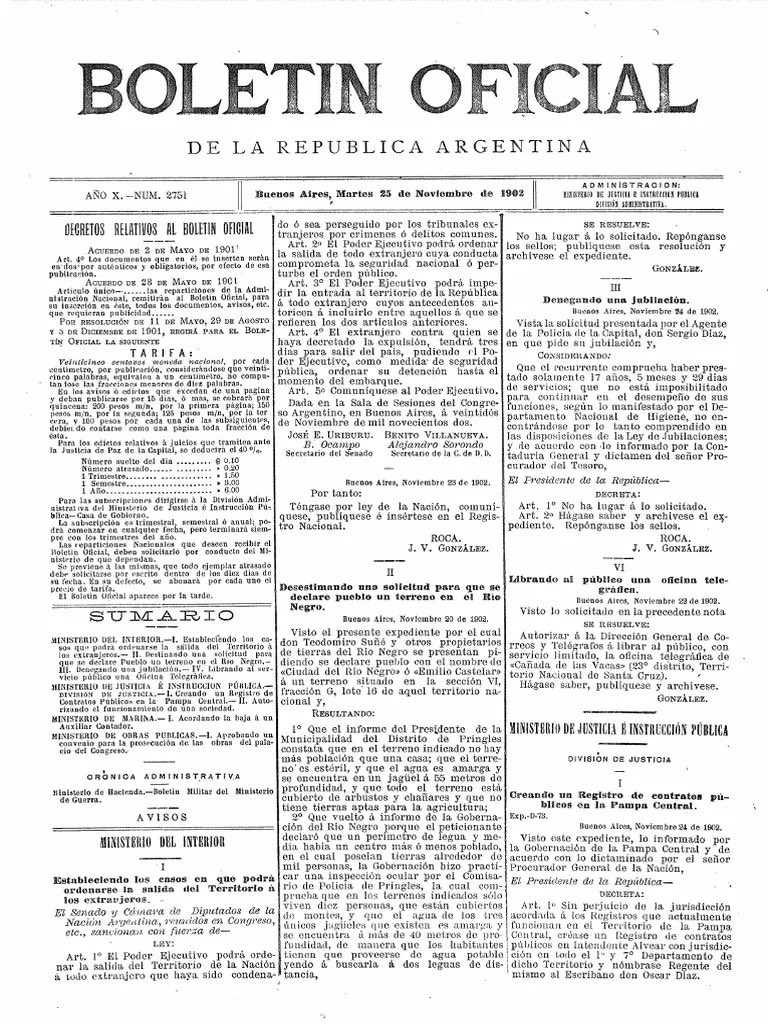

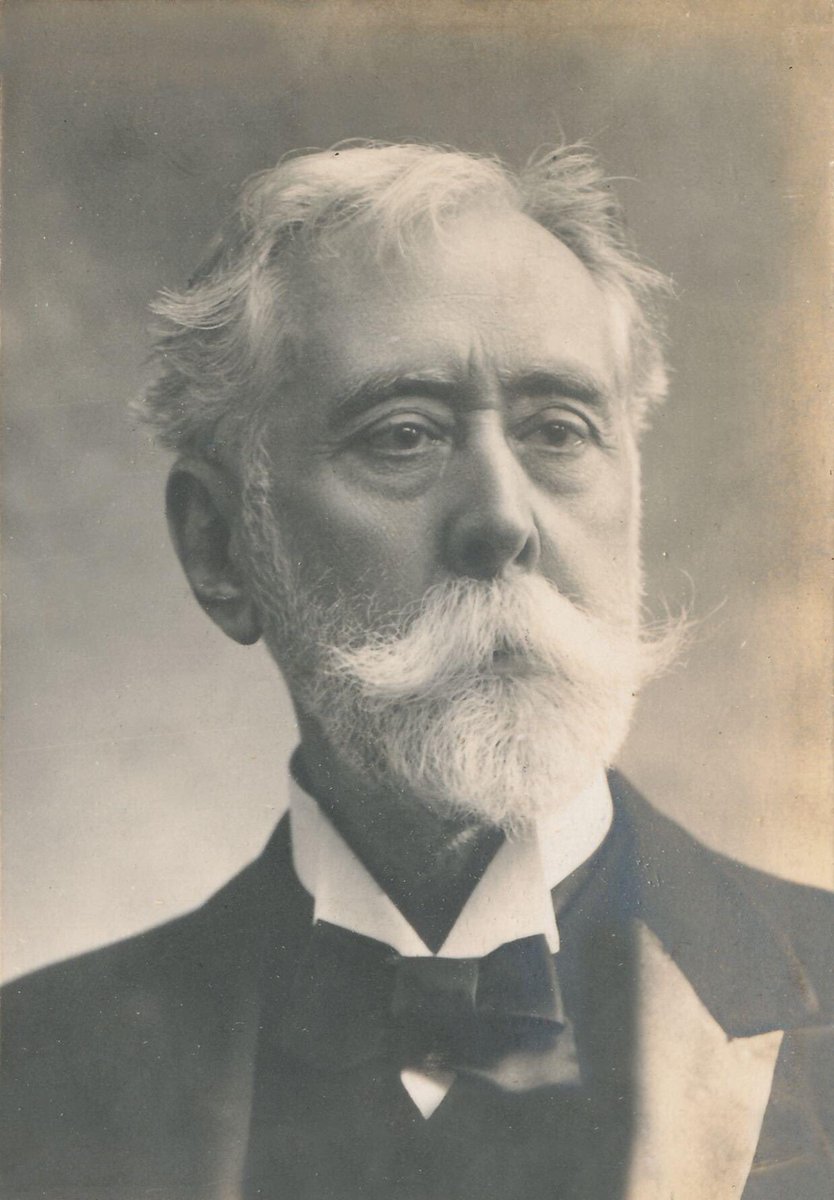

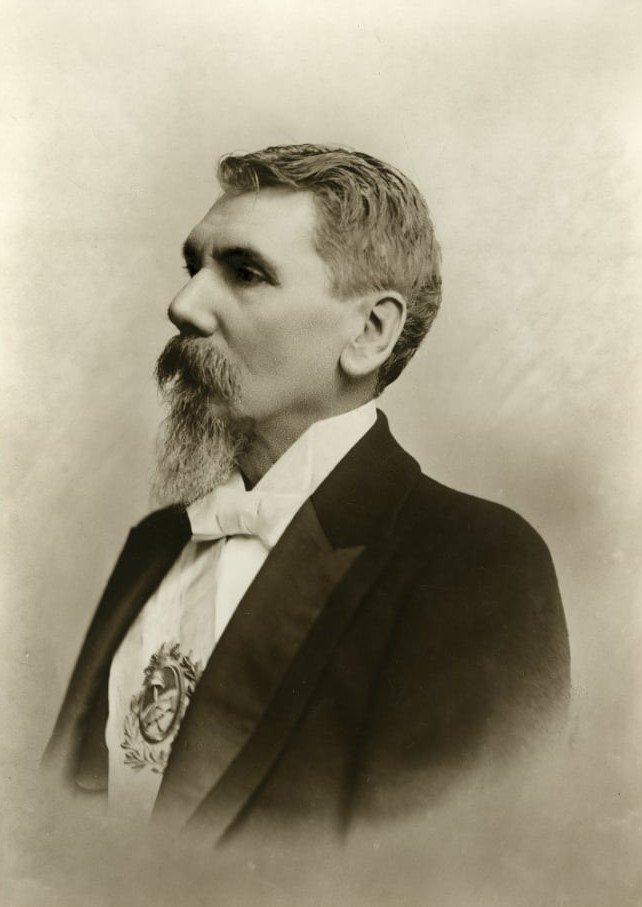

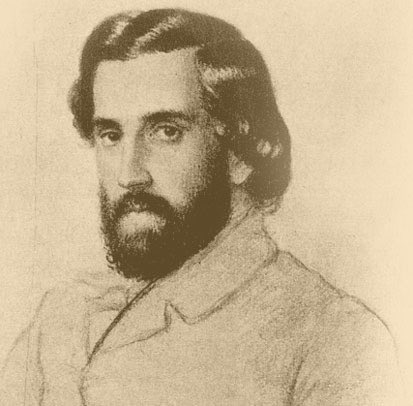

El 25 de noviembre pero de 1885 fallecía Nicolás Avellaneda. Presidente de la Nación entre 1874 y 1880, Senador por Tucumán entre 1883-1885, Ministro de la Nación entre 1868-1873. Aseguró la soberanía argentina sobre la Patagonia, e instauró la capital del país en Buenos Aires.

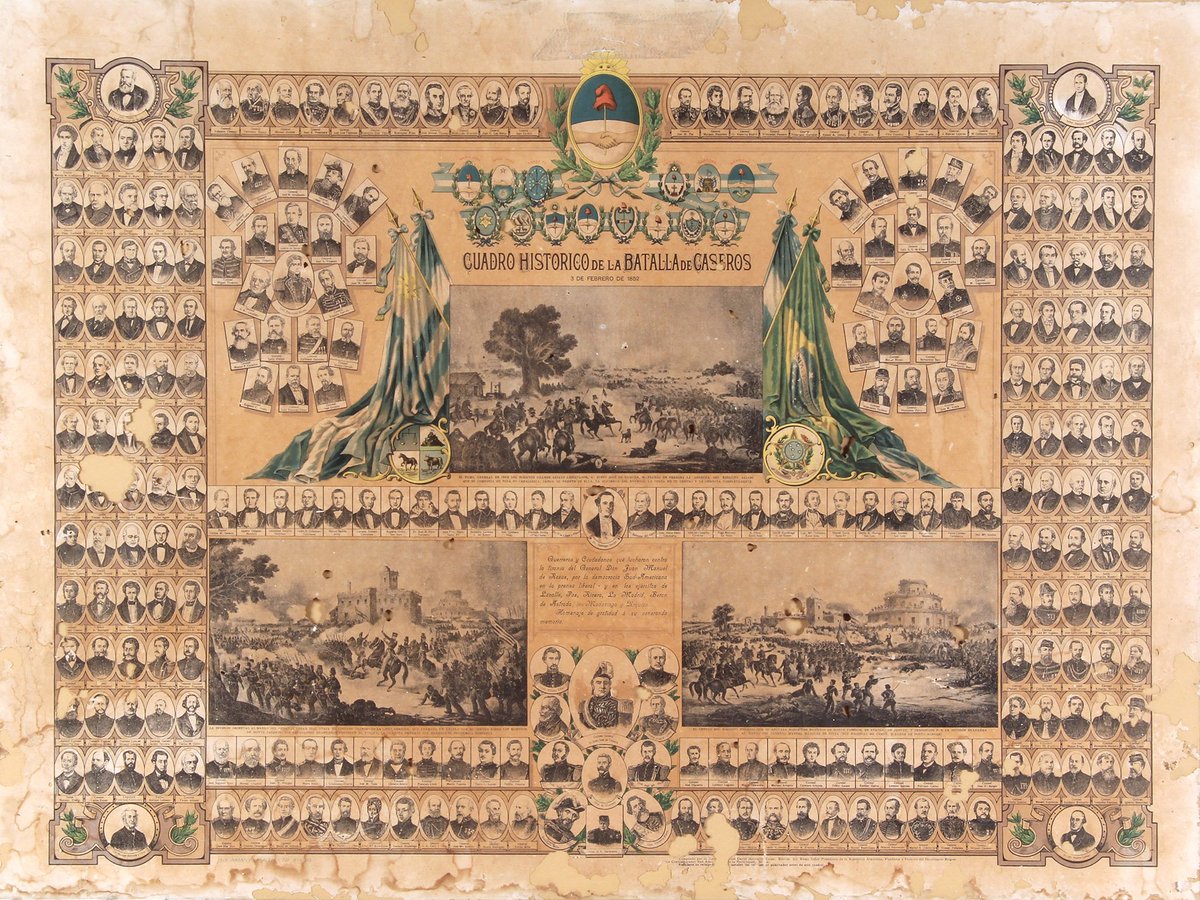

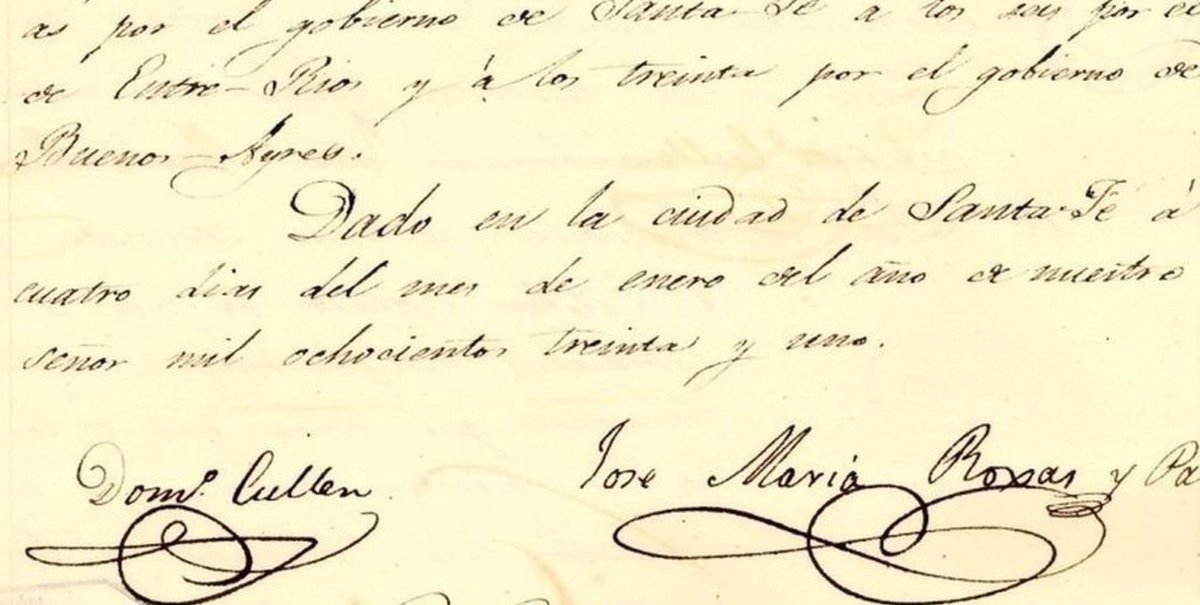

Avellaneda nació en San Miguel de Tucumán un 3 de octubre de 1837, siendo hijo de Marco Manuel Avellaneda y Dolores de Silva y Zavaleta. Su padre fue un opositor a la dictadura de Rosas y moriría ejecutado en 1841 tras protagonizar una revuelta contra el gobernador porteño.

Uno de sus hermanos fue Marco A. Avellaneda, quien sería ministro de Hacienda de Luis Sáenz Peña en 1893, de Roca entre 1901 y 1904 y ministro del Interior de Figueroa Alcorta entre 1906 y 1907, también fue senador nacional entre 1909 y 1911, y varias veces diputado nacional.

La oposición de su padre a Rosas determinó la circunstancia que el pequeño Nicolás, su madre y sus hermanos huyeran ese mismo año al suroeste de Bolivia, concretamente a Tupiza.

En 1850 regresó al país y comenzó a cursar sus estudios superiores. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba en 1855, obtuvo tres años después el doctorado por la Universidad Nacional de Buenos Aires.

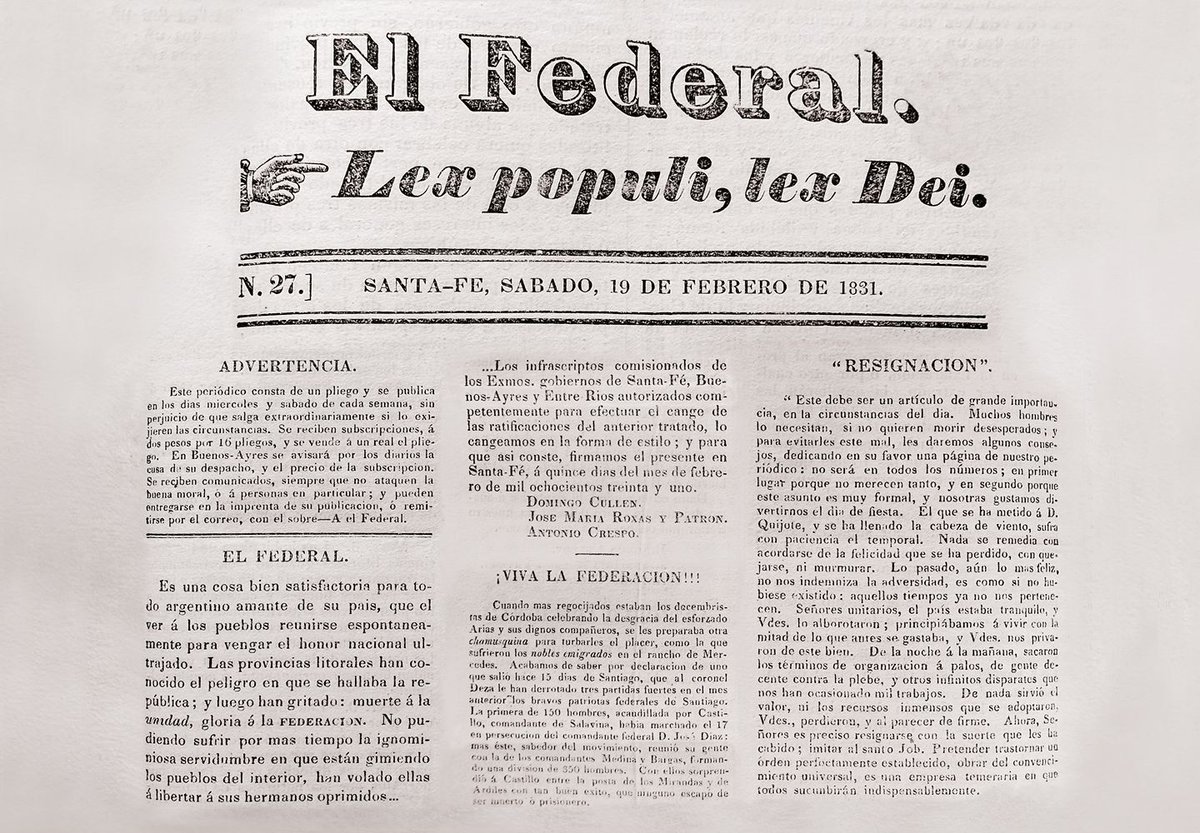

Pronto logró gran fama como periodista. Empezó trabajando como colaborador del Comercio del Plata, que fundará Florencio Varela en la época de Rosas, luego de redactor en los periódicos El Nacional, que llegó a dirigir, El Pueblo y El Eco del Norte, que él mismo fundó en 1855.

A partir de 1860 en Buenos Aires se desempeñó como profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires, siendo recordado como un excelente docente y mejor expositor.

Por aquellos años inició su carrera política. En 1859 resultó elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. Al asumir Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la Nación nombró a Avellaneda como ministro de Justicia e Inst. Pública, cargo que desempeñó con gran destreza.

Avellaneda participó de las ideas sarmientinas respecto de la educación popular, al que consideró el verdadero basamento para el afianzamiento de la democracia de los pueblos.

Durante su ministerio se fundaron las primeras escuelas normales para la formación de maestros de Argentina y se reorganizó también el sistema de enseñanza primaria y obligatoria.

Sarmiento debió encargarse de graves problemas socioeconómicos que le atendían gran parte de su tiempo, por lo que decidió delegar su proyecto de renovación educacional a su ministro Nicolás Avellaneda, con quien coincidía en los pilares de la nueva educación que se buscaba.

Tanto es así, que fue el ministro quien impulsó la creación de escuelas normales en todas las provincias de la República, la renovación de los programas primarios, secundarios y universitarios.

Continuó con la política de Mitre de impulso a la escuela secundaria, con el fin de extenderla a todo el país. Durante su gestión como Ministro, se agregaron 800 escuelas a las 1000 ya existentes antes de 1868. La cantidad de alumnos pasó de 30.000 a 100.000 chicos en el país.

El 1 de mayo de 1873 el ministro Avellaneda elevó al Congreso su última memoria como ministro del presidente Sarmiento. Allí pudo dar cuenta de la estadística escolar levantada en diciembre de 1872 y declarar la existencia de 1088 escuelas públicas en el país.

En 1873 se comienza a planear su candidatura presidencial. En esos días el diario La Nación declaró incompatible la condición de ministro y de probable candidato electoral de Avellaneda. Este tardó tres días en preparar la resolución suprema de dejar la cartera.

El 16 de agosto Avellaneda informó al ministro del Interior, para que este se la comunicase a Sarmiento la renuncia indeclinable al cargo de ministro de Justicia e Instrucción Pública. Sarmiento aceptó la renuncia por decreto del día 19.

A las diez de la noche de ese mismo día, Avellaneda anunciaba que había dejado de ser ministro. Le escribió a Juan Ortiz Estrada: “Me tiene usted ya fuera del Ministerio, para ponerme al frente de los trabajos electorales, aceptar responsabilidades y obrar como jefe de partido”.

Por tal motivo en agosto de 1873 Avellaneda confirmaba su candidatura y creaba el Partido Nacional. En septiembre eligió como compañero de fórmula a Mariano Acosta, que gobernaba Buenos Aires desde 1872, confirmando también la alianza con Alsina y el autonomismo porteño.

Con el apoyo de Sarmiento y Alsina, lanza oficialmente su candidatura en Rosario, donde recibe un amplio apoyo. El único que podría darle pelea en las urnas al tucumano era el expresidente, Bartolomé Mitre.

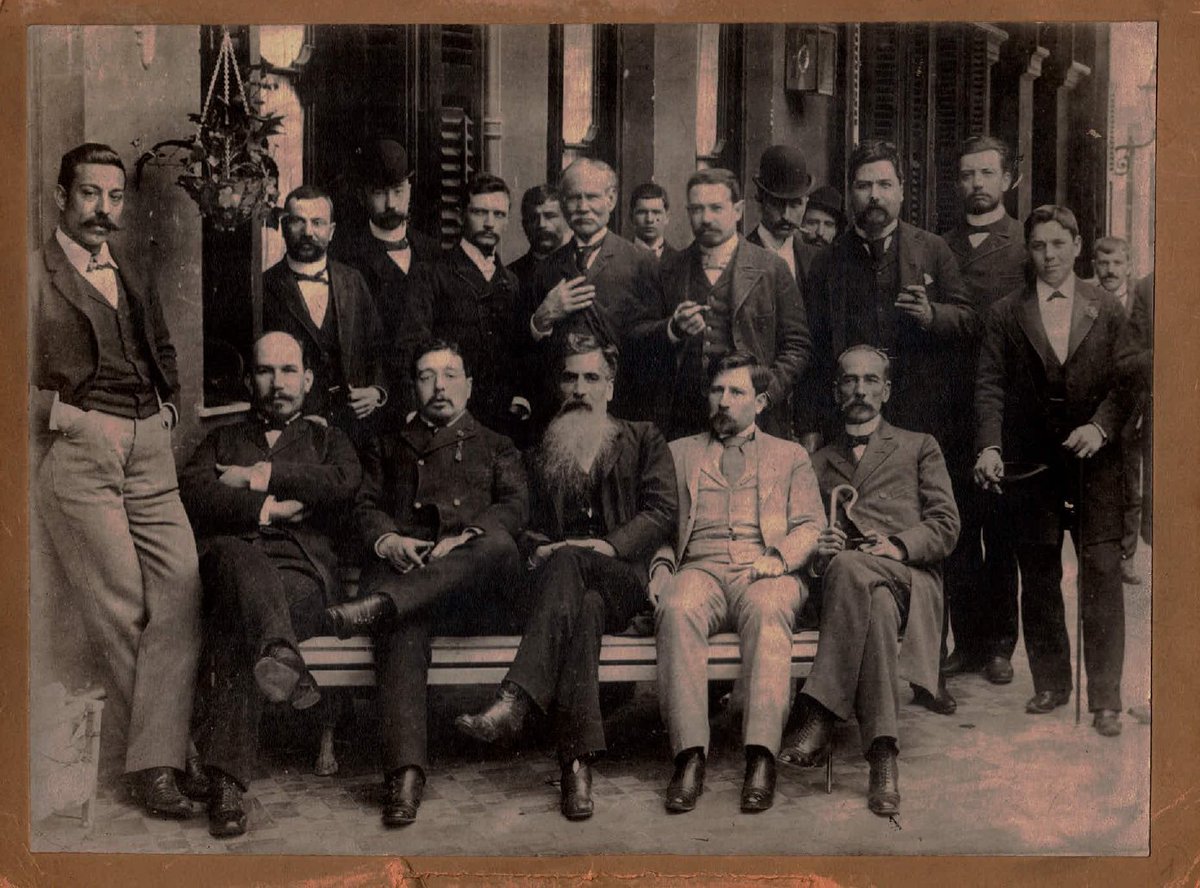

La candidatura de Avellaneda había tomado cuerpo entre sus compañeros de estudios de Córdoba y en el círculo liderado por José Posse en Tucumán. El hacendado peruano Andrés Egaña prestó su casa de Buenos Aires para organizar el comité electoral avellanedista.

El 7 de septiembre visitó Rosario en su primer acto de su campaña proselitista. Asistieron al discurso entre tres y cuatro mil personas. Allí recordó los orígenes de su candidatura y reiteró el apoyo recibido desde varias provincias. También visitó Córdoba y otras ciudades.

El 14 de abril de 1874, en medio de un ambiente de gran tensión, se realizaron las elecciones presidenciales, donde la fórmula Avellaneda-Acosta derrotó a la de Mitre-Torrent, que solo triunfó en Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero y San Juan.

Avellaneda fue electo presidente tras un acuerdo entre este y Adolfo Alsina, que resultó en la fundación en ese año del Partido Autonomista Nacional. Avellaneda había sido ministro de Sarmiento y Acosta gobernador de Buenos Aires, detrás de ellos estaban Sarmiento y Alsina.

Por la elección de Avellaneda en ese año de 1874, el Partido Autonomista porteño que lideraba Adolfo Alsina se unió al Partido Nacional que apoyaba a Avellaneda y se fundó el Partido Autonomista Nacional para apoyar la presidencia del tucumano.

Ante el triunfo de Avellaneda las filas mitristas se levantan en revolución, aunque el mismo Mitre había llamado a aceptar el resultados de las elecciones, denunciado fraude electoral en las elecciones de febrero en Buenos Aires y en las presidenciales de abril.

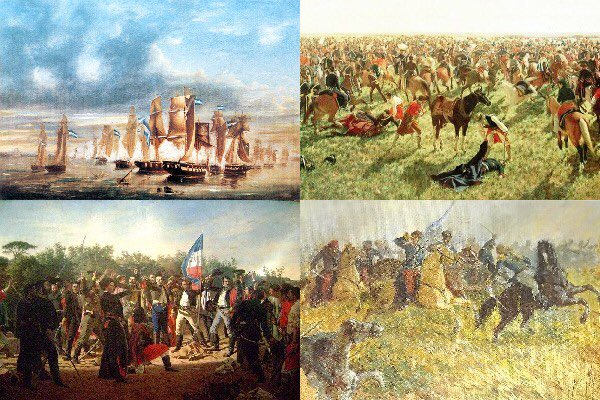

Después de meses de mucha tensión finalmente la revolución mitrista explotó el 24 de septiembre por la mañana. Esta tardaría meses en ser totalmente reprimida y dejo un saldo de miles de muertos.

El 12 de octubre, en medio de la revolución, Avellaneda asumia la presidencia de la Nacion a la edad de 37 años. Sarmiento le dice al entregarle la banda presidencial: “Es usted el primer presidente que no sabe usar una pistola”.

Con las victorias del ejercito que respondía al gobierno en las batalla de La Verde, donde Mitre se rendiría, y con la victoria del ejercito comandado por el coronel Julio Argentino Roca por sobre las tropas rebeldes del general Arredondo en la batalla de Santa Rosa,

la revolución quedaba sofocada en diciembre de 1874. Bartolomé Mitre y todos los civiles y oficiales del ejército que participaron de la revolución quedaron presos por los siguientes meses.

Avellaneda asumió en medio de una crisis económica sin precedentes. La económica nacional estaba deteriorada, los títulos argentinos disminuyeron su valor a cifras alarmantes, en tanto que el presupuesto nacional exhibía un déficit de 13M sobre 16M de pesos oro de entradas.

Las erogaciones de la deuda externa eran una carga casi imposible de solventar. Avellaneda ante el Congreso dijo que "la República puede estar dividida hondamente... pero no tiene sino un honor y un crédito, como sólo tiene un nombre y una bandera ante los pueblos extraños..."

Decía en aquellos tiempos: “Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”. Gracias a esto, la deuda pública fue pagada puntualmente.

El presidente comenzó por reducir considerablemente el presupuesto nacional, de 28,5 millones en 1875 a 19,9 millones en 1877, los sueldos administrativos fueron rebajados en un 15%, en tanto que se declararon cesantes a seis mil empleados públicos.

A fines de 1875 Avellaneda toma la decisión de gravar el comercio exterior, que había sido liberado durante la presidencia de Mitre. Vicente F. López, partidario del proteccionismo industrial, declaraba en el Congreso sobre esto en el debate por la ley:

El diputado Carlos Pellegrini, también partidario del proteccionismo industrial, declara también en el mismo debate en el Congreso:

La tesis proteccionista del oficialismo triunfa y se establecen recargos del 40% a los productos similares a los que se fabricaban en el país, y también se analiza un proyecto de ley destinado a proteger las industrias de elaboración de materias primas de origen nacional.

Este segundo proyecto de ley de 1876 sería aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado. El senador mitrista Juan Eusebio Torrent argumentaría en su contra de la siguiente manera:

La aprobación del proyecto de gravar el comercio exterior provoca la renuncia en agosto de 1876 del ministro de Hacienda Norberto de la Riestra, de orientación mitrista y librecambista, que califica a la industria nacional con tres palabras: “Son cuatro remendones”

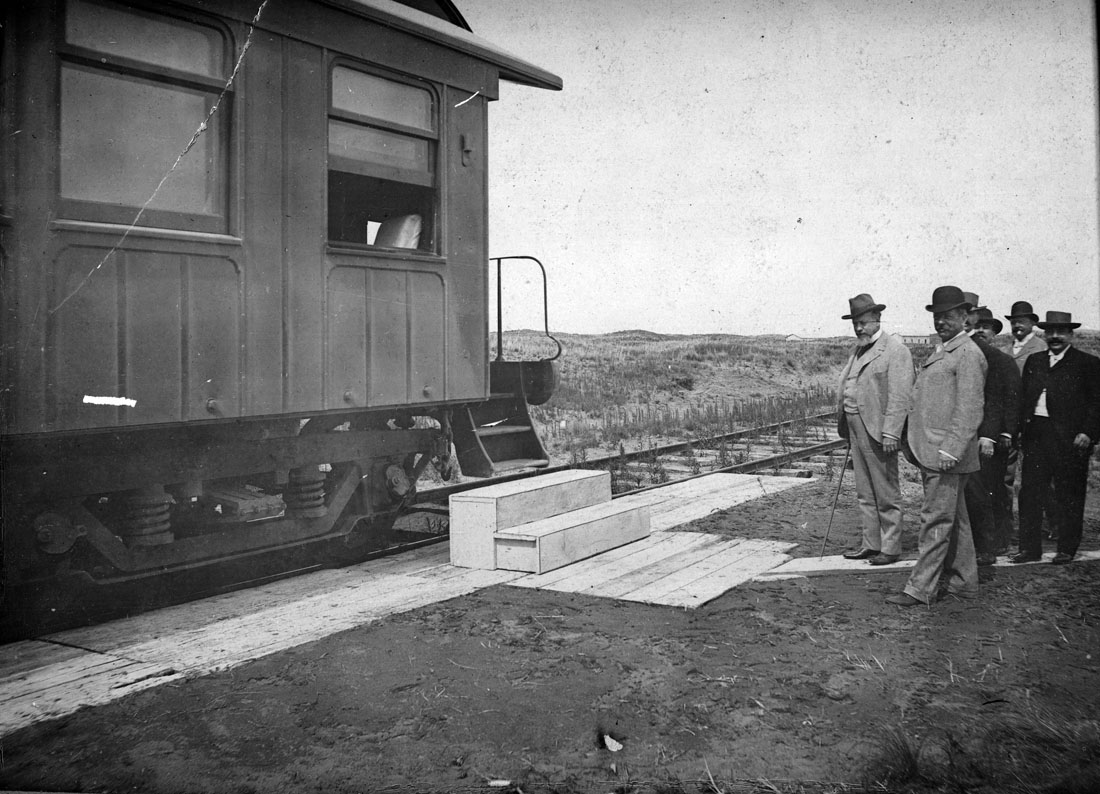

En su mandato, la economía del país vivió una notable recuperación, en la que tuvo que ver mucho el impulso dado a la red de ferrocarriles, su política de austeridad, el citado fomento de la inmigración y el inicio de la exportación de carne congelada y de cereales.

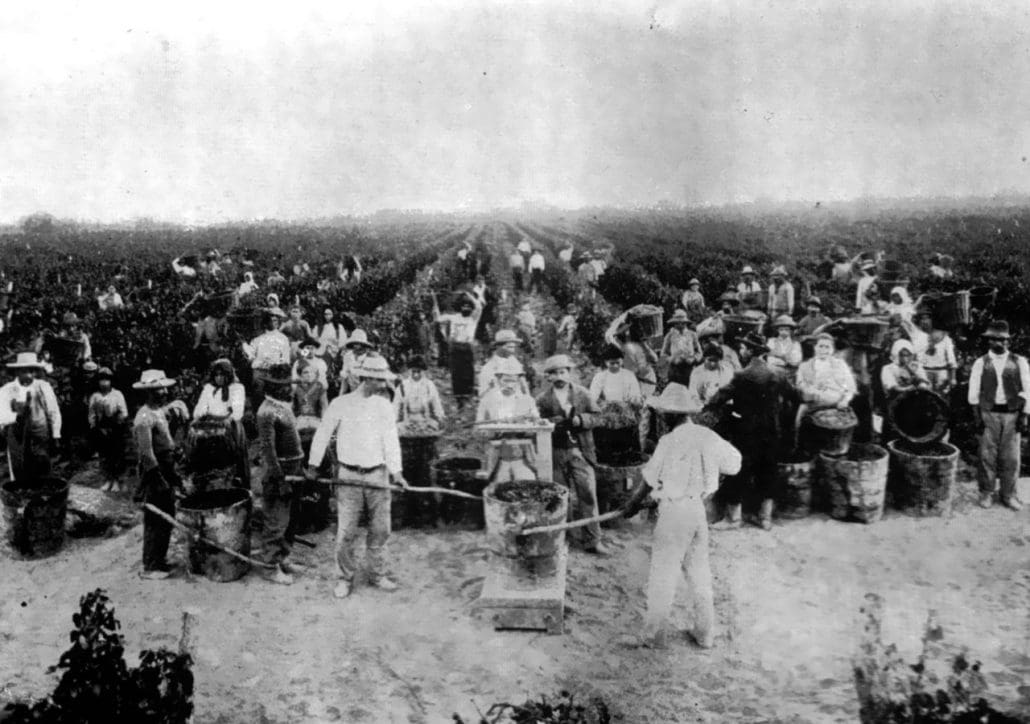

En 1876 se aprobó la ley de inmigración conocida como Ley Avellaneda, que prometía tierras y trabajo a los campesinos europeos. Avellaneda fue el más claro realizador de las ideas del fomento de la inmigración, que la Constitución de 1853, definió en su "cláusula del progreso".

El fomento de la inmigración europea, figuraba como uno de los 22 puntos del programa electoral del presidente Avellaneda. Este compartía ese ideario con Alberdi, sostenedor de la frase "En América gobernar es poblar" y también con el expresidente Sarmiento.

En febrero de 1876 se firmó la paz definitiva con Paraguay, que ponía punto y final a la guerra de la Triple Alianza, cuyos combates habían acabado cinco años antes. El Tratado Machaín-Irigoyen, dictaminó que el límite fronterizo entre ambos países quedaba fijado en el Pilcomayo.

En 1877 Avellaneda inició la política conocida como la “Conciliación de los Partidos” con los mitristas, que habían recibido la amnistía por los actos revolucionarios, e incorporó en su gabinete a los mitristas Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez.

Debido a la política de la conciliación con el mitrismo, un grupo de jovenes autonomistas contrarios al acuerdo con el mitrismo, entre ellos Leandro Alem, Aristóbulo Del Valle, Roque Sáenz Peña, entre otros, deciden escindirse del autonomista y fundan el Partido Republicano.

El 29 de diciembre de 1877, Adolfo Alsina, quien ejercía como ministro de Guerra, muere y esto trajo varios problemas en la administración de Avellaneda, tanto políticos como de estrategia militar para combatir a los indios en las Pampas y en la Patagonia.

El plan de Alsina de construcción de una zanja quedó suspendido cuando Julio Argentino Roca asumió el ministerio el 4 de enero de 1878 quien llevó adelante su plan inspirado por una política ofensiva y total contra los indios.

La Conquista del Desierto, completada entre mayo de 1878 y junio de 1879, fue otro de los hechos destacados del gobierno de Avellaneda, donde se aseguró la soberanía argentina sobre todas las tierras que conformaban parte de las Pampas y de la Patagonia argentina.

A mediados de 1878 la política de la “Conciliación de los Partidos” iniciada el año anterior había fracasado completamente debido al fallecimiento de Adolfo Alsina en los últimos días de diciembre de 1877 y por la revolución liberal en Corrientes de febrero de 1878.

La revolución en Corrientes de febrero de 1878 produjo la caída del gobierno de Manuel Derqui y por lo tanto Avellaneda intervino la provincia, nombrando a Victorino de la Plaza como interventor federal.

La designación de De La Plaza provocó que los ministros nacionalistas, o mitristas, del gobierno como Rufino de Elizalde y José María Gutiérrez renunciaron a sus cargos.

Dos nuevos mitristas se sumarían al gobierno, como Bonifacio Lastra y Saturnino Laspiur, pero lo abandonarían en octubre de 1879, cuando Avellaneda finalmente se pronunció por la candidatura de Roca a la presidencia.

Luego de la muerte de Alsina, el Partido Republicano, escindido del autonomismo por la política de la conciliación con el mitrismo, se disuelve y regresa al Partido Autonomista. Pero la unión del autonomismo no dura mucho y a fines de año se divide internamente en cuatro partes.

El sector liderado por Aristóbulo Del Valle y que agrupaba a ex republicanos (apoyados por Sarmiento) se resuelven por la candidatura del sanjuanino. Los “puros” liderados por Leandro Alem y Luis Sáenz Peña apoyan a Bernardo de Irigoyen como candidato a presidente de la Nación.

Dardo Rocha y su sector, que incluía a Carlos Casares, y la mayor parte del viejo autonomismo alsinista, deciden lanzar la candidatura del general Julio Roca, quien estaba teniendo gran reconocimiento por su actuación como ministro de Guerra y por la Conquista del Desierto.

Finalmente, el sector denominado “lírico”, liderado por el general Martín de Gainza, se resuelve por continuar la política de la conciliación con el mitrismo y lanzar a Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires, como candidato, luego de que Mitre bajara su candidatura.

Los líricos además de ser liderados por Martín de Gainza, contaban con el apoyo del vicepresidente de la Nación Mariano Acosta y de los coroneles José Inocencio Arias y de Hilario Lagos.

El 1 de junio de 1879, el Partido Nacionalista y el sector lírico del Partido Autonomista proclaman el binomio integrado por Carlos Tejedor y por el mitrista sanjuanino Saturnino Laspiur.

La fórmula Tejedor-Laspiur recibe el apoyo del gobernador correntino Felipe Cabral y de distintos grupos mitristas en las provincias de Córdoba, Mendoza, entre otras.

A principios de 1880, y en vista de las elecciones legislativas de febrero y a las presidenciales de abril de 1880, el Partido Nacionalista y el sector lírico del Partido Autonomista acuerdan fusionar sus partidos creando el Partido Liberal de la República Argentina.

Con el correr del año 1879 los autonomistas nacionales fueron cerrando filas en torno al apoyo de la candidatura de Roca, que ya era apoyada por Avellaneda, y a la cual también decidieron apoyar los autonomistas ex republicanos y los puros.

El 11 de abril de 1880 tuvieron lugar las elecciones de ese año donde Julio Argentino Roca venció a Carlos Tejedor. En junio, cuando ya se conocían los resultados, Tejedor lideró una nueva revuelta contra las autoridades nacionales.

El 12 de junio de 1880, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor se levanta en armas contra el gobierno nacional de Nicolás Avellaneda, desconociendo el resultado de las elecciones por ser consideradas fraudulentas.

El 12 de junio se reunió el Colegio Electoral para ratificar la victoria de Julio A. Roca. El cuerpo lo eligió presidente de la República en todas las provincias, excepto en Buenos Aires y Corrientes, a donde se declaró ganador a Tejedor.

Buenos Aires y Corrientes desconocieron los resultados que le dieron el triunfo a Julio Argentino Roca y comenzaron la revolución. Fue una guerra civil más que un duelo partidario, la última de las guerras civiles que afectaron al país.

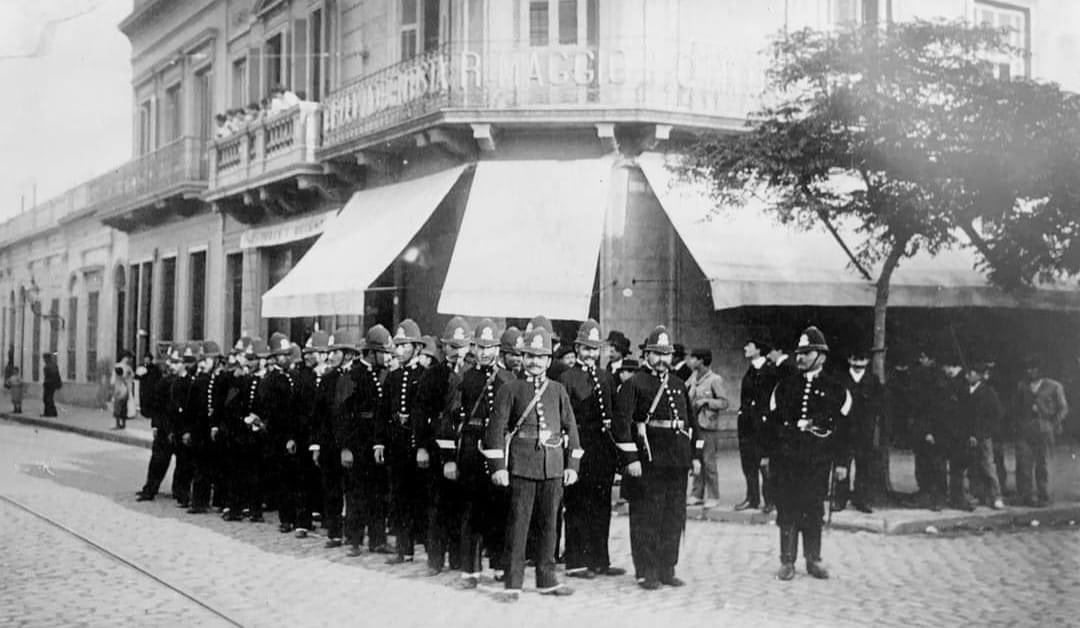

Ante la escalada de violencia, el presiente Nicolás Avellaneda había decidido, por decreto, asentar a las autoridades nacionales en la ciudad de Belgrano, que en ese entonces era un territorio separado de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión de Avellaneda fue acompañada por la mayoría de los diputados y senadores, excepto por los que representaban a Buenos Aires y a Corrientes. Al mismo tiempo convocó a las tropas del ejército nacional dirigidas por Roca para poner a raya a los revolucionarios.

En el conflicto se enfrentaron el ejército Nacional con 3.000 hombres y la guardia miliciana provincial con 12.000. El resultado fue de alrededor de tres mil muertos en los quince días de junio que duró la crisis.

Para el día 21 de junio quedaba claro que la causa porteña estaba perdida. Unos días más tarde el Gobierno Nacional declaró que Buenos Aires se encontraba sitiada y Tejedor nombró a Bartolomé Mitre como jefe de la defensa de la ciudad.

Una vez nombrado, Mitre comenzó las tratativas con el Gobierno Nacional para terminar con el levantamiento. El día 30, el gobernador Carlos Tejedor presentó su renuncia. Avellaneda intervino la provincia y disolvió a todas las milicias provinciales de Buenos Aires.

Por último, también en lo referente al marco de integración nacional, el 21 septiembre de 1880, luego de derrotadas las fuerzas porteñas, pocos antes de finalizar su mandato, la ciudad de Buenos Aires fue finalmente federalizada y convertida en la Capital de la Argentina.

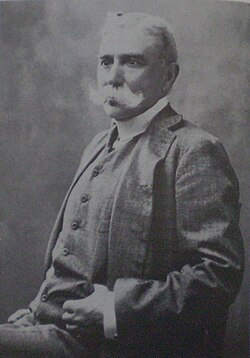

Finalmente el 12 de octubre de 1880 Avellaneda entregó el mando de presidente de la Nación al general Julio Argentino Roca. En 1881, Avellaneda se convirtió en rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires y en 1883 fue elegido como senador nacional por Tucumán.

Desde su banca del senado logró la aprobación de la Ley Universitaria, que garantizaba la autonomía de las universidades nacionales. La ley otorgó a los centros educativos de enseñanza superior autonomía universitaria a nivel académico,

respetando la libertad de enseñanza y de pensamiento y que constituyó uno de los antecedentes de la Reforma Universitaria de 1918.

Avellaneda desde los días de su presidencia se lo notaba avejentado, frágil y endeble físicamente. Pero en sus últimos años su salud empezó a empeorar, fue diagnosticado con la enfermedad de Bright, mal que lo acarrearía hasta su muerte.

Con la esperanza de poder tratar la enfermedad que lo afectaba, viajó a Francia a consultar a un grupo de médicos especialistas. Sin embargo, el diagnóstico no era bueno, no había nada que pudieran hacer. Luego de tres meses, Avellaneda decidió volver para morir en su patria.

Pero su último deseo no pudo ser cumplido, Avellaneda falleció el 25 de noviembre de 1885, a los 48 años de edad, en brazos de su esposa Carmen Nobrega, cerca de la costa argentina, cuando regresaba a la Argentina a bordo del vapor Congo.

Fue bajado de la embarcación en un ataúd cubierto con la bandera argentina. El presidente Julio Argentino Roca decretó ocho días de duelo nacional, y sus restos fueron despedidos con todos los honores.

“Sólo se aprende a pensar pensando; a trabajar, trabajando; y a ser libre usando siempre la libertad”.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh