Hay historias que quedan ocultas durante años.

Este armario quedó perdido en la historia 50 años.

Pero en 1994 unos estudiantes lo encontraron por casualidad y con él la historia de Otto Weidt, el Schindler de Berlín.

Hoy,en #berlinespobreperosexi, El taller de ciegos de Weidt

Este armario quedó perdido en la historia 50 años.

Pero en 1994 unos estudiantes lo encontraron por casualidad y con él la historia de Otto Weidt, el Schindler de Berlín.

Hoy,en #berlinespobreperosexi, El taller de ciegos de Weidt

El callejón de Rosenthaler es uno de los lugares más pintorescos de Berlín. Lleno de graffitis y arte moderno, es uno de los mejores sitios para tomar una cerveza en verano.

Sin embargo, hace 80 años era muy distintos. Pertenecía al barrio de artesanos en los Hackesche Höfe.

Un lugar lleno de pequeños talleres, patios con fábricas y negocios judíos.

Un lugar lleno de pequeños talleres, patios con fábricas y negocios judíos.

Otto Weidt, nuestro protagonista, no era judío, era un empresario que había hecho mucho dinero con su empresa de cepillos con empleados ciegos y sordos.

Porque Otto era ciego, aunque tenía una gran visión.

Porque Otto era ciego, aunque tenía una gran visión.

Por eso comprendió pronto lo que estaba sucediendo con sus vecinos judíos.

A principio del año 40, los judíos berlineses estaban en gran peligro. Todos estaban siendo deportados a los campos de concentración o exterminio.

Todos, salvo los trabajadores esenciales.

Todos, salvo los trabajadores esenciales.

En aquellos años, Weidt había firmado un contrato con el ejército para suministrarles cepillos.

Esto llevaba consigo un trato favorable, porque su pequeño taller de ciegos y sordos era "de gran valor para las actividades militares"

Esto llevaba consigo un trato favorable, porque su pequeño taller de ciegos y sordos era "de gran valor para las actividades militares"

¿Qué significaba eso?

Que sus empleados no podían ser tocados, eran gente importante.

Y supongo que ya habréis adivinado que hizo después el bueno de Otto Weidt...

Que sus empleados no podían ser tocados, eran gente importante.

Y supongo que ya habréis adivinado que hizo después el bueno de Otto Weidt...

Contrató a todos los judíos ciegos y sordos que pudo.

40 familias en total fueron salvadas en los primeros años de la guerra.

40 familias en total fueron salvadas en los primeros años de la guerra.

Su estrategia era simple, si venía la Gestapo a su taller, les advertía que sus trabajadores eran esenciales y no podían llevárselos, fueran o no fueran judíos.

Pero la Gestapo no entiende de estrategias.

Pero la Gestapo no entiende de estrategias.

Un día de 1942 entró en el Taller y se llevó a todos los empleados judíos a un centro de deportación.

Weidt no se encontraba allí, pero en cuanto se enteró corrió a la estación de Hamburger Banhhof y encontró a toda su plantilla dispuesta a coger uno de los trenes de la muerte.

Weidt no se encontraba allí, pero en cuanto se enteró corrió a la estación de Hamburger Banhhof y encontró a toda su plantilla dispuesta a coger uno de los trenes de la muerte.

Rogó y pidió a los jefes de la Gestapo que los liberasen, que eran valiosos para la guerra.

Los jefes no escucharon a Weidt...

Los jefes no escucharon a Weidt...

Por suerte si escucharon el sonido del dinero.

Se dejaron sobornar y liberaron a todos los trabajadores del taller.

Se dejaron sobornar y liberaron a todos los trabajadores del taller.

Weidt se volvió más prudente.

Sabía que aquel argumento de "trabajadores esenciales" ya no le valdría.

Así que diseño un armario.

Un armario muy especial.

Sabía que aquel argumento de "trabajadores esenciales" ya no le valdría.

Así que diseño un armario.

Un armario muy especial.

Detrás de él, se construiría una habitación invisible.

Una habitación para sus trabajadores.

Una habitación para la salvación.

Una habitación contra el nazismo.

Una habitación para sus trabajadores.

Una habitación para la salvación.

Una habitación contra el nazismo.

Gracias a un complejo sistema de campanas por todas las habitaciones, se podía avisar a los trabajadores de la llegada de la Gestapo.

Incluido tres judíos que trabajaban en la administración, algo terminantemente prohibido desde hacía años.

Incluido tres judíos que trabajaban en la administración, algo terminantemente prohibido desde hacía años.

Así sobrevivieron muchas familias judías, gracias a la comida que les conseguía en el mercado negro el propio Weidt.

Incluso falsificó muchos documentos para que pudieran seguir en Berlín.

Incluso falsificó muchos documentos para que pudieran seguir en Berlín.

Pero todo esto estalló el 27 de febrero de 1943.

Llegó la última redada: La Fabrikaktion.

Aquel día, la Gestapo se desplegó por todas las fábricas y talleres de Berlín deteniendo a más de 11.000 judíos.

Llegó la última redada: La Fabrikaktion.

Aquel día, la Gestapo se desplegó por todas las fábricas y talleres de Berlín deteniendo a más de 11.000 judíos.

Por supuesto, los trabajadores de Otto Weidt no estaban entre ellos.

Aquel día, alertado por un soplo, Weidt decidió mantener cerrado su taller aquel funesto 27 de febrero.

Aquel día, alertado por un soplo, Weidt decidió mantener cerrado su taller aquel funesto 27 de febrero.

Sin embargo, entendió que Berlin ya no era un lugar seguro para sus trabajadores.

Muchos de sus trabajadores huyeron de Berlín, algunos con mejor suerte, otros con peor.

Muchos de sus trabajadores huyeron de Berlín, algunos con mejor suerte, otros con peor.

Pero algunos se quedaron con él.

La futura escritora Inge Deutschkron, se ocultó con su madre en un piso junto a otras familias judías.

La futura escritora Inge Deutschkron, se ocultó con su madre en un piso junto a otras familias judías.

Pero a quién más pudo ayudar Otto Weidt fue a la familia Licht, formada por dos de sus empleados, Georg y Käthe, y su hija Alice.

Ellos fueron los habitantes de la habitación invisible durante meses.

Ellos fueron los habitantes de la habitación invisible durante meses.

Por desgracia, en octubre de 1943, la familia era detenida y enviada al gueto de Theresienstadt, el campo de concentración que los Nazis usaban como antesala a los campos de exterminio.

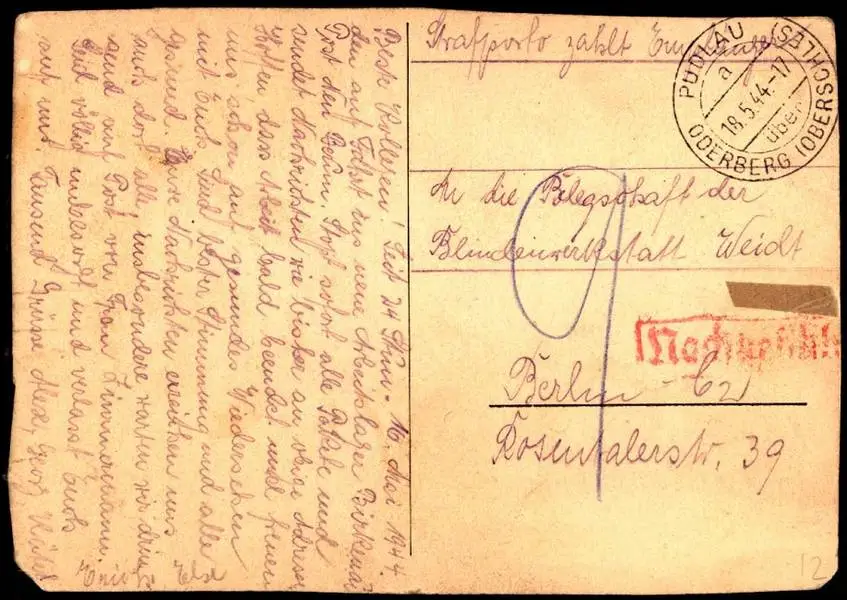

Durante su estancia, la familia Licht se pudo comunicar por carta con Weidt. Con mensajes cifrados, le iban pidiendo comida o ropa.

Llegaron 150 paquetes para ellos.

Llegaron 150 paquetes para ellos.

Pero la influencia de Otto Weidt no podía salvarlos de todo.

En 1944 la familia era deportada a Auschwitz.

En 1944 la familia era deportada a Auschwitz.

Alice, la hija, logró tirar una carta desde uno de los trenes de la muerte.

Nadie sabe quién la cogió, ni cómo lo hizo, pero la carta llegó al taller de ciegos.

Nadie sabe quién la cogió, ni cómo lo hizo, pero la carta llegó al taller de ciegos.

Weidt no dudó ni un minuto y se presentó en el mismísimo Auschwitz para sacar a la familia Licht.

Por desgracia llegó tarde, Gorg y Käthe ya habían muerto en las cámaras de gas.

Por desgracia llegó tarde, Gorg y Käthe ya habían muerto en las cámaras de gas.

Alice tuvo más suerte y fue trasladada a otro campo de concentración: Christianstadt.

Allí, Weidt encontró a un empleado que se dejó sobornar. Él le proporcionó la ropa, la medicina y los conocimientos para conseguir lo que Alice creía imposible, escapar del horror.

Allí, Weidt encontró a un empleado que se dejó sobornar. Él le proporcionó la ropa, la medicina y los conocimientos para conseguir lo que Alice creía imposible, escapar del horror.

En el invierno de 1945, Alice Licht consiguió huir del campo de concentración y viajar hasta Berlín.

Allí vivió hasta el final de la guerra en casa de Weidt, escondida pero a salvo.

Allí vivió hasta el final de la guerra en casa de Weidt, escondida pero a salvo.

Todas estas experiencias las escribía la propia Licht en su diario.

Un diario contando su historia, pero sobre todo la de Weidt y su taller de ciegos.

Un diario contando su historia, pero sobre todo la de Weidt y su taller de ciegos.

El diario quedó sepultado por el tiempo hasta 1994, cuando unos estudiantes de la Universidad estaban buscando datos sobre la resistencia en Berlín.

Cuando encontraron el diario.

Y tras el diario, decidieron buscar el taller en el antiguo callejón.

Cuando encontraron el diario.

Y tras el diario, decidieron buscar el taller en el antiguo callejón.

Allí estaba todo, intacto.

Con las mismas máquinas, las mismas fotos y el mismo armario en el que una vez se ocultó Alice Licht y su familia.

La historia ante ellos.

Con las mismas máquinas, las mismas fotos y el mismo armario en el que una vez se ocultó Alice Licht y su familia.

La historia ante ellos.

Hoy ese taller es el museo Otto Weidt.

Una visita que me gusta recomendar en Berlín, porque cuando visitas un campo de concentración, el alma se te encoge.

Pero entre las paredes del taller de Otto Weidt sientes que hay siempre hay un lugar para la bondad.

Una visita que me gusta recomendar en Berlín, porque cuando visitas un campo de concentración, el alma se te encoge.

Pero entre las paredes del taller de Otto Weidt sientes que hay siempre hay un lugar para la bondad.

Y hasta aquí mi vuelta a #berlinespobreperosexy para comenzar el año.

He tenido muuuuuchos problemas para publicar este hilo, porque se ha roto y he tenido que hacer un segundo hilo.

Darle un poquito de amor, porque he perdido mucho retuit por el camino.

He tenido muuuuuchos problemas para publicar este hilo, porque se ha roto y he tenido que hacer un segundo hilo.

Darle un poquito de amor, porque he perdido mucho retuit por el camino.

https://twitter.com/Yosoycorra/status/1613875794819915777

Muchas gracias por llegar hasta aquí.

Como siempre, un placer sacar una ventanita a Berlín, especialmente para contar esta historia.

Ojalá más Ottos Weidts en la historia.

Buen fin de semana a todos.

Como siempre, un placer sacar una ventanita a Berlín, especialmente para contar esta historia.

Ojalá más Ottos Weidts en la historia.

Buen fin de semana a todos.

Y la semana que viene, volvemos al cine con un hilo sobre la película Ed Wood

Me informa Begoña que está cerrado hasta mayo... yo lo siento si habéis pensado ir a visitarlo estos días.

https://twitter.com/beguitorubio/status/1614187543746039808?s=20&t=uDtO3eNg-h5GyaiMaJipKg

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh