Geostazionaria, eliosincrona, areocentrica: le orbite dei satelliti artificiali hanno nomi strani e complicati. Proviamo a capire qualcosa di più sulle loro caratteristiche.

(continua)

(continua)

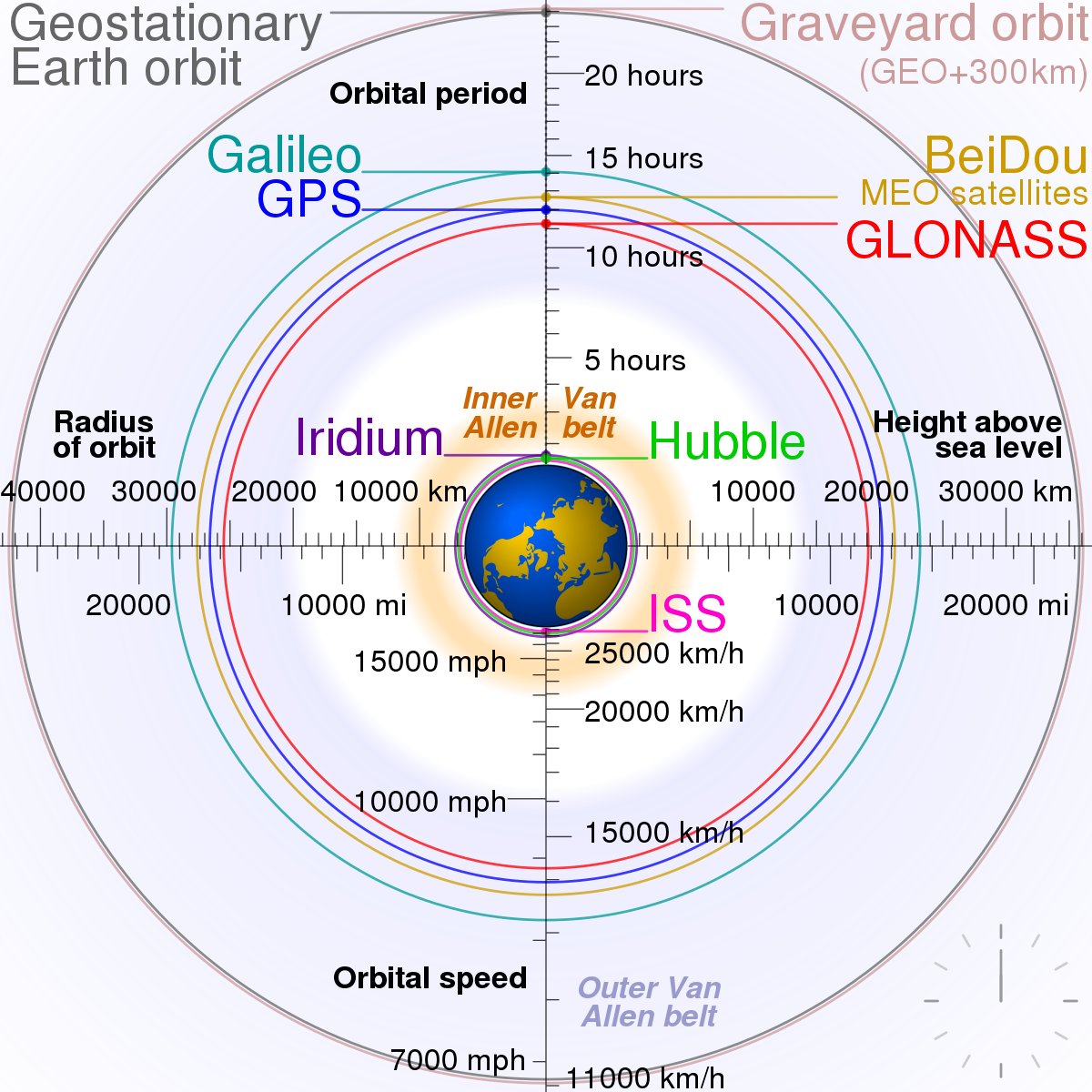

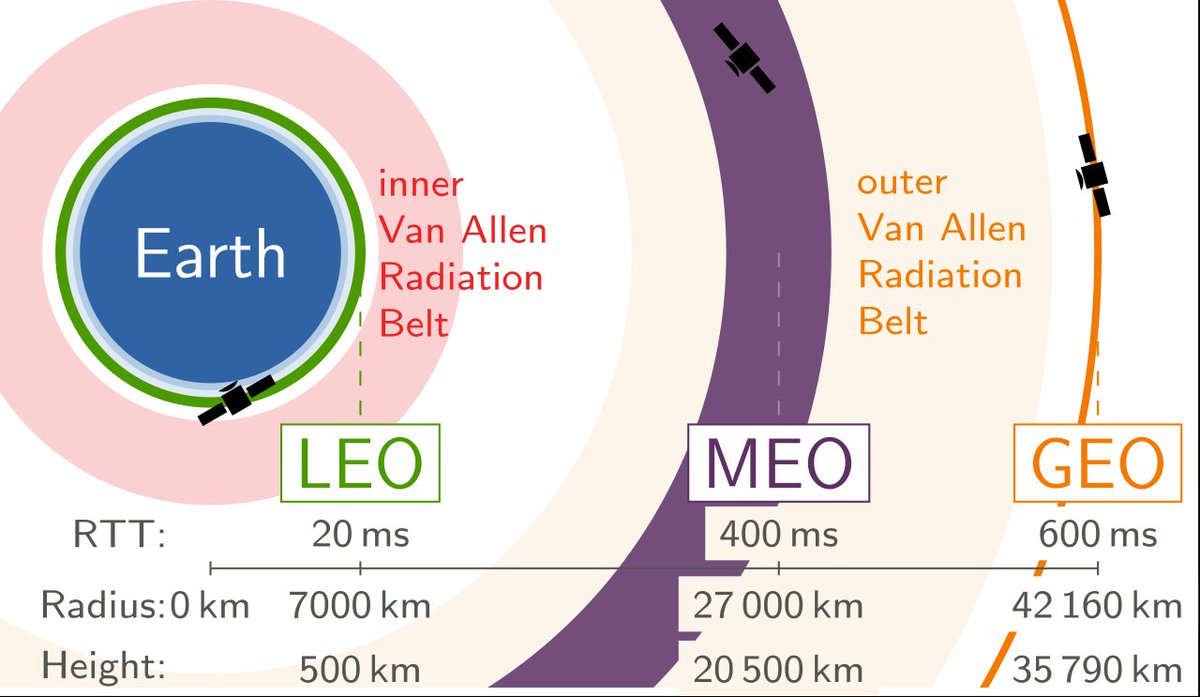

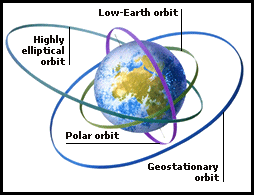

Cominciamo dall’altitudine. Fino a 2000 km di altitudine si parla di orbita bassa o LEO, dall’inglese Low Earth Orbit. È l’orbita a cui è più facile arrivare, perciò i primi satelliti come lo Sputnik 1 erano tutti in orbita bassa.

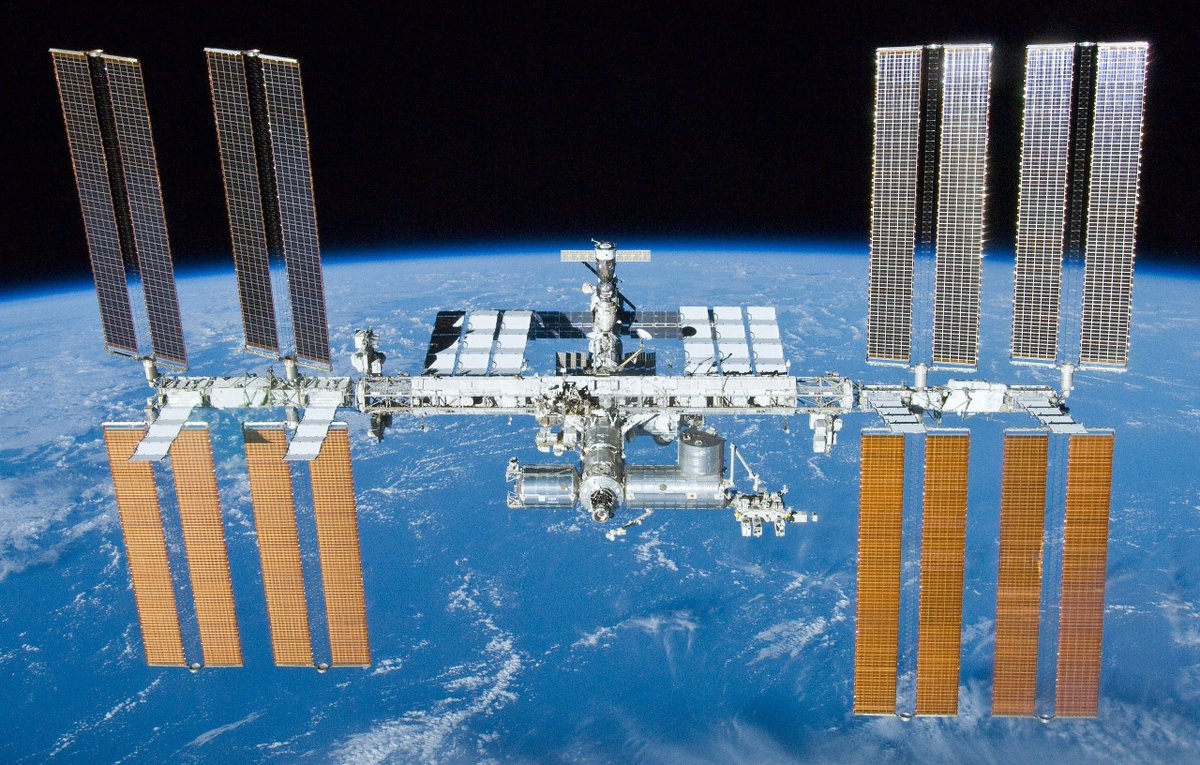

Oggi sono in orbita bassa la ISS e molti satelliti di osservazione terrestre, che così possono studiare la Terra da vicino. A questa quota, i satelliti fanno un giro completo intorno alla Terra in circa 90 minuti. È l’orbita più inquinata da detriti di vecchi satelliti.

Sopra l’orbita bassa c’è quella media o MEO, tipica dei satelliti di navigazione, come Galileo. I satelliti di Galileo fanno un giro completo intorno alla Terra in circa 14 ore.

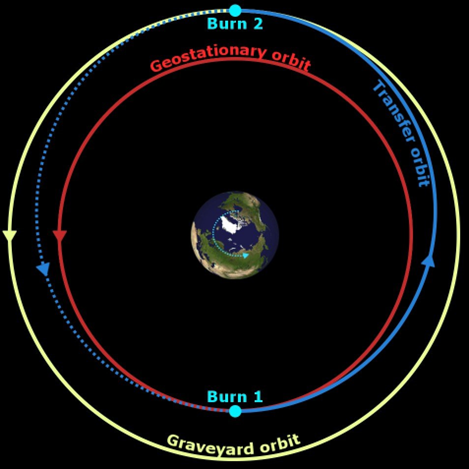

Man mano che ci si allontana dalla Terra la velocità di rivoluzione diminuisce e il periodo orbitale aumenta: a circa 36.000 km di quota i satelliti fanno un giro completo intorno alla Terra da ovest verso est nello stesso tempo che impiega la Terra a ruotare su sé stessa.

Perciò visti dalla superficie terrestre sembrano fermi (“stazionari”) sopra un punto preciso (se la loro orbita è circolare e sul piano dell'equatore). Si parla per questa ragione di orbita geostazionaria o GEO.

Questo semplifica le comunicazioni, perché l’antenna terrestre che trasmette verso un satellite geostazionario non deve muoversi per seguire il suo movimento apparente. I s. geostazionari vedono sempre gran parte della Terra e sono adatti per meteorologia e telecomunicazioni.

Poche centinaia di kilometri sopra i 36.000 km c’è la cosiddetta “orbita cimitero” in cui i satelliti geostazionari vengono trasferiti quando hanno smesso di funzionare, per non interferire con quelli operativi.

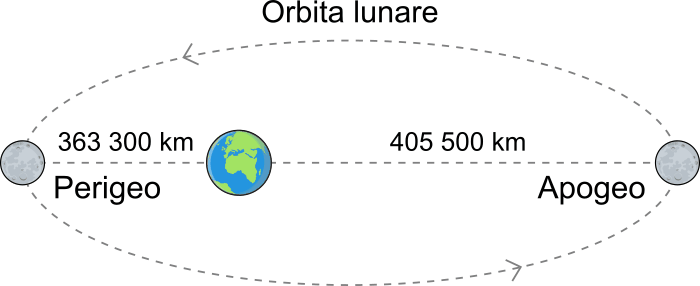

I punti in cui il satellite si trova rispettivamente più vicino e più lontano dal corpo attorno a cui ruota si chiamano periasse e apoasse (perigeo e apogeo per la Terra). Nel caso particolare delle orbite circolari, come quelle geostazionarie, periasse e apoasse sono uguali.

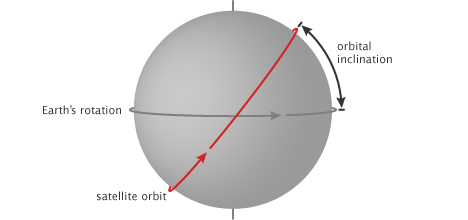

L’inclinazione di un’orbita viene misurata rispetto al piano dell’equatore. Di conseguenza un’orbita con inclinazione zero gira intorno all’equatore, mentre un’orbita con inclinazione 90° passa sopra i poli.

Ci vuole meno energia per mandare un satellite in orbita equatoriale, perché si può sfruttare l’effetto “fionda” fornito dalla rotazione terrestre, mentre per mandare un satellite in orbita polare tutta l’energia viene fornita dal lanciatore.

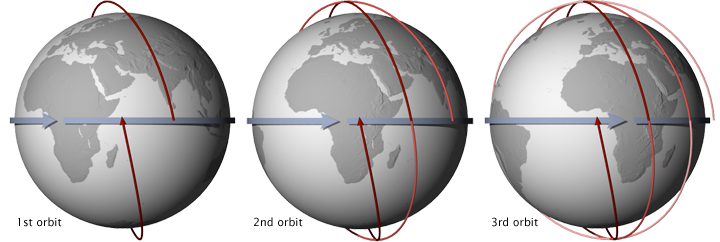

Le orbite polari hanno però il vantaggio che la Terra ruota sotto il satellite mentre lui le gira intorno e in questo modo un po’ alla volta passano sopra tutta la superficie terrestre.

Per questo sono tipiche dei satelliti in orbita bassa che fanno osservazione della Terra e hanno bisogno di vederne tutta la superficie. I satelliti geostazionari sono invece costretti ad avere inclinazione zero per poter apparire fermi sopra l’equatore.

Un’orbita eliosincrona è un tipo particolare di orbita polare in cui il satellite passa su ogni punto della Terra sempre alla stessa ora: per esempio passa sopra Roma sempre a mezzogiorno.

Questo è molto utile per studiare come un’area geografica si modifica nel tempo a parità di condizioni, per esempio per osservare la deforestazione o l’aumento del livello degli oceani.

(fine)

(fine)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh