El 19 de septiembre de 1955, el general Franklin Lucero, ministro de Ejército, leyó por radio una carta del presidente Perón en la que este proponía entregar su mando al Ejército, por lo tanto renunciaba al cargo de presidente de la Nación.

Además, Lucero anunciaba un parlamento entre el bando del gobierno nacional y de las fuerzas revolucionarias, y un inmediato cese de las hostilidades. Este anuncio se daba en medio de las amenazas de la Marina de bombardear los depósitos petroleros de La Plata y Dock Sud, luego

de haber bombardeado el día anterior los depósitos de Mar del Plata. A este punto, la revolución que había comenzado Lonardi en Cordoba el 16 de septiembre ya se había extendido a gran parte del país, y había levantamientos en Cuyo, en Corrientes, en la base naval Puerto Belgrano

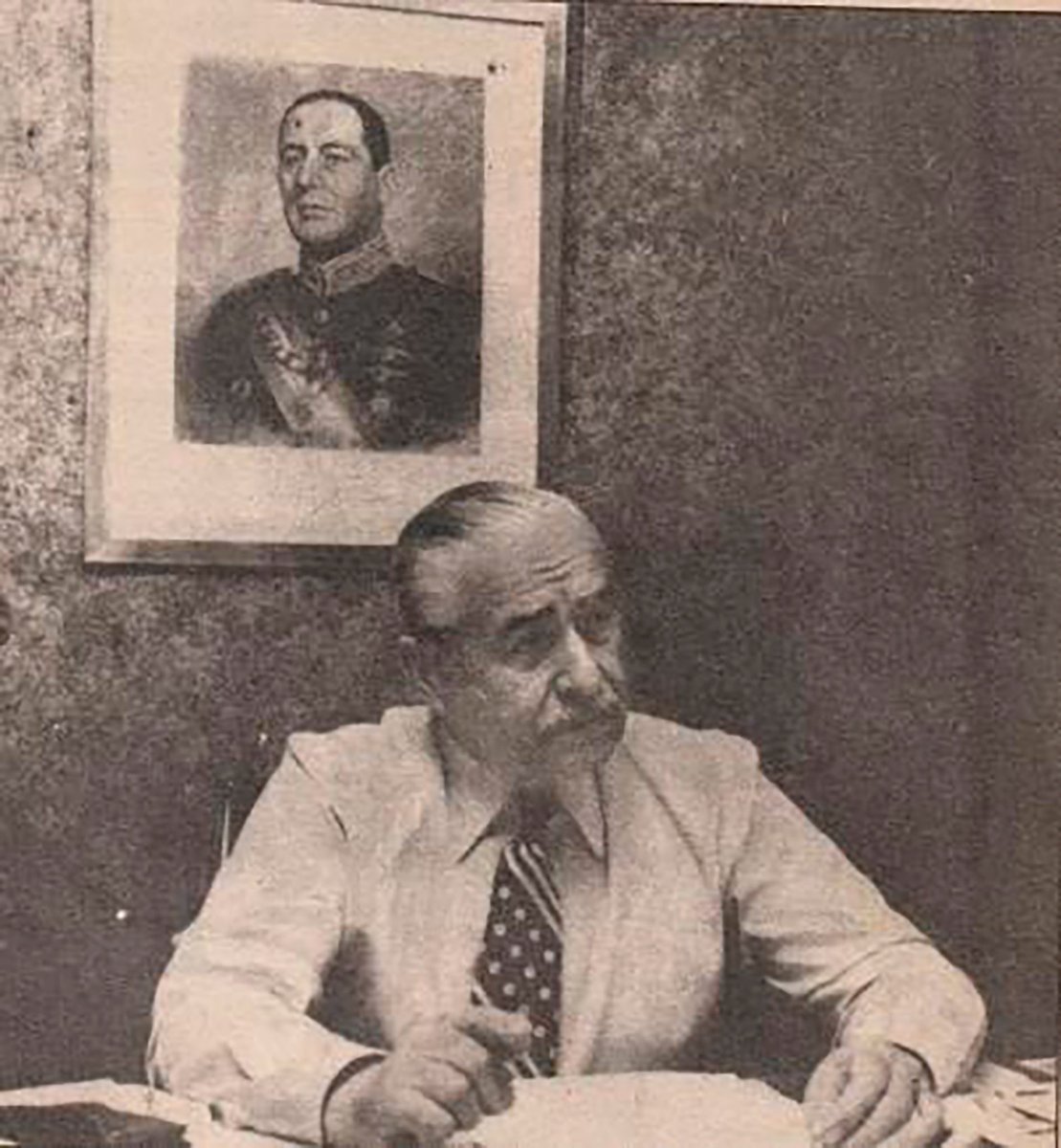

y en otras localizaciones. Luego de leer la carta de renuncia de Perón, se formó una Junta Militar de oficiales leales, que lideraba el general Emilio Forcher, para conducir las negociaciones con las fuerzas revolucionarias.

La Junta Militar estaba integrada por los generales Emilio Forcher, José Domingo Sosa Molina, Carlos Wirth, Audelino Bargallo, Ángel J. Manni, Juan J. Polero, Juan José Valle, Raúl Tanco, Carlos Alberto Levene, Oscar Uriondo, Oscar Sacheri, José C. Sampayo, entre otros,

Ese mismo día 19 de septiembre había dudas entre los miembros de la recién formada Junta ya que la carta de Perón, en que solicitaba al Ejército la negociación de un acuerdo, describía su actitud como un “renunciamiento”, terminó más ambiguo que renuncia.

Algunos lo interpretaron como índice de que en realidad no abandonaba el mando. También surgieron problemas constitucionales, ya que un presidente normalmente eleva su renuncia a la consideración del Congreso.

Pero al fin, tras consultar a asesores legales del Ejército argumentaron en favor o en contra, los diecisietes generales (entre los cuales había oficiales que habían sido íntimos colaboradores del gobierno peronista), votaron por unanimidad en el sentido que la carta debía

interpretarse como una renuncia y la Junta tenía plena libertad de acción para negociar con el comando revolucionario. Sin embargo, la Junta Militar no asumió los poderes de un gobierno, salvo los relacionados con el mantenimiento del orden; a pesar de algunas expectativas,

no nombró un gabinete. Limitó sus funciones a negociar un acuerdo de paz con los revolucionarios. Con este fin nombró un comité de cuatro personas para estudiar la situación y prepara la actitud negociadora para aprobación de la Junta.

El comité, bajo la presidencia del general Forcher, comenzó su tarea por la tarde y cerca de medianoche presentó su asesoramiento a la Junta. Pero en ese momento fue evidente de que Perón no se había propuesto renunciar al presentar su carta en la mañana, o bien cambió después de

parecer, ya que convocó a la Junta Militar a una reunión en la residencia presidencial y al mismo tiempo solicitó los últimos datos sobre la situación militar. Algunos miembros de la Junta juzgaron que la intervención de Perón ya era inadmisible, pero la opinión que predominó fue

enviar ante él una delegación de seis generales con mayor antigüedad. En la residencia presidencial, Perón negó haber renunciado e insistió en que si debía renunciar, lo haría ante el Congreso.

La delegación abandonó la residencia y regresó al edificio del Ministerio de Ejército para informar a la Junta. Una vez más, tras algunas discusiones, la Junta votó por unanimidad y confirmó su decisión previa.

Además, destino a uno de sus integrantes, el general Ángel J. Manni, para que anunciara a Perón que la Junta Militar había ratificado su interpretación de la carta como una renuncia y que actuaba con total independencia.

El general Manni informó al ya expresidente por teléfono, y agregó un consejo personal: “ponga distancia cuanto antes”. Perón aceptó el consejo y buscó refugio, poco tiempo después, en la embajada del Paraguay.

Mientras la Junta se ocupaba en establecer su independencia respecto de Perón antes de iniciar las negociaciones, los jefes revolucionarios todavía tenían que decidir quién era él que encabezaba la revolución.

Entre los jefes del Ejército, no había dudas que el jefe era el general Eduardo Lonardi, quien había triunfado en sus objetivos revolucionarios. Pero el problema fundamental eran las relaciones entre los rebeldes de la Marina y Lonardi.

El almirante Rojas, ahora comandante de la flota revolucionaria, tomó la decisión capital, reconociendo a Lonardi como jefe revolucionario y presidente, sin consultar a los capitanes de navío Perren y Rial, que dirigían el operativo revolucionario en la zona de Puerto Belgrano.

Mientas la tregua no tardaba en cumplirse en la zona de Buenos Aires, las tratativas concretas entre el Comando Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la Junta Militar se iniciaron por la tarde del 20 de septiembre, a bordo del crucero 17 de octubre.

La delegación de la Junta Militar, compuesta por los generales Forcher, Manni, José Sampayo y Oscar Sacheri, discutieron con el Comando Revolucionario, liderado por el almirante Isaac F. Rojas y el general Juan José Uranga, los puntos del acuerdo.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh