Da oltre 50 anni dove c’è una guerra, una calamità naturale, dove c’è sofferenza da alleviare e vite da salvare ci sono loro.

Come dopo il terremoto in Nicaragua del 1972 che distrusse gran parte della città di Managua uccidendo tra 10.000/30.000 persone.

@MSF_ITALIA @MSF

Come dopo il terremoto in Nicaragua del 1972 che distrusse gran parte della città di Managua uccidendo tra 10.000/30.000 persone.

@MSF_ITALIA @MSF

Ed erano lì nel 1974, quando l’uragano Fifi devastò l’Honduras. avviando la prima missione di assistenza medica di lungo periodo.

Il primo loro grande intervento in una zona di guerra avvenne nel 1977 in Libano.

Nel 1978 hanno poi avviato attività per i rifugiati in Thailandia, nella regione di Ogaden e per i rifugiati eritrei in Sudan.

Nel 1978 hanno poi avviato attività per i rifugiati in Thailandia, nella regione di Ogaden e per i rifugiati eritrei in Sudan.

Nel 1990 erano in Liberia durante la guerra civile.

E nel 1994, loro erano lì, in Ruanda, a Kigali, durante il genocidio.

E nel 1995 erano a Srebrenica testimoni della caduta della “zona protetta” della Nazioni Unite denunciando il massacro di migliaia di civili.

E nel 1994, loro erano lì, in Ruanda, a Kigali, durante il genocidio.

E nel 1995 erano a Srebrenica testimoni della caduta della “zona protetta” della Nazioni Unite denunciando il massacro di migliaia di civili.

Nel 2001 erano in sette paesi a fornire farmaci antiretrovirali ai malati sieropositivi HIV/AIDS.

Nel 2004 erano in Darfur e Ciad a lanciare campagne di vaccinazione di massa durante un’emergenza nutrizionale.

Nel 2004 erano in Darfur e Ciad a lanciare campagne di vaccinazione di massa durante un’emergenza nutrizionale.

Nel 2005 lo tsunami in Indonesia.

In 48 ore i loro uomini e donne erano sul posto per distribuire acqua, forniture mediche e igieniche.

E poi in Afghanistan nel 2009, in Sudan ad assistere i rifugiati che scappavano dal Paese.

Nel 2013 in Siria, in Giordania, in Libano e in Iraq

In 48 ore i loro uomini e donne erano sul posto per distribuire acqua, forniture mediche e igieniche.

E poi in Afghanistan nel 2009, in Sudan ad assistere i rifugiati che scappavano dal Paese.

Nel 2013 in Siria, in Giordania, in Libano e in Iraq

Nel 2014 con l’epidemia di Ebola hanno messo in piedi il più grande intervento mai realizzato per arginare l’epidemia in sei paesi in Africa occidentale. Nel 2017 li troviamo durante l’emergenza dei Rohingya, in fuga dal Myanmar.

Nel 2018, dal 1° aprile al 28 maggio, sono a Gaza, per assistere tutti i feriti degli scontri tra palestinesi ed esercito israeliano.

E poi 2020 con l’Emergenza COVID-19 MSF mette in campo, fin dai primi giorni, una risposta alla pandemia da Covid-19 in più di 70 paesi.

E poi 2020 con l’Emergenza COVID-19 MSF mette in campo, fin dai primi giorni, una risposta alla pandemia da Covid-19 in più di 70 paesi.

Per la loro esperienza con misure di prevenzione del contagio acquisite in epidemie di Ebola, morbillo o colera, sono stati in prima fila all’inizio della pandemia in 70 Paesi.

Compresa l’Italia.

Compresa l’Italia.

Oggi sono in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe americane a visitare migliaia di persone impossibilitate ad accedere alle cure.

Sono in Ucraina, anche al fronte, a salvare vite umane.

E in Turchia e in Siria dopo il terremoto.

Sono in Ucraina, anche al fronte, a salvare vite umane.

E in Turchia e in Siria dopo il terremoto.

Sono ovunque nel mondo.

Dove si sono conflitti, dove ci sono epidemie e cure negate, dove ci sono catastrofi naturali e popolazioni in fuga da guerre, crisi e povertà.

A dare assistenza medica, supporto psicologico, a dare cibo e acqua.

Dove si sono conflitti, dove ci sono epidemie e cure negate, dove ci sono catastrofi naturali e popolazioni in fuga da guerre, crisi e povertà.

A dare assistenza medica, supporto psicologico, a dare cibo e acqua.

Loro sono gli uomini e donne dell’organizzazione umanitaria non governativa Medici senza frontiere.

Ecco, noi abbiamo multato e approvato una legge contro uomini e donne di MSF (Geo Barents).

Abbiamo multato e fermato dei soccorritori, in un Paese dove l’omissione di soccorso è un reato.

Abbiamo multato e fermato dei soccorritori, in un Paese dove l’omissione di soccorso è un reato.

Non siamo l’unico Paese ad aver fatto una legge contro le ONG.

Prima di noi lo ha fatto la Russia nel 2012.

E poi anche ’Ungheria di Orban nel 2015.

Una legge che mirava a screditare le ONG definita “Stop Soros”.

Prima di noi lo ha fatto la Russia nel 2012.

E poi anche ’Ungheria di Orban nel 2015.

Una legge che mirava a screditare le ONG definita “Stop Soros”.

Lo so, non proprio una bella compagnia.

C’è da dire che Orban è stato costretto poi a ritirare la legge “anti Soros” dopo l’intervento della Corte di giustizia europea.

C’è da dire che Orban è stato costretto poi a ritirare la legge “anti Soros” dopo l’intervento della Corte di giustizia europea.

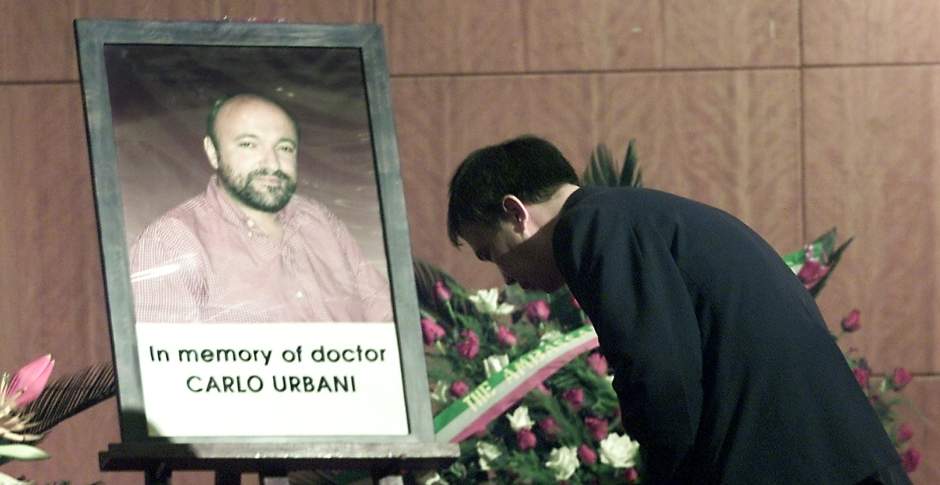

Nel 1999 Medici Senza Frontiere è stata insignita del Premio Nobel per la Pace “in riconoscimento del lavoro umanitario realizzato in vari continenti” e per onorare lo staff medico dell’organizzazione impegnato a curare decine di milioni di persone in tutto il mondo”.

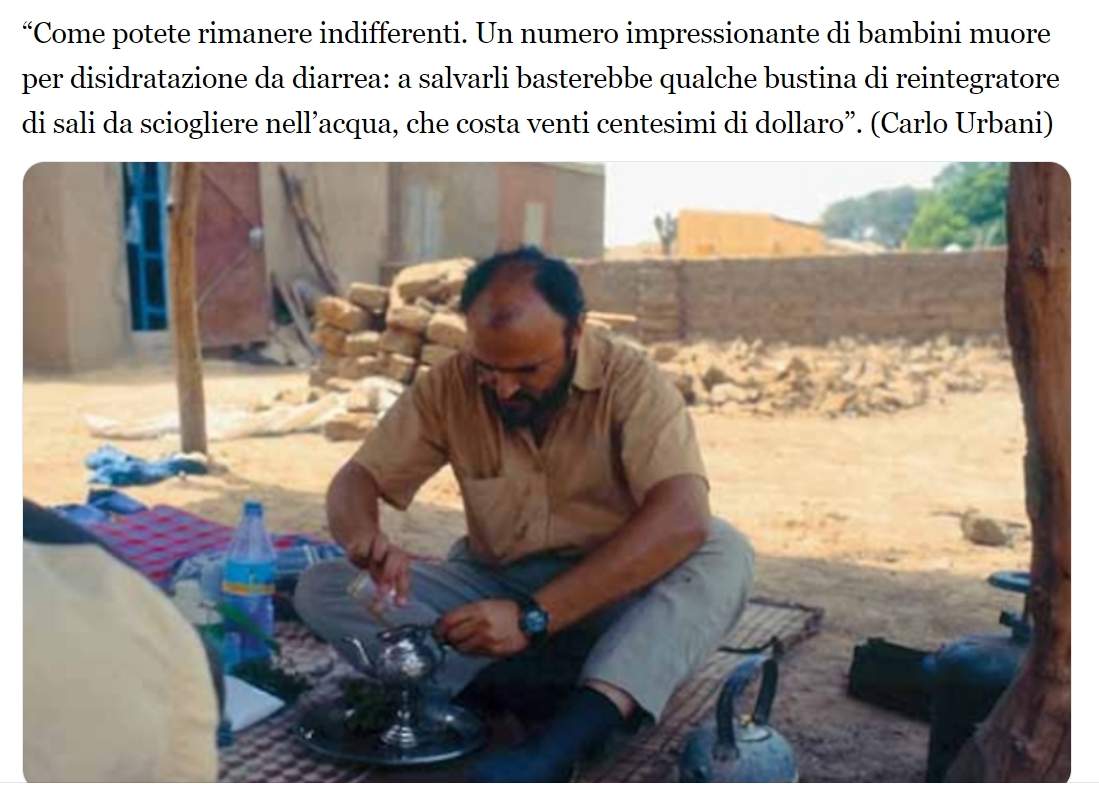

A ritirare il Premio Nobel per la pace assegnato nel 1999 a Medici Senza Frontiere c’era lui, un medico italiano di MSF.

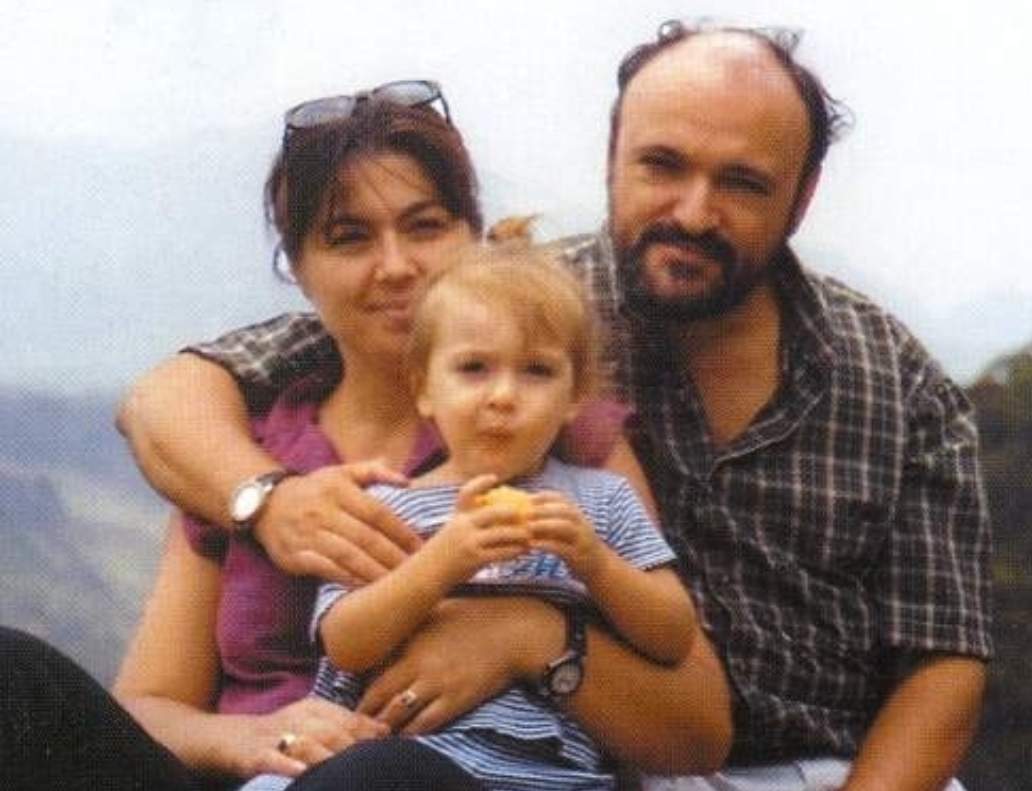

Si chiamava Carlo Urbani, morto il 29 marzo 2003. Una storia che ho raccontato tempo fa.

Si chiamava Carlo Urbani, morto il 29 marzo 2003. Una storia che ho raccontato tempo fa.

«Scappiamo in Italia» ripeteva mia moglie Giuliana. Misi lei e i nostri tre figli Tommaso, Luca e la piccola Maddalena su un aereo per l’Italia.

Invece io rimasi, perché…

«Se di fronte alla malattia il medico scappa, chi resta?».

Invece io rimasi, perché…

«Se di fronte alla malattia il medico scappa, chi resta?».

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh