THREAD

Sur l’évaporation dans les ̶b̶a̶s̶s̶i̶n̶e̶s̶ réserves de substitution.

On entend tout et surtout n’importe quoi sur ce sujet. Quelle est la vraie part de l’évaporation, et pourquoi presque tout le monde se trompe (sauf moi 🤓).

Sur l’évaporation dans les ̶b̶a̶s̶s̶i̶n̶e̶s̶ réserves de substitution.

On entend tout et surtout n’importe quoi sur ce sujet. Quelle est la vraie part de l’évaporation, et pourquoi presque tout le monde se trompe (sauf moi 🤓).

À l’intérieur de la controverse des bassines/réserves de substitution, un argument revient de façon récurrente, c’est le gaspillage d’eau perdu par évaporation. Comme souvent dans ce genre de polémique, on trouve des chiffres assez éloignés entre les promoteurs et les opposants.

Pour ces derniers c’est souvent la fourchette 20-60 % de pertes annuelles qui est avancée, alors que la coop de l’eau la juge assez négligeable de l’ordre de 3-4 %. On voit bien que les chiffres avancés sont incompatibles.

Je partage donc mes propres recherches sur ce sujet.

Je partage donc mes propres recherches sur ce sujet.

Je propose le plan suivant

1⃣ les phénomènes en jeux ?

2⃣ comment est-ce que l'on évalue l’évaporation dans les plans d’eau ?

3⃣ et dans cette zone en particulier ?

4⃣ du coup quel est l’impact attendu sur l’irrigation ?

5⃣ pourquoi 3-4 %

6⃣ pourquoi 20-60 %

- conclusion

1⃣ les phénomènes en jeux ?

2⃣ comment est-ce que l'on évalue l’évaporation dans les plans d’eau ?

3⃣ et dans cette zone en particulier ?

4⃣ du coup quel est l’impact attendu sur l’irrigation ?

5⃣ pourquoi 3-4 %

6⃣ pourquoi 20-60 %

- conclusion

1⃣ Les phénomènes en jeux.

L'évaporation, tout le monde connaît. C'est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide.

Elle se produit lorsqu'il existe un volume libre au-dessus d'un liquide.

L'évaporation, tout le monde connaît. C'est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide.

Elle se produit lorsqu'il existe un volume libre au-dessus d'un liquide.

Une fraction des molécules composant le liquide passe en phase gazeuse.Le phénomène consomme de l’énergie, celle-ci est principalement apportée par le soleil (mais aussi par l’air).

La vitesse à laquelle l’eau s’évapore dépend de nombreux paramètres :

🔘 l’énergie solaire reçue

🔘 la température de l’eau

🔘 la température de l’air

🔘 le taux d’humidité de l’air

🔘 la vitesse du vent

🔘 la pression atmosphérique (à la marge)

🔘 l’énergie solaire reçue

🔘 la température de l’eau

🔘 la température de l’air

🔘 le taux d’humidité de l’air

🔘 la vitesse du vent

🔘 la pression atmosphérique (à la marge)

Si le phénomène est bien connu, il reste plus complexe à modéliser qu’on l’imagine. Cela explique l’on n’a pas forcément en tête les ordres de grandeur qui permettent de l’estimer. Surtout que l’on dispose rarement de toutes les mesures des paramètres pour le faire.

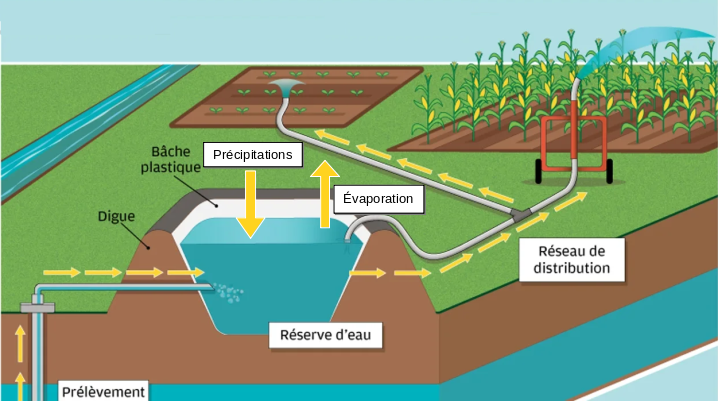

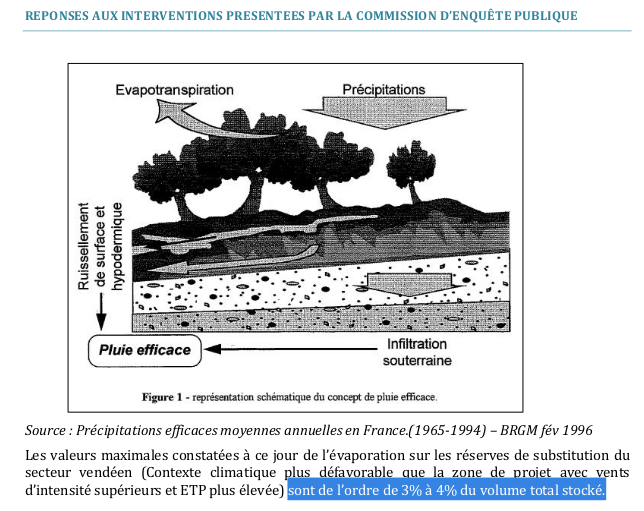

Ceci dit sur l’évaporation n’est pas le seul phénomène qui influe le niveau des plans d’eau et des réserves, il y a aussi les précipitations qui tombent directement dedans, et qui ont l’effet inverse de l’évaporation.

En terme de bilan l’eau disponible pour l’irrigation est donc égale au volume prélevé l’hiver dans la nappe + les précipitations reçues – l’évaporation.

2⃣ comment est-ce que l'on évalue l’évaporation dans les plans d’eau ?

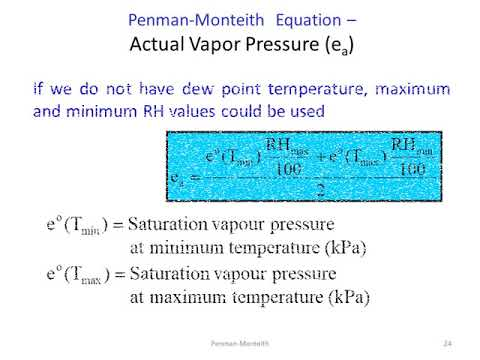

En ce qui concerne de l’évaporation sur les plans d’eau il existe un très grand nombre de méthodes d’évaluation plus ou moins complexes et précises :

En ce qui concerne de l’évaporation sur les plans d’eau il existe un très grand nombre de méthodes d’évaluation plus ou moins complexes et précises :

🔘 le bilan hydrologique: pour un réservoir donné, connaissant tous les flux entrant et sortant on peut déduire facilement la quantité d’eau évaporée.

🔘 Les méthodes énergétiques, qui consistent à mesurer la variation d’énergied’un système, ce qui permet de déduire l’énergie qui a été consacrée à l’évaporation et donc la quantité d’eauévaporée.

🔘 Diverses formules ± empiriques qui nécessitent en général de connaître un très grand nombres de paramètres dans le temps.

🔘 la méthode du bac flottant qui permet de faire une mesure réelle au milieu d’un plan d’eau. Moyennant quelques précaution, on mesure exactement l'évaporation dans les conditions du plan d'eau dans lequel il est installé.

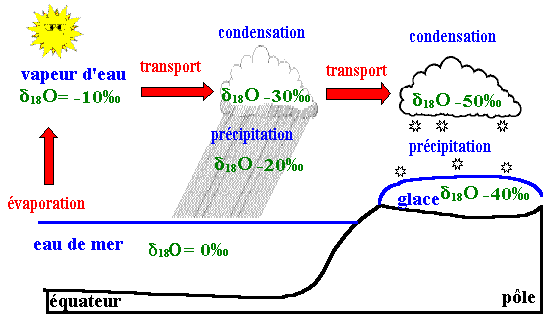

🔘 Méthode de mesure des isotopes de O et de H (complexe et cher)

🔘 Télédétection par images satellites…..

🔘 Télédétection par images satellites…..

Le plus souvent les mesures sont réalisées sur une année complète, en commençant juste après la période habituelle où le niveau des eaux de surface est au plus bas. On parle d’année hydrologique. La quantité d’eau évaporée est estimée en mm.

Pour déduire le volume il suffit de multiplier par la surface du plan d’eau. Parfois la valeur est exprimée en mm/j en divisant simplement l’évaporation annuelle par 365, elle peut aussi être exprimée saison par saison.

On trouve dans le corpus scientifique un très grand nombre de publications, et cela reste un champ de recherche assez fertile.

Pour ce qui est des ordres de grandeur l’évaporation des plans d’eau est de l’ordre de 600-1300mm/an dans les régions tempérées, et peut dépasser les 2000 mm/an dans les déserts les plus chauds.

3⃣ et dans cette zone en particulier ?

Je n’ai pas trouvé de publication directement sur ce type de réservoir, néanmoins, M. Aldomany, un chercheur à l’université d’Orléans a mené plusieurs mesures sur des plans d’eau du centre Ouest, dans l’Indre et en Haute-Vienne.

Je n’ai pas trouvé de publication directement sur ce type de réservoir, néanmoins, M. Aldomany, un chercheur à l’université d’Orléans a mené plusieurs mesures sur des plans d’eau du centre Ouest, dans l’Indre et en Haute-Vienne.

Il arrive à des mesures d’environ 950mm sur l’année 2013-2014.

Pour plus d’info, sa thèse est librement accessible et permet d’accéder assez facilement aux différents aspects du sujet. → theses.hal.science/tel-01661489/d…

Pour plus d’info, sa thèse est librement accessible et permet d’accéder assez facilement aux différents aspects du sujet. → theses.hal.science/tel-01661489/d…

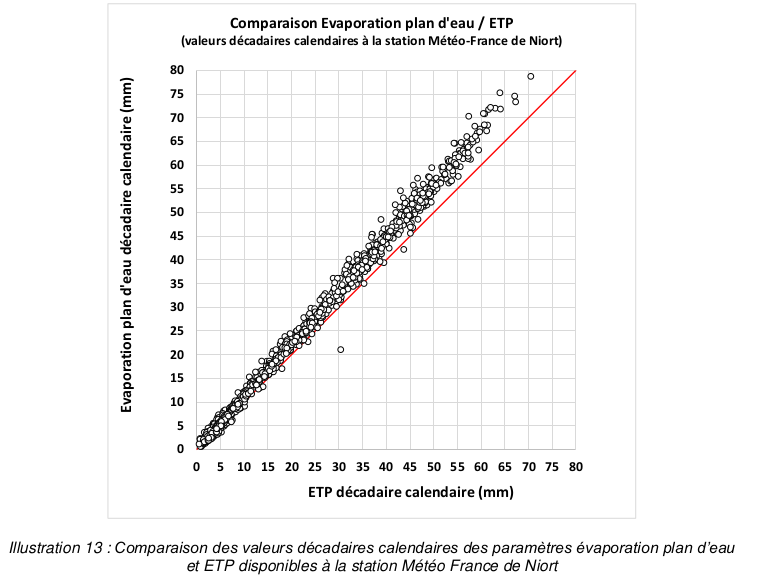

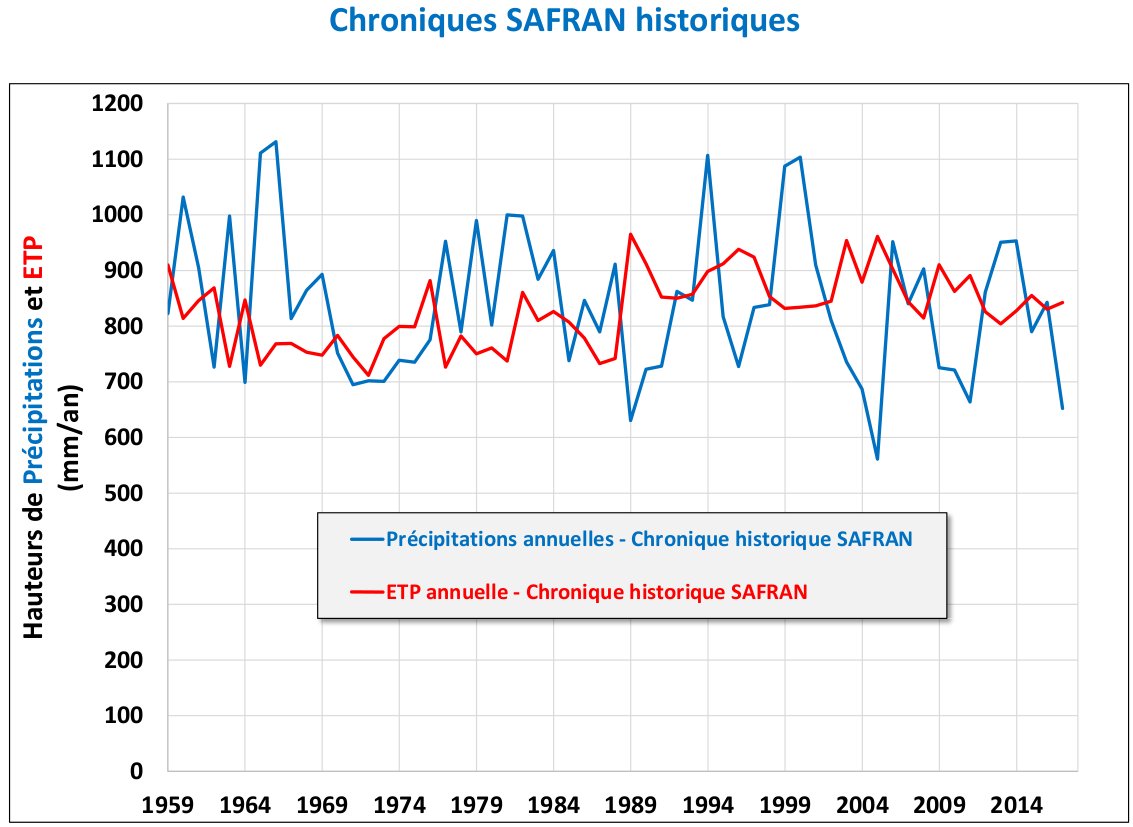

Par ailleurs, le BRGM qui travaille à enrichir sa modélisation estime pour sa part l’évaporation des plans d’eau en se basant sur l’indice d’évapotranspiration potentielle (ETP) calculé par Météo-France majoré de 10 %.

Les courbes sont données par zone, j’ai surtout regardé celle de la zone du Mignon-Courance où se trouve la réserve de Mauzé-sur-le-mignon. Si on regarde cet indice sur l’année 2014, on arrive à 830*1.1=913mm ce qui reste assez proche des mesures d’Aldomany.

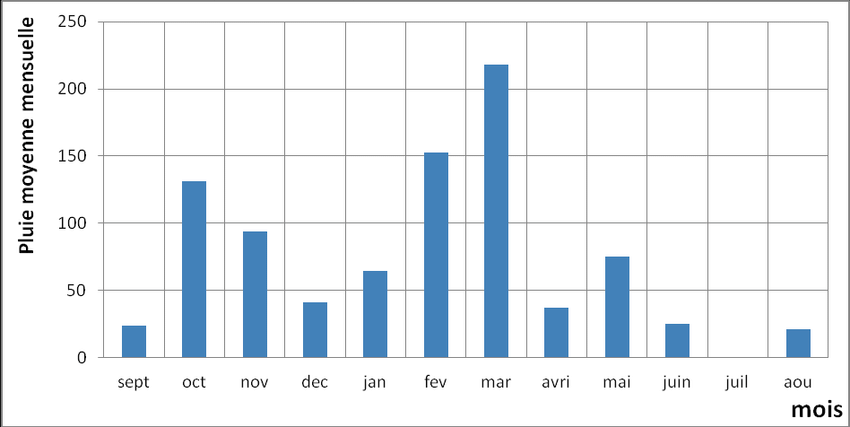

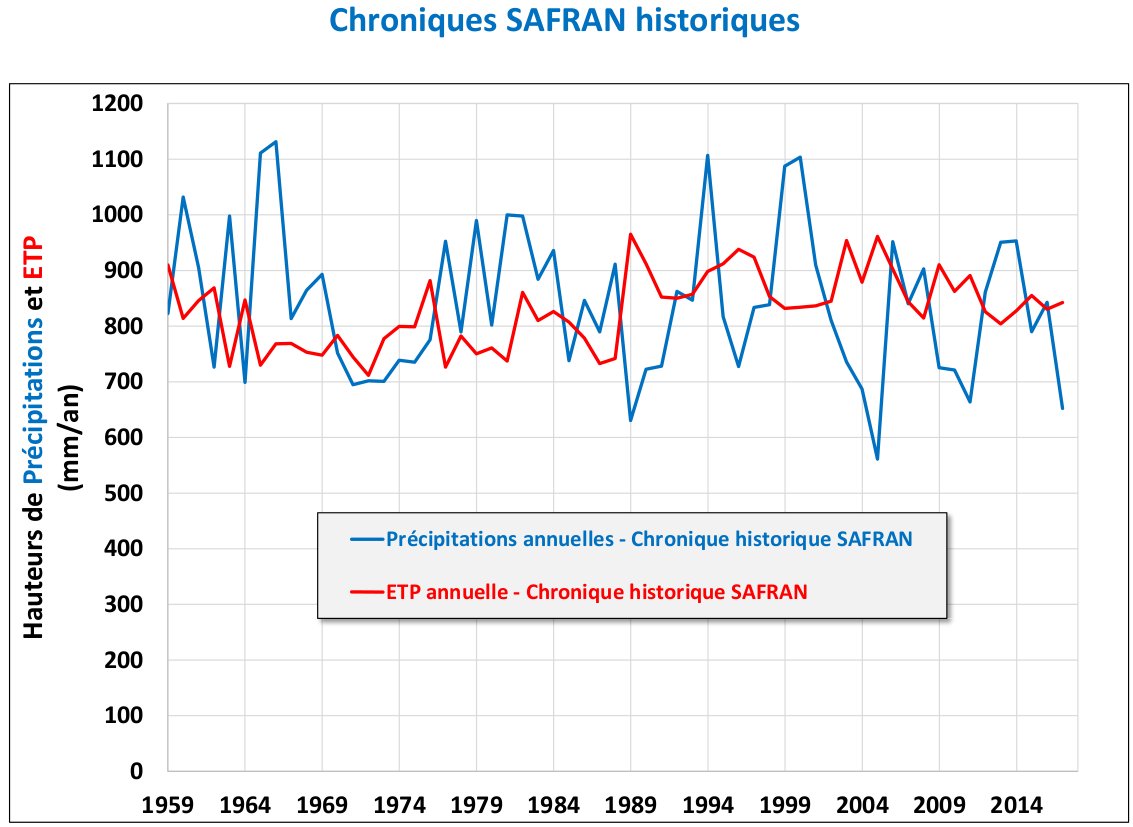

Au passage on voit que l’indice ETP varie énormément d’une année sur l’autre que la tendance est clairement à la hausse (~+20mm/décade). Si les précipitations fluctuent encore plus, on ne voit par contre pas vraiment de tendance se dégager.

Les valeurs mini de l’ETP sont 720mm en 1972 et la valeur maxi de 960mm en 2005, ce qui donne une évaporation des plans d’eau comprise entre 792 et 1056mm/an

Ce serait souhaitable d’avoir les données sur une année hydrologique plutôt que sur l’année calendaire, mais c’est déjà très bien d’avoir tout ça. (Si qqun sait comment récupérer les séries d’ETP au pas mensuel je suis preneur).

Enfin, sur son blog, le chef du Centre Météo-France de Poitiers indique qu’à NIORT « l’évapotranspiration moyenne est de 854,7 mm/an pour une pluviométrie de 867,2 mm/an (Normales climatiques de 1981 à 2010).» → fruchard.fr/meteorologie/c…

Avec le coefficient de 1.1 cela donne une évaporation moyenne de 940.2 mm/an

Je pense que l’on peut conclure cette partie en disant que l’évaporation réelle dans les réserves de substitution des environs de Niort seront proche de 950mm/an avec une fluctuation de l’ordre 800 à 1100 et une tendance à la hausse de l’ordre de 20mm/décennies.

Si maintenant on regarde les précipitations, on se rend compte qu'elle sont du même ordre de grandeur que l'évaporation. L’importance des deux effets étant assez proches ils se compensent quasiment en moyenne.

Si on regarde les données de Niort, l’évaporation moyenne est de 940mm et la pluviométrie de 867 mm, la différence n’est que de 73mm, ce qui est assez négligeable sur des réserves qui font 10m de haut, soit 10000mm.

Mais par contre ce facteur fluctue d’une année sur l’autre, et dans un sens opposé, ce sont souvent les années sèche où l’évaporation est la plus importante, et là où l’irrigation est le plus nécessaire. Il convient donc de regarder de près l’impact ces années-là.

4⃣ du coup quel est l’impact attendu sur l’irrigation ?

C’est assez évident, toute l’eau qui s’évapore n’est plus disponible pour l’irrigation. Si la proportion de l’évaporation est importante ça réduit d’autant l’intérêt de la réserve 🤷♂️.

C’est assez évident, toute l’eau qui s’évapore n’est plus disponible pour l’irrigation. Si la proportion de l’évaporation est importante ça réduit d’autant l’intérêt de la réserve 🤷♂️.

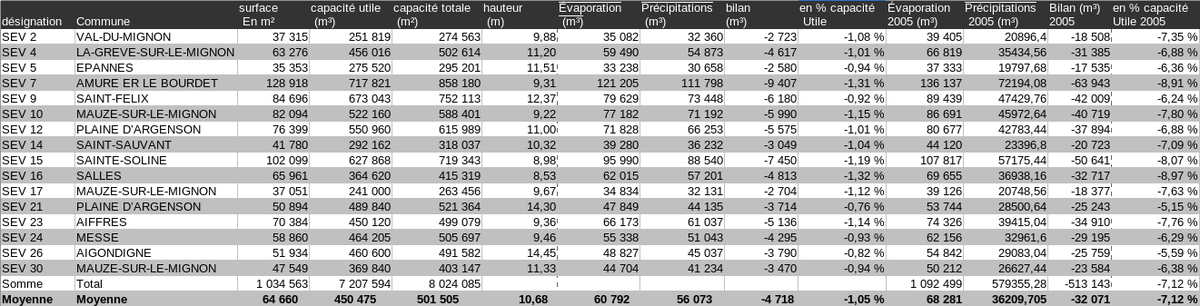

Pour mesurer l’effet il faut connaître les caractéristiques physiques des réserves. Ça tombe bien tout cela est disponible dans les divers documents mis en ligne par la préfecture du 79.

Pour déterminer la part de l’eau perdu à l’usage, on part du volume utile, on calcule le volume des précipitations et de l’évaporation, qui sont toutes deux proportionnelles à la surface. On fait la différence pour déterminer quelle part du volume utile celle-ci représente.

J’ai mis tout ça dans un tableur et j’ai calculé l’impact de 2 scénarios, l’un sur la moyenne de l’historique 1981-2010, l’autre sur l’année 2005, la plus sèche. C’est l’année où l’écart entre évaporation et pluviométrie est le plus défavorable.

Il en ressort que globalement la perte est très faible voire négligeable les années moyennes. Ça va de -0,8 à 1.3 %, par contre pour l’année 2005 on a une perte de l’ordre 7 % sur l’ensemble du projet qui peut aller jusqu’à -9 % pour les 2 réserves les moins profondes.

Ce n’est pas négligeable, il est bien possible que sur l’année 2022 l’écart soit plus important. si on regarde la station météo de Niort, il y a certes un peu plus de précipitations 514 VS 449mm en 2005, mais la moyenne de la température sur l’année est de 2°C plus élevée.

Cela laisse augurer une évaporation bien plus importante.

De même dans la mesure où la tendance aux précipitations est stable, et qu’au contraire l’ETP augmente sensiblement cela tend vers une dégradation.

De même dans la mesure où la tendance aux précipitations est stable, et qu’au contraire l’ETP augmente sensiblement cela tend vers une dégradation.

Celle-ci reste quand même très progressive. 22mm/décennie donne 0.35 % de pertes supplémentaires par décennies. Soit +1 % en 2050.

Ceci dit avec 7 % de pertes il reste quand même 93 % d’eau disponible les pires années.

En moyenne on est à 99 %, et on doit être à plus de 100 % certaines années. Je ne pense pas que ce soit suffisant en soit pour remette en cause l’intérêt du projet.

En moyenne on est à 99 %, et on doit être à plus de 100 % certaines années. Je ne pense pas que ce soit suffisant en soit pour remette en cause l’intérêt du projet.

Est-ce possible de réduire les pertes ?

Il y a existe quelques solutions:

🔘 ajout d’un produit créant un film en surface

🔘 ajout de colorant pour modifier l’albédo de la retenue

🔘 couverture partielle ou totale de la retenue

🔘 aménagement des berges pour limiter le vent

Il y a existe quelques solutions:

🔘 ajout d’un produit créant un film en surface

🔘 ajout de colorant pour modifier l’albédo de la retenue

🔘 couverture partielle ou totale de la retenue

🔘 aménagement des berges pour limiter le vent

5⃣ Pourquoi 3-4 % d’évaporation ?

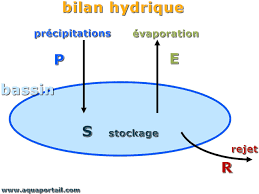

On est d’accord que ce chiffre est incorrect, mais c’est une question de définition. Les promoteurs regardent juste la différence entre ce qui rentre et ce qui sort des réserves.

C'est le reste du bilan hydrologique.

On est d’accord que ce chiffre est incorrect, mais c’est une question de définition. Les promoteurs regardent juste la différence entre ce qui rentre et ce qui sort des réserves.

C'est le reste du bilan hydrologique.

Leurs chiffres ne reflètent pas uniquement l’évaporation, c’est en fait le bilan:

évaporation - précipitations.

Et là on retombe à peu près sur les valeurs calculées plus haut.

évaporation - précipitations.

Et là on retombe à peu près sur les valeurs calculées plus haut.

C’est moins que ce qui est estimé pour l’année 2005, mais c’est logique, les premières réserves ont été construites à partir de 2006 en Vendée.

L’année la plus sèche qui suit est 2011, mais l’écart entre l’ETP et les précipitations est environ deux fois plus faible qu’en 2005. Ce chiffre de 3-4 % est tout à fait cohérent avec les estimations précédentes.

6⃣ Et la fourchette 20-60 % relayée par les opposants ?

Disons-le clairement c’est ce qui m’a pris le plus de temps et sûrement l’aspect le plus polémique de cette histoire.

Disons-le clairement c’est ce qui m’a pris le plus de temps et sûrement l’aspect le plus polémique de cette histoire.

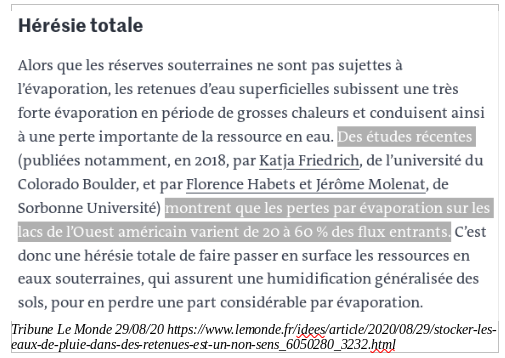

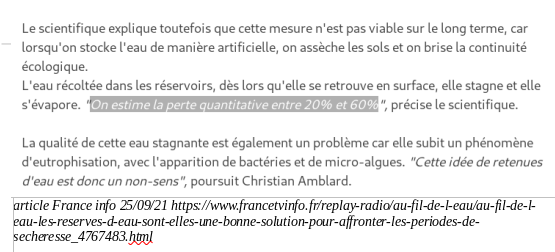

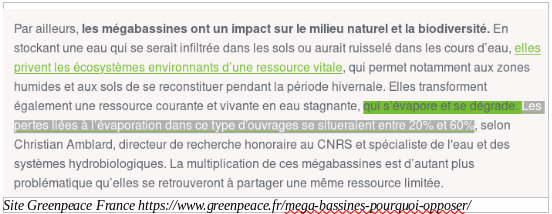

Ces chiffres sont donnés par Christian Amblard un chercheur en hydrobiologie retraité (honoraire) qui a longtemps officié au CNRS. Ils apparaissent pour la première fois dans une tribune diffusée le 29 Août 2020 dans le journal Le Monde.

la citation exacte est : «Des études (publiées notamment, en 2018, par Katja Friedrich, de l’université du Colorado Boulder, et par Florence Habets et Jérôme Molenat, de Sorbonne Université) montrent que les pertes par évaporation sur les lacs de l’Ouest américain .../

/...varient de 20 % à 60 % des flux entrants.»

J’ai bien sûr essayé de retrouver l’affirmation en question dans les deux études évoquées.

Dans la seconde on y trouve bien des estimations d’évaporation dans un certain nombre de lacs. Celles-ci sont données en mm/j ou en mm/an.

J’ai bien sûr essayé de retrouver l’affirmation en question dans les deux études évoquées.

Dans la seconde on y trouve bien des estimations d’évaporation dans un certain nombre de lacs. Celles-ci sont données en mm/j ou en mm/an.

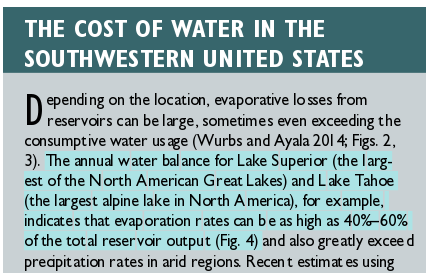

La première s’intitule « Reservoir Evaporation in the Western United States: Current Science, Challenges, and Future Needs ».

Le titre laisse penser que c’est bien là que l’on va trouver l’info. Sauf qu’on n’y retrouve pas exactement les propos que cite Christian Amblard.

Le titre laisse penser que c’est bien là que l’on va trouver l’info. Sauf qu’on n’y retrouve pas exactement les propos que cite Christian Amblard.

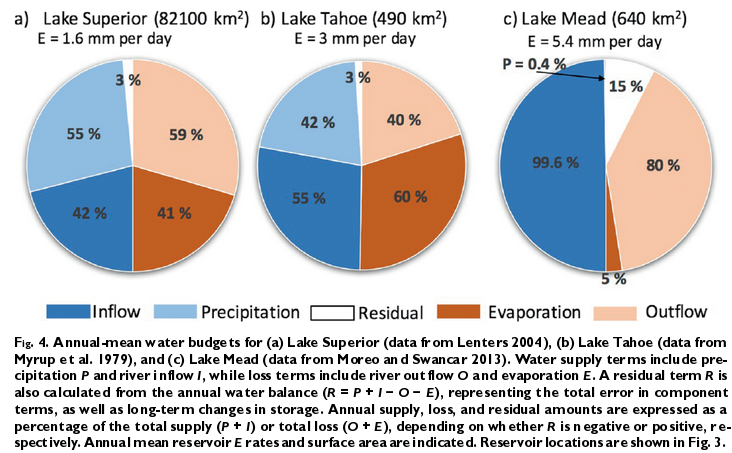

La phrase la plus proche se trouve dans un encart qui renvoie vers une illustration : «The annual water balance for Lake Superior (the largest of the North American Great Lakes) and Lake Tahoe

(the largest alpine lake in North America), for example, indicates .../

(the largest alpine lake in North America), for example, indicates .../

../that evaporation rates can be as high as 40%–60% of the total reservoir output (Fig. 4) ».

Je suppose quand même que c’est bien à cette phrase que se réfère C. Amblard.

Je suppose quand même que c’est bien à cette phrase que se réfère C. Amblard.

Premier problème mineur, l’un des 2 lacs est situé au Nord-Est des USA et non à l’Ouest, c’est par contre le cas du lac Tahoe qui se situe entre la Californie et le Névada.

Second problème la publication donne 2 valeurs qui sont particulièrement élevées. 40-60 %, mais rien des valeurs minis. D’où sort le 20 % ??

Troisième problème, lui aussi mineur le texte original donne l’évaporation en part du flux sortant, alors que C. Amblard la compare au flux entrant. On va voir qu’en fin de compte c’est à peu près équivalent, mais ça témoigne aussi de l’approximation de la citation.

Si maintenant on jette un œil sur la figure citée on comprend mieux comment ces chiffres sont obtenus.

Chacun de ces camemberts est constitué d’un demi disque à gauche qui représente les flux entrants, et d’un autre à droite symbolisant les flux sortants.

Chacun de ces camemberts est constitué d’un demi disque à gauche qui représente les flux entrants, et d’un autre à droite symbolisant les flux sortants.

Comme les 2 flux ne sont pas tout à fait égaux sur l’année des mesures il reste un résidu. Dans le cas des lacs Supérieur et Tahoe, le flux de sortie est supérieur au flux d’entrée, le niveau du lac baisse sur l’année, c’est l’inverse pour le lac Meade.

Pour le reste on retrouve la décomposition des flux abordée précédemment, à savoir qu’en entrée on trouve la somme de l’écoulement et des précipitations qui tombent dans le lac, et la sortie est composée de l’évaporation et des rejets du lac.

L’évaporation sur le lac supérieur correspond à 41 % du flux de sortie, et 60 % pour le lac Tahoe ; on retrouve bien les valeurs annoncées.

Comme la différence entre les flux d’entrée et de sortie n’est que de 3 % l’inversion que fait Christian Amblard n’a que peu de conséquence.

Comme la différence entre les flux d’entrée et de sortie n’est que de 3 % l’inversion que fait Christian Amblard n’a que peu de conséquence.

Par contre il y a un troisième camembert, qui porte sur le lac Meade, et sur celui-ci l’évaporation ne représente que 5 % des flux. 🤔

C’est à mon avis là le plus gros problème, parce qu’en toute rigueur on devrait dire que cette étude montre que l’évaporation représente de 5 à 60 % des flux de sortie des lacs américains.

J’ai quand même essayé de comprendre pourquoi.

Un autre élément est donné, en dessous du nom des lacs on donne la valeur d’évaporation en mm/j, et si on fait le calcul sur l’année, on trouve 584, 1095 et 1971mm/an pour les trois lacs.

Un autre élément est donné, en dessous du nom des lacs on donne la valeur d’évaporation en mm/j, et si on fait le calcul sur l’année, on trouve 584, 1095 et 1971mm/an pour les trois lacs.

Comment est-il possible que l’on obtienne des valeurs aussi différentes et pourquoi il n’y a pas de corrélation entre la part de l’évaporation dans le flux et le taux d’évaporation moyen sur l’année ?

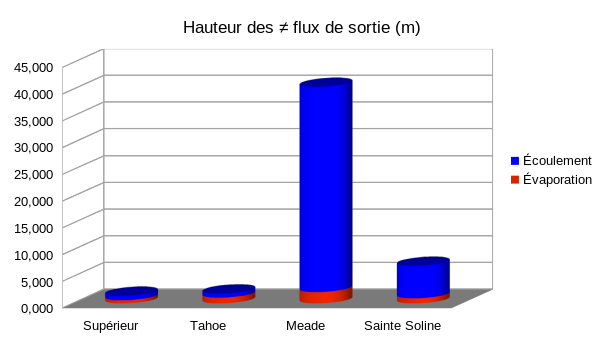

Pour comprendre ça il faut ramener les différents volumes en les divisant par la surface des lacs. On obtient ainsi une longueur d’eau qui correspond à la hauteur d’eau de chacun des flux sur la surface du lac.

Et là on voit que cette hauteur est relativement faible pour les lacs Supérieur et Tahoe (<2m), mais qu’elle est énorme pour le lac Meade (>40m).

Comme l’évaporation correspond aussi à une hauteur d’eau celle-ci prend forcément une part bien plus grande sur la lacs à faible flux.

Comme l’évaporation correspond aussi à une hauteur d’eau celle-ci prend forcément une part bien plus grande sur la lacs à faible flux.

À l’inverse sur le lac Meade où l’évaporation est très grande (~2m), celle-ci reste négligeable au regard de l'énorme flux. J’ai mis aussi les données de Sainte-Soline pour montrer que l’on était dans une situation intermédiaire.

On comprend au passage que si on veut minimiser l’effet de l’évaporation on a intérêt de faire des réserves les plus profondes possibles.

En résumé la citation d’Amblard est plus qu’approximative, elle porte sur des étendues d'eau qui n'ont rien à voir avec les réserves de substitution , ni dans les tailles (le lac Supérieur fait la taille de la grande Aquitaine), ni dans les fonctionnements.

Le lac Supérieur est un lac naturel de plaine, le lac Tahoé est un lac de montagne. Il ne reprend même pas les chiffres données par l'étude, il ne conserve que la valeur supérieur. Son estimation ancre donc le débat sur une plage qui est en dehors de la réalité des faits.

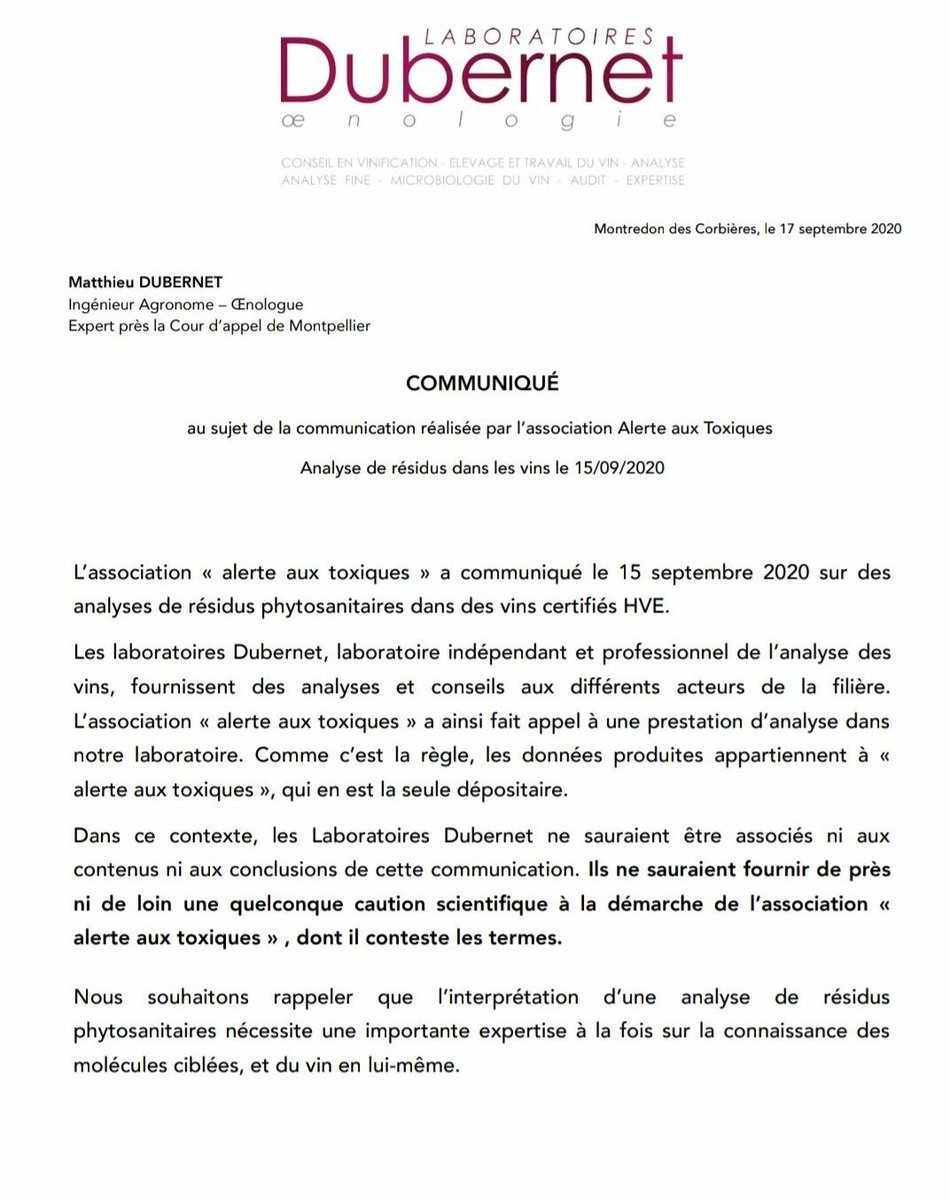

Mais ce que je trouve le plus étonnant c’est que ces chiffres soient repris par autant de médias sans la moindre vérification ni la moindre mise en perspective, et qu’au contraire au cours du temps et des interviews, la portée de ses chiffres est généralisée.

On passe de 20-60 % des flux entrants des lacs de l’ouest Américains, à 20-60 % de ce genre d’ouvrage

puis carrément à 20 à 60 % sur la période estivales. Une illustration parfaite de la chaîne de désinformation, sauf que là ce sont des scientifiques et des médias majeurs qui sont à la manœuvre.

Je pense qu'il y a là un problème d'argument d'autorité, la plupart des gens s'arrêtent au titre de « chercheur honoraire en hydrobiologie ». Mais l'expertise d'un hydrobiologiste n'a strictement rien à voir avec le sujet de l'évaporation.

Malgré cela je m'étonne que personne n'ai remis en question cette estimation qui semble quand même assez délirante. Je sais bien que ça sert les intérêts des opposants. Mais qui peut croire que jusqu'à 60% de l'eau puisse s'évaporer d'un bassin de 10m de haut en 1 an ? 😱

🔘 Conclusion.

Après avoir vu le phénomène d'évaporation, comment on le mesure, quelle importance il représente dans les réserves, et les conséquences pratiques. On peut retenir que celui-ci sans être négligeable ne remet pas en cause le principe des réserves de substitution.

Après avoir vu le phénomène d'évaporation, comment on le mesure, quelle importance il représente dans les réserves, et les conséquences pratiques. On peut retenir que celui-ci sans être négligeable ne remet pas en cause le principe des réserves de substitution.

Les chiffres données par les promoteurs sont corrects si on considère qu'ils intègrent les précipitations qui compensent partiellement les pertes.

En revanche les chiffres les plus souvent mis en avant par les opposants sont complètement disproportionnés.

En revanche les chiffres les plus souvent mis en avant par les opposants sont complètement disproportionnés.

Il est quand même sérieusement inquiétant qu'un sujet ayant fait coulé autant d'encre soit si mal traité, y compris par les "grands médias".

Pour finir je vous invite à lire le traitement du même sujet par @TerreTerre13 ici:

https://twitter.com/TerreTerre13/status/1650948256719859720

Nous avons traité ce même sujet en parallèle sans coordination. C'est au moment de la relecture que nous nous sommes rendus compte de cela.

Comme nous avons traité ça différemment, nous avons choisi de publier les 2 threads en //.

Comme nous avons traité ça différemment, nous avons choisi de publier les 2 threads en //.

Terre à Terre a développé les travaux de M. Aldomady bien plus en profondeur que moi. Il a aussi illustré l'évaporation sur des réserves en Algérie.

Nous arrivons sensiblement aux mêmes conclusions.

Nous arrivons sensiblement aux mêmes conclusions.

La grosse différence étant que Terre à terre se concentre sur la période de Mars à Octobre, alors que je regarde sur l'année.

Perso j'estime que ce qui est disponible pour l'irrigation c'est ce qui est pompé + les précipitations - l'évaporation.

Perso j'estime que ce qui est disponible pour l'irrigation c'est ce qui est pompé + les précipitations - l'évaporation.

Ça fonctionne ainsi à condition que le volume des réserves soit légèrement sur-dimensionné par rapport au volume des prélèvements. D'après les chiffres cela semble être le cas.

Autre différence Terre à terre est beaucoup plus rapide que moi pour rédiger les threads, il faut dire qu'il a déjà une solide expérience. 🤓

J'ai oublié le lien vers l'étude que cite C. Amblard. Elle est en libre accès😃.

Je l'ai lu en large et en travers, il est quand même possible qu'un truc m'échappe. Si vous voyez la faille merci de me l'indiquer.

→ researchgate.net/publication/31…

Je l'ai lu en large et en travers, il est quand même possible qu'un truc m'échappe. Si vous voyez la faille merci de me l'indiquer.

→ researchgate.net/publication/31…

Un autre élément soulevé par @Fixpir le régime d'évaporation du lac Supérieur est vraiment très particulier et n'est absolument pas représentatif des réserves du marais Poitevin. ⏬⏬

https://twitter.com/Fixpir/status/1651152658059624449

Je suis passé à coté. Pourtant j'avais lu les études sources pour les lacs Tahoé et Meade, mais pas pour le Supérieur vu que j'avais tous les éléments dont j'avais besoin.

Pour le Tahoé le régime d'évaporation est aussi particulier vu son altitude ~1900m

Pour le Tahoé le régime d'évaporation est aussi particulier vu son altitude ~1900m

La faible pression favorise l'évaporation.

Et le lac Meade est dans une zone très aride ~150mm pluie par an, très chaud et beaucoup de vent. Les pires conditions pour l'évaporation.

Comparer ces lacs avec les réserves du Poitou, n'a vraiment aucun sens. 🤦♂️

Et le lac Meade est dans une zone très aride ~150mm pluie par an, très chaud et beaucoup de vent. Les pires conditions pour l'évaporation.

Comparer ces lacs avec les réserves du Poitou, n'a vraiment aucun sens. 🤦♂️

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh

Read on Twitter

Read on Twitter