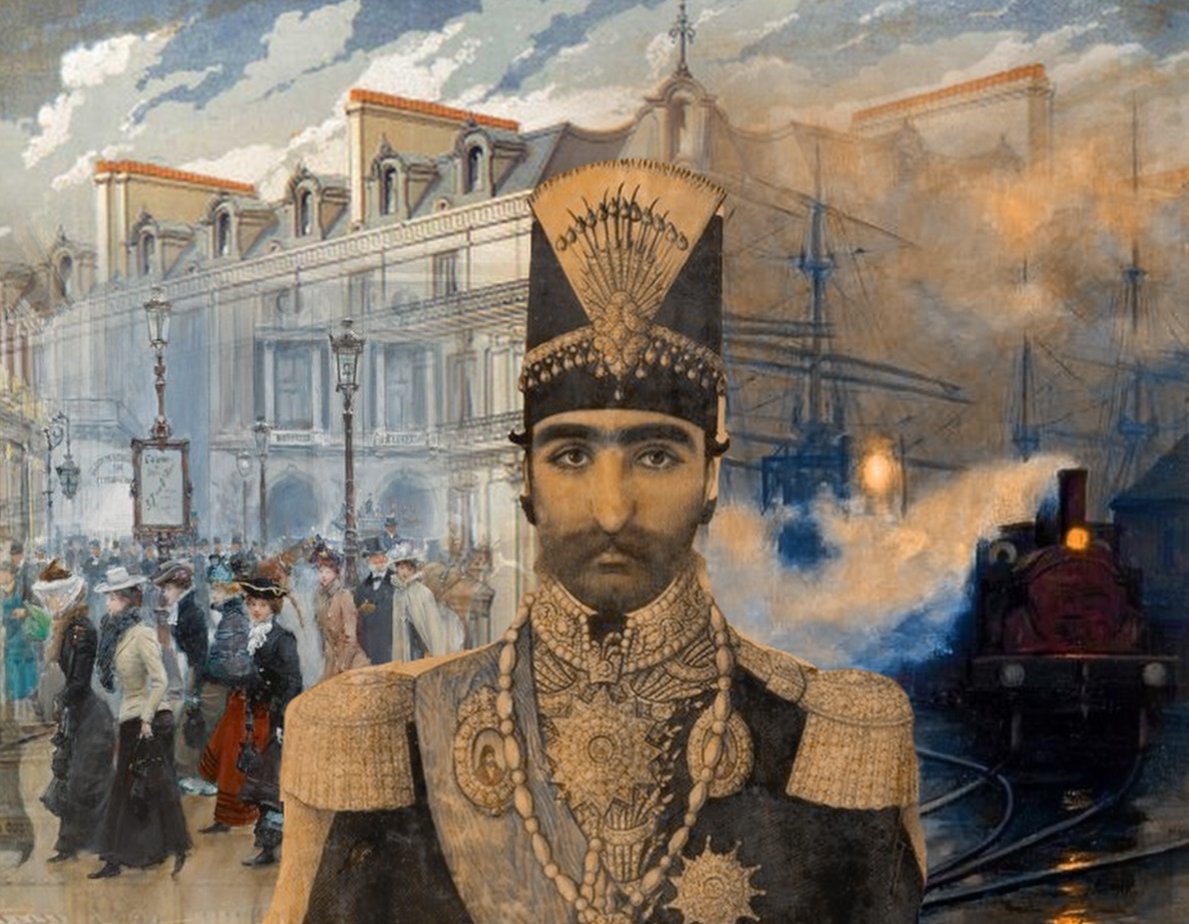

#CeJourLà Le peintre florentin Sandro Botticelli meurt le 17 mai 1510.

Dans ses nombreuses toiles, l'artiste fait référence à des portraits de rousses ou d'un blond vénitien. Une mode très remarquée à la Renaissance. 🧵

Dans ses nombreuses toiles, l'artiste fait référence à des portraits de rousses ou d'un blond vénitien. Une mode très remarquée à la Renaissance. 🧵

Botticelli n'est pas un cas à part. À travers les portraits laissés à cette époque, on remarque que les femmes au XVe siècle - notamment dans les cités-états italiennes - privilégiaient la blondeur.

Ce n'était pas seulement un choix du peintre.

Ce n'était pas seulement un choix du peintre.

Hormis les cas naturels, bien souvent, les femmes employaient des mordants, artifices de lavement et des mixtures pour se teindre les cheveux.

Simonetta Vespucci était considérée comme l'une des plus belles femmes de son temps. Muse de Botticelli, elle cadre avec ce modèle de beauté.

Les cheveux blonds avec une pointe de roux se sont ainsi retrouvés sur un nombre considérable de peintures, et spécialement de la part de l'école vénitienne.

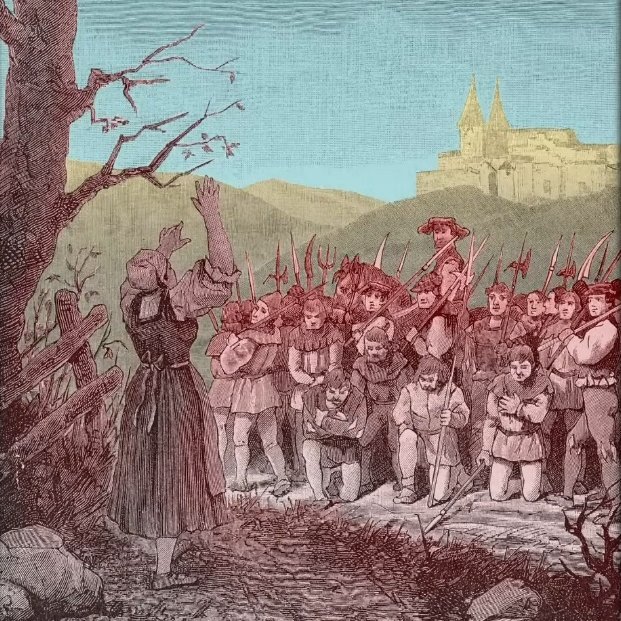

Néanmoins, l’Église catholique verra cette mode d'un très mauvais œil.

Néanmoins, l’Église catholique verra cette mode d'un très mauvais œil.

Au siècle suivant, le peintre Cesare Vecellio, nous dit qu'elles usaient de stratagèmes pour se blondir :

« Aux heures où le soleil tape le plus fort, les femmes se forcent à brûler sous ses rayons, enduisant leurs cheveux d'un certain élixir [...] en exposant leurs chevelures »

« Aux heures où le soleil tape le plus fort, les femmes se forcent à brûler sous ses rayons, enduisant leurs cheveux d'un certain élixir [...] en exposant leurs chevelures »

Christian Bromberger, anthropologue et professeur d'ethnologie à l'université de Provence :

« Depuis l'Antiquité, le blond est perçu comme synonyme de beauté et de féminité. Il est donc préféré par les hommes [...] »

« Depuis l'Antiquité, le blond est perçu comme synonyme de beauté et de féminité. Il est donc préféré par les hommes [...] »

« Au Moyen Age, le vénitien est un juste milieu entre le blond et le roux, entre la vertu de la Vierge et l'incitation de Marie Madeleine. »

Les illustrations présentées sur ce fil proviennent de Sandro Botticelli, Piero/Antonio Pollaiuolo, Bartolomeo Cincani, Domenico Veneziano, Piero della Francesca et Léonard de Vinci.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh