Voici l'une des plus anciennes représentations du cheval de Troie (670 avant J.-C.)

Motif découvert à partir d'un pithos, une grande jarre. Mais que sait-on réellement de la Troie historique ? 1/11 🧵

Motif découvert à partir d'un pithos, une grande jarre. Mais que sait-on réellement de la Troie historique ? 1/11 🧵

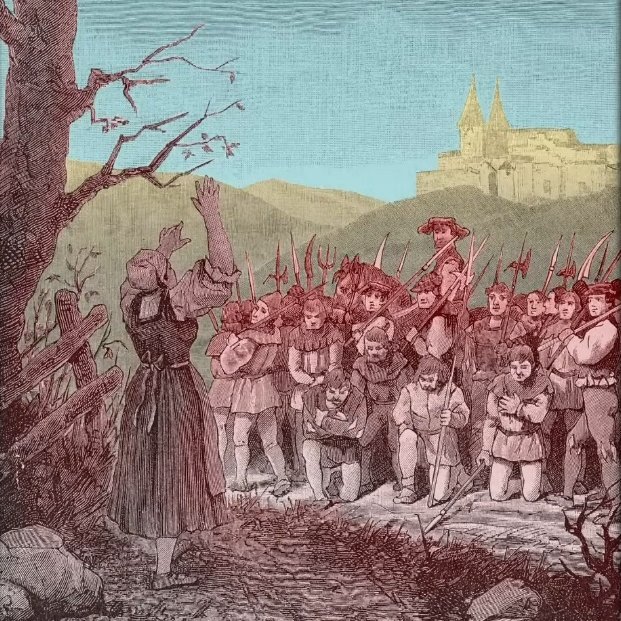

Les anciens Grecs ne doutaient pas de l'existence de Troie et de la guerre mythifiée.

Rapportée par Homère, qui aurait vécu au VIIIe siècle avant J.-C., il raconte des événements datés (selon Hérodote) vers 1250 avant J.-C., à la fin de la civilisation mycénienne. 2/11

Rapportée par Homère, qui aurait vécu au VIIIe siècle avant J.-C., il raconte des événements datés (selon Hérodote) vers 1250 avant J.-C., à la fin de la civilisation mycénienne. 2/11

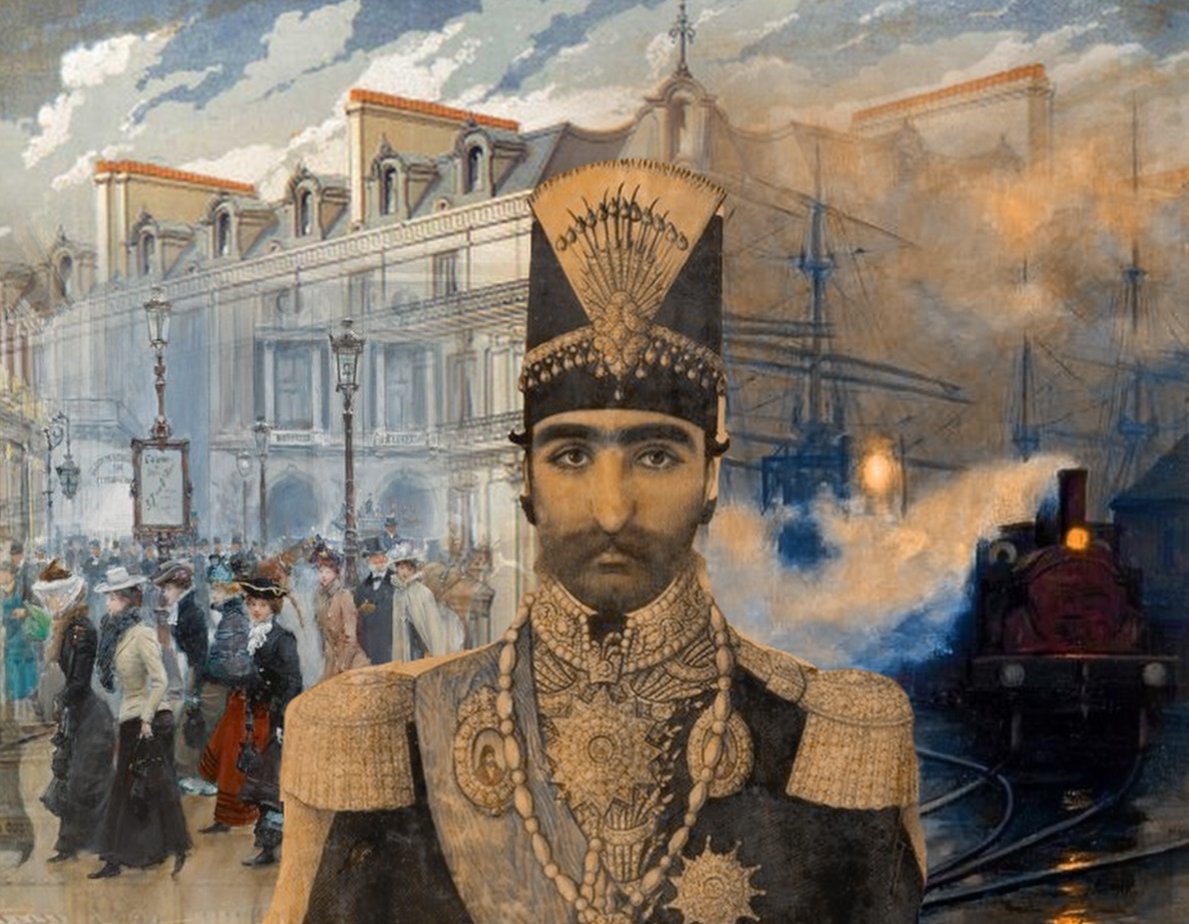

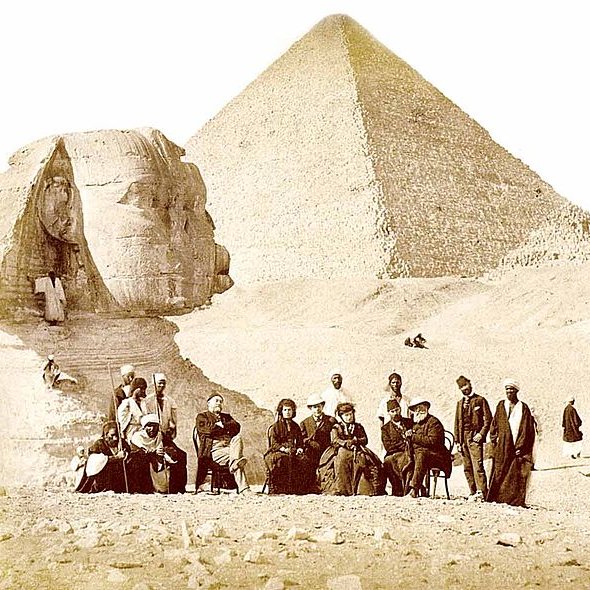

À partir de 1870, l'amateur passionné Heinrich Schliemann fouille Hissarlik (Turquie), où les Anciens situaient Troie, non loin de la mer Égée.

Au bout de trois ans, il découvre différents objets en or (diadème, boucles, etc.), qu'il nommera « trésor de Priam ». 3/11

Au bout de trois ans, il découvre différents objets en or (diadème, boucles, etc.), qu'il nommera « trésor de Priam ». 3/11

Ses méthodes sont rudimentaires et il commet de nombreuses erreurs d'interprétation. Des traces d'incendie le confortent pourtant dans ses déductions.

En réalité, la cité qu'il exhume est antérieure d'un millénaire à l'époque présumée de la guerre de Troie. 4/11

En réalité, la cité qu'il exhume est antérieure d'un millénaire à l'époque présumée de la guerre de Troie. 4/11

Contre toutes attentes, le site va révéler neuf cités superposées (par convention : Troie I à IX). Le complexe daterait de 5 000 ans.

La Troie homérique, dite Troie VII, est située entre le XIII et XIIe siècles av. J.-C. 5/11

La Troie homérique, dite Troie VII, est située entre le XIII et XIIe siècles av. J.-C. 5/11

La couche exhumée est une modeste forteresse pouvant abriter 300 personnes, bien trop peu pour le récit mythique.

Mais en 1988, le Dr Manfred Korfmann perce à jour la ville basse, au pied de la citadelle, dont la capacité globale était de 10 000 habitants. 6/11

Mais en 1988, le Dr Manfred Korfmann perce à jour la ville basse, au pied de la citadelle, dont la capacité globale était de 10 000 habitants. 6/11

La découverte d'un sceau hittite va confirmer le statut de la cité anatolienne.

Un traité d'alliance est conclu avec un roi dénommé "Alaksandu", proche du grec Alexandros, l'autre prénom de Pâris. D'autres allusions étymologiques prouveraient qu'il s'agirait bien de Troie. 7/11

Un traité d'alliance est conclu avec un roi dénommé "Alaksandu", proche du grec Alexandros, l'autre prénom de Pâris. D'autres allusions étymologiques prouveraient qu'il s'agirait bien de Troie. 7/11

Aujourd'hui, les données archéologiques permettent de dresser un constat sur la légendaire Troie : une cité anatolienne prospère, carrefour commercial des routes maritimes et terrestres vers l'est. 8/11

Au XIIIe siècle avant J.-C., elle suscite la convoitise des anciens Grecs qui mènent des expéditions militaires.

La cité sera détruite par un incendie puis abandonnée pendant cinq cent ans. Elle renaîtra ensuite comme une colonie grecque à l'époque d'Homère. 9/11

La cité sera détruite par un incendie puis abandonnée pendant cinq cent ans. Elle renaîtra ensuite comme une colonie grecque à l'époque d'Homère. 9/11

L'aède Homère (personnalité unique ou non) n'avait probablement pas ou peu de connaissances des Hittites.

Dans sa composition, il prête aux Troyens les mœurs de son propre temps. 10/11

#Histoire #Archéologie

Dans sa composition, il prête aux Troyens les mœurs de son propre temps. 10/11

#Histoire #Archéologie

Un dossier complet de la BNF (Bibliothèque nationale de France) est disponible sur ce lien : c.bnf.fr/RXs

Pithos : musée archéologique de Mykonos.

Photographies et dessins : Institut archéologique autrichien (ÖAI), Christoph Haußner, BNF. 11/11

Pithos : musée archéologique de Mykonos.

Photographies et dessins : Institut archéologique autrichien (ÖAI), Christoph Haußner, BNF. 11/11

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh