#Thread 🧵 : Les auteurs du Coran avaient-ils accès au savoir grec ?

Dans ce thread en réponse à @Al_Jawab_, nous verrons que la culture grecque avait pénétré les milieux arabophones et que de nombreux éléments grecs se trouvent dans le Coran.

Dans ce thread en réponse à @Al_Jawab_, nous verrons que la culture grecque avait pénétré les milieux arabophones et que de nombreux éléments grecs se trouvent dans le Coran.

🔷 Le collectif Apologia (@noshubohat), qui nous a bloqués après qu'on a révélé leur incroyable falsfication, continue lâchement de parler dans notre dos.

Nous allons donc répondre à leur première question : comment les auteurs du Coran ont pu plagier les textes grecs ?

⬇️⬇️

Nous allons donc répondre à leur première question : comment les auteurs du Coran ont pu plagier les textes grecs ?

⬇️⬇️

🔗 L'Arabie préislamique n'était pas une "terre d'ignorance" isolée du reste du monde. Ça, c'est l'image construite par les auteurs musulmans du 9e siècle à des fins apologétiques.

En réalité, l'Arabie avait été largement influencée par les cultures romaine et grecque.

En réalité, l'Arabie avait été largement influencée par les cultures romaine et grecque.

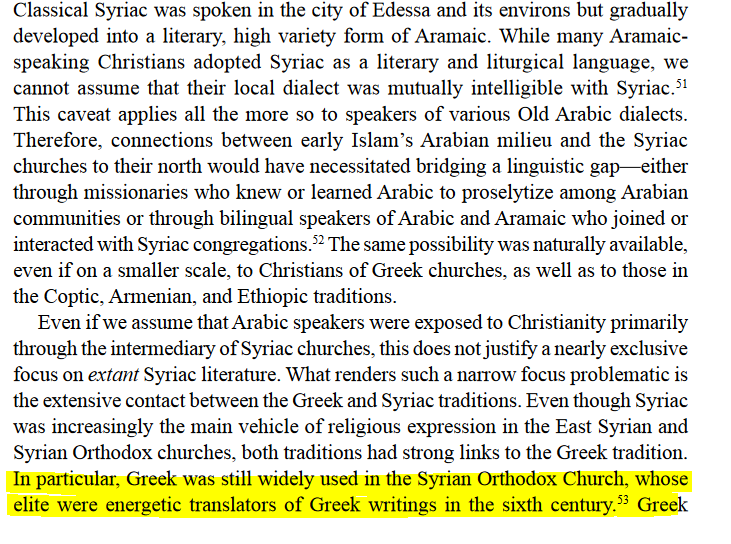

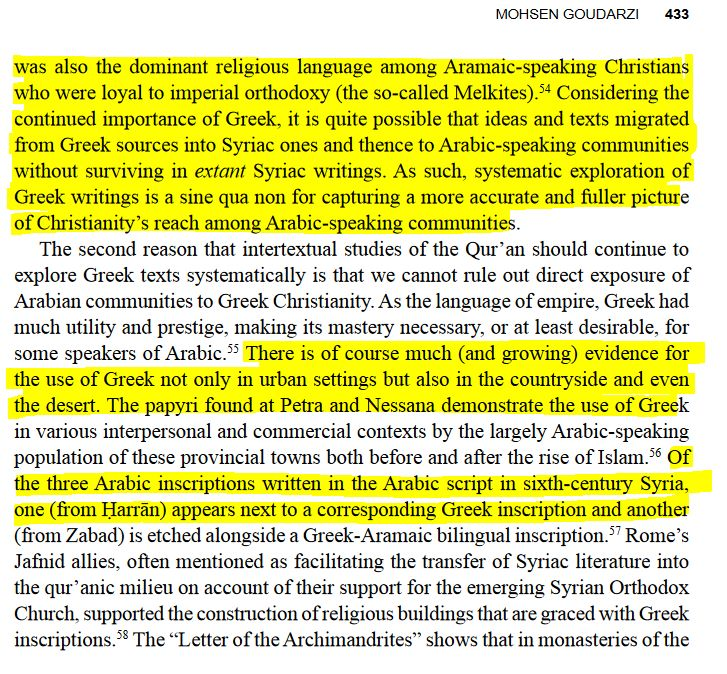

📚 Mohsen Goudarzi (Harvard University) souligne que le grec était bien connu des Arabes chrétiens, et qu'il existe de nombreuses inscriptions grec/arabe dans la Péninsule.

Il n'est donc pas difficile de voir comment des idées grecques ont pu circuler dans un milieu arabophone.

Il n'est donc pas difficile de voir comment des idées grecques ont pu circuler dans un milieu arabophone.

📚 Glen Bowersock (Princeton University), grand spécialiste du monde grec ancien, va jusqu'à dire que l'islam plonge une partie de ses racines dans l'hellénisme local.

La culture grecque était donc bien présente dans le milieu d'émergence de l'islam.

La culture grecque était donc bien présente dans le milieu d'émergence de l'islam.

🔗 Outre les idées de Galien, on retrouve dans le Coran plusieurs éléments directement issus de la culture grecque.

Walid Saleh a par exemple montré que les éphèbes du Paradis s'inspiraient du mythe grec de Ganymède.

Walid Saleh a par exemple montré que les éphèbes du Paradis s'inspiraient du mythe grec de Ganymède.

🔗 Suleiman Murad a montré que le récit de la naissance de Jésus dans le Coran reprenait le mythe de la naissance d'Apollon.

On a dans les deux cas une femme à la recherche d'un endroit isolé, qui accouche sous un palmier, près d'une rivière, et qui met au monde un enfant sacré.

On a dans les deux cas une femme à la recherche d'un endroit isolé, qui accouche sous un palmier, près d'une rivière, et qui met au monde un enfant sacré.

🔗 Juan Cole soutient pour sa part que dans le verset 2.138, le Coran reprend à son compte la notion de Logos développée par les philosophes grecs.

🔗 Georges Tamer a montré que le concept du temps dans le Coran était calqué sur des idées grecques, avec par exemple l'arabe "dahr", qui est l'équivalent du grec "aion".

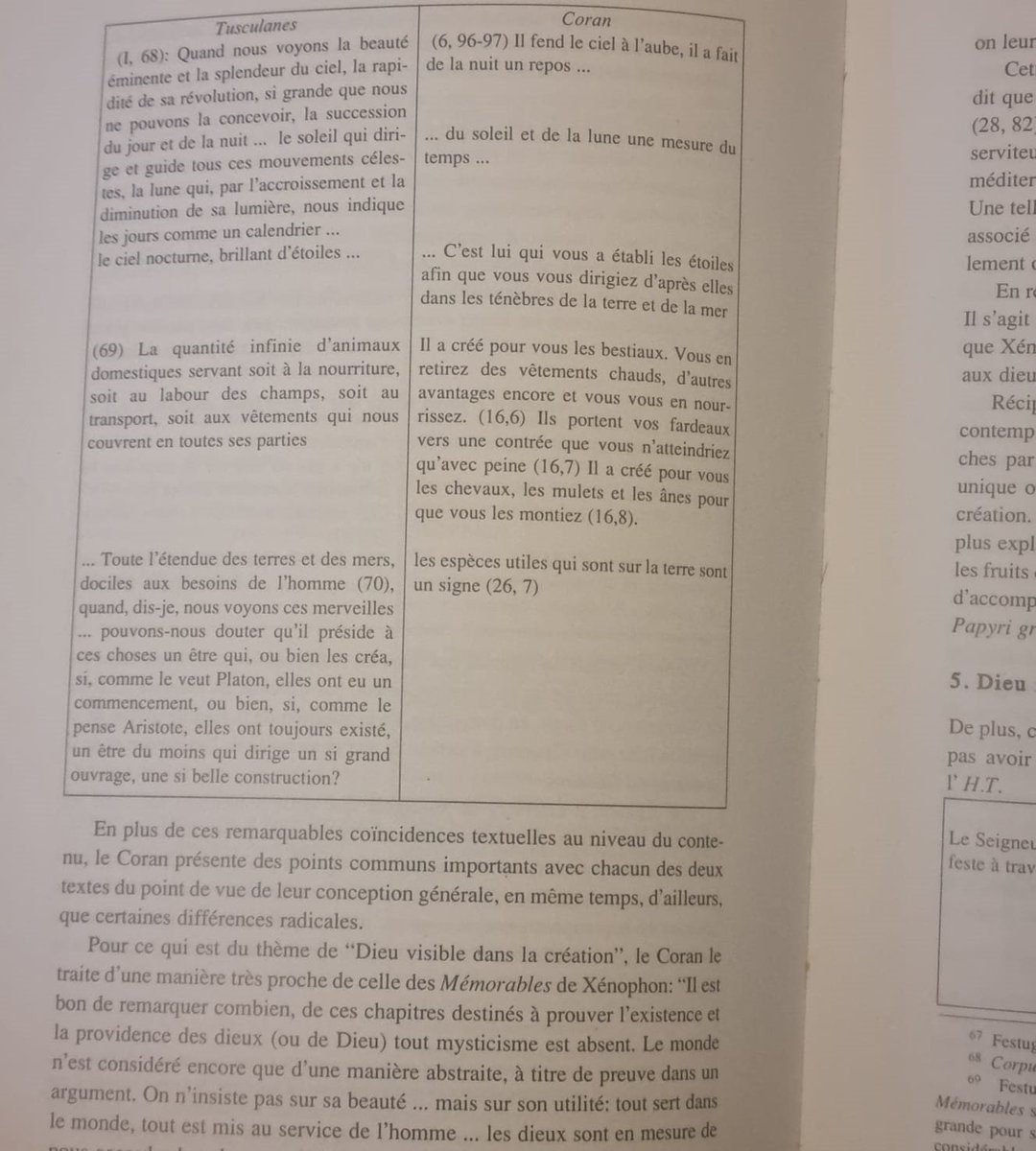

🔗 Geneviève Gobillot a mis en lumière "les remarquables coïncidences" entre certains passages du Coran et des auteurs grecs comme Xénophon.

🔷 Conclusion :

🔸 La culture grecque circulait dans tout le Proche-Orient, y compris en Arabie.

🔸 Les auteurs du Coran, qui étaient des scribes lettrés, avaient accès aux travaux grecs.

🔸 Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve les idées de Galien dans le Coran.

🔸 La culture grecque circulait dans tout le Proche-Orient, y compris en Arabie.

🔸 Les auteurs du Coran, qui étaient des scribes lettrés, avaient accès aux travaux grecs.

🔸 Il n'est donc pas étonnant qu'on retrouve les idées de Galien dans le Coran.

🔷 Et pour finir en beauté, rappelons les méthodes du collectif d'Apologia : inventer un livre qui n'existe pas, fabriquer une fausse page de couverture sur word et l'imprimer pour faire croire à la réalité de ce livre.

➡️ Pour en savoir plus :

➡️ Pour en savoir plus :

https://twitter.com/OrpheeDuNeoulf/status/1650572675402682370?s=20

Sources (non inventées ☺️) :

- S. Mourad : "From Hellenism to Christianity and Islam"

- G. Gobillot, "La démonstration de l'existence de Dieu"

- J. Cole," Muhammad and Justinian: Roman Legal Traditions and the Qurʾān"

- G. Tamer, "Hellenistic Ideas of Time in the Koran"

- S. Mourad : "From Hellenism to Christianity and Islam"

- G. Gobillot, "La démonstration de l'existence de Dieu"

- J. Cole," Muhammad and Justinian: Roman Legal Traditions and the Qurʾān"

- G. Tamer, "Hellenistic Ideas of Time in the Koran"

- J. Cole, "Dyed in Virtue: The Qur’ān and Plato’s Republic"

- "Walid Saleh: The Etymological Fallacy and Quranic Studies"

- M. Gourdazi, "Peering Behind the Lines"

- "Walid Saleh: The Etymological Fallacy and Quranic Studies"

- M. Gourdazi, "Peering Behind the Lines"

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh