Nous commémorons les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, événements monstrueux, faisant entrer l’humanité dans l’âge nucléaire. Selon le philosophe Günther Anders (1960), cet événement a fait de nous des «êtres d’un nouveau genre». 1/25

https://twitter.com/BounouaSamy/status/1686051594859692040

En effet, c’est notre «statut métaphysique», notre place dans le monde et dans l’histoire, que la bombe nucléaire a changé : l’éradication de l’humanité étant devenue possible, «nous somme passés du rang de "genre des mortels" à celui de "genre mortel".» 2/25

De cette possibilité découle une nouvelle situation ontologique, relative notre être : pour la première fois, notre puissance technologique fait peser sur nous la menace du «véritable non-être», un non-être qui n’existera définitivement pour personne. 3/25

Cette nouvelle situation ne s’apparente pas à un suicide, car dans l’éradication atomique, il y a des coupables et des victimes. Le «nous» de l’ontologie se scinde au moins en deux : d’une part, le petit nombre des personnes qui ont créé et utilisé la bombe ; …

4/25

4/25

d’autre part, «les millions d’habitants du globe non impliqués, impuissants et non informés […]» Le fait est que «l’humanité» n’est pas une «"personne" morale capable de prendre des décisions et d’agir. Parler de «l’humanité» au singulier, c’est «vouloir induire en erreur». 5/25

Il faut donc rejeter l’idée trompeuse de «suicide de l’humanité». Les habitants d’Hiroshima et de Nagasaki, de toute évidence, ne se sont pas suicidés. Pourtant, tous les êtres humains sont menacés, coupables et victimes, en raison de l’ampleur de la catastrophe à venir. 6/25

Nombreux sont ceux qui minimisent cette catastrophe. Si celle-ci était vraiment démesurée, l’humanité ne serait-elle pas déjà plongée dans l’angoisse ? Au contraire, répond Anders : la démesure de la menace contribue à sa propre minimisation. 7/25

En effet, cette menace est si grande qu’elle dépasse nos capacités de compréhension : nous ne pouvons pas l’imaginer ou la percevoir de manière concrète. Elle est «supraliminaire», bien au-delà du seuil de ce que nous pouvons appréhender par les sens ou par l’esprit. 8/25

Dans «L’obsolescence de l’homme» (1956), Anders constate ainsi l’existence d’un «décalage» : entre faire et sentir (l’énormité de nos instruments de mort nous laisse froids), et entre savoir et comprendre (nous savons qu’une guerre atomique est possible, mais...

9/25

9/25

nous sommes incapables de comprendre ce que cela implique). Le philosophe qualifie ce décalage de «prométhéen», du nom du titan qui dans la mythologie grecque a donné le feu aux hommes. Avec le feu nucléaire, «nous ne sommes pas à la hauteur du "Prométhée qui est en nous"». 10/25

En outre, si la démesure de la menace en minimise la conscience, c’est aussi car elle crée de l’indifférence. Certaines personnes ne se sentent pas concernées par le risque de l’annihilation de l’humanité, car de toute façon, elles «mourront en même temps que les autres». 11/25

De la même manière que la responsabilité individuelle à tendance à se diluer dans la responsabilité collective, l’angoisse de la mort individuelle disparaît avec la perspective de la mort de tous. «La défiguration psychique que nous avons subie est devenue complète». 12/25

La démesure de la catastrophe ne nous décharge pas seulement de l’angoisse de notre disparition : elle rend également toute méchanceté superflue dans l’usage de l’arme atomique. C’est ce que Günther Anders nomme «la loi de l’innocence» :

13/25

13/25

«plus l’effet [de destruction] est grand, plus petite est la méchanceté requise pour le produire.» La médiation d’une immense infrastructure technologique sert d’anesthésie morale. «Un bouton est un bouton.» Il se coûtera pratiquement rien de le presser. 14/25

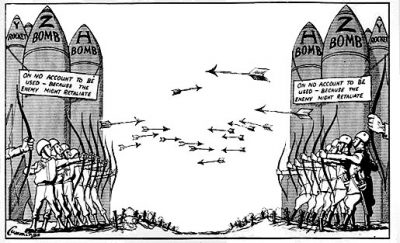

Il n’est d’ailleurs pas absurde de penser qu’en raison du développement technologique, il n’y aura personne pour presser sur «le bouton» : c’est un acte qui peut être automatisé. La puissance technologique nous décharge de tout. Sa devise est : «sans nous». 15/25

Le fait est qu’à la «loi de l’innocence» s’en ajoute une autre : celle de l’oligarchie, d’après laquelle «plus grand est le nombre de victimes, plus petit est le nombre de coupable requis pour opérer le sacrifice.» Il se peut qu’à l’avenir, il n’y ait aucun coupable humain. 16/25

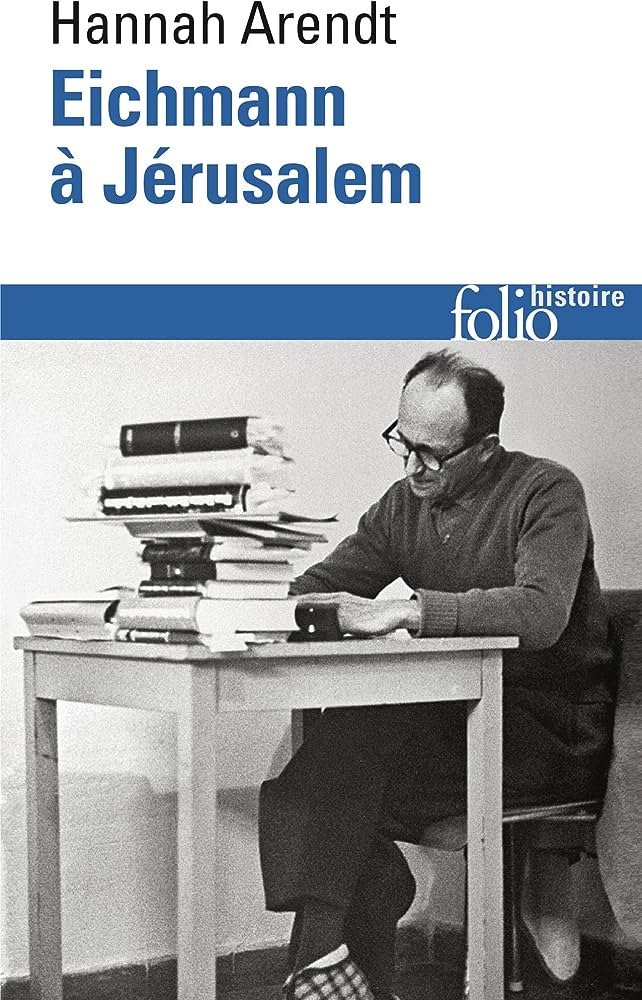

La «loi de l’innocence» n’est pas sans rappeler le concept de «banalité du mal», que l’on doit à Hannah Arendt (1963), qui fut l’épouse d’Anders : le mal n’est plus le produit d’une intention et d’un caractère, mais d’une «absence de pensée», d’une démission de l’esprit. 17/25

(Dans le cas d’Eichmann, génocidaire nazi qu’Arendt cite comme cas emblématique de la «banalité du mal», les historiens ont prouvé que la haine, la méchanceté et l’intention ont en fait joué un grand rôle, mais ce point mériterait un fil à part entière.) 18/25

Ces considérations sur la menace nucléaire amènent Anders à formuler une thèse radicale : «nous ne vivons pas dans une époque mais dans un délai.» Autrement dit, l’avenir n’est plus ouvert sur d’autres époques ; nous sommes arrivés au «temps de la fin». 19/25

Ce temps, le nôtre, est celui durant lequel le temps peut finir, où l’expression «fin des temps» acquiert une signification concrète pour l’humanité. Il n'y aura pas de salut. Néanmoins la fin peut être reculée. Le temps n’est plus «l’espace de jeu de notre liberté», … 20/25

mais «un objet de notre liberté». Le fait que la catastrophe finale ne se soit pas encore produite, «qu’un délai se soit déjà écoulé, prouve que nous sommes capables de vivre avec le danger (de vivre "avec la bombe") et de maîtriser ce danger.» 21/25

Il est même possible, remarque Anders, «que nous réussissions […] à repousser toujours à nouveau la fin devant nous, à gagner toujours à nouveau le combat contre la fin du temps, c’est-à-dire à rendre infini le temps de la fin.» 22/25

Mais ce temps restera quand même ce qu’il est : «cette époque où nous pouvons chaque jour provoquer la fin du monde», époque qui «ne peut plus être relayé par un autre temps mais seulement par la fin», la survenue d’une «apocalypse sans royaume». 23/25

Pour Anders, c’est ce combat qu’il faut gagner : celui qui «oppose temps de la fin et fin des temps». C’est pourquoi nous devons être des «apocalypticiens prophylactiques» : « notre passion apocalyptique n’a pas d’autre objectif que celui d’empêcher l’apocalypse.» 24/25

Ce catastrophisme «éclairé» (Jean-Pierre Dupuy), est toujours actuel. Aujourd’hui, «la bombe» n’est plus la seule menace «supraliminaire» : le désastre écologique en est une autre. IAinsi le «délai» semble se raccourcir, rendant l’action plus urgente que jamais. 25/25

unroll @threadreaderapp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh