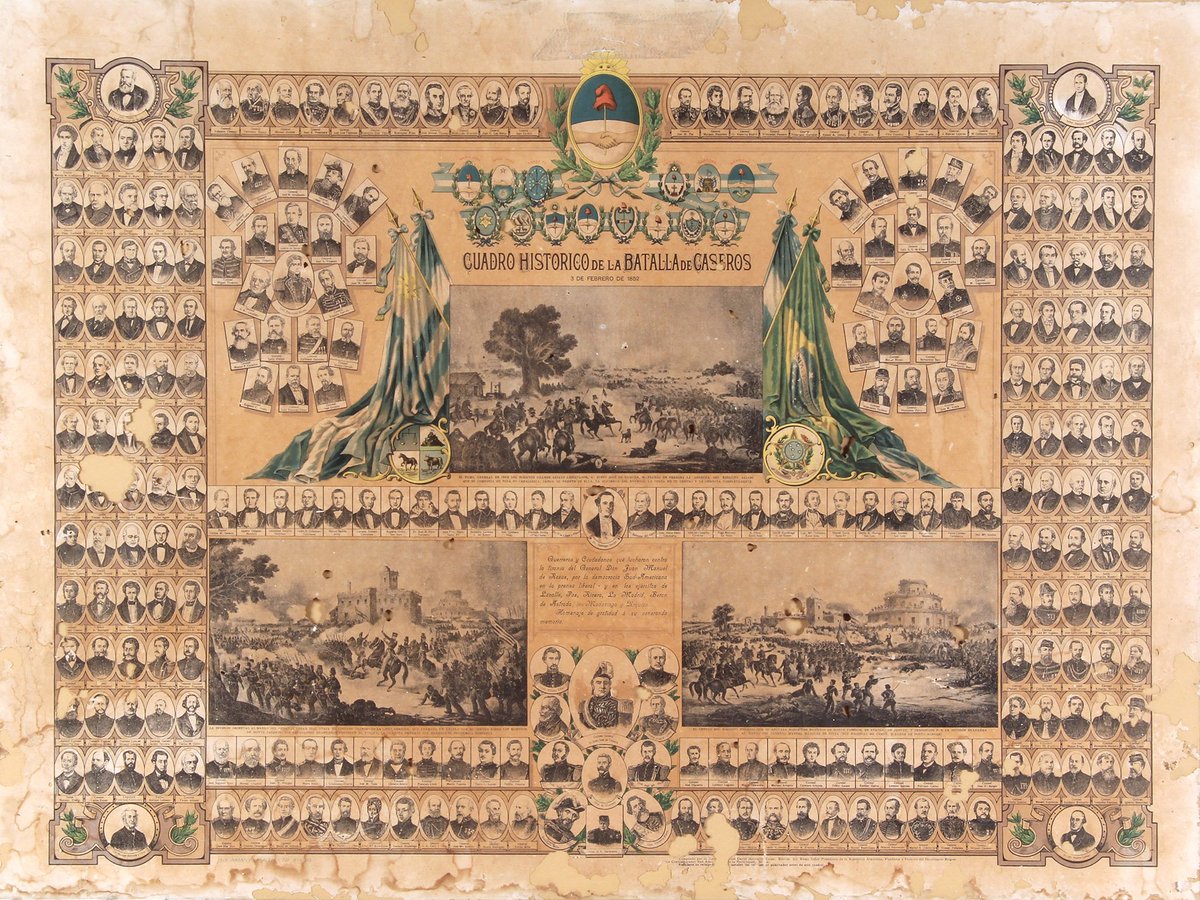

El 6 de septiembre de 1930 se llevó a cabo el golpe de estado que encabezó el general José Félix Uriburu que derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen.

Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?

Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?

En 1927, el año anterior a las elecciones presidenciales, hubo un feroz conflicto que afectó a todos los partidos, debido al proyecto de intervención federal a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el radical personalista Valentín Vergara. El diputado socialista, Adolfo Dickmann, fue el encargado de enviar al Congreso el proyecto de ley para intervenir la provincia. El pedido de intervención llega por parte de los socialistas porque en la Legislatura bonaerense el bloque de diputados de los radicales yrigoyenistas y los conservadores provinciales, que lideraba el intendente de Avellaneda, Alberto Barceló, han votado una ley que autoriza el juego de ruleta en Mar del Plata.

En ese momento, los diputados nacionales conservadores y radicales antipersonalistas buscaban la intervención de Buenos Aires para lograr que al año siguiente Yrigoyen no tuviera los votos electorales necesarios para lograr acceder a la primera magistratura, y ahora se sumaba el apoyo socialista al proyecto de intervención. Comienzan las presiones. Los socialistas bonaerenses no están del todo conformes con lo que hacen los dirigentes nacionales de su partido. Asimismo, los radicales personalistas no ahorran críticas contra los socialistas. Lo más liviano que le dicen es “contubernistas”. La crisis es aguda. Los radicales no se pueden permitir perder Buenos Aires. Los socialistas están presionados por sus bases que desconfían de una intervención que favorece a las fuerzas conservadoras. En la Capital Federal, Federico Pinedo y Antonio De Tomaso, que venían teniendo conflictos con la plana mayor del partido, a causa de problemas familiares entre De Tomaso y Nicolás Repetto, desde hacia más de tres años, alientan la intervención, lo que despierta los recelos de Juan B. Justo cada vez más hostil contra los que califica como jóvenes insolentes.

Una oscura y fría noche, el chofer de Yrigoyen pasa por el domicilio de Justo con el peludo sentando en el asiento trasero. Justo se sube al auto y mantienen una conversación política ambos mientras el coche pasea por la Costanera a baja velocidad. “Suspenda las casas de juego”, le dice Justo a Yrigoyen. Hipólito le asegura que “mañana mismo”. “En este caso, le garantizo, que el Socialismo no se prestará para apoyar una actitud de aparcería política”. Yrigoyen escucha y responde: “No esperaba otra cosa de su señoría”. El socialismo retiró el proyecto de intervención, lo que provocó la escisión del Partido Socialista de dirigentes como Federico Pinedo, Antonio De Tomaso, Héctor González Iramain, Augusto Bunge, Fernando de Andreis, Roberto F. Giusti, y otros del partido dirigido por Justo, fundando el Partido Socialista Independiente en julio de 1927.

En materia económica al cierra de la presidencia de Alvear, la Argentina se encontraba en una muy buena condición. En mayo de 1927, el peso argentino llegó a cotizarse a la par y en algún momento superó al dólar americano. Esto permitió que la Argentina gozara de un crédito ilimitado, como lo afirmó la banca estadounidense Morgan y llevó a la apertura de la Caja de Conversión, cuyo decreto se firmó el 25 de agosto de 1927. El establecimiento del patrón oro fue recibido con beneplácito por todos los sectores de la opinión pública.

La campaña electoral se comenzó a desarrollar a comienzos del año 1928. Yrigoyen no realizó una campaña muy vigorosa él mismo (por el contrario, no abandonó la Capital durante todo el período previo a las elecciones), el aparato mediático y político de la Unión Cívica Radical Personalista lanzó una masiva movilización en todo el país que polarizó enormemente con las fuerzas conservadoras en las semanas previas a la elección.

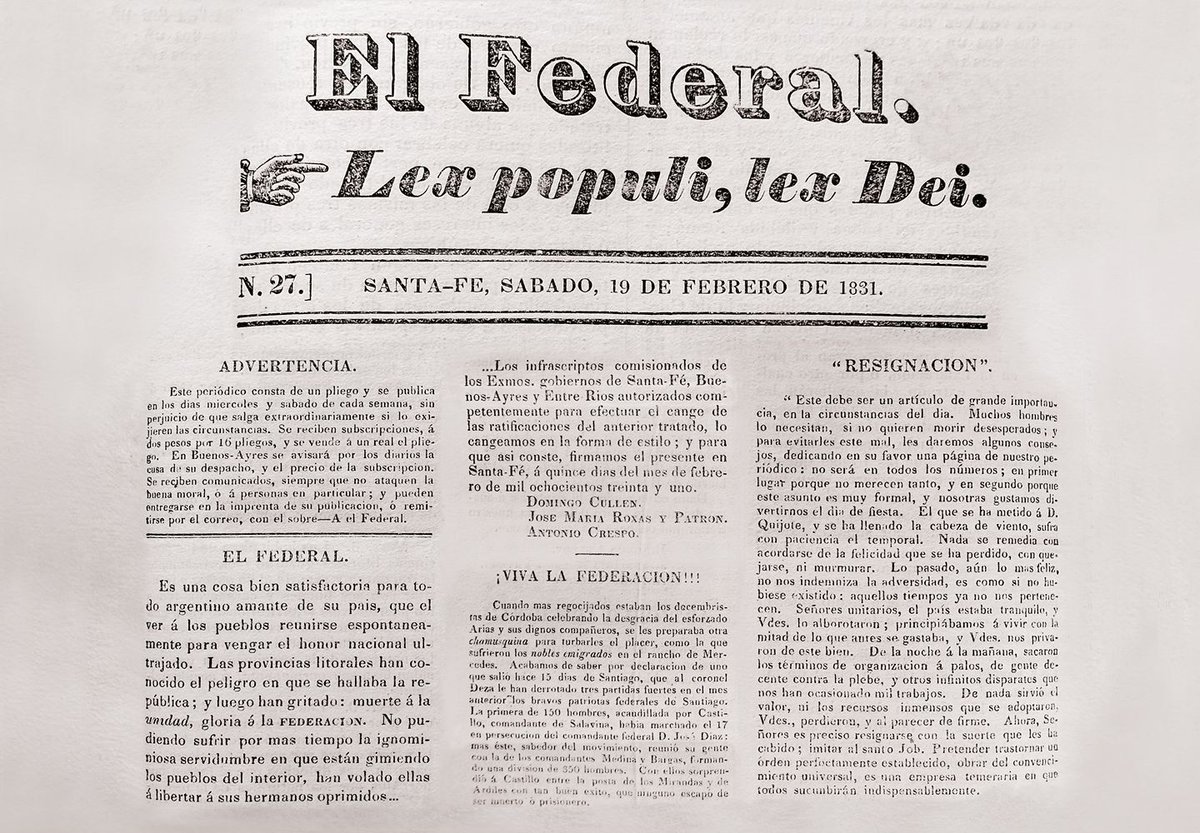

Hubo fuertes enfrentamientos entre periódicos oficialistas y periódicos opositores, criticándose mutuamente. Los diarios La Época y Crítica, favorables a Yrigoyen, realizaron numerosas publicaciones en las que representaba a la elección presidencial como una mera formalidad, resaltando que el candidato radical ya había prácticamente ganado la presidencia por derecho, y retratándolo como el estandarte de la constitucionalidad, la democracia, y la república, mientras que la oposición debía ser vista como "personas incapaces de entender que la decisión ya fue tomada por el pueblo".

Simultáneamente, y para contrastar con la imagen envejecida del candidato, la UCR recurrió en su campaña a elementos modernizadores que constituyeron novedades inéditas para la época. Para empezar, Yrigoyen no solo era apoyado por su partido político, sino también por figuras del mundo cultural, como el Comité Yrigoyenista de Intelectuales Jóvenes, presidido por un joven Jorge Luis Borges, con Leopoldo Marechal como vicepresidente. Los principales compositores de tango de la época compusieron piezas dedicadas al candidato radical.

En lo que fue considerado una innovación absoluta, el Comité Nacional de la UCR encargó la filmación y exhibición gratuita de una película, que se denominó "La obra del gobierno radical, 1916-1922". La película, de casi cuarenta minutos, estuvo a cargo del cineasta italiano Federico Valle y retrataba una gran cantidad de logros alcanzados durante el primer mandato de Yrigoyen, (tales como el respeto a la clase obrera, reformas educativas y sanitarias, y el crecimiento económico) mientras unos subtítulos explicaban por qué los electores debían votar nuevamente al exmandatario. Se trató de la primera ocasión en la que un candidato político argentino recurría a la cinematografía para hacer campaña.

Entre las figuras de la oposición, el diario La Prensa de Buenos Aires, favorable al Frente Único de la UCR Antipersonalista y los conservadores, era en ese momento el principal medio difusor de la oposición y uno de los mayores medios de comunicación del país. En un artículo publicado el 18 de marzo de 1928, el diario retrató duramente al radicalismo como un populismo desenfrenado, al tiempo que criticaba que la UCR había proclamado mucho más tarde a sus candidatos para afectar negativamente la campaña impulsada por sus oponentes.

La estrategia del frente radical antipersonalista-conservador fue retratar al radicalismo de Yrigoyen como una fuerza de carácter autoritario, que estaba deshaciendo las instituciones republicanas por medio de la actitud autocrática de su líder. Melo realizó una dura campaña mediática con los medios que le eran afines, lo que generó que la justa presidencial se convirtiera prácticamente en una lucha periodística entre la UCR y el Frente Único.

La postura de los periódicos, del radicalismo y el Frente Único de antipersonalistas y conservadores, era lograr efectivamente que la elección se polarizara entre Yrigoyen y Melo, lo que provocó que durante la mayor parte de la campaña, los demás partidos se vieran prácticamente descartados, como el caso de las fórmulas integradas por Mario Bravo y Nicolás Repetto del Partido Socialista, Rodolfo Ghioldi y Miguel Contreras del Partido Comunista, y la de José Nicolás Matienzo y Manuel Carlés por una pequeña fracción del radicalismo sanjuanino.

En las elecciones presidenciales de abril de 1928 la fórmula del radicalismo personalista que conformaba Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró arrasó sobre el binomio del Frente Unico, que agrupaba al radicalismo anti personalista y las fuerzas conservadores, que presentaba a los antipersonalistas Leopoldo Melo y Vicente Gallo. Yrigoyen obtuvo más del 60% de los votos en las elecciones.

El 12 de junio, el Colegio Electoral proclamó presidente electo a Yrigoyen, con Francisco Beiró como vicepresidente. Sin embargo, Beiró falleció un mes más tarde, el 22 de julio, forzando una nueva e inédita reunión del Colegio Electoral el 6 de agosto, en la que Enrique Martínez, quien había asumido el cargo de gobernador de la provincia de Córdoba el 17 de mayo, fue elegido para sucederlo, por lo que renunció a la gobernación. El día 12 de agosto, la Asamblea Legislativa proclamó los resultados: 245 electores para Yrigoyen, 71 para Melo, 3 para Matienzo y 57 no votaron.

El 12 de octubre Hipólito Yrigoyen asume la presidencia de la Nación, con 76 años. Elige como ministros a: Elpidio González en Interior; Horacio Oyhanarte en Relaciones Exteriores y Culto; Enrique Pérez Colman en Hacienda; Juan de la Campa en Justicia e Instrucción Pública; Juan B. Fleitas en Agricultura; José Benjamín Ábalos en Obras Públicas; el general Luis Dellepiane, el mismo que reprimió durante la Semana Trágica de 1919, en Guerra; y el vicealmirante Tomás Zurueta en Marina.

Yrigoyen, recién asumido el mandato, retornaba a las viejas prácticas y ordenó las intervenciones a las provincias que gobernaba la oposición: San Juan gobernada por el bloquismo y Mendoza gobernada por los lencinistas, y detuvo a sus gobernantes Aldo Cantoni y Alejandro Orfila.

En la Cámara de Diputados los radicales personalistas tenían mayoría y eso hacia su funcionamiento muy difícil dado a que estos hicieron fracasar muchas sesiones por falta de quórum. Entre 1928 y 1930 tan solo fueron sancionadas 34 leyes. El diputado socialista Nicolás Repetto opinaba:

En materia económica se atravesaba por un momento muy duro, frente a los graves problemas generados por el estallido de la crisis económica de 1929, la pasividad del gobierno, contrastaba vivamente, quizás demasiado preocupado por su suerte electoral. El desequilibrio de la balanza comercial y de pagos, los problemas del grueso déficit del presupuesto debido a los excesivos nombramientos de personal estatal y otras, no encontraban respuesta por parte del equipo gobernante. Se tomó la medida a fines de 1929 de abandonar la convertibilidad introducida por la gestión de Alvear en 1927.

En noviembre de 1929, el exgobernador mendocino Carlos Washington Lencinas, que era opositor a Yrigoyen, fue asesinado por el llamado Klan Radical en un acto político. El Klan era un grupo armado del yrigoyenismo que comenzó a luchar en las calles contra grupos opositores. Lencinas fue asesinado cuando reclamaba que los senadores yrigoyenistas aceptaran su diploma como senador nacional por Mendoza que era repetidamente rechazado, al igual que los diplomas de los bloquistas sanjuaninos.

En un acto que realizó en el Circulo de Armas de la capital mendocina fue asesinado por un joven militante yrigoyenista llamado José Cáceres que formaba parte del Klan Radical. Cáceres disparo contra Lencinas al grito de "¡Viva Hipólito Yrigoyen!" y acabo con su vida. Los mismos radicales yrigoyenistas organizaron festejos más o menos desembozados en Mendoza y San Juan. Uno de ellos consistió en un asado llevado a cabo en San Juan, al cual asistió un joven abogado, fiscal de la intervención federal en Mendoza, ordenada por el presidente Yrigoyen, llamado Ricardo Balbín.

El 24 de diciembre de 1929, Hipólito Yrigoyen sufre un atentado contra su vida cuando un anarquista dispara contra el presidente mientras se dirigía a la Casa de Gobierno y es abatido por la custodia presidencial, sin que el magistrado sufra daño alguno.

Con la llegada de Hipólito Yrigoyen, el gobierno nacional comienzó a negociar un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido, conocido como el pacto D'Abernon-Oyhanarte. Este pacto, que fue personalmente negociado por el presidente Yrigoyen, con asistencia del senado nacional Diego L. Molinari, entre agosto y septiembre de 1929, y estipulaba un aumento en la compra de carnes y granos argentinos a cambio de la exclusividad en la compra de material ferroviario y el compromiso de atender una serie de cuestiones, como el otorgamiento de extensiones a los ferrocarriles, la concesión de subterráneos, la construcción de elevadores y caminos por empresas británicas. Todo esto en el contexto del estallido de inversiones de capital estadounidense, avanzando por sobre las de capital británico, que tuvo lugar durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear. Esta situación dio lugar a un comercio triangular en el que Argentina exportaba materias primas a Gran Bretaña siendo superavitaria comercialmente, mientras importaba productos manufacturados de Estados Unidos de quien era deficitaria.

Esta situación generaba preocupación tanto en Argentina como en Gran Bretaña que veían una amenaza en el avance estadounidense ya que los productos argentinos no eran comprados por los Estados Unidos y lentamente iban descendiendo debido a los problemas económicos británicos, el aumento de los aranceles de los demás compradores europeos, la competencia con otros países y la baja de los precios ganaderos, deteriorando la relación con su histórico comprador, mientras que Gran Bretaña sufría un fuerte déficit comercial respecto a Argentina que cada vez compraba menos sus productos industriales, porque eran sustituidos por los estadounidenses.

Yrigoyen también dejaba en claro a los representantes británicos que el gobierno nacional no dejaría que los intereses de los ferrocarriles británicos chocaran con los de los Ferrocarriles del Estado, y elogiaba el papel que el capital británicos tuvo en el desarrollo argentino, diciendo ante los mismos:

Durante el debate sobre el proyecto en la Cámara de Diputados, los legisladores yrigoyenistas presionaron para la aprobación del mismo, aunque la actividad de la Cámara se encontraba entorpecida, como lo había estado durante todas las sesiones ordinarias del año, por el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En ese ambiente, el diputado yrigoyenista Leopoldo Bard, hizo una moción de que la presente sesión continuara, incluso usando la fuerza pública para mantener el quórum, hasta terminar los asuntos incluidos en el orden del día, “en especial el convenio con Gran Bretaña”, lo que mostraba la importancia que el presidente daba al mismo.

El breve despacho de la mayoría de la comisión, suscrito el día 10 de diciembre, fue informado por el diputado oficialista Juan Carlos Vázquez. En él se afirmaba que el acuerdo “es altamente beneficioso para los intereses generales del país”, que expresa “sentimientos de solidaridad humana, vínculos indestructibles entre estas dos grandes naciones” y terminaba diciendo que “no podemos olvidar que Inglaterra ha contribuido y sigue contribuyendo en forma intensa al progreso incesante de nuestra República. Líneas férreas tendidas en todo el territorio traen como consecuencia lógica el desenvolvimiento comercial y el progreso de nuestras ricas y fértiles tierras".

Por la oposición hicieron uso de las palabras los diputados Abraham De la Vega, Adolfo Dickmann, Federico Pinedo, Nicolás Repetto y Antonio De Tomaso. El conservador tucumano y los cuatro socialistas de la Capital Federal coincidieron en que no se oponían a cimentar las relaciones con Gran Bretaña pero que la manera de hacerlo no era la que seguían el acuerdo y el proyecto de ley en discusión. Las principales objeciones se vinculaban con que el acuerdo tal como estaba concebido sólo traía beneficios para Gran Bretaña, que por el art. 2 del proyecto de ley se autorizaba al Banco Nación a otorgar un enorme crédito al gobierno, que podría traer pésimas consecuencias para el Banco y para la economía en general, y que se facultaba a los Ferrocarriles del Estado a comprar violando los procedimientos administrativos, sin licitación previa. La disparidad de beneficios obedecía a que Gran Bretaña, prácticamente, no se obligaba a nada, salvo a sugerir a los habituales importadores de productos tradicionales argentinos comprar un poco más de lo mismo, mientras que la Argentina se endeudaba para realizar compras que habitualmente no hacía en el mercado británico.

Frente a este argumento el canciller Horacio Oyhanarte interrumpió para señalar que la disparidad “no será sino una mínima parte de los servicios que Inglaterra ha prestado a nuestro país cuando aún no era, salvo su poderoso espíritu de nacionalidad, sino casi una expresión geográfica".

Ya en la mañana del día 13 de diciembre le correspondió al ministro de relaciones exteriores, Horacio Oyhanarte, defender el acuerdo. Hasta ese momento se había negado a hablar, salvo efímeras interrupciones en las sesiones anteriores, a pesar de los pedidos de la oposición. Oyhanarte declaró: "Tenemos con el pueblo inglés una grave deuda moral que nos es grato confesarla. Cuando todavía éramos una expresión imprecisa, Inglaterra llegó a nosotros trayéndonos el aporte de su fe, de su confianza, depositando aquí sus capitales. Trazaron las primeras líneas de los ferrocarriles, alrededor de los cuales, como vertebrado en columnas se fue realizando paulatinamente el progreso de nuestra nación". Oyhanarte señaló que el acuerdo y el proyecto de ley expresaban un “gran pensamiento” de Hipólito Yrigoyen y que proponía crear “lazos solidarios ausentes de todo egoísmo y fundamentados en una eficiente ayuda recíproca” con Gran Bretaña, “la vieja nación madre de la libertad y de los derechos humanos”. Reconoció nuevamente que era a Gran Bretaña a quien “le tocaba recoger mejores beneficios” pero que ello no importaba, lo que importaba era comenzar una nueva relación.

El proyecto fue rápidamente aprobado por la Cámara de Diputados, debido a la mayoría que el oficialismo tenía en esa Cámara, y pasó al Senado el 17 de diciembre. Aunque el proyecto no logró pasar el Senado, a pesar de los largos discursos de los senadores yrigoyenistas Delfor del Valle y Diego L. Molinari recordando la amistad entre la Argentina y Gran Bretaña y el progreso al país que había traído el capital británico, debido en gran parte al estallido de la crisis económica internacional a fines de 1929 y a la parálisis que vivió el Congreso Nacional durante el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen.

Mientras se debatía el proyecto para la aprobación del Pacto Oyhanarte-D'Abernon, el gobierno nacional intervenía otra provincia gobernada por la oposición. En diciembre de 1929, se intervino la provincia de Corrientes, gobernada por Benjamín S. González, del Pacto Autonomista-liberal, prvio a las elecciones provinciales, donde los candidatos del Pacto eran favoritos a reelegir. En esas semanas también se empezó a planear la intervención federal a la provincia de Santa Fe. Estas intervenciones tenían como fin tratar de obtener más senadurías para representantes del oficialismo y poder lograr una mayoría en el Senado.

En estas condiciones se llegó a las elecciones legislativas de marzo de 1930. En estas el yrigoyenismo retrocedió en varios distritos. Ganó por escaso margen en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, y a causa de la división del conservadurismo en Tucumán. En la mayoría de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Junín, La Plata, Avellaneda, Tandil, San Nicolás, y otras, triunfaron los conservadores por sobre los yrigoyenistas. También triunfó la oposición en Rosario y Santa Fe, en Paraná, y otras ciudades grandes argentinas. En la Capital Federal tuvo su peor resultado en años. El Partido Socialista Independiente, desprendido del tronco del socialismo en 1927, arrasó en los comicios porteños. Lo siguió el viejo Partido Socialista, lo que condenó al radicalismo a ser la tercera fuerza electoral.

Por otra parte, el gobierno recurrió al fraude electoral en las elecciones que tuvieron lugar en San Juan y Mendoza, provincias que seguían gobernadas por los interventores federales que había enviado Yrigoyen a fines de 1928, y también en la provincia de Córdoba.

En junio de ese año, el general José Félix Uriburu comenzó a armar dentro del ejército un Estado Mayor Revolucionario para organizar la revolución contra el caudillo radical. Este estaba formado por los coroneles Álvaro Alsogaray, Emilio Kinkelin y Juan Bautista Molina. Formaban también parte de la conspiración el coronel Pedro Pablo Ramírez y los oficiales Miguel Di Pasquo, Óscar Ramayón, Ángel M. Manni, Alberto Daguerre, Juan Domingo Perón y Bartolomé Descalzo.

El coronel José María Sarobe, quien sabía de los rumores de este movimiento en el ejército, le informo sobre ellos al general Agustín P. Justo, quien se hallaba retirado de la política y de las actividades del ejército tras finalizar su función en el ministerio de Guerra en 1928. Justo le recomienda a Sarobe que el ejército no debe complicar las cosas y que debían buscar tanto la renuncia de Yrigoyen como de Martínez para que el presidente del Senado, el anti personalista Luis Etchevehere, asumiera la presidencia y llamara a elecciones en 90 días.

El general Justo creía que el descontento de la población con el presidente Yrigoyen era muy grande y que este terminaría renunciando, pero decía que el ejército no debía apresurar los tiempos interviniendo activamente ni realizando una revolución.

El 9 de agosto, los legisladores conservadores y socialistas independientes, firmaron un documento titulado "El Manifiesto de los 44" en la que denunciaban la crisis institucional y la crisis económica reinantes la desvalorización del signo monetario, la falta de obra positiva de gobierno y la desconfianza general que provocaba la desorbitación manifiesta de los actos del poder ejecutivo. En esta se decía:

Ese mismo día los opositores convocaron a una asamblea popular en el Teatro Nuevo de Paraná en Entre Ríos, única provincia gobernada por la oposición. Hablaron Antonio de Tomaso, José Aguirre Cámara, Edgardo J. Míguez, Rodolfo Moreno, Héctor González Iramain y Raúl Uranga.

De Tomaso, diputado por el socialismo independiente, acusó a Yrigoyen de hallarse fuera de la constitución:

Los radicales antipersonalistas, seis senadores y todos los diputados del sector, declararon en un manifiesto, que lanzaron días después, sobre la situación del país y del radicalismo lo siguiente:

A estas declaraciones por parte del llamado "grupo de los 44" y de los antipersonalistas, se unieron los demócratas progresistas que el 27 de agosto realizaron un acto en Paraná denunciando al gobierno de Yrigoyen y llamándolo "caudillo bárbaro y senil".

Nicolás Repetto, diputado socialista, expuso en la Cámara el 28 de agosto, sobre la situación política del país; habló de la obstinación de Yrigoyen e hizo un distingo entre el obstinado y el hombre de energía, que admite la adaptación y la plasticidad ante los hechos; denunció la salida de la legalidad del partido gobernante y profetizó cómo podrían salir de la legalidad el movimiento obrero y las fuerzas armadas. Repetto dijo:

A mediados de agosto los legisladores socialistas independientes Antonio de Tomaso y Federico Pinedo toman contacto con el general Justo para saber que sucedía dentro del ejército. En la entrevista que tuvieron, Justo confirma que hay avanzados trabajos revolucionarios en el ejército y adelanta que el general Uriburu, por el prestigio que gozaba entre sus camaradas, era el candidato elegido para encabezar el levantamiento. Justo les dijo también que él estaba alejado del movimiento por discrepancias con Uriburu sobre las orientaciones futuras del levantamiento. Se organizó una reunión entre Uriburu y Justo que no fue fructífera.

Federico Pinedo actuó como mediador en una reunión con Uriburu en la que defendió el sistema electoral democrático imperante, en la que intentó convencerlo de no implementar el sistema corporativista que quería implantar el general nacionalista y le recomendó leer las "últimas publicaciones del liberal austriaco Ludwig Von Mises". Pinedo se retira de la reunión considerando importante que el hombre favorito del ejército para encabezar la revolución no trate de imponer sus ideas políticas.

En la lista de colaboradores de Uriburu hay hombres que habían acompañado a Sáenz Peña cuando propuso su ley electoral, por eso el diputado socialista piensa que estos "no van a permitir que su obra cayera de la noche a la mañana, para ser reemplazadas por instituciones que, en el mejor de los casos, resultan exóticas y repugnantes a la manera de ser del país". En los primeros días de septiembre la revolución ya era palpable y Justo ordena a sus partidarios integrarse para que los nacionalistas no se apoderan del poder.

A la vez que esto sucede los partidos políticos también deciden plegarse a lo que el general Justo realizaba. Por influencia de Justo a través del coronel Sarobe se cambia la proclama revolucionaria de una nacionalista-fascista a una liberal:

A mediados de agosto, Luis Dellepiane, ministro de Guerra, comienza a investigar por su cuenta a los involucrados. Intenta avisarle a Yrigoyen sobre los movimientos pero es disuadido de no hacerlo por algunos ministros con tal de no darle “malas noticias” al presidente. Estos ministros son Elpidio González y Juan de la Campa quienes junto al vicepresidente Enrique Martínez, el senador Diego Luis Molinari y al coronel Juan José Graneros, jefe de la policía porteña, buscaban la renuncia del presidente y crear un "yrigoyenismo sin Yrigoyen".

Dellepiane se reúne con Elpidio González, De La Campa y José B. Ábalos, ministro de Obras Públicas, donde los puso al tanto de la situación dentro del ejército. Sin embargo González le respondió que todas las informaciones "eran falsos rumores y que no había por qué alarmarse".

Dentro del círculo de Yrigoyen se estaba más preocupado por armar el proyecto de intervención nacional a la provincia de Entre Ríos, gobernada por el antipersonalista Eduardo Laurencena, que sobre las advertencias presentadas por Dellepiane acerca de los movimientos golpistas. Finalmente, Dellepiane se hace cargo de la situación por si mismo y acuartela las tropas en Campo de Mayo, son detenidos presuntos conspiradores, pero Yrigoyen se opone a estas medidas y lo desautoriza. Dellepiane, el único que puede hacer abortar la revolución, renuncia.

Su reemplazo en la cartera de Guerra sería Elpidio González, quien también ocupaba la de Interior, y que además era uno de los conspiradores del círculo presidencial para destituir al presidente Yrigoyen y confirmar en el poder al vicepresidente Martínez.

El 31 de agosto Yrigoyen debía inaugurar la exposición de la Rural, como estaba indispuesto, lo sustituye el ministro de Agricultura, Juan Bautista Fleitas, quien es silbado estrepitosamente por los asistentes, dando mueras a Yrigoyen.

En esos días Joaquín Llambías, ex intendente porteño durante la primera presidencia de Yrigoyen y amigo del mandatario, le escribió una larga carta en la que señalaba, entre otros conceptos: "El desprestigio el gobierno aumenta; los partidarios interesados lo empujan hacia todos los errores posibles y ya se cierne sobre todos la amenaza de la vileza, el delito y la sangre. El Congreso no funcionó durante todo 1930 y el Senado celebró únicamente una sesión preparatoria el 1 de abril. En la Cámara de Diputados sólo hubo reuniones preparatorias de discusión de diplomas, que se prolongaron en debates políticos estériles hasta el 1 de septiembre".

El 4 de septiembre, una manifestación donde van estudiantes reformistas encabezados por los socialistas Palacios y Sánchez Viamonte, al acercarse a la Casa Rosada, donde creen está Yrigoyen, es baleada por la guardia y cae muerto el joven Juvencio Aguilar.

En las facultades de Medicina y de Derecho, los estudiantes se pliegan al activismo contra Yrigoyen. El socialista Carlos Sánchez Viamonte predica «la desaparición del último caudillo», y el decano de la facultad de Derecho, Alfredo Palacios, pide la renuncia de Yrigoyen.

El 5 de septiembre se vive en la Capital Federal un clima verdaderamente revolucionario, mientras tanto la policía procedía contra las manifestaciones que recorrían la ciudad y diarios opositores al gobierno eran censurados.

Ese mismo día Yrigoyen, enfermo y decaído, convencido por Elpidio González, delega el mando en el vicepresidente Enrique Martínez. Inmediatamente el plan del "Yrigoyenismo sin Yrigoyen" se puso en marcha comandado por González y Martínez. Martínez propuso cambiar todo el gabinete y ofreció la cartera de Relaciones Exteriores a Enrique Larreta, Marina al contraalmirante Segundo Storni, Agricultura a Honorio Pueyrredón, Guerra al general Francisco Medina e Interior a Eudoro Vargas Gómez. También resolvió decretar el Estado de Sitio por 30 días en todo el país y, creyendo interpretar uno de los anhelos de la oposición, decretó la suspensión de las elecciones que debían realizarse el 7 de septiembre en San Juan y Mendoza, que estaban sospechadas de fraudulentas.

La noche del 5 de septiembre, se presentaron en el diario Critica el coronel José María Sarobe junto al capitán Juan Perón y el bloque de 44 diputados de la oposición (conservadores y socialistas independientes) aquí presentaron la proclama revolucionaria.

A primeras horas de la mañana del 6 de septiembre, el ministro Horacio Oyhanarte le negó facultades a Martínez para adoptar las medidas que había propuesto el día anterior sin consultar al presidente Yrigoyen. Inmediatamente tras una discusión Oyhanarte presentó su renuncia.

El 6 de septiembre fueron muy pocos los militares que marcharon para derribar a Yrigoyen, tan solo unas pocas formaciones de cadetes del Colegio Militar y de oficiales de menor rango a cargo del general José Félix Uriburu, pero a la vez, casi ninguno salió a defenderlo.

Entre esos cadetes y oficiales que acompañaron a Uriburu se encontrarían muchos que tendrían participación futura en la política argentina: Juan José Valle, Álvaro Alsogaray, Francisco Imaz, Arturo Ossorio Arana, Pedro P. Ramírez, Manuel Savio, Humberto Sosa Molina y Juan Perón.

En cambio, la parte civil se expresó en las calles con masividad y entusiasmo: todas las fuerzas políticas estaban presentes. En esta desigual participación se encuentra la explicación del destino final de este golpe. Salvo algunos incidentes, como el tiroteo en la confitería Del Molino entre miembros del Klan Radical y oficiales del Ejército, la jornada fue pacifica.

El vicepresidente Martínez adoptó una actitud expectante ante la sucesión de acontecimientos. Él tenía la convicción que el movimiento revolucionario estaba haciéndose en su favor y suponía que aquellas tropas que marchaban por las calles lo afirmarían en el poder. Cuando se da cuenta que no es como él pensaba Martínez comenzó a ponerse nervioso y a pasearse por la Casa de Gobierno al grito de "¡Me han traicionado!, ¡Me han traicionado!". Una vez que los militares ingresaron a la Casa de Gobierno le pidieron la renuncia al vicepresidente Martínez y a todo su gabinete, estos aceptaron. Al otro día, Yrigoyen rubricaba su firma con su renuncia en la ciudad de La Plata.

El 8 de septiembre de 1930, y ante una Plaza de Mayo repleta de gente, el general José Félix Uriburu asumía como presidente provisional de la Nación y daba un discurso. También hablaron Enrique Santamarina, Matías Sánchez Sorondo y el general Agustín P. Justo.

El gobierno de Uriburu estuvo integrado por: Enrique Santamarina como vicepresidente. Hijo del gallego Ramón Santamarina, uno de los mayores desarrolladores de Tandil y de los mayores hacendados de la provincia de Buenos Aires. Hasta 1930 había sido únicamente presidente del Banco Nación y sin paso político previo.

Ministro del Interior fue elegido Matías Sánchez Sorondo, uno de los principales dirigentes del Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires y que había sido diputado nacional entre 1918 y 1926. Ministro de Relaciones Exteriores fue para Ernesto Bosch quien ya había ejercido el mismo cargo entre 1910 y 1914 durante el gobierno de Roque Sáenz Peña. Se había desempeñado como diplomático sirviendo como ministro plenipotenciario en Paris y Berlín, en la década de 1890.

Enrique Simón Pérez ocupo el Ministerio de Hacienda. Pérez había sido revolucionario en 1890, sirviendo como uno de los jóvenes más cercanos a Alem, y uniéndose a la Unión Cívica Radical en 1891. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública fue para Ernesto Padilla. Padilla fue el primer gobernador elegido bajo la ley Sáenz Peña en Tucumán, ocupando la gobernación entre 1913 y 1917, siendo uno de los gobernadores más cercanos al presidente Sáenz Peña. Octavio S. Pico fue elegido como Ministro de Obras Públicas. Pico había participado en la Revolución del Parque en 1890 y se uniría al año siguiente a la Unión Cívica Nacional del general Mitre. En 1898 ocupo el cargo de director de Tierras y Colonias.

Horacio Beccar Varela fue elegido como Ministro de Agricultura. Beccar Varela representaba a los sectores nacionalistas católicos dentro del movimiento revolucionario y no había tenido participación previa en la política. El cargo de ministro de Guerra fue para el general Francisco Medina, quien también había sido propuesto para el mismo cargo por el ex vicepresidente Martínez, y el cargo de ministro de Marina fue para el almirante Abel Renard.

El ministro Octavio S. Pico realiza declaraciones acerca de como recibió el ministerio que ocupa:

Lo mismo realiza el ministro Horacio Beccar Varela ante las cámaras:

El nuevo jefe de policía de la Capital Federal, contraalmirante Ricardo Hermelo, también realiza declaraciones acerca de que realizará en su nueva función:

El general Agustín P. Justo da su palabra acerca de lo que ocurría en esos días bajo su visión y sobre el papel futuro del ejército:

El general José Félix Uriburu también da un discurso el día de su juramento como presidente provisional de la Nación:

Desde Francia el expresidente Marcelo T. de Alvear realiza una entrevista al diario La Razón donde explica los motivos de la caída del gobierno de Yrigoyen en su visión:

No sólo Alvear adhirió a la Revolución. El día 25 de septiembre de 1930, algunos de los principales miembros del radicalismo como Vicente Gallo, Enrique Mosca, Honorio Pueyrredón, José Tamborini, José Camilo Crotto, entre otros firmaron un manifiesto justificando la Revolución.

Ese mismo 25 de septiembre de 1930 se lanzaba la canción “Viva la Patria” cantada por Carlos Gardel y escrita por el radical antipersonalista Francisco García Jiménez donde se relatan los hechos del 6 de septiembre de 1930 desde la perspectiva revolucionaria:

Si te gustó este hilo, colaborame con un cafecito para que pueda seguir subiendo contenido de la historia Argentina 🇦🇷

cafecito.app/oldarg1810

cafecito.app/oldarg1810

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh