Un 16 de septiembre de 1955 se ponía en marcha en la provincia de Córdoba el golpe de estado, autodenominada Revolución Libertadora, que el general Eduardo Lonardi encabezó para derrocar al gobierno del general Juan Domingo Perón. Pero, ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron el hecho?

Su opinión estaba avalada por el hecho que había logrado personalmente la derrota de los rebeldes,y a diferencia de la Marina y la Fuerza Aérea, ningún general ni soldado había participado de la rebelión. El general Lucero no utilizó su posición ventajosa para tratar de imponer el control militar sobre el gobierno; era demasiado leal a Perón para proceder así.

Pero Lucero trato de influir sobre Perón para que asumirá una actitud conciliatoria ante las críticas al gobierno. No sólo pidió un cambio total en el gabinete, para lo cual elevó su renuncia, sino que recomendó que se disminuyeran las restricciones para el uso de los medios de difusión y las reuniones en espacios públicos por parte de partidos opositores y que se tomaran otras medidas para aliviar las tensiones y lograr cierta reordenación. La influencia de estas propuestas sobre Perón pueden comprobarse en el hecho de que abandonó su táctica de puño fuerte en la primera semana después del golpe. A los pocos días, el 29 de junio, levantó el estado de sitio y muchos de los que habían sido arrestados en relación con el movimiento quedaron en libertad.

El 5 de julio, durante un discurso por Cadena Nacional, Perón deslindo de responsabilidades a los partidos políticos de los sucesos criminales de Plaza de Mayo e invitó a los dirigentes opositores a un intercambio de ideas para afianzar la paz interna y comenzar una tregua política.

El concepto que Perón tenía del significado de la pacificación y de lo que implicaba para él la nueva orientación de la política pública, quedó establecido en un discurso pronunciado el 15 de julio ante legisladores del Partido Peronista: "Limitamos las libertades en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros objetivos. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades: lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la medida indispensable… La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución… yo dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversario. Mi situación ha cambiado absolutamente, y, al ser así, yo debo resolver todas las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y procedimientos de nuestros adversarios, impuestos por la necesidad de cumplir los objetivos, para dejarlos actuar libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades".

Perón reemplazó a los miembros más discutidos de su gobierno, inclusive a Ángel Borlenghi y Armando Méndez San Martín, ministros de Interior y de Educación respectivamente, aunque no al gabinete entero como recomendaba Lucero. El secretario de Prensa y Difusión del gobierno, Raúl Apold, presentó su renuncia y lo mismo hizo Eduardo Vuletich, el Secretario General de la CGT.

Los reemplazos en el gabinete fueron: Oscar Albrieu por Ángel Borlenghi en Interior y Justicia; Francisco Anglada por Armando Méndez San Martín en Educación; Alberto Iturbe por Juan Eugenio Maggi en Transportes; y José María Castiglione por Carlos Hogan en Agricultura.

También se realizaron modificaciones dentro del propio Partido Peronista por orden de Perón. El almirante Alberto Teisaire, vicepresidente de la Nación, fue desplazado del cargo de presidente del Partido Peronista, y se designó a Alejandro H. Leloir y John William Cooke, antiguos dirigentes del radicalismo yrigoyenista, como presidente del Partido Peronista e interventor del peronismo en la Capital Federal respectivamente.

Además que el gobierno intentó proyectar una nueva ley electoral que diera mayor representación a las minorías en el Congreso de la Nación, ya que se había visto reducida luego de la ley electoral Subiza, que establecía el sistema de escrutinio mayoritario uninominal, que fue manipulado, lo que se llama circunscripciones chorizo, para garantizar una ventaja del oficialismo en el Congreso.

El 21 de julio la bancada radical en el Congreso denunció la desaparición de Juan Ingallinella, uno de los principales dirigentes comunistas en Rosario y candidato a diputado nacional en 1951 y 1954. Ingalinella fue detenido el 17 de junio, un día después del bombardeo en Buenos Aires, por la policía de Rosario, torturado hasta la muerte con picanas eléctricas y arrojado al río Paraná.

El episodio adquirió estado público y todo el arco opositor, de derecha e izquierda, manifestó su solidaridad con el dirigente comunista desaparecido. El cardenal Antonio Caggiano y el Premio Nobel, Bernardo Houssay, pidieron por la vida del dirigente comunista. La movilización por la aparición con vida de Ingalinella fue masiva. En las principales ciudades de la Argentina se realizaron actos pidiendo por su libertad y reclamando la verdad que eran reprimidas. Estudiantes, trabajadores, y dirigentes políticos se sumaron al reclamo.

En esos días, los abogados, y también dirigentes del Partido Comunista, Alberto Jaime y Guillermo J. Kehoe, presentaron un habeas corpus en favor de Ingalinella en el Palacio de Tribunales de Rosario. Ambos fueron detenidos y salvajemente torturados en la oficina de la Sección Leyes Especiales de la Jefatura de Policía de la ciudad dirigidas por Francisco Félix Lozón.

Los actos que reclamaban la aparición con vida de Ingalinella eran reprimidos y prohibidos. Al principio la respuesta de la policía y del gobierno nacional fue de que se trataba de una maniobra propagandística de los comunistas. Después aseguraron que Ingalinella estaba con vida y que los comunistas lo tenían escondido. Se habló de que se había refugiado en Brasil, y falsificaron su firma para probar que la policía lo había dejado en libertad. Cuando la presión social se hizo insostenible las autoridades de la provincia decidieron intervenir.

Mientras la saga de la búsqueda de Ingalinella se desarrollaba, Perón autorizaba a los presidentes de los partidos opositores a contestar su propuesta de conciliación por radio. Era la primera vez en casi diez años que se iban a escuchar las voces opositoras en los micrófonos radiales.

Arturo Frondizi, en representación de la Unión Cívica Radical, Vicente Solano Lima del Partido Demócrata, Luciano Molinas del Partido Demócrata Progresista, y Alfredo Palacios del Partido Socialista, fueron autorizados a hablar por cadena nacional, mientras el gobierno prohibió al Partido Comunista de utilizar el medio para comunicar sus opiniones.

Una de las condiciones que imponía el gobierno era que los discursos que iban a transmitir debían ser sometidos a un control previo por parte de las autoridades. De los cuatro nombrados, solamente Palacios quedó afuera cuando condicionó su participación al hecho de compartir el micrófono con Nicolás Repetto, además de negarse al control de su discurso. Igualmente grabó su discurso en Radio Belgrano aunque fue censurada su transmición.

Alfredo Palacios grabó su mensaje y posteriormente sus palabras y las de Repetto fueron publicadas en La Nación. De esta forma expresa la situación del país en aquel momento Alfredo Palacios:

Palacios denuncia al gobierno peronista por la falta de libertad de prensa y por la persecución que se le realiza a los que expresan su disidencia al oficialismo.

Palacios también denuncia la pésima situación económica del país, las violaciones a los derechos de los trabajadores para cumplir el objetivo del gobierno del aumento de la productividad, las torturas a los presos políticos y el adoctrinamiento en los colegios primarios y secundarias, y en las universidades.

El primero en tener la palabra fue Arturo Frondizi, quien pudo realizar su discurso el día 27 de julio de 1955. Frondizi presenta una seria de advertencias diciendo que "al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha", que la pacificación no podía ni debía ser una nueva forma de sometimiento y que el partido exige hechos concretos en el camino a la pacificación, pide el levantamiento del estado de guerra interno, y una amplia amnistía para los presos políticos.

Frondizi también pide la restauración de una justicia independiente y la democratización de la vida política. Hace una fuerte crítica a la política oficial de los contratos petroleros con la Standard Oil y pide la defensa de la soberanía económica, diciendo:

Vicente Solano Lima dio su discurso el 9 de agosto. El dirigente conservador destacó en su discurso el papel que había tenido el conservadurismo a lo largo de la historia argentina. Hizo una defensa acérrima de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica, y concluyó que todas estas instituciones eran victimas del poder ascendiente del Estado. Finalmente pidió la renuncia del presidente para completar el proceso de pacificación.

El 22 de agosto pronunció su discurso Luciano Molinas, dirigente del Partido Demócrata Progresista. Su exposición fue netamente económica-financiera abundando en datos estadísticos y dejando de lado las cuestiones políticas más importantes. Sin eufemismos de ningún tipo vierte fuertes criticas a la nacionalización del Banco Central, a la nacionalización de los depósitos bancarios y al funcionamiento del IAPI. Molinas termina pidiendo por la liberalización y el fin del intervencionismo estatal en la economía.

Perón envió a dirigentes del Partido Peronista a contestar los mensajes de cada uno de los opositores. Alejandro H. Leloir, Presidente del Consejo Superior del Partido Peronista y diputado nacional, fue contra Frondizi, el gremialista José Alonso, diputado nacional, le contestó a Solano Lima y John William Cooke, Interventor del Partido Peronista en la Capital Federal, a Molinas.

El 3 de agosto, Leloir en su respuesta a Frondizi admite que el gobierno tuvo que restringir temporalmente ciertas libertades porque los objetivos revolucionarios lo requirieron y que la revolución tuvo que soportar el embate poderosas fuerzas internacionales.

Leloir defendió la política que el gobierno del general Perón venía llevando a cabo desde hace 9 años en materia económica, educativa y en afianzar la "justicia social". También defendió los contratos petroleros y el ingreso de capitales extranjeros en la economía argentina:

La revista P.B.T. (que estaba dirigiado por la Editorial Haynes, comprada por funcionarios del gobierno a principios de la administración peronista) critica duramente los gobiernos historicos de los consevadores y radicales en su linea editorial, además de criticar tanto a Solano Lima como a Frondizi.

Aún así, los opositores no se contentaban con los anuncios de Perón, ya que los partidos políticos, fueran cuales fuesen sus diferencias, ahora estaban de acuerdo en que una condición mínima para iniciar la tregua política era el inmediato desmantelamiento de la estructura legal, comenzado por la legislación del estado de guerra interno, que permitía al gobierno operar como un estado policial. En esos días, la Unión Cívica Radical puso a prueba el mensaje aperturista de Perón con una solicitud de permiso para realizar actos públicos, pero le fue negada.

Perón, sin embargo, no estaba dispuesto a adoptar esas medidas. El resultado fue que la política de pacificación se estancó y hacia fines de agosto resultó claro que su llamado a una tregua política sólo había servido para dar a los representantes de la oposición una plataforma para denunciar a su gobierno ante el público.

Panfletos y rumores para desacreditarlo continuaban circulando; las calles porteñas fueron una vez más escenario de demostraciones y disturbios, y los incidentes violentos, a menudo contra los policías como blanco, se multiplicaban. En tales circunstancias, no es de sorprender que el presidente se viera obligado a tomar un nuevo rumbo.

En esos días, el presidente Perón procedía a realizar nuevos cambios en el gabinete: Jerónimo Remorino renunciaba al ministerio de Relaciones Exteriores y sería reemplazado por Ildefonso Cavagna Martínez, mientras quedaba desplazado Raúl Mendé en Asuntos Técnicos, cubierto ahora por Pedro Yesari.

El abandonó de la política de conciliación, a pesar de las negociaciones para lo contrario, datan del 15 de agosto, cuando se hicieron numerosos arrestos de dirigentes políticos opositores y el flamante ministro del Interior, Oscar Albrieu, denunciara la existencia de un complot terrorista.

En la noche del 30 de agosto, Perón elevó una nota a las tres ramas del Partido Peronista, dirigidas por Alejandro H. Leloir, Delia Parodi y la CGT, presentando su "retiro" de la presidencia de la Nación, explicando los razones por las que debía abandonar el cargo y solicitandoles el permiso para proceder de ese modo.

En la mañana del 31 de agosto, el pueblo supo acerca de la nota del presidente. La reacción unánime del Movimiento Peronista fue rechazar la propuesta y acompañar a la conducción de la CGT en su decisión de ordenar una inmediata huelga general y convocar a los trabajadores a Plaza de Mayo, para que permanecieran allí indefinidamente, hasta que Perón retirara la nota.

Hugo Di Pietro, secretario general de la CGT, dijo: "No nos iremos de la Plaza hasta que nuestro líder retira la nota. Hay que hacer ambiente para otro 17 de octubre”. Los comercios del centro cerraron puertas y bajaron persianas y cortinas. El paro general convertía a la jornada casi en un feriado nacional. Los diarios oficialistas como La Prensa, Democracia, Noticias Graficas, Crítica y otros, lanzaron ediciones especiales en las que apoyaban el paro general y la concentración en la Plaza, pidiendo por la permanencia de Perón en la presidencia.

Una gran multitud comenzó a reunirse a partir de la diez de la mañana y permaneció en la plaza hasta la medianoche. El presidente Perón se asomó al balcón de la Casa Rosada a las 18:30 pm y habló.

El anuncio de Perón, en la tarde-noche del 31 de agosto, de que retiraría su renuncia, no puede sorprender a nadie. Pero lo que no estaba previsto fue el carácter irresponsable y la vehemencia de sus observaciones. Al denunciar a sus opositores como criminales que habían rechazado sus ofertas de perdón y reconciliación, no sólo proclamó que cualquier violencia por parte de ellos sería reprimida con violencia aún mayor, además de proclamar que lucharían hasta haber "aniquilado y aplastado" cualquier intento de oposición, sino que autorizó a sus adictos a hacer valer la ley con sus propias manos:

Estas palabras provocaron una gran conmoción tanto en las Fuerzas Armadas como en la oposición, hasta de los mismos dirigentes peronistas, preocupados por el equilibro mental de su líder. En las Fuerzas Armadas estas palabras dieron nuevos ímpetus a las conspiraciones que ya estaban en camino. Dentro de la Marina el espíritu de rebelión contra Perón había permanecido vivo, a pesar del fracaso del 16 de junio.

El mismo 16 de junio. el capitán de navío Arturo H. Rial, director de Escuelas Navales, le decía a su subalterno, el capitán de corbeta Carlos Pujol, "Bueno, Pujol, quiero que me tienda las líneas porque empezamos de nuevo". En la Marina, Arturo Rial asumió el cargo de coordinador general del golpe mientras que en Puerto Belgrano, el comandante segundo de la base, capitán de navío Jorge Perren, se hizo cargo de la estrategia de la conspiración.

Rial y Perren lograron convencer al contraalmirante Isaac F. Rojas, hasta ese entonces catalogado como leal al gobierno, de asumir el mando naval de la inminente revolución. Rojas era el director de la Escuela Naval de Río Santiago y había sido defensor de Aníbal Olivieri, ministro de Marina entre 1951 y el 16 de junio de 1955. La defensa de Rojas de Olivieri, quien intento disuadir a los oficiales participantes del bombardeo de Plaza de Mayo pero no los denunció a las autoridades, durante su enjuiciamiento militar llamó la atención de los conspiradores y lo invitaron a formar parte del nuevo movimiento, cosa que Rojas aceptó. De este modo, aun antes del discurso de Perón del 31 de agosto, la conspiración en la Marina había logrado una conducción unificada y resuelto su principal problema de organización.

Lo mismo no podía decirse del ejército donde el movimiento revolucionario estaba mucho más fragmentado y menos organizado. Muchos militares de ideología nacionalista católica se habían alejado y disgustado con el gobierno por los conflictos con la Iglesia Católica comenzados en 1954 y la quema de Iglesias de junio de 1955 por lo que comenzaron a conspirar activamente.

Entre esos militares estaban los generales Justo Bengoa y Julio Lagos. Este último, que era afiliado al Partido Peronista, se reunió con Franklin Lucero, ministro de Ejército, días después de la quema de las Iglesias y le expresó: "No deseo seguir colaborando más con su gobierno".

Dentro del ejército era difícil conspirar debido a la estrecha vigilancia mantenida por los servicios de informaciones del gobierno. Además era un servicio donde las demostraciones de lealtad a Perón habían sido requisito para la promoción a los rangos superiores. A fines de agosto de 1955, de los noventa y tantos generales en servicio activo tan solo cinco eran considerados contrarios al oficialismo. Otro factor que dificultaba la organización eran las rivalidades personales y los recelos entre los conspiradores.

Entre los oficiales de mayor grado que conspiraban contra el gobierno se puede contar a los generales Pedro Eugenio Aramburu, Dalmiro Videla Balaguer, Julio Lagos, Justo León Bengoa, el general (R) Eduardo Lonardi y el coronel Arturo Ossorio Arana.

El 1 de septiembre, como reacción ante el discurso del día anterior del presidente, el general Videla Balaguer, que había recibido la medalla a la Lealtad Peronista por su actuación en el bombardeo de junio, intentó sublevar la guarnición militar de Río Cuarto, en Córdoba, junto con otros cinco oficiales. El movimiento fracasó, se fugaron y no pudieron ser capturados. Por tal motivo, el general Pedro Eugenio Aramburu, quien hasta ese entonces figuraba como el principal jefe de la revolución dentro del ejército, y temiendo un fracaso como el del 16 de junio, suspendió sus actividades como conspirador y aconsejó la postergación de la revolución para un momento más oportuno. Fue esta decisión la que hizo que el general (R) Eduardo Lonardi surgiera como la principal figura de la inminente revolución.

El coronel Ossorio Arana y otros oficiales solicitaron a Lonardi que encabezara el movimiento revolucionario y lo lanzara desde la Escuela de Artillería en Córdoba. Mientras esto sucedía, en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba se empezaban a formar los llamado Comandos Civiles, integrados por militantes nacionalistas católicos, radicales (principalmente sabattinistas y unionistas) y demócratas (del sector abstencionista del partido). En esos días en los diferentes comités del radicalismo y en las parroquias se comenzaron a distribuir armamento entre los civiles comprometidos con la revolución. En Córdoba los líderes de los grupos civiles radicales estaban liderados por Mauricio Yadarola, Rodolfo Amuchástegui, Eduardo Gamond y Santiago del Castillo.

El 2 de septiembre, Perón hablando con gremialistas y dirigentes peronistas de Córdoba, dijo refiriéndose a la oposición:

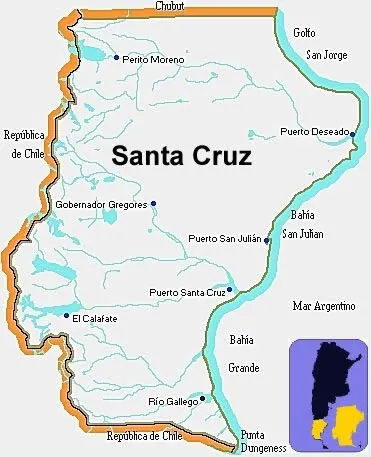

En esos momentos había otra cuestión que acentuaba la crisis política. Era la discusión de los contratos petroleros con la Standard Oil para la explotación de petróleo en la provincia de Santa Cruz.

El Poder Ejecutivo había firmado el contrato con la Standard pero el Congreso todavía no había aprobado este contrato aún. El día 6 de septiembre, la Junta Nacional del Partido Peronista se reúne para tomar decisión al respecto mientras Raúl Bustos Fierro, dirigente peronista, aconsejaba su aprobación desde Radio Belgrano. El día 9 sale que la Junta partidaria propondría modificaciones a los contratos. La mayoría parlamentaria peronista por primera vez se manifestaba en contra de un proyecto de ley que enviaba el Poder Ejecutivo.

En ese momento comienza un fuerte enfrentamiento dentro del peronismo. Los primeros en cuestionar los contratos petroleros son los diputados Joaquín Díaz de Vivar, José Eduardo Picerno y José Alonso quienes argumentaban que iba en contramano del artículo 40 de la Constitución. Algunos como Adolfo Silenzi de Stragni lo impugnan severamente juzgándolo como una entrega del patrimonio nacional. Otros dirigentes peronistas acusan a Silanzi de pro britanismo, es decir, defensa de los intereses británicos importadores. Otros dirigentes como John William Cooke, manifiestan su disconformidad: "Combato el proyecto petróleo. Han quedado en el aire criticas muy serias. Por ejemplo, los excesivos privilegios que se reserva la compañía extranjera en su proyecto".

La Unión Cívica Radical dijo que debía suspenderse cualquier tratativa con la Standard Oil o con cualquier otro cartel internacional del petróleo. El diputado Carlos Perette evocó "la tradicional posición del radicalismo en defensa de la nacionalización absoluta del petróleo".

La intranquilidad creada en círculos militares por la firma del contrato petrolero preocupó al gabinete. Aún antes que Perón lo firmara y sometiera al Congreso, el general Franklin Lucero, ministro de Ejército, y el general Ernesto Fatigatti visitaron a Alfredo Gómez Morales, ministro de Asuntos Económicos y titular del consejo económico del gabinete, para transmitir reacciones de los círculos militares. Gómez Morales manifestó su buena voluntad para ofrecer una conferencia a los oficiales y explicarles el contrato, aunque también él estaba de acuerdo en que ciertas medidas que afectaba el orgullo nacional debían modificarse. Sin embargo, el contrato que fue sometido al Congreso conservaba estas discutidas disposiciones.

Pero cuando se hizo evidente que hasta los peronistas que integraban el Congreso no estaban dispuestos a aprobarlo, Perón autorizó a su equipo económico a reunirse con una delegación del Congreso para escuchar las recomendaciones de cambios. Sobre la base de estas discusiones, el ministerio de Asuntos Económicos redactó una serie de enmiendas al contrato original, y poco después Gómez Morales y Orlando Santos reabrieron las negociaciones con los representantes de la compañía petrolera de California. Por este motivo fue que Perón no presionó al Congreso para que aprobara el contrato original.

Los representantes de la empresa dijeron que estaban dispuestos a aceptar aquellos cambios en el contrato que no afectarán los aspectos económicos del mismo, y bajo estas bases se volvió a negociar el acuerdo entre junio y septiembre de 1955. Quienes trabajaban en el gobierno conocían la situación, que poco sirvió para apaciguar el descontento que había en las Fuerzas Armadas, y nada en absoluto para modificar la determinación de ciertos oficiales, dispuestos a derrocar a Perón en cuanto la ocasión se presentara.

El 11 de septiembre Lonardi tomó las riendas de la conspiración al decidirse a encabezar la revolución y comenzó a planificar una revuelta que se iniciaría en Córdoba y que, según esperaba, se difundiría a otras provincias cuando comenzara a la hora cero del 16 de septiembre. El cierre final de la conspiración y la decisión de llevarla adelante con la Armada se concretó el lunes 12 de septiembre, a las 23 horas, dentro de un automóvil estacionado en una esquina porteña, de la que participó Lonardi junto a otros oficiales del ejército y la armada.

A las 17 horas del 13 de septiembre, Eduardo Lonardi abandonó Buenos Aires, en ropas de civil y portando un maletín el que contenía su uniforme militar, y abordó un colectivo de larga distancia que lo llevaría a Córdoba. El viernes 15, después de viajar a Córdoba para inspeccionar las tropas porque tenía información de que se conspiraba, el ministro de Ejército, Franklin Lucero le envió un telegrama a Perón en el que le decía: "He estado en la guarnición Córdoba. Solamente a un loco se le puede ocurrir que esta gente se levante".

Lonardi indicó al general Julio Lagos a ir para San Luis a levantar las tropas revolucionarias, Aramburu, invitado por el coronel Señorans, fue enviado a Curuzú Cuaitía, Corrientes, para realizar lo mismo. Ese mismo 15, Lonardi se trasladó a una casa en la localidad de Arguello, detrás de la Escuela de Artillería, para esperar la hora cero.

A la una de la madrugada, Lonardi, Ossorio Arana, otros oficiales y algunos civiles detuvieron al director de la Escuela de Artillería, coronel Turconi. A las tres de la madrugada el disparo de una bengala roja marcó el inicio del combate contra la Escuela de Infantería. Había comenzado el levantamiento castrense contra Perón.

Desde la Escuela de Infantería, dirigida por el coronel Guillermo Brizuela, se repelió el ataque de civiles y militares que respondían a las órdenes del general Eduardo Lonardi. Como consecuencia de la balacera murieron en el terreno del combate el capitán Mario Efraín Arruabarrena, el teniente Alfredo Viola Dellepiane y dos conscriptos, las primeras víctimas de la revolución.

Al mediodía del mismo 16, aparecía en escena la poderosa Flota de Mar, sublevada en Puerto Madryn; la Escuela Naval y la Flota de Ríos en la que constituiría el almirante Isaac F. Rojas la comandancia de la Marina de Guerra en Operaciones. El sábado 17, comenzó el levantamiento del II Ejército, comandado por el general Julio Lagos, en San Luís y al mismo tiempo se unían a Lonardi aviadores de la Fuerza Aérea con sus máquinas Avro Lincoln.

En Córdoba, el gobernador Raúl Lucini se instaló en la jefatura de polícia de la ciudad de Córdoba, llamó a combatir a los rebeldes para luego partir con rumbo desconocido en las primeras horas de la tarde del 16.

Esos fueron días muy violentos en Córdoba, con graves tiroteos e incidentes en las principales ciudades de la provincia. El 18 de septiembre se produjó uno de los hechos más violentos, cuando la familia del capitán Arruabarrena, fallecido durante la toma de la Escuela de Infantería en las primeras horas del 16, deciden irse de la ciudad de Córdoba debido a los enfrentamientos entre los Comandos Civiles y los militares sublevados, contra los militares leales y la polícia de Córdoba.

Arruabarrena estaba casado con Beatriz Roque Posse, hija del dirigente radical y escribano Juan Carlos Roque Posse. Roque Posse decide pasar a buscar a su hija Beatriz, recientemente viuda, a su nieto Mario Eduardo, de tan solo 7 meses de edad, y dos hombres más, de militancia en el radicalismo, Marcelo Amuchástegui y Miguel Ángel Cárrega Núñez, casado con otra de las hijas de Roque Posse. Todos simpatizaban con Lonardi, todos eran radicales, pero después de la muerte de Arruabarrena, decidieron alejarse de Córdoba, para instalarse en una casa que tenían los Roque Posse en las sierras.

Partieron con destino a Icho Cruz, primero, donde una docente, de nombre Teresa Pitt, pidió que la llevaran. No había lugar. Fue lo que dijo el escribano. La maestra y su hija insistieron y Amuchástegui observó que apretándose un poco todos podían entrar.

En camino a las sierras, el auto comenzó a perder aceite. Cuando llegaron a Cosquín decidieron preguntar dónde había una estación de servicios abierta. Y no se les ocurrió nada mejor que hacerlo en la jefatura de Policía, ubicada al frente de la plaza principal. Amuchástegui desciende del auto y conversa con el policía que está de guardia en la puerta. El uniformado le pregunta si está a favor o en contra de los revolucionarios dirigidos por Lonardi. Contesta que está a favor, y automaticamente es asesinado de un disparo en la cabeza por el polícia. La masacre se inicia. Los policías rodean al vehículo y disparan contra los ocupantes. Juan Carlos Roque Posse es asesinado en su asiento. Cárrega Núñez grita que están desarmados y que hay mujeres y niños. Son sus últimas palabras y también fue asesinado.

La maestra, Teresa Pitt pide por favor que no la maten, pero una ráfaga de ametralladora es la única respuesta que recibe a su pedido de clemencia. Beatriz a todo esto ha abierto la puerta del lado derecho del auto y con su hijo en brazos corre a lo largo de la plaza para proteger al niño de los tiroteos. Un tiro en la pierna la derriba. La mujer cae con el niño y una ráfaga de ametralladora asesina también al bebé de 7 meses. La madre fue gravemente herida y falleció horas después. Mientras desde la azotea de la jefatura de Polícia y desde algunas cosas, la masacre era aplaudida con entusiasmo por civiles y policías.

El diario La Voz del Interior, publicará la noticia de la llamada "Masacre de Cosquín" en su edición del 21 de septiembre. Allí, la opinión pública se enterará de que el jefe de policía de la provincia, quien prudentemente había tomado el recaudo de escapar de Córdoba, también había dejado por escrito la orden de tirar a matar a toda persona que simpatizara con los golpistas.

Después de una dura batalla con la Escuela de Artillería y los comandos civiles, Lonardi logró asumir el control de todas las unidades del ejército y de la fuerza aérea en Córdoba y sus alrededores. La capital cordobesa se había convertido en un campo de batalla entre las fuerzas militares revolucionarias, en compañía de los comandos civiles, y los militares leales. El último bastión fue el cabildo provincial, que terminó siendo tomado por el general Videla Balaguer, permitiendo el triunfo revolucionario en la provincia.

Sin embargo, Aramburu fracasaba en su intento en Corrientes, en la base naval Río Santiago los rebeldes también eran derrotados y las guarniciones rebeldes de la Capital Federal todavía no se habían levantado. Julio Lagos logró el control de las fuerzas armadas en la zona del Cuyo, pero todo indicaba que las fuerzas leales al gobierno eran muy superiores a las rebeldes y el gobierno estaba muy seguro que la revolución fracasaría. Pero lo que el gobierno no tenía en cuenta era que muchos oficiales del ejército, en unidades que se creían leales, carecían de la voluntad y de la convicción para luchar con vigor en defensa del gobierno de Perón. Se dice que esto era producto de los esfuerzos de la CGT y de ciertos miembros del gobierno, días atrás, para formar milicias de afiliados, obreros, para la defensa del gobierno. Aunque esto fuera desalentado por el ministro Lucero y el propio Perón la idea continuaba en el aire.

El 18 de septiembre la Armada bombardeo los depósitos de petróleo en Mar del Plata y el almirante Rojas declaró un bloqueo de la costa y advirtió que se bombardearían los depósitos de Dock Sud, la refinería de La Plata y otros objetivos en la Capital Federal. Al día siguiente se anunció a la población que se alejara de las instalaciones de La Plata porque serían bombardeadas, simultáneamente se tomaba el control del Puerto Belgrano, capturando dos generales y la totalidad de los comandos.

El 19 de septiembre al mediodia, el general Franklin Lucero, ministro de Ejército, leyó por radio una confusa carta del presidente Perón en la que este proponía entregar su mando al Ejército, por lo tanto renunciaba al cargo de presidente de la Nación. Además, Lucero anunciaba un parlamento entre el bando del gobierno nacional y de las fuerzas revolucionarias, y un inmediato cese de las hostilidades. Este anuncio se daba en medio de las amenazas de la Marina de bombardear los depósitos petroleros de La Plata y Dock Sud, luego de haber bombardeado el día anterior los depósitos de Mar del Plata. La carta de Perón decía: "Hace algunos días, decidí ceder el poder. Ahora mi decisión es irrevocable. Decisiones análogas del vicepresidente y de los diputados. El Poder del Gobierno pasa por ello automáticamente a las manos del Ejército".

Luego de leer la carta de renuncia de Perón, se formó una Junta Militar de oficiales leales, que lideraba el general Emilio Forcher, para conducir las negociaciones con las fuerzas revolucionarias. La Junta Militar estaba integrada por los generales Emilio Forcher, José Domingo Sosa Molina, Carlos Wirth, Audelino Bargallo, Ángel J. Manni, Juan J. Polero, Juan José Valle, Raúl Tanco, Carlos Alberto Levene, Oscar Uriondo, Oscar Sacheri, José C. Sampayo, entre otros.

Al conocerse la carta de Perón los ciudadanos argentinos que seguían atentamente los hechos a través de la radio salieron a festejar la renuncia una vez que la noticia fue anunciada.

En la ciudad de Córdoba, recientemente controlada por las tropas revolucionarias, se vivió un ambiente similar al del resto del país y la Capital Federal.

Esta Junta Militar tenía la misión de entenderse con los rebeldes. Desde Córdoba, Lonardi le escribió a Lucero: "En nombre de los Jefes de las Fuerzas Armadas de la revolución triunfante comunico al Ministro que es condición previa para aceptar una tregua la inmediata renuncia de su cargo del Presidente de la Nación". Aunque ese mismo día 19 de septiembre había dudas entre los miembros de la recién formada Junta Militar ya que la carta de Perón, en que solicitaba al Ejército la negociación de un acuerdo, describía su actitud como un “renunciamiento”, terminó más ambiguo que renuncia. Algunos lo interpretaron como índice de que en realidad no abandonaba el mando. También surgieron problemas constitucionales, ya que un presidente normalmente eleva su renuncia a la consideración del Congreso.

Pero al fin, tras consultar a asesores legales del Ejército argumentaron en favor o en contra, los diecisietes generales (entre los cuales había oficiales que habían sido íntimos colaboradores del gobierno peronista), votaron por unanimidad en el sentido que la carta debía interpretarse como una renuncia y la Junta tenía plena libertad de acción para negociar con el comando revolucionario. Sin embargo, la Junta Militar no asumió los poderes de un gobierno, salvo los relacionados con el mantenimiento del orden; a pesar de algunas expectativas, no nombró un gabinete. Limitó sus funciones a negociar un acuerdo de paz con los revolucionarios. Con este fin nombró un comité de cuatro personas para estudiar la situación y prepara la actitud negociadora para aprobación de la Junta.

El comité, bajo la presidencia del general Forcher, comenzó su tarea por la tarde y cerca de medianoche presentó su asesoramiento a la Junta. Pero en ese momento fue evidente de que Perón no se había propuesto renunciar al presentar su carta en la mañana, o bien cambió después de parecer, ya que convocó a la Junta Militar a una reunión en la residencia presidencial y al mismo tiempo solicitó los últimos datos sobre la situación militar. Algunos miembros de la Junta juzgaron que la intervención de Perón ya era inadmisible, pero la opinión que predominó fue enviar ante él una delegación de seis generales con mayor antigüedad.

En la residencia presidencial, Perón negó haber renunciado e insistió en que si debía renunciar, lo haría ante el Congreso, y les dijo a los generales que ellos se ocuparan de lo militar porque "para las cuestiones políticas estoy yo". La delegación abandonó la residencia y regresó al edificio del Ministerio de Ejército para informar a la Junta. Una vez más, tras algunas discusiones, la Junta votó por unanimidad y confirmó su decisión previa. Además, destino a uno de sus integrantes, el general Ángel J. Manni, para que anunciara a Perón que la Junta Militar había ratificado su interpretación de la carta como una renuncia y que actuaba con total independencia.

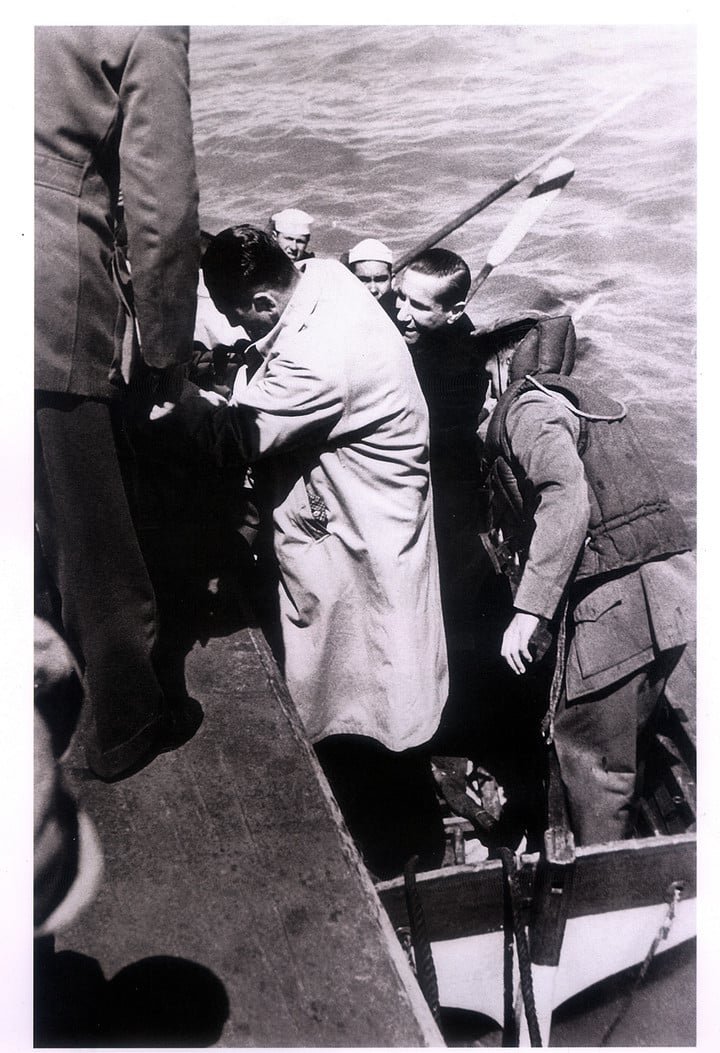

El general Manni informó al ya expresidente por teléfono, y agregó un consejo personal: “ponga distancia cuanto antes”. Perón aceptó el consejo y buscó refugio, poco tiempo después, en la embajada del Paraguay. Ese día 20 de septiembre los diarios anunciaban que Perón había renunciado. En esas horas, Perón era trasladado por autoridades de la embajada paraguaya a la cañonera "Paraguay", y allí se alojó hasta el 2 de octubre.

Mientas la tregua no tardaba en cumplirse en la zona de Buenos Aires, las tratativas concretas entre el Comando Revolucionario de las Fuerzas Armadas y la Junta Militar se iniciaron por la tarde del 20 de septiembre, a bordo del crucero 17 de octubre.

Los delegados de la Junta Militar, que representaban al Ejército leal al gobierno nacional aún incólume en el área de Buenos Aires, no se consideraban representantes de un partido derrotado, sino los árbitros de la situación argentina. Habían llegado a esa reunión con la idea de participar, junto con los militares del otro bando, en un régimen provisional que adoptaría rápidamente las medidas para convocar a elecciones. Con ese fin acudieron con una lista de diecisiete propuestas, tanto de carácter general como concreto, basadas en la premisa de que el principio básico de las futuras acciones debía ser: “Entre los bandos no hay ni deber haber vencedores ni vencidos”. El Comando Revolucionario encaró las negociaciones desde un punto de vista muy distinto.

Se consideraban militares victoriosos frente a un ejército que había mantenido una vinculación demasiado estrecha con el régimen caído como para participar de algún modo en el futuro gobierno. El propósito esencial de las negociaciones era el traspaso efectivo de las tropas leales al mando revolucionario, y el reconocimiento de la designación de Lonardi como presidente provisional. Los puntos básicos aparecían en el documento preparado por el general Juan José Uranga antes de que empezaran las conversaciones.

Los siete puntos de Uranga se referían a la renuncia de Perón y otras autoridades nacionales; la llegada del general Lonardi a Buenos Aires para asumir la presidencia; el sometimiento de Perón y cierto número de oficiales al mando revolucionario; el regreso de las unidades de tropa a sus guarniciones y la rendición de todas las aeronaves en una base naval. Durante las prolongadas negociaciones, los representantes del Comando Revolucionario, respaldados por la amenaza implícita de bombardear lugares claves si las conversaciones se interrumpían, forzaron la aceptación de todos sus puntos.

Solo respecto del sometimiento de ex oficiales logró la delegación de la Junta Militar que Rojas y Uranga suprimieran su exigencia. Pero a pesar de las prolongadas discusiones, los emisarios no consiguieron que se aceptara su punto de vista en el sentido que el futuro gobierno debía estar en manos de una nueva Junta Militar, o al menos que Lonardi compartiera el poder con un triunvirato militar. Los representantes de la Junta Militar sólo obtuvieron que se incorporaran en el acuerdo final sus diecisiete puntos aunque sin la obligación de cumplirlos por parte del futuro gobierno. A pesar de todo, la atmósfera cordial que rodeó las tratativas dio al general Forcher y a los demás miembros de la Junta la sensación de que al menos se daría curso a algunas de sus propuestas. Cuando en la mañana del 21 de septiembre la Junta Militar aceptó las condiciones impuestas por el almirante Isaac F. Rojas y el general Juan José Uranga, concluyeron las hostilidades en todo el territorio de la Argentina.

A partir de ese momento, el general Eduardo Lonardi decretó que asumía "el Gobierno Provisional de la República con las facultades establecidas en la Constitución vigente y con el título de Presidente Provisional de la Nación". Dos días después, la Junta Militar desapreció al llegar Lonardi a Buenos Aires para prestar juramento.

Como autoridad de transición después de la renuncia de Perón, la Junta había desempañado un papel útil, a pesar de la imagen negativa que tuvo entre los revolucionarios. Había mantenido el orden en la Capital Federal, desalentando las demostraciones de los trabajadores, con la colaboración de la CGT (cuyo secretario general, Hugo Di Pietro, se había dirigido a los trabajadores mediante un mensaje radical para comunicarles que mantuvieran la calma mediante la promesa de mantener los logros laborales en las negociaciones), y reprimido a un exacerbado grupo nacionalista que todavía era leal a Perón. Si la tensa situación no se precipitó en una guerra civil, parte del mérito debe reconocerse a los oficiales superiores del Ejército que integraban la Junta Militar.

La prensa internacional se hacia eco de la noticia de la caída del gobierno del general Juan Domingo Perón y la mostraba de esta forma:

El dirigente radical unionista Ernesto Sammartino se pronunciaba de esta forma sobre el derrocado gobierno peronista:

El dirigente demócrata puntano Reynaldo Pastor opinaba esto sobre los hechos que tuvieron lugar en el gobierno derrocado de Juan Domingo Perón:

Cipirano Reyes, dirigente del Partido Laborista, antiguo aliado de Perón y que fue liberado días después de la asunción de Lonardi tras más de siete años preso, declaraba lo siguiente:

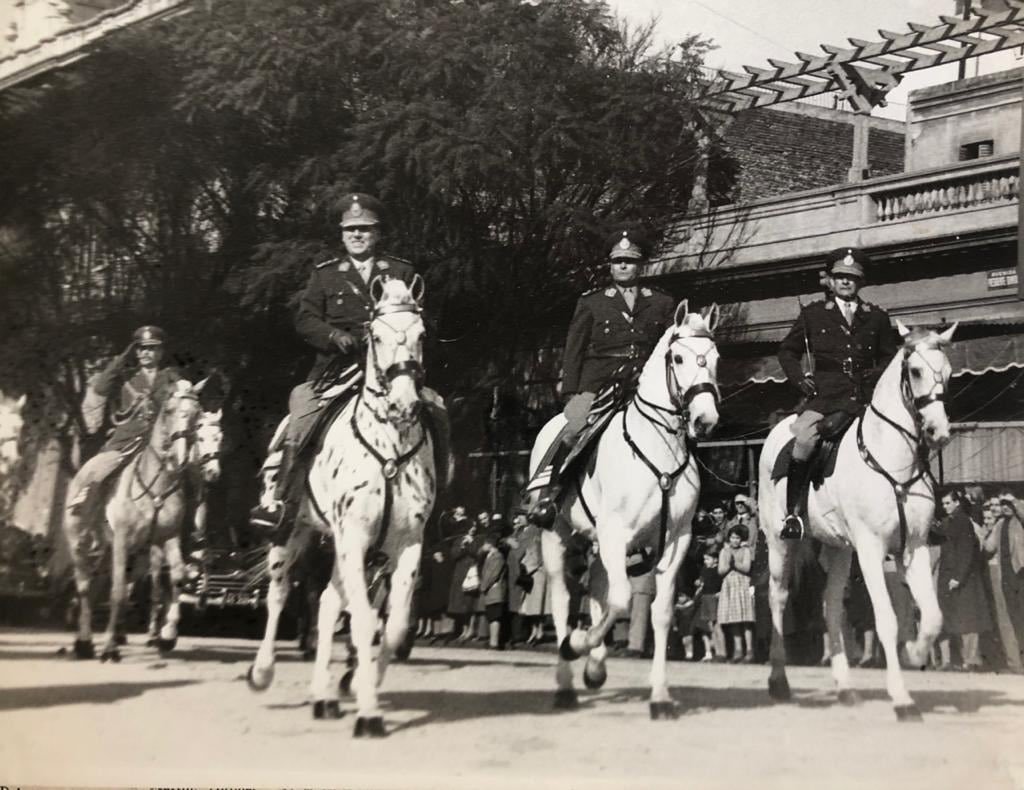

El 23 de septiembre, el general Eduardo Lonardi asumía la presidencia provisional ante una gigantesca multitud reunida en la Plaza de Mayo que lo vitoreaba. Algunas de las consignas de los manifestantes fueron: “Argentinos sí, nazis no”; “San Martín sí, Rosas no”, entre otras.

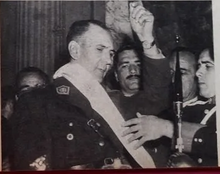

Luego de tomar el juramento y de recibir los atributos, el presidente provisional de la Nación, Eduardo Lonardi, sale al balcón de la Casa Rosada y pronuncia un discurso para el pueblo que estaba reunido en la Plaza de Mayo.

Mientras la mayoría de la oposición festejaba el derrocamiento, algunos dirigentes opositores como Federico Pinedo, del Partido Demócrata, creían que se podría haber buscado una salida negociada e institucional a la crisis en lugar de la revolución.

En esas horas, algunos dirigentes peronistas como Alejandro H. Leloir, presidente del Consejo Superior del Partido Peronista, le envió al general Lonardi una nota saludándolo por su asunción y declarando que el Movimiento Peronista comenzaba una nueva marcha “sin andadores”. Otra figura peronista que se acercaba al gobierno en sus primeros momentos era la de Juan Atilio Bramuglia, ex ministro de Relaciones Exteriores entre 1946 y 1949, a quien Lonardi le había ofrecido informalmente ser el ministro de Trabajo y Previsión en su gobierno.

En los días anteriores a la Revolución Libertadora se grabó una marcha en los sótanos de la Parroquia Nuestra Señora del Socorro llamada "Marcha de la Libertad". Esta fue distribuida clandestinamente entre los grupos civiles revolucionarios de Buenos Aires y Córdoba.

Otra marcha compuesta durante los días de la Revolución Libertadora fue "Córdoba la heroica", dedicada al pueblo de la provincia de Córdoba por sus esfuerzos en la acción revolucionaria, escrita por Fernando Figueredo Iramain.

Si te gustó este hilo, colaborame con un cafecito para que pueda seguir subiendo contenido de la historia Argentina 🇦🇷 cafecito.app/oldarg1810

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh