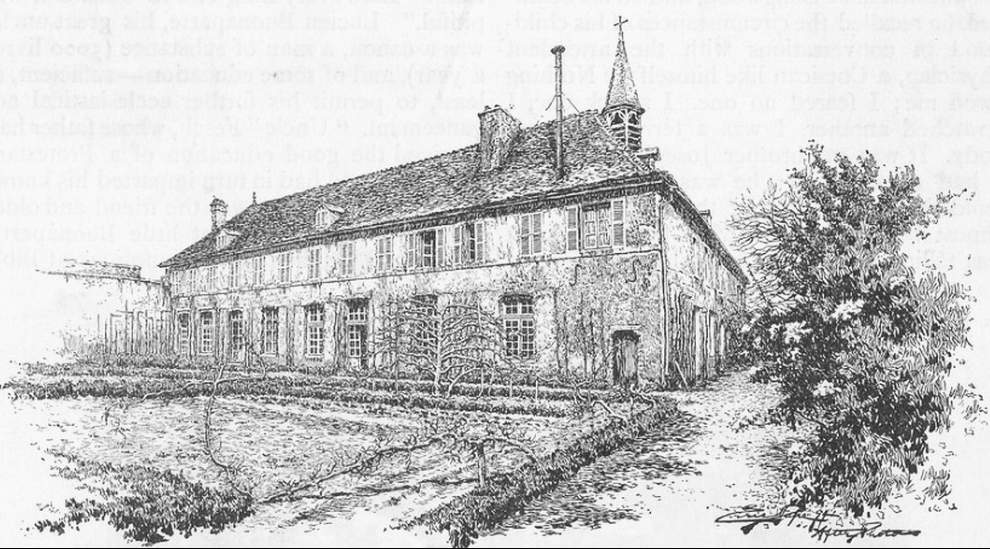

Quando entrai alla reale Scuola militare di Brienne-le-Château avevo solo 10 anni e l’incontro col direttore non fu certo tra i più amichevoli.

“Preferirei non annacquare la qualità del nostro corpo studentesco ammettendo qualcuno che non viene dalla Francia continentale”, disse.

“Preferirei non annacquare la qualità del nostro corpo studentesco ammettendo qualcuno che non viene dalla Francia continentale”, disse.

Fu allora che mio padre andò su tutte le furie.

«Il ragazzo resta qui», gli urlò, «gli è stata assegnata una borsa di studio reale. Voi gli darete un’istruzione, come da accordi».

Capii in quel momento che per me non sarebbe stato un soggiorno sereno.

«Il ragazzo resta qui», gli urlò, «gli è stata assegnata una borsa di studio reale. Voi gli darete un’istruzione, come da accordi».

Capii in quel momento che per me non sarebbe stato un soggiorno sereno.

Parlavo pochissimo il francese e non ero certo ricco come i miei compagni.

Per questo mi presero di mira fin da subito.

Non provenivo dall’alta aristocrazia francese.

Mi sentivo italiano, toscano e parlavo la lingua materna, l’italiano appunto.

Per questo mi presero di mira fin da subito.

Non provenivo dall’alta aristocrazia francese.

Mi sentivo italiano, toscano e parlavo la lingua materna, l’italiano appunto.

I compagni cominciarono subito a prendermi in giro. Nato in una terra che loro definivano “terra di selvaggi” da una famiglia della piccola nobiltà italiana. Mi chiamavano “la paille au nez”,“paglia al naso”.

Per loro ero solo uno straniero capitato in quella scuola solo per caso

Per loro ero solo uno straniero capitato in quella scuola solo per caso

Quando passeggiavo in cortile si scatenavano con battutine e scherzi da bulli.

Ero magro e a tavola spesso mi sputavano nella scodella dicendomi: “Mangia, altrimenti rimarrai un plebeo nanerottolo”.

Qualche volta reagivo.

E fioccavano i demeriti.

Tutti si prendevano gioco di me.

Ero magro e a tavola spesso mi sputavano nella scodella dicendomi: “Mangia, altrimenti rimarrai un plebeo nanerottolo”.

Qualche volta reagivo.

E fioccavano i demeriti.

Tutti si prendevano gioco di me.

Mi stancai presto di essere "bullizzato", come dite voi oggi.

E lo scrissi a mio padre.

“Strappatemi da questa scuola” gli scrissi, ”oppure datemi i mezzi per sostenermi più onorevolmente, altrimenti vostro figlio continuerà ad essere lo zimbello di questi cafoni”.

E lo scrissi a mio padre.

“Strappatemi da questa scuola” gli scrissi, ”oppure datemi i mezzi per sostenermi più onorevolmente, altrimenti vostro figlio continuerà ad essere lo zimbello di questi cafoni”.

La risposta di mio padre fu un deciso rifiuto.

Mi scrisse che non aveva altro denaro da destinarmi. Mi disse che essere un gentiluomo non dipende dai soldi.

Lo maledissi.

Come poteva rimanere indifferente di fronte al dolore di un figlio e a quello che doveva subire a scuola.

Mi scrisse che non aveva altro denaro da destinarmi. Mi disse che essere un gentiluomo non dipende dai soldi.

Lo maledissi.

Come poteva rimanere indifferente di fronte al dolore di un figlio e a quello che doveva subire a scuola.

Fu Padre Dupuy, il mio tutore a Brienne, a convincermi.

Quella scuola era l’unica opportunità di ascesa sociale per le persone come me.

Uno dei pochi posti in Francia dove le persone con le mie origini potevano avere successo.

Quella scuola era l’unica opportunità di ascesa sociale per le persone come me.

Uno dei pochi posti in Francia dove le persone con le mie origini potevano avere successo.

Capii in quel momento che il mondo era sì ingiusto, ma che potevo cambiarlo.

Il bullismo nei miei confronti intanto continuava. Ricordo che il bullo che guidava il gruppo si chiamava Alexandre de Fontaine.

Ma dovevo tenere duro.

In attesa del giorno che avrebbe cambiato tutto.

Il bullismo nei miei confronti intanto continuava. Ricordo che il bullo che guidava il gruppo si chiamava Alexandre de Fontaine.

Ma dovevo tenere duro.

In attesa del giorno che avrebbe cambiato tutto.

E quel giorno arrivò.

Un giorno che cambiò la mia vita.

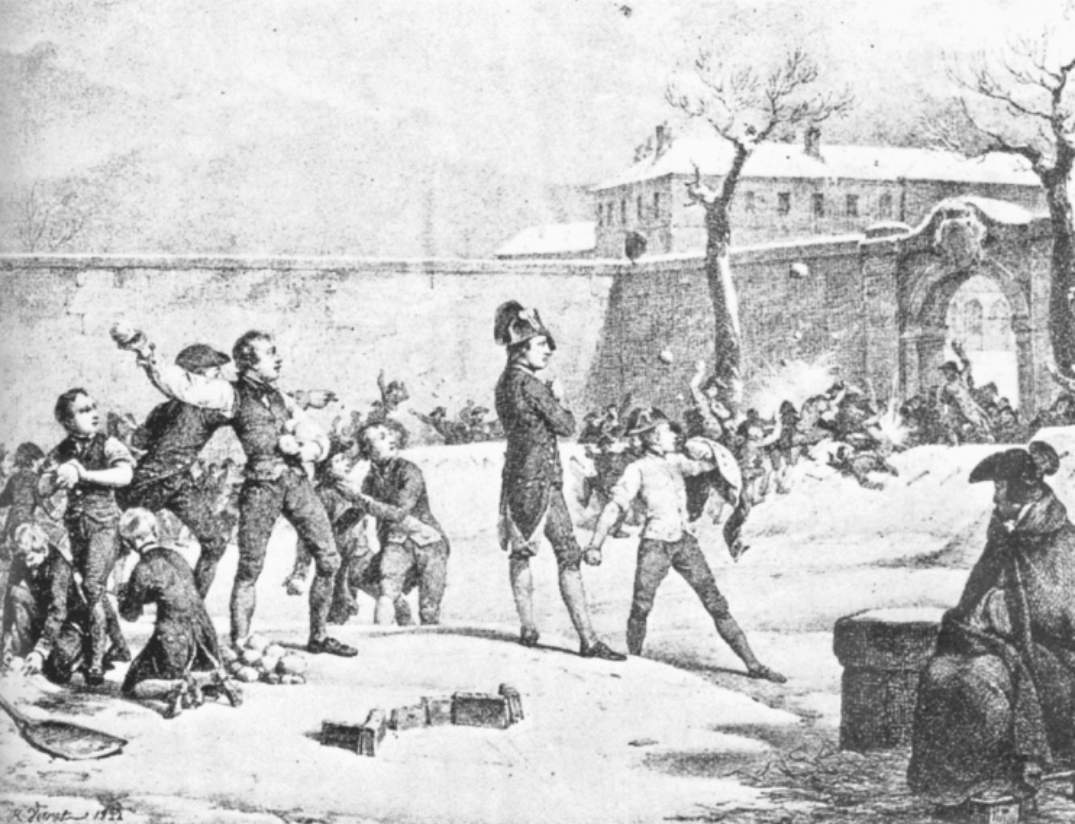

Era l’inverno del 1783, avevo quattordici anni e il cortile della Scuola militare di Brienne-le-Château era ricoperto di neve.

Fu il bullo Alexandre ad avere l’idea.

Quella di organizzare una battaglia di palle di neve.

Un giorno che cambiò la mia vita.

Era l’inverno del 1783, avevo quattordici anni e il cortile della Scuola militare di Brienne-le-Château era ricoperto di neve.

Fu il bullo Alexandre ad avere l’idea.

Quella di organizzare una battaglia di palle di neve.

Due le fazioni.

A ciascun lato del campo.

Alexandre si mise a capo di una delle fazioni, scelse i ragazzi più grandi e grossi per sé e nominò proprio me a capo dei compagni rimasti.

Io, il piccolo “la paille au nez”, a capo di compagni mingherlini.

A ciascun lato del campo.

Alexandre si mise a capo di una delle fazioni, scelse i ragazzi più grandi e grossi per sé e nominò proprio me a capo dei compagni rimasti.

Io, il piccolo “la paille au nez”, a capo di compagni mingherlini.

Eravamo una cinquantina.

Notai subito il loro sguardo incerto.

Essere comandati da me, da quel piccolo moccioso deriso e sbeffeggiato da tutti.

Capii all’istante che dovevo fare in fretta.

Stabilire alla svelta la mia autorità.

Notai subito il loro sguardo incerto.

Essere comandati da me, da quel piccolo moccioso deriso e sbeffeggiato da tutti.

Capii all’istante che dovevo fare in fretta.

Stabilire alla svelta la mia autorità.

Ordinai di costruire una specie di castello di neve.

Lo dotai di difese, organizzate da alcuni studenti istruiti per bene.

E dopo la difesa, mi misi a capo della squadra d’attacco.

Creammo delle sfere di neve che disponemmo lungo il muro di cinta dietro la nostra base.

Lo dotai di difese, organizzate da alcuni studenti istruiti per bene.

E dopo la difesa, mi misi a capo della squadra d’attacco.

Creammo delle sfere di neve che disponemmo lungo il muro di cinta dietro la nostra base.

E poi istruii i mie “soldati” sulla tattica.

Fu allora che mi accorsi che tutti mi ascoltavano ammirati.

Avevo stabilito persino il riscatto dei prigionieri.

E poi le truppe di rincalzo, le riserve di munizioni.

In quel momento nessuno stava mettendo in dubbio la mia leadership.

Fu allora che mi accorsi che tutti mi ascoltavano ammirati.

Avevo stabilito persino il riscatto dei prigionieri.

E poi le truppe di rincalzo, le riserve di munizioni.

In quel momento nessuno stava mettendo in dubbio la mia leadership.

L’amico Louis mi rimproverò di aver preso la cosa troppo sul serio

“E’ un divertimento”, mi disse.

“Il più grande divertimento sta nella vittoria” replicai. Poi urlai: «Ai vostri posti!»

Alle 12 doveva avere inizio la battaglia.

Osservai come Alexandre aveva organizzato la difesa

“E’ un divertimento”, mi disse.

“Il più grande divertimento sta nella vittoria” replicai. Poi urlai: «Ai vostri posti!»

Alle 12 doveva avere inizio la battaglia.

Osservai come Alexandre aveva organizzato la difesa

Un pollo.

Aveva fatto costruire un terrapieno circolare con una sola entrata.

Niente a che vedere con e mie difese.

E poi c’era la mia tattica d’assalto.

Ero orgoglioso di me stesso nel vedere come “i miei uomini” mi ascoltavano annuendo.

Anche quelli che mi avevano contestato

Aveva fatto costruire un terrapieno circolare con una sola entrata.

Niente a che vedere con e mie difese.

E poi c’era la mia tattica d’assalto.

Ero orgoglioso di me stesso nel vedere come “i miei uomini” mi ascoltavano annuendo.

Anche quelli che mi avevano contestato

E alle 12 in punto...

«Fuoco! Fate fuoco!».

Come andò a finire?

Fu una vittoria su tutta la linea.

Catturammo lo stendardo rosso, obiettivo della battaglia, in poche ore.

A scuola avevamo sempre una lezione sulle antiche tecniche di assedio.

«Fuoco! Fate fuoco!».

Come andò a finire?

Fu una vittoria su tutta la linea.

Catturammo lo stendardo rosso, obiettivo della battaglia, in poche ore.

A scuola avevamo sempre una lezione sulle antiche tecniche di assedio.

Da quel giorno Padre Dupuy mi invitò a raccontare alla classe come avevo vinto quella battaglia.

Quale tecniche avevo usato per vincere il mio primo scontro, la battaglia di palle di neve più famosa della storia.

Nei mesi seguenti nessuno si azzardò più a prendermi in giro.

Quale tecniche avevo usato per vincere il mio primo scontro, la battaglia di palle di neve più famosa della storia.

Nei mesi seguenti nessuno si azzardò più a prendermi in giro.

Mi dedicai completamente allo studio.

Sull’imminente valutazione per un posto alla Regia Scuola Militare di Parigi.

Che avvenne nell’autunno del 1784.

Fu così che iniziò la mia carriera militare.

Sottotenente a 16 anni.

Ufficiale a venti.

Il resto lo trovate sui libri di storia.

Sull’imminente valutazione per un posto alla Regia Scuola Militare di Parigi.

Che avvenne nell’autunno del 1784.

Fu così che iniziò la mia carriera militare.

Sottotenente a 16 anni.

Ufficiale a venti.

Il resto lo trovate sui libri di storia.

Da piccolo mi chiamavano Nabulio.

Mia madre, Maria Letizia Ramolino, i francesi non li sopportava, al punto di non imparare mai la loro lingua.

Mentre papà i francesi li combatteva.

Famoso il suo discorso contro l'invasione francese del 1768, col suo grido "Vincere o morire".

Mia madre, Maria Letizia Ramolino, i francesi non li sopportava, al punto di non imparare mai la loro lingua.

Mentre papà i francesi li combatteva.

Famoso il suo discorso contro l'invasione francese del 1768, col suo grido "Vincere o morire".

Napoleone Buonaparte era nato ad Ajaccio, in Corsica, poco dopo la stipula del trattato di Versailles del 1768 dove la Repubblica di Genova lasciava mano libera alla Francia nell'isola.

Carlo Maria Buonaparte e Maria Letizia Ramolino facevano parte resistenza corsa.

Carlo Maria Buonaparte e Maria Letizia Ramolino facevano parte resistenza corsa.

Non sappiamo quanto il suo essere stato "bullizzato", come si dice oggi, abbia influito sulla sua vita.

Quel che è certo è che in quei giorni è nato in quel ragazzino un senso di rivalsa.

Che lo avrebbe portato sul tetto del mondo.

Lui, Nabulio, detto il “nanerottolo”.

Quel che è certo è che in quei giorni è nato in quel ragazzino un senso di rivalsa.

Che lo avrebbe portato sul tetto del mondo.

Lui, Nabulio, detto il “nanerottolo”.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh

Read on Twitter

Read on Twitter