Era il 21 giugno 1944, un mercoledì, quando Concetto Pettinato, direttore della Stampa, uscì con un articolo dal titolo: “Se ci sei, batti un colpo”.

A chi era rivolto quell’invito?

Al governo della Repubblica di Salò che era praticamente impotente nei territori formalmente suoi.

A chi era rivolto quell’invito?

Al governo della Repubblica di Salò che era praticamente impotente nei territori formalmente suoi.

“Con le ordinanze scritte sulla carta non si va avanti. Si ha ormai bisogno di vedere, di sentire, di toccar con mano il Governo della Repubblica, perché in certe situazioni l’uomo crede solo alla presenza reale”. Insomma.

“Se ci sei, batti un colpo”.

“Se ci sei, batti un colpo”.

Nessuno sentì mai quel colpo.

E come poteva arrivare da un “Governo fantasma” ormai tenuto in piedi dall’alleato tedesco?

Dopo l’8 settembre 1943 tutto era andato a catafascio.

Le Forze Armate certo, ma anche la rete ferroviaria e quasi tutti i servizi pubblici.

E come poteva arrivare da un “Governo fantasma” ormai tenuto in piedi dall’alleato tedesco?

Dopo l’8 settembre 1943 tutto era andato a catafascio.

Le Forze Armate certo, ma anche la rete ferroviaria e quasi tutti i servizi pubblici.

Come le Poste, per esempio.

Eppure anche senza ferrovie e automezzi persino nell’antichità riuscivano a consegnare notizie e documenti.

Il “cursus publicus” era il servizio imperiale di posta organizzato per la prima volta dall’Imperatore Augusto.

Eppure anche senza ferrovie e automezzi persino nell’antichità riuscivano a consegnare notizie e documenti.

Il “cursus publicus” era il servizio imperiale di posta organizzato per la prima volta dall’Imperatore Augusto.

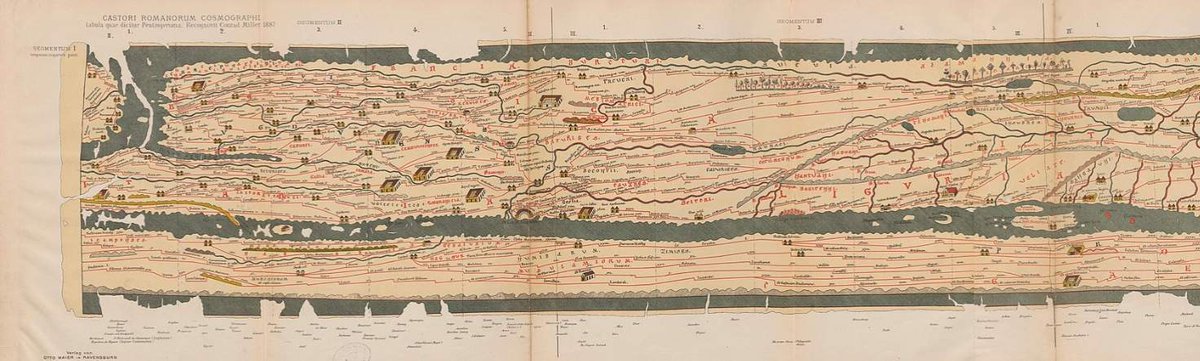

Avevano persino una carta stradale del mondo allora conosciuto.

La “Tabula Peutingeriana”, datata nella seconda metà del IV secolo (ca. 375 d.C.), ci mostra tutte le vie consolari e imperiali.

Con partenza sempre da Roma troviamo la Nomentana e la Tiburtina.

La “Tabula Peutingeriana”, datata nella seconda metà del IV secolo (ca. 375 d.C.), ci mostra tutte le vie consolari e imperiali.

Con partenza sempre da Roma troviamo la Nomentana e la Tiburtina.

E poi l’Appia, la Prenestina, la Labicana, l’Ostiense, l’Aurelia, la Trionfale, la Flaminia e la Salaria.

Tutto era segnato sulla carta.

Tutto il percorso praticato dalle staffette postali agli ordini dei magistrati del “cursus publicus”.

E nel Medioevo?

Tutto era segnato sulla carta.

Tutto il percorso praticato dalle staffette postali agli ordini dei magistrati del “cursus publicus”.

E nel Medioevo?

La corrispondenza da parte delle università, delle corti, dei tribunali, dei conventi, ecc. ecc. era affidata ai privati.

L’Italia era divisa in feudi e l’attraversamento da parte dei corrieri era condizionato dai potenti locali che si fidavano solo di organizzazioni accreditate.

L’Italia era divisa in feudi e l’attraversamento da parte dei corrieri era condizionato dai potenti locali che si fidavano solo di organizzazioni accreditate.

Come la Compagnia dei corrieri bergamaschi della Serenissima, per esempio.

Recapitava posta in tutta Europa.

In Austria, in Germania, e in Grecia fino a Costantinopoli.

Tutto ciò diede vita alle “Poste Tassiane” ufficialmente riconosciute e apprezzate dall’Europa e dal Papa.

Recapitava posta in tutta Europa.

In Austria, in Germania, e in Grecia fino a Costantinopoli.

Tutto ciò diede vita alle “Poste Tassiane” ufficialmente riconosciute e apprezzate dall’Europa e dal Papa.

A dirigerle il bergamasco Francesco Tasso (Francesco I de Tassis) nato a Camerata Cornello in provincia di Bergamo, che in seguito sarà alla corte dell'Imperatore Massimiliano I, il quale lo nominò «Maestro di Posta», chiedendogli di riformare il sistema di corrieri del regno.

I messaggeri (i postini), per recapitare lettere o fornire notizie preziose, usavano cavalli veloci.

Il prezzo del servizio?

Dipendeva dal numero di stazioni postali attraversate. Per esempio fra Roma e Anversa erano 98.

Tra Roma e Parigi erano 106.

Tra Praga e Vienna erano 16.

Il prezzo del servizio?

Dipendeva dal numero di stazioni postali attraversate. Per esempio fra Roma e Anversa erano 98.

Tra Roma e Parigi erano 106.

Tra Praga e Vienna erano 16.

Dal Santuario di Loreto a San Giacomo di Compostela 193.

Anche nei secoli successivi venne usato il cavallo.

A consegnare la posta erano i “corrieri”.

E nelle diverse zone erano postiglioni, messi, valletti, camaggi ecc.

Nel nostro variegato Paese la Posta era in mano al potere.

Anche nei secoli successivi venne usato il cavallo.

A consegnare la posta erano i “corrieri”.

E nelle diverse zone erano postiglioni, messi, valletti, camaggi ecc.

Nel nostro variegato Paese la Posta era in mano al potere.

Il primo sovrano ad avere un servizio postale fu Emanuele I di Savoia e Piemonte nel 1604, due secoli e mezzo prima del 1852, quando il Regno di Sardegna adotterà un provvedimento che riserverà allo Stato la privativa dei servizi della posta a cavallo e della “posta lettera”.

Con il Regno d’Italia la legislazione postale venne estesa ai territori acquisiti dalla corona sabauda, con legge del 5 maggio del 1862.

Le Regie Poste iniziarono a utilizzare sempre di più le ferrovie.

E molti “postini” scesero da cavallo per inforcare la bicicletta.

Le Regie Poste iniziarono a utilizzare sempre di più le ferrovie.

E molti “postini” scesero da cavallo per inforcare la bicicletta.

Il diritto di privativa da parte dello Stato non mutò con il cambio dei mezzi di trasporto.

Un privilegio fondamentale per evitare una qualsiasi concorrenza nella consegna della posta.

Ma nel dissesto generale del 1944-1945 il disservizio postale si posizionò ai primi posti.

Un privilegio fondamentale per evitare una qualsiasi concorrenza nella consegna della posta.

Ma nel dissesto generale del 1944-1945 il disservizio postale si posizionò ai primi posti.

Gli Alleati avevano il controllo totale dei cieli colpendo ripetutamente ferrovie e strade importanti dell’Alta Italia.

La Repubblica Sociale fu costretta a sopprimere il servizio di posta aerea e la consegna di pacchi.

Erano esclusi quelli destinati al militare alle armi.

La Repubblica Sociale fu costretta a sopprimere il servizio di posta aerea e la consegna di pacchi.

Erano esclusi quelli destinati al militare alle armi.

Erano esclusi anche i pacchi per i prigionieri internati in Germania e i prigionieri di guerra.

Il servizio postale” ufficialmente “sembra funzionare". In realtà la consegna avviene occasionalmente.

Con affrancature spesso assenti. “Zona sprovvista di francobolli” viene scritto.

Il servizio postale” ufficialmente “sembra funzionare". In realtà la consegna avviene occasionalmente.

Con affrancature spesso assenti. “Zona sprovvista di francobolli” viene scritto.

Gli enti pubblici, le banche, i giornali e istituti vari sono costretti a provvedere personalmente pagando la “tassa di porto”.

E i privati?

Il Gazzettino di Venezia, il 15 dicembre 1944, pone una domanda: “Perché non viene usata la bicicletta per la consegna della posta?”

E i privati?

Il Gazzettino di Venezia, il 15 dicembre 1944, pone una domanda: “Perché non viene usata la bicicletta per la consegna della posta?”

“Colleghiamo con i corrieri ciclisti, sfruttando il sistema delle staffette, Venezia a Padova, Padova a Verona, Verona a Brescia, Brescia a Milano.

E via dicendo.

Se ogni staffetta percorre quaranta chilometri, nel giro di poche ore può arrivare ovunque.

E via dicendo.

Se ogni staffetta percorre quaranta chilometri, nel giro di poche ore può arrivare ovunque.

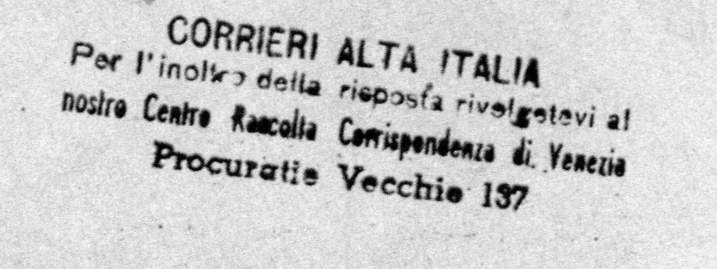

Il 23 novembre 1944 il dottor Carlo Stupar, fiumano, aveva costituito a Venezia la s.r.l. Corrieri Alta Italia (Cor. Al. It).

Nel febbraio 1945 la Repubblica Sociale autorizzerà la Corrieri Alta Italia ad effettuare il trasporto della corrispondenza, su una linea.

Nel febbraio 1945 la Repubblica Sociale autorizzerà la Corrieri Alta Italia ad effettuare il trasporto della corrispondenza, su una linea.

Esattamente sulla Torino - Vercelli - Novara - Milano - Bergamo - Brescia - Verona - Vicenza - Treviso - Padova - Rovigo - Ferrara - Venezia - Trieste.

Molte le disposizioni che regolano il funzionamento del servizio che tengono conto del fatto che il Nord è occupato dai tedeschi

Molte le disposizioni che regolano il funzionamento del servizio che tengono conto del fatto che il Nord è occupato dai tedeschi

Loro hanno l’ultima parola su tutto e la paura comune è che il partigiano possano infiltrarsi e usare il servizio a proprio uso e consumo.

Per questo i corrieri ciclisti, al momento dell’assunzione, devono firmare una dichiarazione piuttosto impegnativa.

Per questo i corrieri ciclisti, al momento dell’assunzione, devono firmare una dichiarazione piuttosto impegnativa.

“Io sottoscritto…dopo aver preso conoscenza delle norme che regolano il trasporto della corrispondenza da parte della Società Corrieri Alta Italia…dichiaro di essere consapevole che una qualsiasi deroga a tali norme, costituisce grave violazione delle vigenti norme di guerra”.

Il 28 aprile 1945, all’indomani della Liberazione, il servizio cessa.

Come ripristinare un nuovo servizio in poco tempo?

Il 21 maggio 1945 gli Alleati autorizzano la Corrieri Alta Italia a riprendere l’attività interrotta.

La vita riprende e sulle strade riappaiono i ciclisti.

Come ripristinare un nuovo servizio in poco tempo?

Il 21 maggio 1945 gli Alleati autorizzano la Corrieri Alta Italia a riprendere l’attività interrotta.

La vita riprende e sulle strade riappaiono i ciclisti.

Con le strade non più battute dai bombardamenti ai ciclisti si affiancano moto e auto.

Il 30 giugno 1945 La Corrieri Alta Italia cessa la sua attività, con un bilancio non certo esaltante.

Esaltante lo è stato il suo servizio, quando una lettera di un caro era una ragione di vita

Il 30 giugno 1945 La Corrieri Alta Italia cessa la sua attività, con un bilancio non certo esaltante.

Esaltante lo è stato il suo servizio, quando una lettera di un caro era una ragione di vita

Sull’esempio della Corrieri alta Italia nasceranno analoghi organismi.

Perchè gli uomini non rinunciano mai a comunicare e a ricevere notizie.

Anche quando tutto intorno è morte e disperazione.

Perchè gli uomini non rinunciano mai a comunicare e a ricevere notizie.

Anche quando tutto intorno è morte e disperazione.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh