Tempo fa vi ho raccontato la storia di un “miracolo” avvenuto martedì 10 maggio 2022 quando un piccolo aereo Cessna 208 Caravan, dopo un grave malore del pilota, era atterrato grazie al coraggio di un passeggero, Darren Harrison, che non aveva mai pilotato un aereo.

Oggi vi parlerò di un disastro aereo avvenuto poco tempo fa.

O meglio, di due disastri e delle loro diverse conseguenze.

Puntualizzando quella che ormai è una certezza. L’aereo è di gran lunga il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.

Iniziamo il racconto dei due disastri.

O meglio, di due disastri e delle loro diverse conseguenze.

Puntualizzando quella che ormai è una certezza. L’aereo è di gran lunga il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.

Iniziamo il racconto dei due disastri.

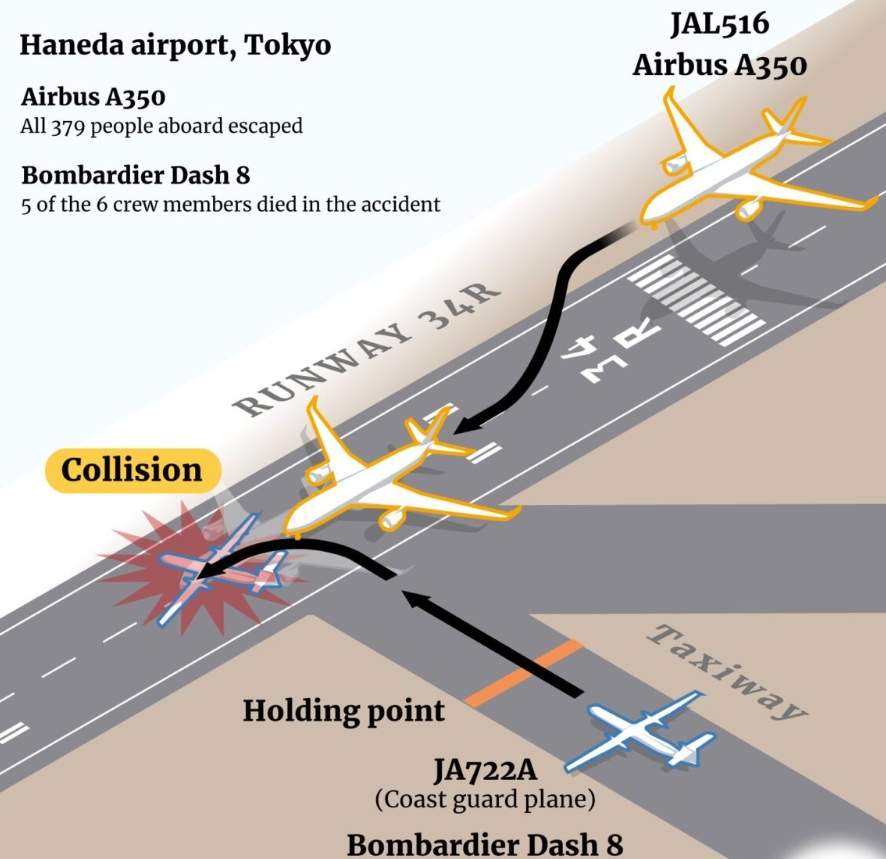

Il primo disastro aereo è avvenuto all'aeroporto di Haneda a Tokyo il 2 gennaio 2024 alle 17:47.

Quando un Airbus A350-900 si è scontrato durante l'atterraggio con un Bombardier Q400 della Guardia costiera giapponese che stava rullando sulla pista, prossimo al decollo.

Quando un Airbus A350-900 si è scontrato durante l'atterraggio con un Bombardier Q400 della Guardia costiera giapponese che stava rullando sulla pista, prossimo al decollo.

Nella collisione i due aerei sono andati distrutti dal fuoco.

Per sapere esattamente come sono andate le cose ci vorranno mesi e mesi di indagini.

Forse anni.

Perché le cause sono sempre molteplici.

Per sapere esattamente come sono andate le cose ci vorranno mesi e mesi di indagini.

Forse anni.

Perché le cause sono sempre molteplici.

Il bilancio è stato di cinque vittime, tutte sul Bombardier Q400 della Guardia costiera giapponese (il pilota si è salvato) e nessuna vittima fra i 356 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio dell’Airbus A350-900.

Tutti salvi rispettando la regola dei 90 secondi.

Tutti salvi rispettando la regola dei 90 secondi.

Nelle emergenze a bordo di un aereo per qualsiasi evacuazione (fiamme, fumo o acqua) tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio devono poter abbandonare l’aereo entro novanta secondi dal momento in cui viene dato l’ordine di evacuazione.

Per dire come questi aerei siano sempre più sicuri, secondo la Federal Aviation Administration, ogni anno nel mondo si verificano circa 30 procedure di questo tipo su 40 milioni di voli.

Piloti e assistenti vengono preparati in modo maniacale su come comportarsi in questi casi.

Piloti e assistenti vengono preparati in modo maniacale su come comportarsi in questi casi.

Ricapitolando: con un aereo in fiamme e con alcune uscite inutilizzabili, tutti le persone (368 tra cui 8 bambini) che si trovavano sull’Airbus A350-900 si sono salvate.

Prendete atto e leggete come andò a finire invece su un altro aereo che prese fuoco.

Prendete atto e leggete come andò a finire invece su un altro aereo che prese fuoco.

Sto parlando del Sukhoi Superjet-100 della compagnia di bandiera russa Aeroflot che prese fuoco tentando un atterraggio di emergenza all’aeroporto Sheremetyevo, dal quale era decollato poco prima diretto a Murmansk.

A bordo c’erano 78 persone.

Era il 5 maggio 2019.

A bordo c’erano 78 persone.

Era il 5 maggio 2019.

L'aereo è stato colpito da un fulmine che ha causato l'avaria del pilota automatico e della radio.

Costretto a compiere l’atterraggio manualmente Il velivolo ha toccato la pista rimbalzando tre volte, causando lo sfondamento dei serbatoi del carburante.

Da lì l'incendio.

Costretto a compiere l’atterraggio manualmente Il velivolo ha toccato la pista rimbalzando tre volte, causando lo sfondamento dei serbatoi del carburante.

Da lì l'incendio.

Il Sukhoi Superjet-100 è stato evacuato in 55 secondi, un tempo inferiore rispetto ai 90 secondi.

Quindi la domanda è: perché delle 78 persone a bordo solo 37 si sono salvate?

Perchè invece i 356 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio dell’Airbus A350-900 si sono salvati?

Quindi la domanda è: perché delle 78 persone a bordo solo 37 si sono salvate?

Perchè invece i 356 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio dell’Airbus A350-900 si sono salvati?

La risposta è drammatica.

Basta osservare i video dei due aerei.

Quello trasmesso dall’interno dell’Airbus mostra, con fumo, l’aereo in fiamme e fermo sulla pista, tutti i passeggerei al loro posto.

Niente panico in attesa delle direttive del comandante e degli assistenti di volo

Basta osservare i video dei due aerei.

Quello trasmesso dall’interno dell’Airbus mostra, con fumo, l’aereo in fiamme e fermo sulla pista, tutti i passeggerei al loro posto.

Niente panico in attesa delle direttive del comandante e degli assistenti di volo

E tra queste direttive ce n’è una fondamentale, che viene comunicata al momento di abbandonate l’aereo.

Non fermarsi a prendere i propri bagagli, dalle cappelliere o da sotto il sedile.

Non fermarsi mentre si esce.

Per nessun motivo.

Non fermarsi a prendere i propri bagagli, dalle cappelliere o da sotto il sedile.

Non fermarsi mentre si esce.

Per nessun motivo.

In entrambi i disastri alcune uscite erano inutilizzabili a causa del fuoco.

Sull’Airbus tutti i passeggeri hanno seguito le indicazioni del comandante e del personale di bordo. Sull’aereo russo no.

Molti se ne sono infischiati e si sono fermati per recuperare il proprio bagaglio

Sull’Airbus tutti i passeggeri hanno seguito le indicazioni del comandante e del personale di bordo. Sull’aereo russo no.

Molti se ne sono infischiati e si sono fermati per recuperare il proprio bagaglio

Lo potete vedere dall’immagine sotto.

I primi ad uscire hanno con sé il proprio bagaglio. Cosa che assolutamente non si deve fare.

Tenete presente che le uscite disponibili erano solo quelle davanti

I primi ad uscire hanno con sé il proprio bagaglio. Cosa che assolutamente non si deve fare.

Tenete presente che le uscite disponibili erano solo quelle davanti

Questa immagine sotto lo spiega meglio.

L’uomo cerchiato ha un grosso bagaglio e anche un impermeabile o qualcosa del genere.

L’inchiesta ha appurato che quell’uomo, alto e robusto, era seduto al posto 10 C.

41 delle 44 persone sedute dietro quel posto sono morte.

L’uomo cerchiato ha un grosso bagaglio e anche un impermeabile o qualcosa del genere.

L’inchiesta ha appurato che quell’uomo, alto e robusto, era seduto al posto 10 C.

41 delle 44 persone sedute dietro quel posto sono morte.

Il disastro fu causato da errori del comandante (9 anni di carcere).

Ma molte vite potevano essere salvate se la gente non si fosse fermata a prendere i propri bagagli.

Lo steward Maksim Moiseyev 22 anni, che spingeva i passeggeri giù dallo scivolo è morto.

Ma molte vite potevano essere salvate se la gente non si fosse fermata a prendere i propri bagagli.

Lo steward Maksim Moiseyev 22 anni, che spingeva i passeggeri giù dallo scivolo è morto.

Si dirà che i giapponesi hanno una disciplina particolare e lo hanno dimostrato anche con l’ultimo terremoto.

Dopo un attimo di smarrimento hanno ripreso un contegno sociale straordinario.

Forse è vero, anche se in altri disastri i passeggeri si sono comportati correttamente.

Dopo un attimo di smarrimento hanno ripreso un contegno sociale straordinario.

Forse è vero, anche se in altri disastri i passeggeri si sono comportati correttamente.

Cosa voglio dire con questo thread?

Che c’è sempre qualcuno che non comprende che se fai parte di gruppo, di una comunità, di una nazione, di un pianeta, l'egoismo porta solo alla rovina collettiva, perché si ignora il benessere comune a favore di interessi personali e immediati.

Che c’è sempre qualcuno che non comprende che se fai parte di gruppo, di una comunità, di una nazione, di un pianeta, l'egoismo porta solo alla rovina collettiva, perché si ignora il benessere comune a favore di interessi personali e immediati.

“Però se ci mettiamo tutti a fare i furbi, allora andrà a finire come a quella squadra di soldati che, subito dopo la guerra, osservai mentre trasportavano tubi metallici nel porto di Livorno. Per faticare meno degli altri, il primo della fila piegava un po' la spalla;

quello che stava dietro lo imitava, e così faceva il terzo della fila, poi il quarto, il quinto...Quando l'ultimo della squadra si era curvato anche lui, tutti venivano a trovarsi nelle stesse condizioni iniziali,

e allora il primo si curvava un altro po', il secondo faceva lo stesso, e così il terzo, il quarto, il quinto, ecc....A un certo punto a furia di abbassarsi per voler essere ciascuno più furbo degli altri, i soldati quasi strisciavano per terra,

quasi contorcendosi come un millepiedi: e naturalmente in una posizione così scomoda faticavano il doppio, il triplo, chissà quanto di più che se avessero trasportato i tubi metallici stando diritti e ognuno facendo con semplicità il suo dovere”. (Ernesto Rossi)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh