El 15 de abril de 1953 tuvo lugar uno de los días más violentos en la historia política de la Argentina. Ese día, mientras el presidente Juan Domingo Perón daba un discurso desde el balcón de la Casa Rosada un grupo terrorista formado por militantes de partidos opositores, explotaron dos bombas entre el público, que acabó con la vida de seis personas e hirió a noventa y tres personas. Por la tarde/noche, las fuerzas de choque peronistas incendiaron la Casa del Pueblo, el Jockey Club y las sedes de los partidos Radical y Demócrata.

Desde comienzos de 1952, el gobierno de Perón atravesaba una crisis económica que tuvo como efecto el anunció del Plan Económico de 1952. Bajo dicho plan, el gobierno daría prioridad al estímulo de los sectores agrícolas y ganadero, asegurando precios sostén y suprimiendo trabas laborales en los establecimientos agrícolas y los frigoríficos. Se debía reducir las compras de artículos de exportación y sólo se podría comprar carne una vez por semana. Además se realizó un gran ajuste del gasto público, se mantuvo un estricto control de precios y se congelaron los salarios durante un lapso de dos años.

Otro hecho destacado durante ese tiempo fue el fallecimiento de Eva Duarte de Perón en junio de 1952, quien mantenía un papel muy influyente dentro del gobierno nacional, con funcionarios que respondían exclusivamente a ella. Luego de la muerte de Evita se produjeron cambios en las relaciones de poder tanto dentro del gobierno como en el movimiento peronista.

En el ámbito sindical, Perón tomó medidas para desplazar del poder a hombres cuya posición se debía en gran medida a la influencia de su difunta esposa. El secretario general de la CGT, José Espejo, al ser blanco de una andanada de burlas durante la manifestación del 17 de octubre de 1952, acusó el impacto y elevó su renuncia. José María Freire, ministro de Trabajo y Previsión, pudo salir de manera más airosa: su mala salud lo hizo renunciar voluntariamente en abril de 1953. Perón eligió a un dirigente sindical de menor jerarquía, Eduardo Vuletich, para ponerlo al frente de la CGT, y Alejandro Giavarini, senador nacional por Santa Fe, fue designado nuevo ministro de Trabajo y Previsión.

La renuncia del hermano de Evita, Juan Duarte, a su cargo de secretario privado del presidente, en abril de 1953, fue otra etapa en el operativo limpieza en la Casa Rosada de la influencia de Eva Duarte de Perón. Las circunstancias en torno de este hecho fueron de una diferente naturaleza a situaciones previas y posteriores. No había sido Perón quien dio el primer paso para obligarlo a renunciar, sino sus colaboradores militares, ansiosos por eliminar a Duarte, a Orlando Bertolini, cuñado de los Duarte, y a otros miembros del personal de la Casa Rosada a quienes sabían comprometidos en hechos de corrupción y negocios turbios. Conscientes del afecto de Perón hacia Juan Duarte, los militares eligieron a Bertolini como blanco de sus acusaciones, sabiendo muy bien que seguir el hilo de la corrupción los llevaría inevitablemente al hermano de Evita.

Los cargos contra Bertolini se elevaron en momentos en que era cada vez mayor la preocupación de la población por el sideral aumento del costo de los alimentos y cuando comenzaron las críticas, tanto en los medios peronistas como en los pocos medios opositores que todavía seguían publicando, por la corrupción en las altas esferas del gobierno nacional.

En esos momentos, la población se quejaba por los aumentos de los precios de los alimentos y la escasez de carne en el Gran Buenos Aires significó un problema mucho más grave para el gobierno de Perón. El malestar ocasionado por tales situaciones daba fundamento a las acusaciones de corrupción y mala administración que varios sectores de la sociedad hacían contra el gobierno. A esto se sumaba las espontáneas manifestaciones de trabajadores que presionaban a la CGT para que lograran la reducción de los precios o para dejar sin validez el compromiso de no modificar los salarios durante dos años, como había urgido el gobierno el año anterior.

El malestar contra los funcionarios sospechados de corrupción fue tal que algunos sindicalistas de la CGT insinuaban que altos funcionarios del gobierno podían ser responsables de la escasez de carne en el Gran Buenos Aires. En tales circunstancias, Perón accedió a la propuesta de nombrar al general Justo León Bengoa, oficial con firme reputación como hombre de juicio independiente, para que iniciara una investigación sobre las actividades de Bertolini.

Investido por el presidente de amplios poderes para llevar a cabo la investigación, y con garantías de poder ponerse en contacto directo con él en todo momento, Bengoa inició su tarea el 6 de abril de 1953 con un reducido equipos de oficiales y el personal de Control de Estado, organismo creado por Perón en 1946 para vigilar los movimientos y acciones de sus funcionarios, por el momento a su cargo. Bengoa escribía cada día una copa manuscrita con sus investigaciones y descubrimientos, e informaba en persona al presidente.

El general Bengoa no encontró obstáculos durante su investigación y así pudo sacar a la luz, revisando los archivos de Duarte y Bertolini y por medio de declaraciones tomadas a intermediarios, pruebas que demostraban las actividades ilícitas de ambos parientes de Evita, así también de otros importantes funcionarios del gobierno nacional.

Duarte fue separado de su cargo el primer día de la investigación y se le prohibió la entrada a su propia oficina. Dos días después, el 8 de abril, Perón manifestó en un discurso radial que tenia conocimiento de la procuración pública por el aumento de precios y de los insistentes rumores sobre la corrupción en los medios oficiales. Anunció que había ordenando una investigación en su propio despacho, “para establecer la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, empezando por mí. Y donde hay delito, va a ir la justicia, tal como ha sido mi norma inquebrantable desde que estoy en el gobierno”. Además hizo otras declaraciones donde culpaba a las víctimas de los hechos de corrupción: "Cuando un tipo es un ladrón, es porque hay un estúpido que se deja robar. Primera cosa. Y cuando hay un coimero, hay un ladrón que le paga la coima".

Pero tal norma se quebró al día siguiente, el 9 de abril, cuando Juan Duarte apareció muerto con un balazo en su frente en el dormitorio de su departamento de la avenida Callao al 1944 en el barrio porteño de Recoleta. El fallecimiento de Duarte se debió a causa de un suicidio, como sostuvo la policía y la versión oficial, o asesinado, como pensaba su madre y sus hermanas. Luego de este hecho, el presidente Perón ordenó al general Bengoa que suspendiera la investigación y elevara un informe final.

Bengoa entregó todas las pruebas que había reunido y así se dio por terminado el asunto. Unos pocos individuos fueron trasladados después de la Casa Rosada a otros cargos, pero salvo Juan Duarte, ninguno de los implicados en negocios ilícitos sufrió el menor castigo.

Mientras la saga de Juan Duarte ocurría, la población seguía quejandose por el aumento de los precios y la escasez de la carne, y los trabajadores comenzaban a presionar a la CGT para lograr mejorías salariales. La primera reacción de Perón ante el problema del precio de los alimentos fue convocar a una reunión conjunta del gabinete económico, el comité nacional de precios y salarios, representantes de la CGT y de la Confederación General Económica, y les ordenó que se mantuvieran en sesión permanente hasta encontrar soluciones.

En declaraciones a la prensa, Perón se comprometió personalmente a ajustar cuentas con los proveedores responsables de la escasez de carne, diciendo: "aunque sea voy a carnear en la avenida General Paz y voy a repartir carne gratis, si es necesario. La pagarán los que no han sabido cumplir con su deber de abastecedores".

El 8 de abril, en un mensaje radial a todo el país, Perón anunció las nuevas medidas económicas, entre las que le declaraba la "guerra al agio", lanzando la campaña contra el agio y la especulación. En el mismo discurso, Perón fustigó duramente a los "típicos porteños" que no se mostraban dispuestos a negarse a pagar precios mayores que los exhibidos en los comercios o a acusar formalmente a los corruptos. Además de advertir a los comerciantes que él mismo les haría respetar los precios fijados, "y si no los cumplen les daremos con los inspectores; si todavía eso no es suficiente, les voy a poner la tropa y a culatazos se los voy a hacer cumplir".

Perón finalizó dicha locución atacando a los medios que habían difundido los hechos de corrupcíon: "Y a los señores que se encargan de esparcir rumores, sean éstos enemigos del gobierno o partidarios del gobierno, que también los hay, que se cuiden mucho, porque si el pueblo no tiene los suficientes pantalones como para imponerse sobre los propaladores, he de tomar yo también esa función. No me va a extrañar. Hace diez años que vengo poniendo el pecho a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera, y yo lo he de poner mientras tenga un hálito de vida, aunque no me acompañe nadie, porque sé que cumplo con mi deber. Pero, señores, yo ya me estoy cansando. Son demasiados años de lucha y esto lo fatiga y lo cansa a cualquiera. Yo he de seguir mientras sienta el apoyo. Pero a mí no me va a pasar lo de Yrigoyen; a mí con mentiras no me van a voltear, porque me voy a ir un año antes de que me volteen, cuando no me sienta apoyado por hombres, que es lo que se necesita para esta clase de lucha".

En la noche del 14 de abril, Eduardo Vuletich, secretario general de la CGT, habló mediante la cadena oficial de radioemisoras para convocar a un paro general y a una concentración en Plaza de Mayo para expresar la adhesión de los trabajadores a la política del gobierno y la solidaridad de los sectores sindicales durante el momento que atravesaba el país.

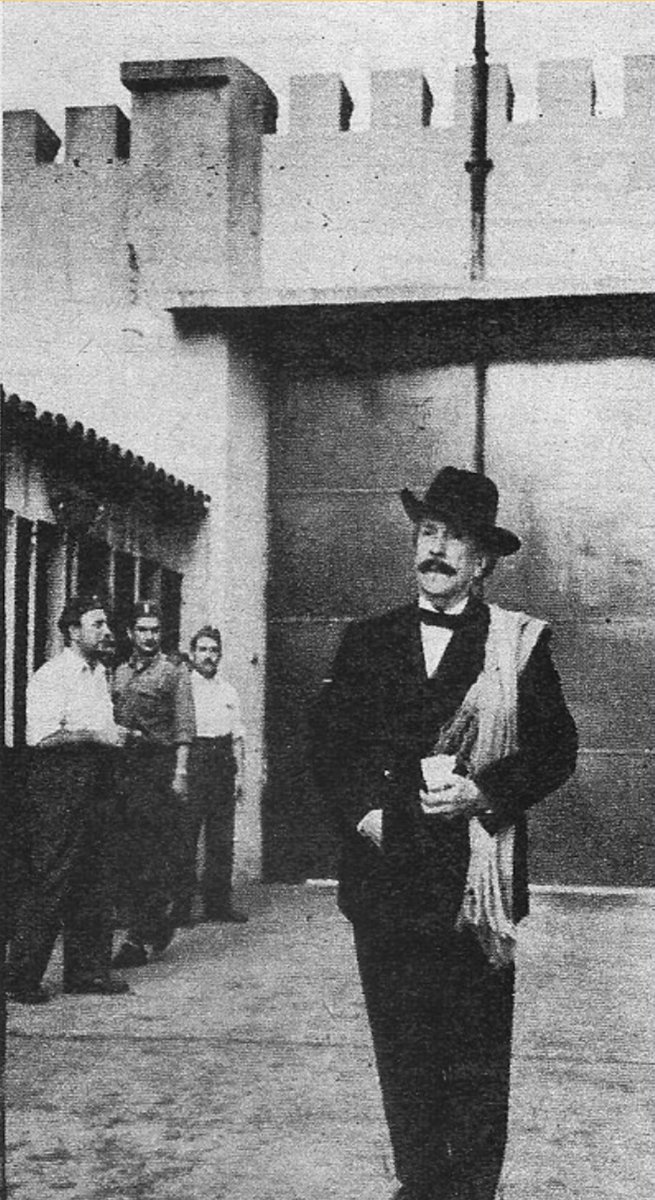

El 15 de abril a las cinco de la tarde, el presidente Perón salió al balcón de la Casa Rosada para pronunciar su discurso. Luego de cantarse el Himno Nacional Argentino y la marcha del Partido Peronista, Perón comenzó a hablar en un discurso dirigido para obtener el respaldo popular para su nueva política económica, en la que se suprimían los grandes aumentos de los salarios y se intentaba detener la inflación, de la que se culpaba a los "malos comerciantes".

Pero mientras Perón pronunciaba sus declaraciones, se escucharon dos estruendosas explosiones. La primera provino de un costado de la plaza, desde la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y Defensa, A los pocos minutos se escuchó una segunda explosión, de la bomba que había estallado dentro de la estación Plaza de Mayo del subte A, proveniente desde una de las bocas del subterráneo que atraviesa la plaza. Interrumpido en medio de las declaraciones que había planeado hacer, Perón se lanzó contra los responsables y aseguró que los identificaría y los llevaría ante la justicia. Pero cuando se elevaron gritos que reclamaban venganza bajo la consigna "¡Leña! ¡Leña!", Perón contestó: "Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla?"

En total, los atentados terroristas contra los asistentes a la movilización en Plaza de Mayo dejaron un saldo de 6 muertos y más de 90 heridos. Ya fuese esa la única señal dada, o ya se hubiesen impartido por otros conductos instrucciones especiales, lo cierto es que esa noche bandas de jóvenes peronistas y los grupos de choque del peronismo que se agrupaban en la Alianza Libertadora Nacionalista ejercieron violentas represalias semejantes a las reclamadas por la Orden General N° 1.

La Orden General N° 1 fue un plan secreto de medidas violentas que se tomarían en caso de que se intentara atentar contra la vida del presidente. Fue autorizado por Perón el 18 de abril de 1952, luego de la conspiración del coronel retirado José Francisco Suárez en febrero de ese año para meterse por la fuerza en la Residencia Presidencial y asesinar al presidente y a su esposa, y enviada a todos los funcionarios del gobierno y de los gobiernos provinciales, luego de ser redactada en las oficinas de Control de Estado.

La Orden General N° 1 estaba incluida dentro de la directiva gubernamental conocida como Plan Político Año 1952, que circulaba entre altos dirigentes del Partido Peronista. Perón inició la política de que "al atentado contra el presidente de la Nación hay que responder con miles de atentados". El Plan Político impartía instrucciones a los dirigentes políticos partidarios provinciales para que cooperaran en la preparación de listas de enemigos y en la organización de grupos fuertemente armados, que se formarían con individuos especialmente elegidos dentro del Partido y en la CGT y cuya misión consistiría en llevar a cabo ataques personales, atentados con bombas e incendios.

Control de Estado distribuyó sus propias listas preliminares de enemigos, que se ampliarían "a medida que nuevas investigaciones permitan actualizarlas". Las listas iniciales contenían los nombres de 322 personas, 50 empresas extranjeras, embajadas y personas, 29 firmas comerciales argentinas vinculadas a elementos de la oposición, y locales de partidos políticos de la oposición. Las personas estaban clasificadas según una escala de uno a cinco para determinar su importancia política como opositores. Los que tenían más alto puntaje serían presumiblemente los primeros "que deben ser suprimidos sin más en caso de atentado contra el excelentísimo señor presidente de la Nación".

Ya en febrero de 1952, Perón había aprobado la compra de importantes cantidades de revólveres por parte de la Fundación Eva Perón que fueron distribuidos en la CGT y otros organismos. Tales compras, prohibidas por las leyes, salvo con autorización previa del Ministerio de Defensa, fueron aprobadas posteriormente, a solicitud expresa del presidente.

Durante las últimas horas de la tarde y a lo largo de toda la noche del 15 de abril, se fueron sucediendo diversos arrestos de sospechos de haber sido las personas detras de los atentados terroristas. Además se fueron sucediendo una serie de atentados e incendios en la Capital Federal. El primero de ellos sucedió a las 18:30 de la tarde, cuando un grupo de jóvenes integrantes de la Alianza Libertadora Nacionalista irrumpieron en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, ubicado en la avenida Rivadavia 2150, al grito de: "¡Judíos! ¡Váyanse a Moscú! ¡Patria sí, colonia no!".

Dentro del edificio se hallaban más de 30 personas, entre ellos mujeres y niños, cuando los aliancistas comenzaron a apedrear las ventanas y a intentar forzar la puerta principal para ingresar. Ramón Muñiz, secretario general del partido, llamó por teléfono al comisario de la seccional para que enviara efectivos policiales al lugar pero la respuesta del comisario fue negativa, argumentando que no tenían más gente para cubrir el incidente. Rápidamente, los afiliados socialistas cerraron las puertas del edificio pero desde el lado de afuera comenzaron a tirar papeles prendidos fuego y buscaron romper la puerta principal utilizando un camión perteneciente a la Muncipalidad de Buenos Aires. En ese instante, las personas que estaban dentro del edificio comenzaron a salir evacuadas mediante una escalera de madera que bajaba hasta el pasillo de un departamento.

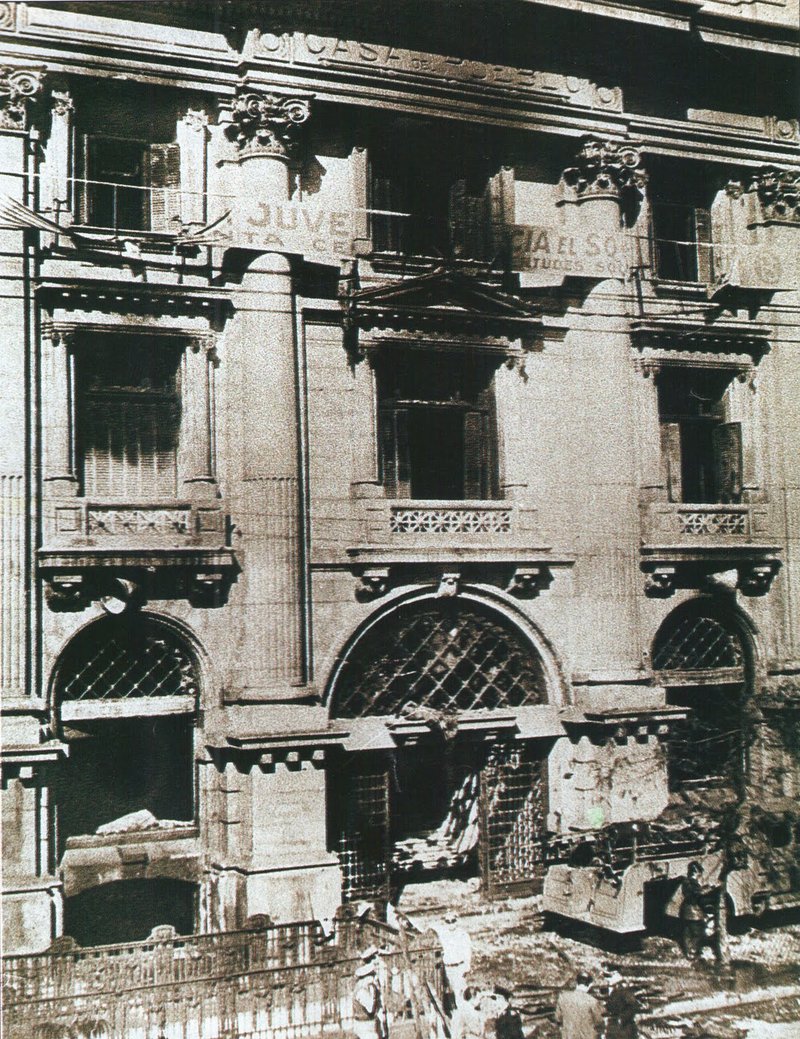

Con instrucciones de la polícia, que llegó luego de una denuncia de un vecino a los socialistas que habían escapado del edificio, los aliancistas ingresaron con botellas cargadas de nafta por la parte trasera, al mismo tiempo que lograron forzar la entrada principal. Una vez ingresados, subieron al primer piso y comenzaron a arrojar por las ventanas libros de la Bibloteca Obrera Juan B. Justo, hasta que se amontonaron en el medio de la calle y se hizo una fogata gigantesca con lo que era el más importante archivo histórico de las luchas sociales en la Argentina. En el incendio se perdieron pinturas de Benito Quinquela Martín, cien mil volúmenes de la Biblioteca Obrera fundada por Juan B. Justo y todas las reservas de papel para editar el diario Nuevas Bases, sucesor del clausurado La Vanguardia, que era distribuido clandestinamente.

Poco después, las llamas del fuego comenzaron a devorar el interior del edificio y a incendiar completamente las oficinas donde funcionaba la administración, la librería y los archivos de La Vanguardia. El techo se derrumbó y el edificio quedó completando prendido fuego.

Las fuerzas de choque luego se dirigieron a la sede de la Unión Cívica Radical, donde forzaron la entrada y sacaron del interior del local alfombras, sillas, mesas, cuadros, libros, folletos y carteles, y con ellos iniciaron una gran hoguera en la entrada. Luego comenzaron a incendiar el interior aunque en esta oportunidad el fuego no alcanzó a destruir el edificio. Misma situación ocurrió en el local ocupado por el Partido Demócrata, en la calle Rodríguez Peña 525, donde se ingresó dentro y se quemaron muebles, libros, cuadros y demás. Algunos grupos también intentaron incendiar la sede del diario La Nación, el Petit Café, el Círculo de Armas y el local del Partido Comunista de la Capital Federal, pero no concretaron su tarea y fueron repelidos a tiros o interceptados por la polícia.

Por último los agresores se dirigieron a la sede del Jockey Club. Allí volvieron a romper los vidrios del edificio con piedrazos y comenzaron a disparar para asustar a las personas que estaban dentro. Mientras que Urbano de Iriondo, presidente del Jockey Club, intentaba comunicarse con el departamento de polícia sin obtener respuestas, los aliancistas entraron dentro del edificio para incendiarlo y destruir totalmente el edificio. El incendio del Jockey Club significó uno de los mayores actos de vandalismo de obras de arte jamás ocurrido, donde se perdieron esculturas del artista francés Alexandre Falguière, dos cuadros de Francisco de Goya, pinturas de Claude Monet y Fernando Fader, entre otras.

Los acontecimientos del 15 de abril de 1953 provocaron tensiones que llegaron a niveles más altos que los de cualquier otro momento desde que se proclamó el estado de guerra interno, en septiembre de 1951, luego del fallido intento de golpe de Estado comandado por el general Benjamín Menéndez.

En las semanas que siguieron, la policía detuvo a cientos de personas tratando de encontrar a quienes habían puesto las bombas y registró el país entero en la busca de armas ocultas. En la creencia de que los terroristas estaban vinculados a la comunidad exiliada en el Uruguay, el gobierno procuró controlar todo movimiento entre ambos países, manteniendo estrecha vigilancia sobre viajes clandestinos por el río y prohibiendo todo movimiento de aviones privados en las zonas fronterizas con Uruguay y Brasil. También fue aprobada en el Congreso Nacional una ley enviada por el Poder Ejecutivo que impuso la disolución del Jockey Club y el control gubernamental sobre los hipódromos del país.

A pesar de esos primeros esfuerzos de la policía, hubo estallidos de explosivos de menor potencia en varios lugares de la Capital Federal, inclusive en las cercanías del Círculo Militar. Seis de esos estallidos se produjeron horas antes del mensaje anual que el presidente pronunciaría en el Congreso el 1 de mayo, dos semanas después de los incidentes.

En su discurso del 1 de mayo ante la concentración de los trabajadores en la Plaza de Mayo, el presidente Perón culpó de esos actos terroristas a miembros de la Unión Cívica Radical. Los autores de los atentados nucleaban a jóvenes dirigentes de la Unión Cívica Radical (partido que proveyó a Arturo Mathov, jefe del operativo terrorista, y a Roque Carranza, ingeniero de explosivos, quien luego fue ministro de Alfonsín en la década del 80), del Partido Demócrata Progresista, del Partido Socialista, algunos socios del Club Universitario de Buenos Aires, al capitán Eduardo Thölke, el empresario Miguel Ángel de la Serna, y exiliados paraguayos que residían en el país.

Pero aun después que la policía descubriera la identidad de los verdaderos autores y pusiera fin a sus actividades con la detención de todos los sospechosos, donde sufrieron terribles torturas, el gobierno continuó empleando rigurosas medidas contra otros partidos de oposición. A mediados de mayo se detuvo a toda persona que era considerada opositora al gobierno.

De tal manera, en las distintas redadadas cayeron presos los dirigentes radicales Ricardo Balbín, Arturo Frondizi, David Michel Torino, y Eduardo Laurencena; los socialistas Alfredo Palacios, Nicolás Repetto, Alicia Moreau de Justo, Carlos Sánchez Viamonte y Juan Antonio Solari; los conservadores Federico Pinedo, Reynaldo Pastor, Felipe Yofre, José Aguirre Cámara, Adolfo Vicchi, Justiniano Allende Posse; los demócratas progresistas Luciano Molinas y Horacio Thedy; la escritora Victoria Ocampo, la pintora Norah Borges y su madre Leonor Acevedo, los escritores Roberto F. Giusti y Eduardo Mallea, el filosofo Francisco Romero, Alfredo MacDougall (antiguo director de Radio Excelsior) y otras personas del periodismo, la cultura, y los medios de comunicación.

Perón también adoptó desde un comienzo la posición de que los extranjeros también estaban involucrados en la oposición y, descontento ante lo que consideró como una distorsión deliberada por parte de la prensa norteamericana, sancionó a las agencias de noticias norteamericanas prohibiendo sus servicios a los periódicos argentinos. Luego de más de un mes de violencia política con la investigación de la corrupción dentro del gobierno, la muerte de Juan Duarte, y los atentados terroristas que se sucedieron el 15 de abril, pero cuando se esperaba que los enfrentamientos con la oposición y con los gobierno extranjeros, los hechos probaron lo contrario.

Perón estaba ansioso por evitar una prolongada agitación política, ya que eso podía comprometer su programa económico, basado cada vez más en crear las condiciones que pudieran alentar una expansión en la actividad agrícola y atraer las inversiones extranjeras, en especial de los Estados Unidos. Sin esas inversiones, el desarollo de los recursos de energía y combustibles, la industria pesada y los medios de transporte, ámbitos a que el Segundo Plan Quinquenal otorgaba las mas altas prioridades, no podía sino estancarse.

Un clima de tensión permanente también podía afectar de manera adversa las perspectivas de llevar a cabo su política de unión económica con los países vecinos, política que Perón había iniciado durante una visita oficial a Chile en febrero de 1953 y en relación con la cual ya se había programado la visita a la Argentina del presidente chileno Carlos Ibáñez. Desde el punto de vista del desarrollo económico, así como de las relaciones internacionales, urgía encontrar los medios para reducir la tensión que había aumentado a tal punto en los últimos tiempos y llegar a una tregua política duradera.

Por tales motivos, el gobierno de Perón comenzó a desplazarse desde la represión rigurosa hacia una política de conciliación limitada. Inaugurada alrededor de junio de 1953, esta fase conciliatoria sobrevivirá, con sobresaltos, hasta ser abandonada en diciembre de 1954. Los comienzos públicos de la política de conciliación pueden rastrearse hacia iniciativas no tomadas por el gobierno, sino por miembros del Partido Demócrata como Federico Pinedo, quien a mediados de junio desde la Penitenciaria Nacional escribió una carta dirigida a Ángel Borlenghi, ministro del Interior, en el que proponía una política conciliatoria entre el gobierno y la oposición, donde los opositores se abstendrían de hacer críticas al gobierno por los próximos tiempos pero el gobierno levantaría el estado de guerra interno y liberaría a los presos políticos.

Debido a la carta de Pinedo, el 30 de junio se logró una reunión entre los dirigentes del Partido Demócrata que permanecían en libertad con Ángel Borlenghi, en la que los demócratas le presentaron una declaración en la que solicitaban la libertad de todos los presos políticos y el levantamiento del estado de guerra interno como pasos esenciales para lograr la pacificación.

Unas semanas antes de estos contactos entre el Partido Demócrata y el gobierno nacional, Perón dio un discurso dirigido al sector agrícola, en el cual se mostró a favor de preservar el sistema de propiedad existente, y se opuso totalmente a la reforma agraria. El Partido Demócrata era el vehículo político de los grupos terratenientes, y sus dirigentes quizá consideraron un signo alentador tal discurso de Perón para iniciar contactos. Pinedo, además, por esos días alabó el cambio de política económica e internacional del gobierno con su acercamiento a los Estados Unidos.

La reacción inmediata del gobierno ante la solicitud del Partido Demócrata fue dejar en libertad a todos los dirigentes del partido que estaban detenidos. Este precedente hizo que una serie de delegaciones de otros partidos empezaran a solicitar entrevistas al ministro Borlenghi. A principios de julio, Enrique Dickmann, perteneciente al ala más conciliadora con el peronismo del Partido Socialista, y los representantes del Partido Demócrata Progresista. El resultado de esas gestiones fue la inmediata libertad de sus respectivos correligionarios.

Los únicos partidos que se opusieron a la política de pacificación ofrecida por Pinedo, fueron la Unión Cívica Radical y el ala más hostil del Partido Socialista. Borlenghi señaló la actitud de los dirigentes radicales, el principal grupo de la oposición, para justificar el mantenimiento del estado de guerra interno y mantuvo la presión contra los socialistas regulares, al admitir al grupo de Dickmann. Desde el punto de vista gubernamental la política de conciliación limitada estaba avanzando.

La liberación discriminada de prisioneros políticos había alentando conversaciones políticas, en especial una reunión del presidente Perón con dirigentes del Partido Demócrata, a petición del cual se liberó a presos políticos radicales y socialistas, en septiembre. El gobierno nacional, además, estaba preparando la adopción de una medida adicional bajo la forma de una amnistía aparentemente amplia, pero en realidad cuidadosamente estudiada, para los transgresores políticos.

Tal ley fue elevada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 11 de noviembre y fue promulgaba en diciembre por el Congreso, controlado por el peronismo, la ley de amnistía hacia una distinción entre delitos políticos cometidos por civiles y los cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, al margen de otra distinción en el rubro de los transgresores gremiales. Los civiles, la mayoría de dirigentes de los partidos, recibieron una amnistía total, mientras que la de los militares era decidida por el Poder Ejecutivo y la de los sindicalistas se las consideraría individualmente. Con estas medidas Perón quería asegurarse de que ninguno de los liberados volviera a socavar su control de los sectores que más le importaban: las Fuerzas Armadas y el movimiento obrero.

La promulgación de la ley de amnistía, muy poco antes de la navidad de 1953, tuvo como resultado la liberación de cientos de individuos y la derogación de órdenes de arresto contra figuras políticas en el exilio o profugas de la polícia. Pero ninguno de los dirigentes laboristas, como por ejemplo Cipriano Reyes, en prisión desde noviembre de 1948, o algunos militares como el coronel retirado José Suárez, implicado en los fallidos golpes de estado de 1951 y 1952, salieron de las cárceles donde estaban detenidos.

Inclusive los políticos que se beneficiaron por la ley descubrieron que estar fuera de las cárceles o volver del exilio no significaba poder criticar abiertamente al gobierno. El estado de guerra interno seguía vigente; la autorización policial para realizar reuniones públicas era imprescindible, y la ley de desacato todavía servía para callar todo intento de crítica. Pero para Perón la política de conciliación limitada siguió pagando dividendos: en la esfera internacional, a raíz de una mejora de la imagen de la Argentina ante los ojos de los inversores extranjeros; en el frente interno, a causa de la desintegración de los opositores en luchas intestinas sobre cómo hacer frente al poder arbitrario del gobierno.

Si te gustó este hilo, colabórame con un cafecito para que pueda seguir subiendo contenido de la historia Argentina 🇦🇷

cafecito.app/oldarg1810_

cafecito.app/oldarg1810_

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh