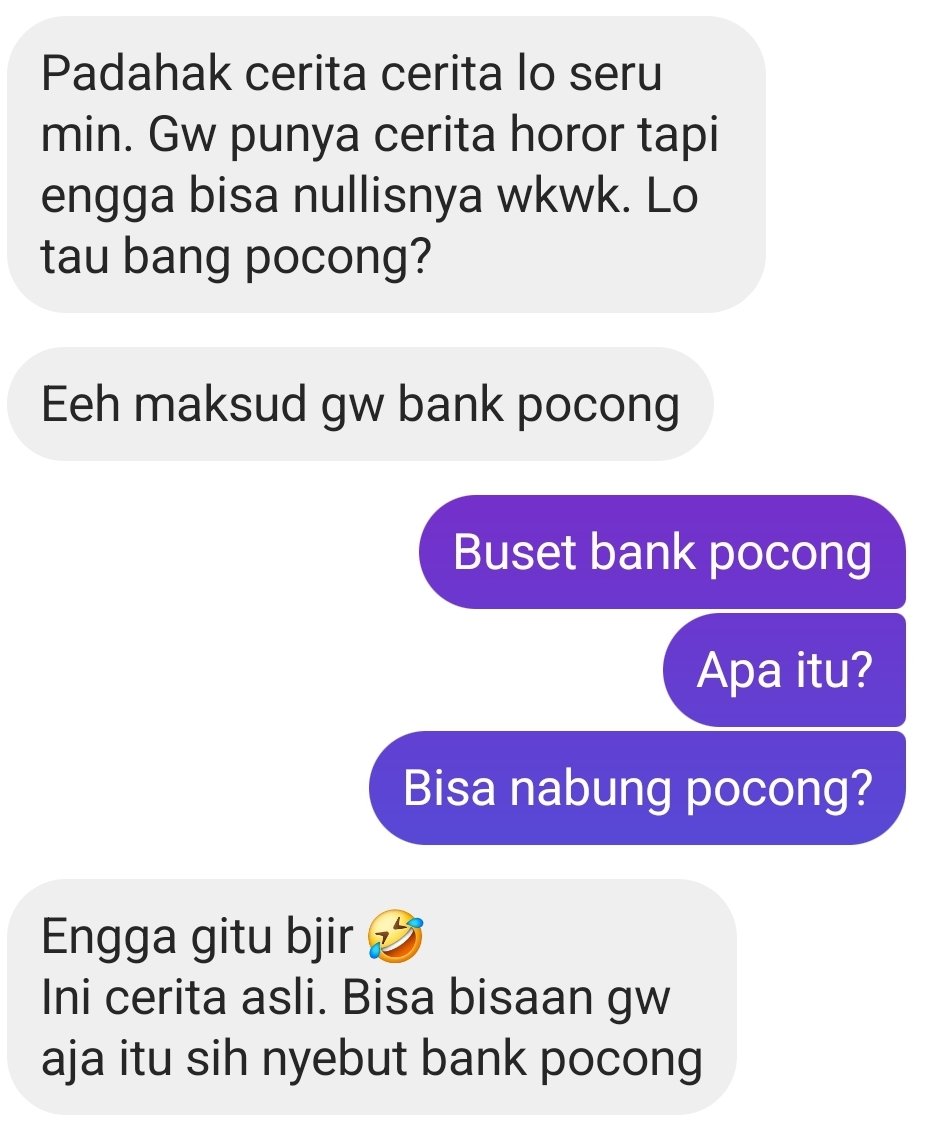

BANK POCONG

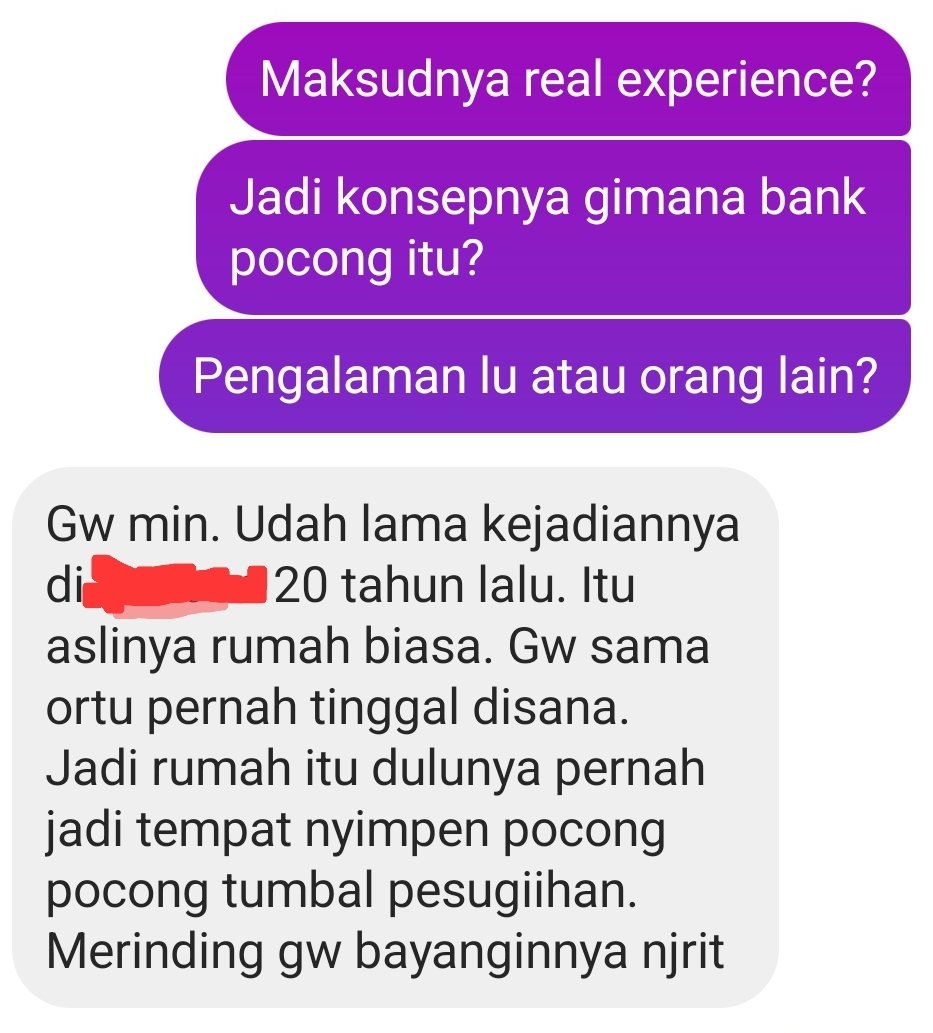

Saya mau sharing cerita tentang bank pocong. Kisah ini bertempat di sebuah kota di Jawa Barat 20 tahun silam. Sebutan bank pocong sebetulnya ide orang yang cerita. Saya sendiri belum pernah terpikir sebelumnya ada hal semacam ini.

Thread

Saya mau sharing cerita tentang bank pocong. Kisah ini bertempat di sebuah kota di Jawa Barat 20 tahun silam. Sebutan bank pocong sebetulnya ide orang yang cerita. Saya sendiri belum pernah terpikir sebelumnya ada hal semacam ini.

Thread

Cerita ini kalau ditarik lebih jauh arahnya tentang tumbal. Tapi dia sendiri belum bisa cerita terlalu banyak. Jadi untuk sementara saya tulis yang ada dulu saja.

Nama lokasi (desa, jalan, alamat, perusahaan) dan nama nama tokoh disamarkan.

Nama lokasi (desa, jalan, alamat, perusahaan) dan nama nama tokoh disamarkan.

Ini kisah tentang sebuah rumah yang pernah dijadikan tempat penyimpanan mayat para korban penumbalan. Tulisannya agak panjang tapi akan saya posting sekaligus.

Akan saya mulai

***

Akan saya mulai

***

Aku berumur 18 tahun kala itu dan sebentar lagi lulus SMA. Keinginanku tidak muluk-muluk, bisa jadi anak kuliahan, kampus negeri atau swasta tidak masalah, yang penting tetap bersama Dewi. Keinginanku memang terkesan tidak ambisius. Terus apa masalahnya?

Masalahnya papaku dirumahkan oleh kantornya. Mama yang bilang begitu padaku. Sejak itu papa tidak pernah lagi berangkat bekerja. Tiga bulan kemudian mama bicara padaku, dan ia mengganti istilah dirumahkan dengan di-PHK.

Untuk menghiburku, mama ceritakan kalau yang di-PHK bukan cuma papa, tapi semua karyawan di perusahaan itu. Dia juga bilang, perusahaan itu pailit karena tak mampu bayar utang. Pabriknya ditutup, kantor pusat tempat papa bekerja tentu bernasib sama.

Papa dipecat tanpa pesangon. Kabarnya semua karyawan menuntut dengan keras dan perusahaan menjanjikan bakal membayar pesangon sepertiga dari jumlah yang seharusnya. Itu pun paling cepat dua tahun lagi.

Papa bukan orang yang kurang seandainya ia tidak punya tiga anak dari istri pertama. Kupikir itu bukan kesalahannya, namun gara-gara wanita itulah dia terus menanggung biaya pendidikan saudara-saudaraku seayah.

Satu dari mereka sudah lulus kuliah, yang satu masih semester 6 dan 2. Lalu papa berterus terang padaku kalau dia tidak bisa menanggung biaya kuliah tiga anak sekaligus.

Mama cukup lama curiga perempuan itu sudah kawin lagi dengan seorang pengurus partai tingkat provinsi, orang DPRD juga. Namun penyelidikannya tidak terbukti. Sepertinya istri pertama papa hanya menjadi istri madu yang dikawini siri. Pokoknya aku baru bisa kuliah satu tahun lagi.

Aku belum pernah merasa jengkel menjadi anak dari pernikahan kedua. Kecuali kali ini, aku sangat kecewa. Selain kecewa, bisa apa lagi? Ya, aku bisa mencari pekerjaan. Tapi buat apa menghidupi diri sendiri sedangkan semua kakakku dibiayai untuk hidup nyaman?

Akhirnya masa perkuliahan dimulai. Dewi memilih jurusan administrasi publik, sementara aku hanya wara-wiri tak menentu atau goleran di kasur untuk menunggu gelap. Ketika malam tiba, aku mencari kawan sekomplek.

Begitulah dari hari ke hari, hingga papa dipanggil ke kantor polisi untuk menebusku dengan tebusan Rp 20 juta karena perkara seamplop ganja. Sialan, sialan. Kukira mendapatkan uang dari hobi itu bisa diwujudkan.

Aku berharap papa tidak pernah menebusku, sebab hal itu justru membuatku tambah kecewa. Ngakunya tidak punya uang untuk biaya kuliah, tapi malah dipakai buat bayar polisi. "Papa bajingan," umpatku di depan hidungnya.

Sehari kemudian aku sangat menyesal telah menghardiknya, sampai aku malu menatap matanya. Gara-gara barang nikmat itu ia terpaksa menjual mobilnya langsung saat itu juga dengan harga miring.

"Kamu bisa kuliah secepatnya. Beberapa kampus swasta di Jakarta masih menerima mahasiswa walaupun kuliah sudah dimulai," kata papa beberapa hari selanjutnya.

Sungguh aku amat malu menerima tawaran itu. Karenanya kubalas, "Tahun depan saja. Mungkin aku bisa diterima di kampus negeri."

"Kalau begitu kamu akan ikut bersama papa dan mama."

"Kalau begitu kamu akan ikut bersama papa dan mama."

Aku akhirnya tahu, papa baru mendapat pekerjaan. Masih sebagai manajer keuangan di sektor yang sama, tapi di perusahaan yang skalanya masih di bawah perusahaan sebelumnya. Gajinya tiga kali UMR kota itu, namun hanya dua pertiga dibanding gaji di perusahaan lama.

"Papa pindah ke kota E?"

"Iya, kantor pusatnya pun ada di sana, gabung dengan kawasan pabrik."

"Kalau aku tetap di sini gimana?"

"Kamu mau menyebut papa bajingan lagi kalau nanti ditangkap polisi?"

"Iya, kantor pusatnya pun ada di sana, gabung dengan kawasan pabrik."

"Kalau aku tetap di sini gimana?"

"Kamu mau menyebut papa bajingan lagi kalau nanti ditangkap polisi?"

"Demi Tuhan, Jef nggak akan isap ganja lagi."

"Tes urine kamu memang negatif hari itu."

"Apa pun itu, Pa, nggak akan terjadi lagi."

"Rumah ini rencananya papa sewakan, Jef."

"Tes urine kamu memang negatif hari itu."

"Apa pun itu, Pa, nggak akan terjadi lagi."

"Rumah ini rencananya papa sewakan, Jef."

Saat itu aku sadar, begitu pentingnya bersikap realistis. Papa menempati rumah warisan yang lumayan besar di kawasan yang bagus pula di Jakarta, yang kalau disewakan nilainya paling sedikit Rp 60 juta pertahun. Oh, aku menyesal menolak kuliah tahun ini.

Pada bulan Oktober 2004 kami bertiga pindah dari ibu kota ke kota E yang jaraknya ratusan kilometer. Papa mendapat jatah rumah karyawan yang berlokasi di desa K, sekitar 15 menit dengan sepeda motor menuju pabrik.

Sebuah rumah lawas yang masih dirawat baik. Pekarangannya luas, dikelilingi tembok pembatas tinggi. Di sekitarnya lahan kosong dan pohon-pohon rimbun. Pada hari pertama aku mengusir tiga ekor ular yang berjemur di halaman belakang.

"Mama nggak pernah tahu kalau kamu berani banget sama ular," ujarnya ketika kami santap malam di rumah.

"Mana ada yang dia takuti, Nara. Ingat nggak waktu tetangga rumah depan kebakaran, Jefry yang masih kelas 4 SD malah ngotot mau menyelamatkan si Zaki."

"Mana ada yang dia takuti, Nara. Ingat nggak waktu tetangga rumah depan kebakaran, Jefry yang masih kelas 4 SD malah ngotot mau menyelamatkan si Zaki."

Sekadar masa lalu, Zaki adalah kawanku sedari kecil. Ia duluan ditangkap polisi dengan barang bukti selinting ganja, lalu dinyatakan positif mengisap ganja. Sebenarnya dialah bajingan yang sesungguhnya.

Kemudian mama menimpali, "Tapi seingat mama, Jefri takut sama...."

"Mama..." aku mendesis seketika sebab sudah kuhapal isi kepalanya.

"Kamu takut kehilangan Dewi," ujar mama genit.

"Mama..." aku mendesis seketika sebab sudah kuhapal isi kepalanya.

"Kamu takut kehilangan Dewi," ujar mama genit.

Aku menghela napas panjang. Kukira dia akan mengungkit yang lain. Mendengar nama Dewi disebut, pipiku mungkin merona jika aku bisa bercermin. Omong-omong, di belakang punggungku ada sebuah cermin besar. Entah bagaimana benda semacam itu dipasang di ruang makan.

"Ternyata kamu sangat takut kehilangan dia selain kamu takut hantu."

"Mama!"

Jeritanku barusan melengking amat nyaring sampai telingaku sendiri serasa berdengung. Mama mula-mula ketawa keras, lalu ia segera meminta maaf atas keusilannya.

"Mama!"

Jeritanku barusan melengking amat nyaring sampai telingaku sendiri serasa berdengung. Mama mula-mula ketawa keras, lalu ia segera meminta maaf atas keusilannya.

"Sama seperti di rumah kita, di sini pun nggak ada yang kamu takutkan, Jef," ujar papa.

"Ya sudah, itu nggak usah dibahas, Pa."

Selanjutnya kami terdiam sembari menghabiskan makanan. Hidangan malam ini bukan masakan mama, dia membelinya di kota tadi siang.

"Ya sudah, itu nggak usah dibahas, Pa."

Selanjutnya kami terdiam sembari menghabiskan makanan. Hidangan malam ini bukan masakan mama, dia membelinya di kota tadi siang.

Kemudian terdengar sepintas bunyi yang keras dan mengagetkan. Arahnya dari atas loteng, seperti benda kayu yang menggedubrak.

"Pasti banyak hewan di atas," ujar mama, "namanya juga sudah lama nggak ditempati."

"Pasti banyak hewan di atas," ujar mama, "namanya juga sudah lama nggak ditempati."

"Setahun lebih," sahut papa.

"Ooo..., lumayan lama juga," komentarku.

"Mungkin tikus ya, Pa?" mama terlihat cemas.

"Atau kucing," seloroh papa.

"Atau malah biawak."

"JEF-RIIIIIIII....."

"Ooo..., lumayan lama juga," komentarku.

"Mungkin tikus ya, Pa?" mama terlihat cemas.

"Atau kucing," seloroh papa.

"Atau malah biawak."

"JEF-RIIIIIIII....."

Gantian aku yang menang sekarang. Mama selalu takut reptil. Baru beberapa tahun terakhir saja ia tidak lagi takut dengan cicak.

Aku menghabiskan malam pertama di rumah baru dengan tidur nyenyak.

***

Aku menghabiskan malam pertama di rumah baru dengan tidur nyenyak.

***

Rumah ini teramat luas. Lahannya mungkin sekitar 1500 meter persegi. Semuanya dapat dikatakan sudah rapi dan pantas huni saat keluargaku datang. Dapat dikatakan tiada cela secara kelayakan. Model bangunannya yang lawas tidak jadi masalah,

toh, rumah warisan kakekku juga katanya berasal dari tahun 1957. Rasa-rasanya model rumah dinas di kota C ini masih lebih muda, mungkin dibangun pada akhir 1960-an.

Sejujurnya, bangunan lawas itu menyenangkan. Dindingnya tebal, langitnya tinggi, serta banyak lubang ventilasi udara sampai di bagian atas, yang membuat udara tidak gerah. Desa ini lumayan panas karena tidak terlalu jauh dari laut.

Keberadaan ular bukanlah persoalan serius. Biawak pun tidak apa-apa, aku siap mengusirnya baik-baik jika ia datang. Papa benar, tidak ada yang kutakuti, kecuali tentu saja hantu. Padahal seingatku, aku belum pernah bertemu hantu. Rasa takut itu semata-mata akibat trauma masa kecil.

Kakak-kakakku suatu ketika menginap di rumah lalu mengerjaiku dengan kostum orang mati atau pocong. Semalam panjang aku menangis karenanya. Memang ketakutanku agak berlebihan, tapi itu yang kurasakan, dan terus melekat sampai sekarang.

Keesokan pagi aku mengajak mama jalan-jalan dengan motor. Rumah kami ternyata terletak di pinggir jalan desa. Namun lingkungan sekitar sepi. Hanya ada dua rumah lain yang serupa. Sekitar 1 kilometer kemudian baru tampak rumah-rumah warga berdempetan.

Bahasa di daerah ini agak sulit kumengerti coraknya. Aku lihat orang-orang di pasar bicara dengan keras. Kata-kata mereka terdengar lumayan Jawa dan lumayan Sunda. Mereka kalau menjelaskan sesuatu senang mengatakan "Mengkenen mengkenen."

Seharian ini kami melanjutkan berberes rumah. Sisa semak dihabisi seakarnya. Barang-barang ditata supaya lebih enak dipandang. Aku memasang beberapa lampu untuk penerangan luar. Reptil kurang suka cahaya, semoga mereka tidak melata kemari saat malam.

Menjelang maghrib tampak beberapa pemuda sebaya berjalan di depan rumah. Kebetulan aku masih menggosok lumut konblok. Lalu seorang di antara mereka berhenti.

"Baru pindah jeh?"

"Baru pindah jeh?"

Pemuda itu menenteng keranjang berisi ikan gabus. Aku tersenyum sekadarnya lalu beranjak mendekatinya.

"Iya, aku baru datang kemarin."

"Hooo, orang Cakatra?"

"Iya, dari Jakarta."

"Iya, aku baru datang kemarin."

"Hooo, orang Cakatra?"

"Iya, dari Jakarta."

"Cakatra apa Bekasi apa Tenggerang?"

"Cakatra," ujarku meniru.

Ia tergelak singkat kemudian menatapku agak lama sembari menimbang-nimbang keranjangnya.

"Kamu anak sini?" aku yang bertanya.

"Cakatra," ujarku meniru.

Ia tergelak singkat kemudian menatapku agak lama sembari menimbang-nimbang keranjangnya.

"Kamu anak sini?" aku yang bertanya.

Alih-alih menjawab ia malah mundur. Aku mengamati kepergiannya hingga ia membalikkan badannya sebentar untuk mengatakan, "Kalau bengi jangan keluar adoh jeh. Di rumah bae. Nanti ada orang nyokot kamu dadi pocong!"

"Apa maksudmu?" kubalas dengan nyaring.

"Apa maksudmu?" kubalas dengan nyaring.

"Apa maksudmu?" kubalas dengan nyaring.

"Jaman bengen ana dukun jahate ora karuan."

Tidak puas dengan informasi itu, aku langsung mengejarnya. Akan tetapi anak itu bisa berlari secepat angin.

***

"Jaman bengen ana dukun jahate ora karuan."

Tidak puas dengan informasi itu, aku langsung mengejarnya. Akan tetapi anak itu bisa berlari secepat angin.

***

Mahriban disit jeh

***

***

Persis sepekan aku tinggal di desa K, kota E. Belum ada teman sepermainan yang kukenal. Si penenteng keranjang ikan belum lagi menampakkan dirinya. Ganja pun tinggal khayalan. Kesepian serasa menjenuhkan. Andai aku tidak punya Dewi, entah sebosan apa hidup di sini.

Papa mulai bekerja sejak selumbari. Berangkat pagi sampai di rumah petang. Segala hal rasanya berjalan lambat, apalagi kalau sudah malam, aku seperti masuk dalam kurungan. Menelepon Dewi paling lama berapa jam, sih? Sejam tidak sampai. Terakhir saja ia mengeluh baterai ponselnya mulai bengkak.

Ucapan aneh pemuda sore itu sesekali menghantui benakku. Sempat kutanyakan pada mama beberapa kosakata yang tidak kumengerti. Bengen artinya dahulu atau lampau, nyokot itu mengambil, jeh itu tidak ada arti, hanya tambahan yang memiliki makna ekspresi.

"Mama kok tahu bahasa sini, padahal mama orang Malang."

"Cuma tahu sedikit-sedikit, kan ada yang mirip dengan Jawa."

"Nyokot kalau di Jawa menggigit, dahulu bahasa Jawanya biyen..."

"Cuma tahu sedikit-sedikit, kan ada yang mirip dengan Jawa."

"Nyokot kalau di Jawa menggigit, dahulu bahasa Jawanya biyen..."

"Jef," ujar mama dengan suara rendah, "Nanti kalau kamu makin besar dan pengalamanmu bertambah, kamu mungkin bisa ngerti bahasa Mentawai."

"Mama merasa nyaman di sini?"

"Tentu nyaman. Papa mama punya kerjaan, kamu bisa segera kuliah."

"Rumah ini besar banget, ya, Ma?"

"Mama merasa nyaman di sini?"

"Tentu nyaman. Papa mama punya kerjaan, kamu bisa segera kuliah."

"Rumah ini besar banget, ya, Ma?"

"Beginilah."

"Kalau ngomong saja suara kita menggema."

"Lama-lama juga kita terbiasa, Jef."

"Nggak ada ular lagi, kan, Ma."

"Ya, seperti katamu, ular dan kadal takut sinar lampu."

***

"Kalau ngomong saja suara kita menggema."

"Lama-lama juga kita terbiasa, Jef."

"Nggak ada ular lagi, kan, Ma."

"Ya, seperti katamu, ular dan kadal takut sinar lampu."

***

Seperti yang telah mama ucapkan, aku mulai membiasakan dengan rumah, lingkungan, dan kesendirian. Sepi membuat keluarga kami makin terikat. Pada akhir pekan papa membawa mama dan aku berjalan-jalan ke kota untuk makan. Ia meminjam mobil perusahaan khusus hari Sabtu dan Minggu.

Akan tetapi kegaduhan di loteng rumah ini terus saja muncul, walau tidak sering, itu mengganggu pikiran.

"Kalau sempat, papa akan periksa atap, mungkin ada sarang tikus di situ," ujarnya ketika kami sedang bersantap di luar.

"Kalau sempat, papa akan periksa atap, mungkin ada sarang tikus di situ," ujarnya ketika kami sedang bersantap di luar.

"Kita nggak punya tangga, Pa."

"Kamu belum bikin tangga?"

"Belum, Pa."

"Astaga, kandang ayam kamu bikin sebesar itu, tangga nggak dibuat."

"Besok tangganya sudah jadi," janjiku.

"Kamu belum bikin tangga?"

"Belum, Pa."

"Astaga, kandang ayam kamu bikin sebesar itu, tangga nggak dibuat."

"Besok tangganya sudah jadi," janjiku.

Kami pulang saat belum terlalu sore dan hujan merinai. Hujan pertama sejak aku datang ke kota E. Lebat dan bergemuruh. Sampai di rumah, kulihat seekor burung gagak tergeletak loyo di tanah.

"Kalau sudah mati kuburkan saja, Jef," ujar papa.

"Kalau sudah mati kuburkan saja, Jef," ujar papa.

Mama memprotes, "Untuk apa dikubur, buang saja di semak sana."

"Jangan begitu, konon dialah yang mengajarkan manusia mengubur saudaranya kalau mati."

"Jangan begitu, konon dialah yang mengajarkan manusia mengubur saudaranya kalau mati."

Aku keluar segera membelah hujan, menghampiri si gagak malang itu. Setelah kuperiksa, fuhh, sepertinya dia lemas karena sambaran petir di sekitarnya. Burung ini mesti dirawat, ia masih hidup.

Kami punya anggota keluarga baru. Seekor gagak jantan yang hitam mengagumkan. Untuk sementara aku menyimpannya di dalam kamar.

Kehadiran gagak yang tidak disengaja kemudian membuat papa mencetuskan ide lain. "Bagaimana jika kita pelihara anjing?"

Kehadiran gagak yang tidak disengaja kemudian membuat papa mencetuskan ide lain. "Bagaimana jika kita pelihara anjing?"

Seekor anjing tentu ide yang baik, pikirku.

Lalu papa berkata, "Pas betul, teman papa kemarin cerita tentang anjing jenis beagle peliharaannya yang akan dilepas. Dia bilang sudah terlalu banyak anjing di rumahnya. Umur anjing itu sekitar 1 tahun."

"Ayo kita ke rumah teman papa besok," ujarku.

Lalu papa berkata, "Pas betul, teman papa kemarin cerita tentang anjing jenis beagle peliharaannya yang akan dilepas. Dia bilang sudah terlalu banyak anjing di rumahnya. Umur anjing itu sekitar 1 tahun."

"Ayo kita ke rumah teman papa besok," ujarku.

Akhirnya aku tidak jadi membuat tangga di hari Minggu. Perjumpaan pertama dengan beagle begitu mengesankan. Ia meraung-raung, menyelidiki diriku dengan penuh curiga. Hidungnya pun tak berhenti mengendus. Namun aku bisa membuatnya tenang. Ketika harus berpisah dengan kawannya, ia hanya menatap sebegitu rupa.

Nama anjing itu sejak awal gerry dan tidak akan berubah. Gerry akan menempati rumah khusus di teras belakang yang akan kubuatkan besok. Untuk malam ini ia dapat memilih tempat di manapun yang membuatnya nyaman.

Hanya saja, kenyamanan menurut standarku belum tentu sama dengan pikiran Gerry. Di malam pertama ia gelisah. Ekornya berkibas kencang, tegak, diikuti mengendus dan menyentak-nyentak, dan tidak jarang pula ia menyalak.

Gara-gara itu, perhatian kami di meja makan saat santap malam malah teralih pada anjing.

"Kamu sudah memberinya makan?" tanya mama.

"Sudah. Dia makan dengan lahap."

"Mungkin dia mau pup, Jef."

"Dia baru pup setengah jam lalu."

"Kamu sudah memberinya makan?" tanya mama.

"Sudah. Dia makan dengan lahap."

"Mungkin dia mau pup, Jef."

"Dia baru pup setengah jam lalu."

"Biar saja, Nara," ujar papa menengahi. "Namanya juga tinggal di rumah baru, dia barangkali stres."

Asumsi papa masuk akal juga. Bagaimanapun gerry masih mamalia yang perlu waktu beradaptasi dengan lingkungan.

Asumsi papa masuk akal juga. Bagaimanapun gerry masih mamalia yang perlu waktu beradaptasi dengan lingkungan.

Oleh karenanya kami berusaha memakluminya. Obrolan tentang yang lain segera digulirkan, meski terkadang kami harus meninggikan suara agar tidak kalah dengan gerry. Papa bercerita pekerjaannya, orang-orang di kantor, dan apa saja keunggulan perusahaan itu yang membuatnya terkesan.

Lalu ia menanyakan Dewi. Giliran aku yang cerita dengan bersemangat. Ya, Dewi selalu membuatku bergelora, dan aku selalu mengisahkan hubungan ini secara terbuka. Hinggga mama tiba-tiba memintaku berhenti bicara.

"Lihat itu," mama mendesis.

"Lihat itu," mama mendesis.

Pandangku berpaling ke arah gerry. Sekarang ia meraung tanpa henti dengan raungan paling keras yang pernah ada. Secepatnya aku memundurkan kursi hendak membujuknya supaya tenang. Namun papa lekas mengadang dengan tangannya.

Anjing itu bukan sekadar menggonggong, tapi juga berusaha melompat-lompat di udara. Penglihatannya tertuju pada sebuah lubang plafon di atasnya. Itulah satu-satunya celah untuk sampai ke loteng.

"Jangan-jangan ada binatang di atas," cemas mama.

"Jangan-jangan ada binatang di atas," cemas mama.

Sesaat berselang aku menyeruduk ke sana. Menangkap gerry lalu mengelusnya agar terkendali. Kenyataan upayaku tidak berhasil. Ia terus merusuh. Gelagatnya jelas ingin melepaskan diri dari tanganku. Namun aku mengerti, ia masih tidak melepaskan perhatiannya pada lubang di langit rumah.

Maka dengan terpaksa aku membopongnya ke kamar.

Baru sedikit langkah, secara tidak terduga anjing beagle ini menggigit lenganku. Seketika ia lolos. Aku mengaduh namun sekejap saja, sebab ia langsung kembali ke tempat semula.

Baru sedikit langkah, secara tidak terduga anjing beagle ini menggigit lenganku. Seketika ia lolos. Aku mengaduh namun sekejap saja, sebab ia langsung kembali ke tempat semula.

"Jef, lubang itu harus ditutup untuk malam ini, pakai dulu kardus di teras belakang," papa kedengaran mulai tegang.

"Tapi ini ketinggian, Pa," ujarku tidak kalah tegang.

"Pakai apa saja yang ada supaya sampai."

"Tapi ini ketinggian, Pa," ujarku tidak kalah tegang.

"Pakai apa saja yang ada supaya sampai."

Aku berhitung cepat lalu berkomentar, "Nggak bisa, Pa."

"Pakai meja itu lalu taruh kursi di atasnya."

"Belum cukup, Pa."

Seolah tak peduli, papa segera menggeser sebuah meja kayu yang tidak terpakai, kemudian menaruhnya persis di bawah lubang plafon.

"Pakai meja itu lalu taruh kursi di atasnya."

"Belum cukup, Pa."

Seolah tak peduli, papa segera menggeser sebuah meja kayu yang tidak terpakai, kemudian menaruhnya persis di bawah lubang plafon.

Selanjutnya ia mengambil kursi dan meletakkannya di atas meja. Lalu katanya, "Tinggi meja ditambah kursi ditambah badan sampai ujung tanganmu itu 3,98 meter. Kamu cuma perlu jinjit supaya bisa menutup lubang itu."

Tiada waktu membantah, aku segera naik meja lalu semakin naik hingga berdiri di atas kursi. Di bawah, gerry yang seolah bodo amat dengan kecemasan manusia terus saja mengamuk. Selanjutnya papa bergegas membuka pintu belakang,

kemudian kembali dengan satu lembar kardus yang sudah rata. Aku menangkap kardus tersebut kemudian berusaha menutup lubang itu.

"Kebesaran, ya?"

"Iya, Pa."

"Papa ambilkan yang lain."

"Nggak usah, Pa, bisa dilipat."

"Kebesaran, ya?"

"Iya, Pa."

"Papa ambilkan yang lain."

"Nggak usah, Pa, bisa dilipat."

Lantas kulipat kardus itu supaya dapat melewati lubang plafon. Setelah itu aku kembali mencoba memasangnya. Kepalaku sudah tentu mendongak ke atas. Keadaan loteng gelap. Pendaran lampu dari bawah hanya sampai sedikit di pinggir lubang.

Setengah bagian kardus itu sudah lolos, sekarang tinggal kuatur sedikit lagi agar ia menutupi celah tersebut. Diam-diam aku takjub dengan perhitungan papa yang sangat akurat.

"Sudah, Jef?"

"Sebentar lagi, Pa."

"Sudah, Jef?"

"Sebentar lagi, Pa."

Karena ada yang kurang pas, kutarik ujung kardus itu ke sisi kiri. Namun, suatu hal yang mengejutkan terjadi. Kardus itu raib dalam sekejap.

"Kardusnya hilang, Pa."

"Kok bisa hilang," serak mama.

"Kardusnya hilang, Pa."

"Kok bisa hilang," serak mama.

Sesungguhnya aku ingin menjerit sekerasnya. Sebab kardus itu bukan saja hilang, tetapi kurasakan ada sesuatu yang menariknya dari selipan jariku.

"Tunggu sebentar, papa ambil yang lain."

"Tunggu sebentar, papa ambil yang lain."

Papa segera balik badan. Akan tetapi langkahnya terhenti tatkala sebuah benda terdengar jatuh.

Kardus yang tadi secara ajaib terhuyung ke lantai.

"Mama...." aku mengoceh tanpa arah. Sejujurnya dari ujung kaki sampai ujung tangan ini terasa lemas.

Kardus yang tadi secara ajaib terhuyung ke lantai.

"Mama...." aku mengoceh tanpa arah. Sejujurnya dari ujung kaki sampai ujung tangan ini terasa lemas.

Papa memungut kardus itu dengan cepat dan aku masih ingin menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Maka aku mencoba mengulangnya. Melipat kardus itu kemudian memasangnya di tempat semula seraya berharap, keanehan yang tadi tidak terjadi dua kali.

Namun rupanya harapanku keliru. Kali ini aku bahkan menjumpai sesuatu yang sangat berbahaya. Dari pada itu, tubuhku mendadak sempoyongan hingga benar-benar hilang keseimbangan. Aku tergelincir, jatuh, dan tidak ada lagi yang dapat kuingat sesudahnya.

Ketika kesadaranku pulih, aku melihat seekor gagak bertengger di atas di sela rak lemari.

"Kamu baik-baik saja, Jef? Bagaimana kepalamu?"

"Kamu baik-baik saja, Jef? Bagaimana kepalamu?"

Kepalaku pening. Entahlah, kupikir aku baik-baik saja. Namun aku terdiam belaka. Pikiranku melesat membayangkan sebonggol kepala dalam bungkusan kain kafan yang tadi menampakkan wujudnya tiba-tiba.

***

***

Rumah ini berhantu. Telah kusampaikan keluhan itu pada mama dan papa, tetapi mereka tampak menahan diri ketimbang menyangkal atau setuju. Orang tuaku sebetulnya percaya hal-hal begitu, namun kupikir mereka menganggap rasa takutku berlebihan.

Atau, jika dipikir lebih jauh, mungkin mereka tidak punya satu pun alasan kecuali bertahan di rumah ini. Bisa jadi ini adalah alasan yang paling logis. Kami sudah pergi jauh demi pekerjaan baru papa.

Gerry sudah mendapatkan rumah eksklusif karyaku sendiri yang punya waktu seluang-luangnya. Kandang berbahan kayu, 1x1 meter, dengan kain selimut yang menghangatkan. Ia tidak lagi berbuat onar sejak papa menutup lubang langit-langit.

Sementara itu si gagak hitam sudah sehat dan lincah. Aku sudah berusaha melepasnya, tetapi ia malah berkoak sore hari di depan pintu. Sekali waktu kubukakan pintu untuknya. Lalu ia berkoak lagi dan aku tidak membukakannya.

Kemudian burung itu tidak pernah berisik lagi, sebab ia sudah tahu caranya masuk lewat ventilasi di atas pintu. Akhirnya status si gagak menjadi anggota keluarga kami paruh waktu. Dan aku menamainya ireng.

Kandang ayam di pekarangan belakang sudah ditempati para penghuni, yaitu ayam-ayam petelur. Papa memberi modal Rp 2,5 juta sehingga aku bisa mendapatkan 85 ekor ayam petelur siap kerja rodi. Jadilah kerjaanku merawat ayam.

Memberi konsentrat dan voer serta memanen telurnya setiap hari. Tiap seekor bertelur sebiji saban hari atau rata-rata 5 kg secara keseluruhan. Dengan demikian hasil panen itu harus dijual.

Lalu aku menawarinya ke warung terdekat dan si pemilik mau membeli dengan senang. Aku kerap berkhayal, bagaimana kalau hidupku berjalan seperti Harvest Moon saja, dan sebagian lahan pekarangan yang luas ini ditanami cannabis.

Satu bulan hampir berlalu. Semakin kemari ada keingintahuan yang makin besar tentang rumah dinas papa. Semua itu tidak muncul serentak, melainan satu persatu. Dalam seminggu terakhir aku baru mencemaskan satu fakta;

di rumah ini mengapa terdapat begitu banyak lemari kayu dengan rak-rak susun terbuka sepanjang dua meter. Ada tiga buah lemari begitu di dalam kamarku.

Di kamar mama ada dua. Di ruang tamu ada tiga. Lalu ada tiga di ruang keluarga. Bahkan di ruang makan pun ada. Di samping itu, masih terdapat dua kamar kosong, yang, setelah diperiksa berisi lemari semacam itu sebanyak 24 buah.

Mula-mula itu tampak seperti rak buku. Namun, jarak antar rak itu sekira 60 cm, yang mana itu terlalu tinggi untuk disebut rak buku. Apakah itu semua bekas lemari dari kantor papa?

Perihal itu sudah kutanyakan papa. Dan jawabannya, "Itu bukan lemari bekas kantor."

Kalau bukan milik perusahaan, penghuni macam apa yang menempati rumah ini sebelumnya? Kenapa dia memerlukan sebegitu banyak lemari satu model, juga mengapa ia tidak membawanya saat pindah.

Kalau bukan milik perusahaan, penghuni macam apa yang menempati rumah ini sebelumnya? Kenapa dia memerlukan sebegitu banyak lemari satu model, juga mengapa ia tidak membawanya saat pindah.

Satu pertanyaan belum terpecahkan, kemudian aku malah menyadari fakta lain yang memantik pikiran. Sore hari saat sibuk dengan ayam, terdengar suara haru tangis dari balik tembok pekarangan belakang, yang agaknya dilakukan lebih dari lima orang.

Aku tersengat tajam lalu berusaha mencari tahu kebenarannya. Di pekarangan belakang terdapat sebuah pintu besi terpasang gembok. Maka kutanyakan mama tentang kunci-kunci rumah.

Mama memberi serenceng kunci, kemudian aku mencocokkannya satu-satu dengan gembok pintu besi itu. Kenyataannya tidak satu pun kunci yang cocok dengan gembok yang dimaksud.

Dikarenakan suara tangis itu belum lagi senyap, akhirnya kupakai tangga untuk mengintip. Dan itulah pertama kalinya aku menyaksikan pemandangan di balik tembok halaman belakang. Itu adalah sebidang kebun yang membentang luas,

ditumbuhi bermacam-macam pohon besar, dan terdapat sebuah bangunan sepetak serta sebuah sumur yang jaraknya hanya sepelemparan tombak. Akan tetapi yang paling penting ialah, tidak tampak seorang pun dalam pandangan mataku.

Aku berlari dengan jantung kempot, menemui mama untuk menceritakan pengalaman tersebut. Namun tanggapan wanita itu sekali lagi tidak sesuai harapan.

"Kamu seharusnya nggak usah ngecek sejauh itu."

"Kamu seharusnya nggak usah ngecek sejauh itu."

"Aku sudah tebak Mama akan jawab begini."

"Jef, kamu sudah dewasa. Kamu tahu kita akan lama di sini sampai papamu mungkin dapat penawaran lain."

"Jef, kamu sudah dewasa. Kamu tahu kita akan lama di sini sampai papamu mungkin dapat penawaran lain."

"Tapi Mama percaya kan rumah ini ber..."

"Jefry, sudah berapa kali mama bilang, mama nggak mau ngobrolin itu."

"Tapi, Ma..."

"Kalau memang iya kamu mau apa?"

"Jefry, sudah berapa kali mama bilang, mama nggak mau ngobrolin itu."

"Tapi, Ma..."

"Kalau memang iya kamu mau apa?"

"Aku mau balik ke Jakarta," ujarku dengan keras.

"Ngapain kamu di Jakarta?"

"Kan rumah di sana masih kosong."

"Papamu sudah terima uang muka. Minggu depan penyewanya pindah."

"Ngapain kamu di Jakarta?"

"Kan rumah di sana masih kosong."

"Papamu sudah terima uang muka. Minggu depan penyewanya pindah."

"Kalau gitu aku mau kuliah," aku belum berputus asa.

"Kamu kok malah ngaco, sih. Kamu sudah ditawari kuliah sebelum ke sini, kamu tolak mentah-mentah."

"Pokoknya aku nggak mau lama-lama di sini, Ma."

"Kamu kok malah ngaco, sih. Kamu sudah ditawari kuliah sebelum ke sini, kamu tolak mentah-mentah."

"Pokoknya aku nggak mau lama-lama di sini, Ma."

"Jefri, mama bilang sekali lagi, kamu harus sadar, oke! Kamu baru cerita sama mama papa kemarin malam, kalau kamu nyaman tinggal di sini. Kamu bisa farming dan dapat uang, bahkan kamu berencana mengembangkan usaha kamu lebih besar lagi."

"Itu cuma sugesti Jefri doang, Ma. Aku merasa harus punya alasan buat bertahan di sini..., tapi sebenarnya..."

"Sudah sudah sudah, mama nggak mau dengar keluhan kamu yang nggak makes sense itu!"

"Sudah sudah sudah, mama nggak mau dengar keluhan kamu yang nggak makes sense itu!"

Perdebatan itu sungguh masih berkepanjangan, kecuali setelah kami berdua dikagetkan bunyi gedoran pintu berulang-ulang dari sebuah kamar tak berpenghuni. Saat ini juga aku merapatkan diri dekat mama.

Ngecas hp dulu. Masih panjang perjalanan

Kami menatap belaka pintu kamar itu tanpa tahu apa yang mesti diperbuat. Kemudian gedoran itu disusul kegaduhan yang lain, yang sepertinya disebabkan lemari-lemari kayu yang berbenturan. Saat itu rasanya aku ingin lari dan tidak kembali ke rumah ini.

Keriuhan itu sirna pada akhirnya. Mama segera mendekati kamar kosong itu kemudian memeriksa keadaan di dalam. Lemari-lemari itu rupanya sudah tidak karuan lagi letaknya. Sebagian terlihat miring, bahkan ada pula yang tumbang di lantai.

"Apakah ada gempa barusan?" Mama menanyakan pertanyaan yang ia sendiri bisa menertawainya. Matanya tak berhenti menatap meja makan dan lainnya yang tidak sedikit pun bergeming dari tempatnya semula.

***

***

Kemudian sebuah petunjuk datang dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Pada petang hari yang cerah dan sangat santai, seorang petugas pos menghentikan sepeda motornya di depan rumah. Aku bisa melihatnya dari halaman belakang, beranjak menghampiri tukang pos itu.

"Surat kiriman, Pak?"

"Iya, Mas." Ia merogoh tas hitam yang melintang di pundaknya, lalu menyerahkan secarik amplop bergaris merah biru. "Tapi ini sebenarnya kiriman lama. Maaf baru terkirim sekarang."

"Iya, Mas." Ia merogoh tas hitam yang melintang di pundaknya, lalu menyerahkan secarik amplop bergaris merah biru. "Tapi ini sebenarnya kiriman lama. Maaf baru terkirim sekarang."

Kuterima surat itu. Si pengirim segera pamit pergi.

Kemudian aku membawa masuk kiriman itu. Di luar sepengetahuanku, mama telah menunggu di depan pintu.

"Surat dari siapa, Jef?"

Kemudian aku membawa masuk kiriman itu. Di luar sepengetahuanku, mama telah menunggu di depan pintu.

"Surat dari siapa, Jef?"

"Surat dari siapa, Jef?"

"Katanya kiriman lama, Ma," kataku sambil mengacungkan amplop.

Mama mencabut amplop itu dari tanganku lalu membaca keterangan yang tertulis di depan dan di belakang.

"Katanya kiriman lama, Ma," kataku sambil mengacungkan amplop.

Mama mencabut amplop itu dari tanganku lalu membaca keterangan yang tertulis di depan dan di belakang.

"Penghuni rumah ini sebelumnya seorang pelukis biasa saja," gumam mama.

"Dari mana mama tahu?"

"Ini namanya."

"Antigonia?"

"Dia menggambar surealis sampai akhir awal 1990-an. Eyangmu teman kecilnya Antagonia."

"Dari mana mama tahu?"

"Ini namanya."

"Antigonia?"

"Dia menggambar surealis sampai akhir awal 1990-an. Eyangmu teman kecilnya Antagonia."

Eyang kakung adalah sebutan untuk kakek dari mama. Beliau sudah mangkat, tapi aku masih punya eyang putri. Kalau kakek dari papa panggilannya kong atau engkong karena ia aslinya Betawi Karet.

"Surat itu lebih baik sampai di tangan penerima yang berhak, Jef," seloroh mama kemudian.

"Mama tahu di mana Antigonia sekarang tinggal?"

"Mama tahu di mana Antigonia sekarang tinggal?"

Mama menggeleng tegas, tetapi raut ronanya tampak seperti menghindari sesuatu. Aku tahu ia punya informasi lebih banyak, karenanya kutunggu ia bicara.

Tidak lama setelah itu mama akhirnya berkata berkata, "Atau dia sudah meninggal..."

Tidak lama setelah itu mama akhirnya berkata berkata, "Atau dia sudah meninggal..."

"Maksud Mama?"

Wanita itu bergeser ke arah kursi tamu lalu duduk. Pandangnya menerawang sebentar, sebelum melanjutkan,

Wanita itu bergeser ke arah kursi tamu lalu duduk. Pandangnya menerawang sebentar, sebelum melanjutkan,

"Sebulan sebelum meninggal, eyang kakungmu datang ke Jakarta dan menceritakan seorang kawannya yang belum lama meninggal. Katanya pria itu mati dengan cara yang tidak disangka-sangka setelah lukisannya selesai."

"Pria itu Antigonia?" aku mencecarnya.

"Itu masalahnya, eyang kakungmu nggak menyebut nama."

"Bisa jadi orang yang lain."

"Mama ragu dengan itu, sebab dia nggak bergaul dengan kalangan seniman kecuali Antigonia."

"Itu masalahnya, eyang kakungmu nggak menyebut nama."

"Bisa jadi orang yang lain."

"Mama ragu dengan itu, sebab dia nggak bergaul dengan kalangan seniman kecuali Antigonia."

"Hmm..."

"Oh, ada satu lagi!"

"Mama ingat sesuatu?"

"Ya, dia menyebutkan judul lukisan itu....., Perangai Mimpi."

"Oh, ada satu lagi!"

"Mama ingat sesuatu?"

"Ya, dia menyebutkan judul lukisan itu....., Perangai Mimpi."

Aku merasa semua cerita mama adalah dunia yang jauh dari kehidupanku sampai ia mengucapkan judul lukisan tersebut. Lukisan itu, setidaknya judulnya, sungguh tidak asing dalam ingatanku.

Kanvas itu terpajang jelas di rumah Dewi, dan aku pernah menyempatkan mata untuk membaca judulnya.

Sekonyong kucabut handphone untuk menelepon Dewi.

Sekonyong kucabut handphone untuk menelepon Dewi.

"Aku mau tanya sebentar, dong," ujarku langsung pada tujuan.

"Apa?"

"Lukisan di rumah kamu yang nggak aku pahami itu, judulnya benar Perangai Mimpi?"

"Apa?"

"Lukisan di rumah kamu yang nggak aku pahami itu, judulnya benar Perangai Mimpi?"

"Iya."

"Kapan papa kamu beli lukisan itu?"

"Sekitar delapan tahun lalu."

"Nama pelukisnya?"

"Jaka Niskala."

"Oooh, begitu..."

"Kapan papa kamu beli lukisan itu?"

"Sekitar delapan tahun lalu."

"Nama pelukisnya?"

"Jaka Niskala."

"Oooh, begitu..."

"Memangnya ada apa kamu tanya lukisan, Jef?"

"Nggak apa-apa, kukira nama senimannya Antigonia."

"Itu orang yang sama."

"Ha!?"

"Nama kanvas pamanku adalah Antigonia."

"Nggak apa-apa, kukira nama senimannya Antigonia."

"Itu orang yang sama."

"Ha!?"

"Nama kanvas pamanku adalah Antigonia."

"Dia betulan paman kamu?"

"Ya. Adik kandung papa. Huh, kenapa kamu tiba-tiba menyinggung lukisan itu?"

"Apakah lukisan di rumahmu itu karya terakhir pamanmu?"

"Ya. Adik kandung papa. Huh, kenapa kamu tiba-tiba menyinggung lukisan itu?"

"Apakah lukisan di rumahmu itu karya terakhir pamanmu?"

"Siapa yang memberitahu kamu?"

Segera kuceritakan kepadanya perihal surat yang baru saja dikirim ke rumah ini. Siapa sangka, Dewi malah berkata, "Aku akan berangkat ke kota E besok pagi."

Segera kuceritakan kepadanya perihal surat yang baru saja dikirim ke rumah ini. Siapa sangka, Dewi malah berkata, "Aku akan berangkat ke kota E besok pagi."

Aku menyampaikan seutuhnya informasi yang diucapkan Dewi, dan mama hanya menggumam, "Artinya pelukis itu meninggal di rumah ini."

Pernyataan itu rupanya cukup mengejutkan, bahkan bagi mama yang mengucapkannya sendiri. Aku bisa menandai perubahan warna pada wajah serta perilakunya.

Ia terus-terusan memandangi surat untuk Antigonia itu. Entah apa sebabnya mama berubah, hanya dirinya yang tahu. Boleh jadi ia masih memiliki cerita yang lebih lengkap yang belum disampaikan kepadaku.

Mama meninggalkanku sendiri, beranjak ke kamarnya. Kemudian aku tahu kalau ia menelepon papa, tetapi aku tidak mau menguping apa yang dibicarakannya.

Setengah jam kemudian papa tiba di rumah.

Setengah jam kemudian papa tiba di rumah.

Ia membawakan kudapan terang bulan, ulat untuk pakan ireng serta daging ayam untuk gerry. Lalu ia segera masuk ke kamar beriringan dengan mama.

Saat ini rasa ingin tahuku tidak lagi tertahankan. Dengan sengaja kucuri pembicaraan mereka dari balik pintu.

Saat ini rasa ingin tahuku tidak lagi tertahankan. Dengan sengaja kucuri pembicaraan mereka dari balik pintu.

Mama berkata, "Tadi tukang pos datang. Jefri menerima surat ini."

"Antigonia?"

"Alamatnya benar. Dia pernah tinggal di sini."

"Kenapa kamu ceritakan ini seolah-olah sangat rahasia?"

"Antigonia?"

"Alamatnya benar. Dia pernah tinggal di sini."

"Kenapa kamu ceritakan ini seolah-olah sangat rahasia?"

"Bapak pernah mengisahkan pelukis ini padaku. Antigonia meninggal dengan cara yang aneh."

"Apa maksudmu aneh?"

"Dia naik ke atas meja lalu memaku kakinya dan terus berdiri sampai mati."

"Apa maksudmu aneh?"

"Dia naik ke atas meja lalu memaku kakinya dan terus berdiri sampai mati."

"Nara..."

"Aku nggak ingin Jefry tahu soal ini."

"Tapi dia sudah menelepon pacarnya."

"Apa hubungannya dengan Dewi?"

"Pelukis itu adalah pamannya sendiri."

"Aku nggak ingin Jefry tahu soal ini."

"Tapi dia sudah menelepon pacarnya."

"Apa hubungannya dengan Dewi?"

"Pelukis itu adalah pamannya sendiri."

"Ya Tuhan..."

"Besok Dewi akan kemari."

"Nara, ini lebih mengagetkan daripada yang kudengar di kantor."

"Kamu dengar apa?"

"Besok Dewi akan kemari."

"Nara, ini lebih mengagetkan daripada yang kudengar di kantor."

"Kamu dengar apa?"

"Rumah ini baru dibeli perusahaan tiga tahun lalu. Kita adalah penghuni kedua."

"Pegawai sebelumnya?"

"Dia meninggal di sini, begitu pula istrinya."

"Celaka..."

"Pegawai sebelumnya?"

"Dia meninggal di sini, begitu pula istrinya."

"Celaka..."

Sekonyong aku merayap untuk memeriksa meja-meja di dalam rumah, hingga aku mendapati dua lubang bekas paku yang tampak segaris, jaraknya sekitar 40 cm, di meja yang pernah kupakai untuk menutupi lubang plafon.

Aku ingin pergi sekarang juga. Menguping pembicaraan mama dan papa hanya membuat dadaku makin sesak. Rumah ini benar-benar celaka seperti kata mama. namun kuingat Dewi akan datang besok.

***

***

Masih ada 2/3 bagian cerita. Saya akan lanjutkan besok. Diingatkan saja 😀

Kalau kamu suka cerita ini, silakan dukung penulis dan kontributor cerita dengan RT twit paling atas ini.

Kalau kamu suka cerita ini, silakan dukung penulis dan kontributor cerita dengan RT twit paling atas ini.

https://x.com/creepylogy_/status/1794311699727839394?t=4pgg20xqYutt-3wygW6Hig&s=19

Hari masih pagi sekali, Dewi sudah meneleponku. Rupanya ia hanya ingin membatalkan janji dengan alasan harus datang ke acara pernikahan kerabatnya.

"Cuma sehari ini saja. Aku akan datang besok," janjinya.

"Cuma sehari ini saja. Aku akan datang besok," janjinya.

"Baiklah. Nanti kabari aku lagi."

Mumpung sudah pagi, kini waktunya mengurus halaman belakang. Aku beranjak meninggalkan kamar. Papa dan mama belum kelihatan, pintu kamarnya masih tertutup, tapi kuyakin mereka sudah bangun dari satu jam lalu.

Mumpung sudah pagi, kini waktunya mengurus halaman belakang. Aku beranjak meninggalkan kamar. Papa dan mama belum kelihatan, pintu kamarnya masih tertutup, tapi kuyakin mereka sudah bangun dari satu jam lalu.

Udara pagi menyilir jernih sekali. Jujur saja, aku suka suasana pagi di tempat ini dan udaranya yang masih terjaga. Di Jakarta hidung rasanya selalu kumuh. Entah bakal seburuk apa kualitas udara di sana 20 tahun mendatang.

Mungkin aku betah tinggal di kota ini jika papa pindah rumah.

Kegiatan pagi dimulai dengan menyapu pekarangan belakang. Srak srek srak srek, seperempat jam tidak terasa.

Kegiatan pagi dimulai dengan menyapu pekarangan belakang. Srak srek srak srek, seperempat jam tidak terasa.

Daun-daun pohon mangga dan ranting gugur selalu kukumpulkan di pojok halaman sebelum aku mengkomposnya sepekan sekali bersama kohe ayam.

Sedang tenang-tenangnya giat pagi, lagi-lagi kudengar suara dari belakang tembok pekarangan.

Sedang tenang-tenangnya giat pagi, lagi-lagi kudengar suara dari belakang tembok pekarangan.

Tidak seperti tempo hari, kali ini percakapan dua orang pria. Aku memasang kuping seketika di pintu besi sehingga kata-kata itu tertangkap cukup jelas. Mereka membicarakan hal serius yang menyangkut seseorang,

tidak disebut namanya, hanya nama kampung yang masih berada di kota E. Lalu percakapan itu semakin jauh arahnya hingga berhenti pada suatu rencana yang sangat berbahaya.

Orang yang sedang dibicarakan itu kiranya akan dihabisi, dalam arti kata dibunuh. Mereka tidak membahas cara pembunuhannya dengan apa. Namun mereka menyebutkan tanggal yang akan jatuh pada keesokan lusa.

Tidak puas hanya menguping, selanjutnya aku mengintip keluar dari celah sempit di bawah pintu besi. Terlihat dua pasang kaki menapak rumput. Keduanya mengenakan sarung. Sementara itu mereka terus membicarakan rencana pembunuhan tanpa rasa khawatir.

"Kalau gak bisa membawa dia, habisi saja istrinya," ujar salah seorang di luar dengan dialek kota E.

"Ayo pergi sekarang," seru yang lain.

Seiring kepergian mereka, aku pun berdiri. Ingatanku terkilas menuju sore itu tatkala terdengar tangis haru yang misterius.

"Ayo pergi sekarang," seru yang lain.

Seiring kepergian mereka, aku pun berdiri. Ingatanku terkilas menuju sore itu tatkala terdengar tangis haru yang misterius.

Waktu itu aku tidak melihat siapa pun, tetapi sekarang, dua orang itu tampak jelas, setidak-setidak kakinya tergambarkan. Di belakang tembok ini juga berdiri sebuah bangunan petak yang bersebelahan dengan sumur.

Aku jadi terpancing melihatnya lebih dekat, meski takut juga. Untuk sampai ke situ bisa lewat pintu besi ini atau memutar lewat kebun kosong di samping rumah. Mana yang lebih mudah?

Tiba-tiba tercetus di dalam kepalaku untuk berbuat lebih jauh.

Tiba-tiba tercetus di dalam kepalaku untuk berbuat lebih jauh.

Aku lekas ke dalam rumah kemudian kembali dengan sebilah besi, palu yang agak besar serta sebuah gembok yang masih bisa dipakai. Dengan itu aku menjebol gembok lama. Sekali pukul langsung lepas kaitannya.

Lalu kuganti gembok itu dengan yang lebih besar, dan yang paling penting ada kuncinya. Selanjutnya aku kembali mengerjakan aktivitas biasa. Matahari mulai tampak sinarnya di ufuk timur.

Lewat tengah hari papa memberi kabar yang mengejutkan, "Papa mau keluar sama mama. Kamu mau ikut?"

"Pergi ke mana?"

"Ada teman kantor papa meninggal. Rumahnya nggak jauh dari kantor."

"Pergi ke mana?"

"Ada teman kantor papa meninggal. Rumahnya nggak jauh dari kantor."

Sendirian di rumah ini bukan ide yang mengasyikkan. Namun karena tujuan papa melayat, aku menolak ajakan tersebut, karena paling-paling tidak akan lama.

"Oh, papa jadi ingat, kamu sudah bikin tangga, Jef?"

"Sudah, Pa. Aku taruh di samping rumah supaya nggak kehujanan."

"Oh, papa jadi ingat, kamu sudah bikin tangga, Jef?"

"Sudah, Pa. Aku taruh di samping rumah supaya nggak kehujanan."

"Kalau sudah ada, besok papa akan periksa loteng. Malam tadi papa dengar di atas berisik lagi."

"Jefry akan bantu, Pa."

"Oke."

"Papa, besok Dewi datang kemari."

"Jefry akan bantu, Pa."

"Oke."

"Papa, besok Dewi datang kemari."

"Ya. Mama sudah cerita soal itu. Kamu juga pasti sudah kangen sama pacarmu. Kalau Dewi mau menginap, dia bisa tidur di kamarmu dan kamu wajib tidur di luar."

"Terima kasih, Pa."

"Tapi kenapa besok, bukan hari ini?"

"Dia ada acara hari ini."

"Terima kasih, Pa."

"Tapi kenapa besok, bukan hari ini?"

"Dia ada acara hari ini."

Ketika mama dan papa pergi, aku segera sadar bahwa ini juga bukan pilihan yang baik. Rumah ini pandai sekali menggelisahkan perasaanku. Semua benda yang ada di dalam, meskipun aku tahu itu benda mati, seolah memiliki sepasang mata yang meruncing ke arahku.

Pengalaman meliuk lesat di dalam ingatan. Tentang kepala mayat yang hitam dan penuh kengerian hingga kisah kematian pelukis Antigonia yang sukar dipercaya. Mengapa pria sekelas dirinya memilih ajalnya dengan cara itu,

dan apakah itu merupakan dorongan hatinya atau pihak lain yang belum diketahui?

Hanya 30 menit aku betah di dalam rumah. Gery terlihat penyendiri hari ini dan aku tak mau mengusiknya. Oleh sebab itu lebih baik aku keluar.

Hanya 30 menit aku betah di dalam rumah. Gery terlihat penyendiri hari ini dan aku tak mau mengusiknya. Oleh sebab itu lebih baik aku keluar.

Aku memilih duduk-duduk saja di teras. Mau menelepon Dewi, pulsa habis. Ah, sialan. Sementara itu Langit terlihat mendung. Semilir angin mulai mengangkat aroma tanah. Aku mencoba mensyukuri aroma ini. Namun di ujungnya benak ini kembali gelisah.

Handphone pulsa sekarat ini tiba-tiba berbunyi ramai. Dewi menelepon.

"Aku di stasiun," katanya singkat.

"Kamu nggak jadi ke..."

"Jemput sekarang."

"Oke, tunggu!"

"Aku di stasiun," katanya singkat.

"Kamu nggak jadi ke..."

"Jemput sekarang."

"Oke, tunggu!"

Dengan sendirinya aku melompat kegirangan. Dalam lima menit aku sudah siap berangkat menuju stasiun. Kunci disimpan di bawah sebuah pot plastik hitam. Aku berjalan setengah berlari ke arah persimpangan lalu menumpang ojek sampai di persimpangan jalan besar.

Dari situ aku menyetop angkot warna biru yang akan berhenti dekat tujuan.

Aku belum pernah menjejakkan kaki di stasiun E, hanya pernah melewatinya beberapa kali saat pergi ke kampung mama.

Aku belum pernah menjejakkan kaki di stasiun E, hanya pernah melewatinya beberapa kali saat pergi ke kampung mama.

Stasiun tua peninggalan Belanda. Peronnya panjang, bangunannya sungguh berwibawa. Dewi belum menelepon lagi, tetapi aku selalu pintar mendapatkannya. Ia duduk tidak jauh dari pintu masuk.

"Dewi!" suaraku terangkat lantaran senang bukan main.

"Dewi!" suaraku terangkat lantaran senang bukan main.

Gadis itu menyampingkan kepala. Akan tetapi wajahnya tampak pucat dan getir hari ini. Terdapat bekas luka membiru di pipi kiri dan pelipis mata.

Sekonyong aku duduk mendempet dan bertanya, "Kamu kenapa, sayang?"

Sekonyong aku duduk mendempet dan bertanya, "Kamu kenapa, sayang?"

Pertanyaan demikian membikin napasnya memburu. Ia terlihat ragu-ragu mengucapkan sesuatu, sebelum kemudian berkata, "Kamu enggak perlu penasaran dengan surat itu. Dia sudah mati."

"Dewi, ayo bicara perlahan supaya aku ngerti.

"Dewi, ayo bicara perlahan supaya aku ngerti.

"Tinggallah di rumah itu dengan wajar dan enggak usah peduli dengan omong kosong itu."

Sungguh keadaan Dewi sejatinya lebih penting dari situasi di rumahku. Maka aku bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?"

Sungguh keadaan Dewi sejatinya lebih penting dari situasi di rumahku. Maka aku bertanya, "Siapa yang melakukan ini padamu?"

Dewi semata-mata menatapku nanar.

"Papamu?" aku ragu dengan perkataanku.

Namun ia menangis deras sesudahnya. Aku berusaha menenangkannya dengan kata-kata juga mendekapnya. Kejadian ini memancing perhatian selintas orang-orang yang berhilir mudik, namun aku tiada peduli.

"Papamu?" aku ragu dengan perkataanku.

Namun ia menangis deras sesudahnya. Aku berusaha menenangkannya dengan kata-kata juga mendekapnya. Kejadian ini memancing perhatian selintas orang-orang yang berhilir mudik, namun aku tiada peduli.

Singkat cerita, aku membawa Dewi ke rumah. Di dalam angkot pulang gadis itu sudah jauh lebih baik ketimbang semula. Kami bercerita banyak, ketawa bersama keras-keras hingga menjadi pusat perhatian penumpang lain.

Masa bodoh. Lalu kami turun di persimpangan. Supir angkot sangat ramah. Ketika kubayar ongkos Rp 5 ribu untuk berdua dan langsung pergi, ia mengucapkan terima kasih dengan lantang.

"Kita jalan kaki saja," Dewi menolak menyewa ojek.

"Kita jalan kaki saja," Dewi menolak menyewa ojek.

"Lumayan jauh, sayang. Masih 3 kilometer lagi sampai rumah, dan ini hampir gelap. Lagipula kita bisa kehujanan."

"Aku sudah lama enggak jalan kaki sama kamu. Kalau nanti hujan memang kenapa?"

"Aku sudah lama enggak jalan kaki sama kamu. Kalau nanti hujan memang kenapa?"

Demikian selanjutnya kami berjalan kaki. Bersama Dewi membuat waktu terasa amat singkat. Meski seringkali harus gelap-gelapan melintasi jalan desa, semua ini jadi menyenangkan. Kami pun tiba di rumah pukul 20.15.

Syukurlah. Mama dan papa rupanya sudah pulang.

Syukurlah. Mama dan papa rupanya sudah pulang.

"Nak Dewi, apa kabar!" Mama menyambut riang sekali. Memang begitulah ibuku dari dulu. Aku memacari Dewi sejak tahun pertama SMA dan sejak itu mama sangat baik padanya. Papa juga sama baiknya, tapi tentu saja berbeda perlakuan antara pria-wanita dan sesama perempuan.

Mama kebetulan baru menyiapkan hidangan malam yang dibelinya di luar. Nasi dengan campuran lauk pauk yang terkenal dengan sebutan nasi jati. Dengan itu ia segera mengajak Dewi makan bersama.

Pembicaraan berlanjut tanpa menghentikan keasyikan menyantap hidangan. Mama lebih menguasai obrolan, sedangkan aku dan papa bisa dipastikan menjadi pendengar. Para wanita memang pintar sekali mengobrol, terkadang arahnya pun tidak bisa diduga.

Seperti yang berikut ini:

Seperti yang berikut ini:

"Mama senang enggak tinggal di sini?" Dewi yang memulai.

"Senang dong. Suasana lebih tenang."

"Syukurlah kalau mama betah."

"Tapi, Dewi," mama melirik ke arahku, "Dia ngeluh melulu."

"Senang dong. Suasana lebih tenang."

"Syukurlah kalau mama betah."

"Tapi, Dewi," mama melirik ke arahku, "Dia ngeluh melulu."

"Ngeluh gimana, Ma?"

"Biasalah. Dia masih takut berlebihan sama hal-hal begitu."

"Memang ada hal-hal begitu di rumah ini?"

"Nggak tahu deh. Jefrey ngaku pernah lihat pocong."

"Biasalah. Dia masih takut berlebihan sama hal-hal begitu."

"Memang ada hal-hal begitu di rumah ini?"

"Nggak tahu deh. Jefrey ngaku pernah lihat pocong."

"Mama!" Aku hampir saja menggebrak meja.

"Pocong?"

"Katanya di lubang loteng itu."

Dewi menoleh ke lubang yang dimaksud. Kemudian ia kembali dengan menampakkan senyumnya kepadaku. Selanjutnya kekasihku berbicara,

"Pocong?"

"Katanya di lubang loteng itu."

Dewi menoleh ke lubang yang dimaksud. Kemudian ia kembali dengan menampakkan senyumnya kepadaku. Selanjutnya kekasihku berbicara,

Jef, kamu sudah dewasa. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu dengan berlebihan."

"Bukan begitu, sayang!"

"Dengarkan aku dulu, oke."

Maka kubiarkan ia bicara.

"Bukan begitu, sayang!"

"Dengarkan aku dulu, oke."

Maka kubiarkan ia bicara.

"Ada lebih banyak hal yang pantas membuat kamu takut, tetapi itu bukan pocong dan sebangsanya. Bagiku masa depan lebih menakutkan. Aku enggak tahu dunia akan sekeras apa 15 tahun lagi. Sementara yang kamu takutkan cuma pocong?

Itu nggak ada pentingnya sama sekali, sayang. Dia cuma sosok dalam cerita. Atau kalaupun ada, apa yang harus kamu cemaskan. Seandainya dia hadir di tengah-tengah kita sekarang, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa juga..."

Dewi menuturkan semua kalimatnya dengan teramat lancar. Bicaranya masih panjang, dan aku tidak menyangkal bahwa yang diucapkannya benar. Sehingga lama kelamaan aku mempertanyakan rasa takutku yang tidak beralasan.

Ia membuatku terbuai dengan untaian kata yang menyusur dari bibirnya. Sampai aku tersadar kemudian, di depan mataku terpajang sebuah cermin besar. Dan kaca itu rupanya memantulkan objek yang tidak wajar.

Aku gemetaran hebat karena pantulan itu. Bagaimana jadinya aku melihat Dewi dan mama seutuhnya dalam tampak depan, namun aku menyaksikan punggung mereka di dalam cermin terbungkus kain kafan terikat tali simpul sampai kepala.

"Mama..." suaraku tercekat dengan napas sedemikian sesak.

"Dewi berhenti, aku takut!"

"Apa yang kamu takutkan, Jef?" Papa bertanya dengan tenang dari kursi sebelah.

"Dewi berhenti, aku takut!"

"Apa yang kamu takutkan, Jef?" Papa bertanya dengan tenang dari kursi sebelah.

Lalu aku menginsafi sebuah pemandangan yang lebih mengerikan. Pantulan wajah dan tubuh papa, astaga, ia juga terbungkus kafan.

"Jefry...." Dewi mendesis.

"Jefry..."

"Jefry lihat mama..."

"Jefry...." Dewi mendesis.

"Jefry..."

"Jefry lihat mama..."

Dan sekarang semua itu bukan sekadar pantulan cermin, melainkan pandangan yang sesungguhnya.

Aku terjungkal keras. Kepalaku membentur lantai. Namun penampakan di hadapan mata lebih membuatku ngeri daripada apa pun.

Aku terjungkal keras. Kepalaku membentur lantai. Namun penampakan di hadapan mata lebih membuatku ngeri daripada apa pun.

Dengan tergopoh aku bangkit lalu berlari kencang keluar rumah.

Berbarengan dengan pintu rumah terbuka, aku melihat kilau lampu sepeda motor bebek yang ditumpangi papa dan mama. Papa baru saja turun dari kendaraan, membuka pagar kemudian memasukkan motornya ke halaman.

***

Berbarengan dengan pintu rumah terbuka, aku melihat kilau lampu sepeda motor bebek yang ditumpangi papa dan mama. Papa baru saja turun dari kendaraan, membuka pagar kemudian memasukkan motornya ke halaman.

***

Ngemil kentang dulu kak 😁

Kentangnya udah ludes. Sebentar lagi lanjut.

Meski dengan suara tercekik, pengalaman seram itu langsung kutumpahkan panjang lebar di depan orang tuaku begitu keduanya tiba. Aku berani bertaruh dengan apa pun, bahwa cerita bukan karangan belaka,

bahkan aku tidak peduli jika papa dan mama masih menganggapku berlebihan. Lalu aku mengakhirinya dengan berkata, "Papa, mama, Jef nggak mau debat. Secepatnya kita harus pindah dari sini atau biarkan Jefry pergi ke mana saja."

Usai mendengarkan kisahku, papa dan mama malah menampakkan kesan yang tidak sesuai dengan perkiraanku. Mereka saling menautkan tatap, tidak terburu-buru menanggapi, melainkan seperti sedang memikirkannya dengan hati-hati.

Kemudian papa lebih dulu bersuara, "Kamu bilang kamu tadi pergi ke stasiun menjemput Dewi?"

"Ya, Demi apa pun, Jef ke stasiun setelah dia telepon. Papa juga bisa tanya orang di warung dekat simpangan itu. Dia tadi melihat Jef."

"Ya, Demi apa pun, Jef ke stasiun setelah dia telepon. Papa juga bisa tanya orang di warung dekat simpangan itu. Dia tadi melihat Jef."

Pada saatnya mama bicara. "Jef, mama minta maaf soal kejadian tempo hari. Mama juga khawatir dengan cerita kamu malam ini. Tetapi bisakah kamu menerima keadaan ini, seenggaknya sampai kamu kuliah di kota yang kamu pilih."

Pernyataan mama demikian tentunya tidak cukup memuaskanku. Maka aku bersiap menyanggahnya, sebelum papa menyanggah istrinya, "Nara, Jef benar. Daripada berdebat, mengapa kita kita nggak sama-sama memikirkan cara untuk pindah?"

Karena ucapan suaminya itu mama secepatnya luluh. "Kamu benar-benar mau kita pindah?"

"Ya," angguk papa. "Karena kita bertiga sudah membuktikannya. Jefri diganggu beberapa kali, kamu juga pernah mengalaminya beberapa waktu lalu."

"Ya," angguk papa. "Karena kita bertiga sudah membuktikannya. Jefri diganggu beberapa kali, kamu juga pernah mengalaminya beberapa waktu lalu."

"Papa sendiri?" ujar mama.

"Aku mendengar beberapa kali semacam keributan orang di atas loteng."

"Orang ribut?"

"Itu bukan hewan, sayang. Terkadang aku menangkap suara tangisan sepanjang malam."

"Aku mendengar beberapa kali semacam keributan orang di atas loteng."

"Orang ribut?"

"Itu bukan hewan, sayang. Terkadang aku menangkap suara tangisan sepanjang malam."

"Kenapa Papa nggak pernah cerita sebelumnya," selorohku.

"Sebab papa pikir masih bisa menahan. Namun kemarin, setelah papa bicara dengan teman kantor satu divisi, papa jadi tersadar, ini bukan cuma tentang papa seorang, tapi juga kamu dan mama kamu."

"Sebab papa pikir masih bisa menahan. Namun kemarin, setelah papa bicara dengan teman kantor satu divisi, papa jadi tersadar, ini bukan cuma tentang papa seorang, tapi juga kamu dan mama kamu."

"Apa yang diceritakan teman papa?"

"Dia dengar cerita, katanya rumah ini, bersama dua rumah di sebelah kanan, dulunya milik seseorang sampai kemudian dibeli oleh kantor papa pada tahun 2000.

"Dia dengar cerita, katanya rumah ini, bersama dua rumah di sebelah kanan, dulunya milik seseorang sampai kemudian dibeli oleh kantor papa pada tahun 2000.

"Kenapa begitu?"

"Papa belum tahu."

Selanjutnya ayahku menceritakan seorang karyawan yang tinggal di rumah ini sebelum kami, yang kisahnya sama persis dengan yang kucuri dengar tempo hari.

"Papa belum tahu."

Selanjutnya ayahku menceritakan seorang karyawan yang tinggal di rumah ini sebelum kami, yang kisahnya sama persis dengan yang kucuri dengar tempo hari.

"Papa tahu kisah itu tentu saja belakangan ini. Rekan papa yang lain, pegawai bagian aset dan rumah tangga nggak cerita sejak awal. Mungkin dia nggak tahu menahu. Tetapi sebenarnya, asal kalian tahu, kita cuma diizinkan tinggal di sini tiga bulan lamanya."

"Itu karena mereka pasti sudah menghitung dampaknya," ujar mama.

"Entahlah, Nara."

Pembicaraan itu pada akhirnya dituntaskan papa dengan suatu kesimpulan, "Kita bisa menyewa rumah yang sederhana di kota ini."

"Entahlah, Nara."

Pembicaraan itu pada akhirnya dituntaskan papa dengan suatu kesimpulan, "Kita bisa menyewa rumah yang sederhana di kota ini."

Sesudah itu kami kembali berkumpul di meja makan. Mama, entah kebetulan macam apa, menghidangkan nasi jati yang dibelinya di luar. Aku menyantap sajian tersebut sambil memikirkan pengalaman sebelumnya,

dan aku pun berpikir liar, makanan apa yang sebenarnya kutelan saat bersama setan-setan itu.

Kengerian yang membayang itu perlahan-lahan luntur karena orang tuaku sibuk berkisah soal lain-lain yang terdengar lebih menyenangkan.

Kengerian yang membayang itu perlahan-lahan luntur karena orang tuaku sibuk berkisah soal lain-lain yang terdengar lebih menyenangkan.

Hari baru mengganti hari yang lama. Aku bangun pagi, tak lama kemudian masuk telepon dari Dewi yang mengabarkan kalau ia sudah di jalan menuju stasiun.

"Jemput aku siang nanti di stasiun E," kata Dewi. "Kamu baik-baik saja, kan?"

"Jemput aku siang nanti di stasiun E," kata Dewi. "Kamu baik-baik saja, kan?"

"Ya, aku baik dan sehat."

"Aku memimpikanmu dua malam terakhir."

Aku hanya tertawa riang sebelum ia berkata, "Kalian harus segera tahu tentang rahasia di rumah itu."

"Sampai ketemu nanti."

"Aku memimpikanmu dua malam terakhir."

Aku hanya tertawa riang sebelum ia berkata, "Kalian harus segera tahu tentang rahasia di rumah itu."

"Sampai ketemu nanti."

Sebelum hari makin terik pekerjaan harian sudah kutuntaskan dengan semestinya. Lalu aku mengumpulkan telur dari kandang. Dikarenakan aku tidak memungut telur ayam kemarin, maka sekarang aku bisa menjual dua kali lebih banyak daripada biasanya.

Yang agak mengejutkan, papa ternyata membuntuti langkahku. Karena itu aku segera menanyakan kenapa ia tumben-tumbennya ke warung. Dan ia beralasan ingin membeli tali rafia.

"Eee, Mas Jepri baru nganter telur lagi," ujar ibu pemilik warung.

"Eee, Mas Jepri baru nganter telur lagi," ujar ibu pemilik warung.

"Kemarin nggak sempat, Bu."

"Sibuk pacaran sih, ya, mesra banget berduaan malam-malam," lalu ia buru-buru menutup mulutnya dengan lagak bersalah.

Ucapan ibu warung itu menjadi kejutan yang lain. Itu artinya dia melihatku bersama orang lain melintasi jalan ini.

"Sibuk pacaran sih, ya, mesra banget berduaan malam-malam," lalu ia buru-buru menutup mulutnya dengan lagak bersalah.

Ucapan ibu warung itu menjadi kejutan yang lain. Itu artinya dia melihatku bersama orang lain melintasi jalan ini.

Bagaimana dengan papa? Aku tahu ia pun terkejut walau kelihatannya tenang.

Sesampainya di rumah, papa bicara, "Untuk soal ini, kamu nggak perlu berdebat dengan mamamu lagi. Papa usahakan kita akan pindah secepatnya."

Sesampainya di rumah, papa bicara, "Untuk soal ini, kamu nggak perlu berdebat dengan mamamu lagi. Papa usahakan kita akan pindah secepatnya."

"Terima kasih, Pa," ucapku tulus.

"Jef, kamu selama ini memelihara ayam petelur, apakah ada untungnya?"

"Tentu ada lah, Pa," jawabku dengan derai tawa.

"Kalau papa boleh tahu, berapa selisihnya?"

"Jef, kamu selama ini memelihara ayam petelur, apakah ada untungnya?"

"Tentu ada lah, Pa," jawabku dengan derai tawa.

"Kalau papa boleh tahu, berapa selisihnya?"

"Sekitar 55 persen dari harga jual kalau ditawarkan langsung ke warung."

"Hebat, itu termasuk untung besar."

"Benarkah?"

"Tentu. 55 persen itu sangat membantu kamu saat ada risiko yang nggak disangka."

"Hebat, itu termasuk untung besar."

"Benarkah?"

"Tentu. 55 persen itu sangat membantu kamu saat ada risiko yang nggak disangka."

"Memang, sih, ayam bisa saja sakit dan gampang mati."

"Kecuali itu, satu saat pun kamu harus menggantinya dengan yang masih produktif."

"Tapi Jefry bisa menjualnya, Pa. Harganya bagus menjelang lebaran."

"Aaa, benar juga."

"Papa kenapa tanya itu?"

"Kecuali itu, satu saat pun kamu harus menggantinya dengan yang masih produktif."

"Tapi Jefry bisa menjualnya, Pa. Harganya bagus menjelang lebaran."

"Aaa, benar juga."

"Papa kenapa tanya itu?"

"Oh, papa cuma berusaha cari spesifikasi rumah yang cocok untuk kita bertiga."

"Kalau yang memungkinkan cuma rumah kecil nggak masalah, Pa. Ini kan cuma hobi."

"Hobi tapi bisa dapat uang malah lebih bagus!"

"Papa serius akan pindah secepatnya?"

"Kalau yang memungkinkan cuma rumah kecil nggak masalah, Pa. Ini kan cuma hobi."

"Hobi tapi bisa dapat uang malah lebih bagus!"

"Papa serius akan pindah secepatnya?"

"Iya, itu yang kita sepakati, kan?"

"Terima kasih, Pa. Kalau papa mau, suruh saja aku untuk keliling cari rumah dikontrakkan di kota ini."

"Nggak usah, Jef. Papa sudah dibantu teman kantor. Tetapi kamu boleh datang ke beberapa rumah yang sudah papa pilih."

"Terima kasih, Pa. Kalau papa mau, suruh saja aku untuk keliling cari rumah dikontrakkan di kota ini."

"Nggak usah, Jef. Papa sudah dibantu teman kantor. Tetapi kamu boleh datang ke beberapa rumah yang sudah papa pilih."

"Terima kasih, Pa," ucapku tanpa bosan.

Di tengah obrolan itu, si ireng menampakkan paruhnya dan langsung bertengger di cagak bambu. Ia sudah tahu di mana makanannya. Dan kebiasaannya adalah berkoak girang setelah makan, seakan-akan ia berterima kasih pada kami.

Di tengah obrolan itu, si ireng menampakkan paruhnya dan langsung bertengger di cagak bambu. Ia sudah tahu di mana makanannya. Dan kebiasaannya adalah berkoak girang setelah makan, seakan-akan ia berterima kasih pada kami.

Gara-gara ireng, aku teringat gerry. Ia belum makan pagi ini, juga sejak kemarin berdiam sepi di kandang.

"Aku mau kasih makan gerry terus bawa dia jalan-jalan, Pa."

"Ah, iya, kasihan dia kalau jarang dibawa keluar."

"Aku mau kasih makan gerry terus bawa dia jalan-jalan, Pa."

"Ah, iya, kasihan dia kalau jarang dibawa keluar."

Maka kutinggalkan papa untuk mengasuh gerry. Mama tampak sedang membuat sesuatu di dapur. Tercium aroma butter yang mengharumkan sekitarnya.

"Bikin cake, Ma?"

"Ya," sahut mama seadanya.

"Bikin cake, Ma?"

"Ya," sahut mama seadanya.

Aku bergabung dengan mama. Menyiapkan daging ayam untuk makanan gerry. Anjing itu menyambut kedatanganku dengan bersemangat namun sopan. Ia segera makan sangat lahap. Setengah jam kemudian baru kuajak dia berolahraga keluar rumah.

Gerry tampak senang di ajak jalan-jalan. Rutenya yang dekat-dekat saja. Berjalan sampai persimpangan lalu ke kiri dan kembali pulang. Sampai di rumah kubiarkan anjing itu bermain di halaman belakang.

Waktunya mandi dan pergi ke stasiun E untuk menjemput Dewi.

Waktunya mandi dan pergi ke stasiun E untuk menjemput Dewi.

Dia sudah mengirim SMS bahwa dalam satu jam ke depan ia bakal tiba di tujuan. Aku melakukan semuanya dengan cepat dan telah siap 10 menit kemudian.

"Mama, papa, Jefri pamit dulu sekalian pinjam motor, ya."

"Mama, papa, Jefri pamit dulu sekalian pinjam motor, ya."

Aku menghampiri mama untuk menyalami tangannya. Ia mengatakan papa ada di halaman belakang. Aku pun beranjak ke belakang, dan, secara kebetulan kulihat dia sedang mengintip dari celah di bawah pintu besi seperti yang kukerjakan kemarin.

Pelan-pelan kudekati lelaki itu. Ia segera menyadari kehadiranku. Lalu ia bergerak cepat ke arahku dan berkata mendesis, "Ini bahaya, Jef. Papa barusan dengar dua orang bicara di luar."

"Apa yang papa dengar?" ujarku mendesis.

"Apa yang papa dengar?" ujarku mendesis.

"Sepertinya mereka sedang bersekongkol mencelakai kita. Papa juga dengar mereka menyebutkan nama-nama kita bertiga."

"Jefry akan periksa sekarang," tandasku tanpa ragu. Akan tetapi papa mengadang, dengan alasan kalau cara itu tidak strategis.

"Jefry akan periksa sekarang," tandasku tanpa ragu. Akan tetapi papa mengadang, dengan alasan kalau cara itu tidak strategis.

"Bukankah Papa punya airgun?"

"Ya?"

"Kita harus periksa bangunan kecil di luar sana. Jefry curiga ada sesuatu di dalamnya."

"Ada bangunan di balik tembok ini?"

Dengan tergesa kupaksa papa mengambil pistol airgun simpanannya. Ia akhirnya menurut.

"Ya?"

"Kita harus periksa bangunan kecil di luar sana. Jefry curiga ada sesuatu di dalamnya."

"Ada bangunan di balik tembok ini?"

Dengan tergesa kupaksa papa mengambil pistol airgun simpanannya. Ia akhirnya menurut.

Sedangkan aku segera mengambil kunci untuk membuka gembok.

Kemudian kami berdua bergerak patroli. Aku di depan, menenteng pistol dengan penuh waspada. Kami berjalan pelan menuju rumah yang dimaksud

Kemudian kami berdua bergerak patroli. Aku di depan, menenteng pistol dengan penuh waspada. Kami berjalan pelan menuju rumah yang dimaksud

Kebun ini luasnya tidak karuan dan agak gelap karena pepohonan rindang. Pelan namun pasti langkah kami semakin dekat dengan tujuan.

Aku mengendap-endap di sisi tembok bangunan sekecil langgar itu, kemudian berhenti sebentar begitu sampai di ujung.

Aku mengendap-endap di sisi tembok bangunan sekecil langgar itu, kemudian berhenti sebentar begitu sampai di ujung.

Napasku bergerak teratur. Tidak ada yang kutakutkan kecuali hantu dan tentu saja Tuhan.

Dalam hitungan ketiga aku menyerbu ke dalam bangunan tersebut.

Kosong.

"Mereka pasti lari ke arah lain," ujar papa.

Dalam hitungan ketiga aku menyerbu ke dalam bangunan tersebut.

Kosong.

"Mereka pasti lari ke arah lain," ujar papa.

Namun kami menemukan di dalam bangunan itu sebuah altar batu membentang sepanjang tubuh manusia dewasa. Selain itu ada pula wadah-wadah pahatan batu seukuran ember kecil di setiap sudut ruangan. Hal ini tentu membikin kami bertanya-tanya.

"Tempat macam apa ini?" Papa terheran-heran.

"Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kita tempati," ujarku.

Kami bergegas pergi. Kulihat sepintas sumur timba di sebelah bangunan itu yang lubangnya tertutup seng,

"Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kita tempati," ujarku.

Kami bergegas pergi. Kulihat sepintas sumur timba di sebelah bangunan itu yang lubangnya tertutup seng,

"Tempat macam apa ini?" Papa terheran-heran.

"Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kita tempati," ujarku.

Kami bergegas pergi. Kulihat sepintas sumur timba di sebelah bangunan itu yang lubangnya tertutup seng,

"Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kita tempati," ujarku.

Kami bergegas pergi. Kulihat sepintas sumur timba di sebelah bangunan itu yang lubangnya tertutup seng,

namun tali karetnya masih tampak normal.

"Sumur ini tampaknya masih dipakai," kata papa seraya menunjuk genangan air di sekitarnya.

"Padahal tempat ini seperti sangat terkucil dari pemukiman."

"Sumur ini tampaknya masih dipakai," kata papa seraya menunjuk genangan air di sekitarnya.

"Padahal tempat ini seperti sangat terkucil dari pemukiman."

Sebelum benakku makin liar, papa tiba-tiba menanyakan keberadaan mama di rumah. Dengan itu kami melesat pulang bagai dikejar beruang.

"Kalian dari mana saja?" mama bertanya sambil memegang loyang panas yang baru saja dikeluarkan dari oven.

***

"Kalian dari mana saja?" mama bertanya sambil memegang loyang panas yang baru saja dikeluarkan dari oven.

***

Lanjutannya utas baru

https://x.com/creepylogy_/status/1795091311948652743?t=o5HwKDSW9gwp9occ2i0VyA&s=19

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh