Mais d'où viennent les Wallons ?

Selon les Romains, les Germains les appellent les "Walha", des Celtes romanisés bien curieux. Y avait-t’il déjà un parler "wallon" ?

Je vous raconte l'histoire des Wallons et de leur langue, de Jules César jusqu'aux temps modernes.🔽 (1/21)

Selon les Romains, les Germains les appellent les "Walha", des Celtes romanisés bien curieux. Y avait-t’il déjà un parler "wallon" ?

Je vous raconte l'histoire des Wallons et de leur langue, de Jules César jusqu'aux temps modernes.🔽 (1/21)

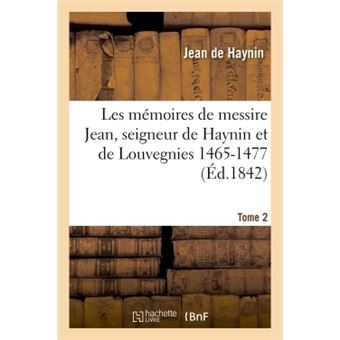

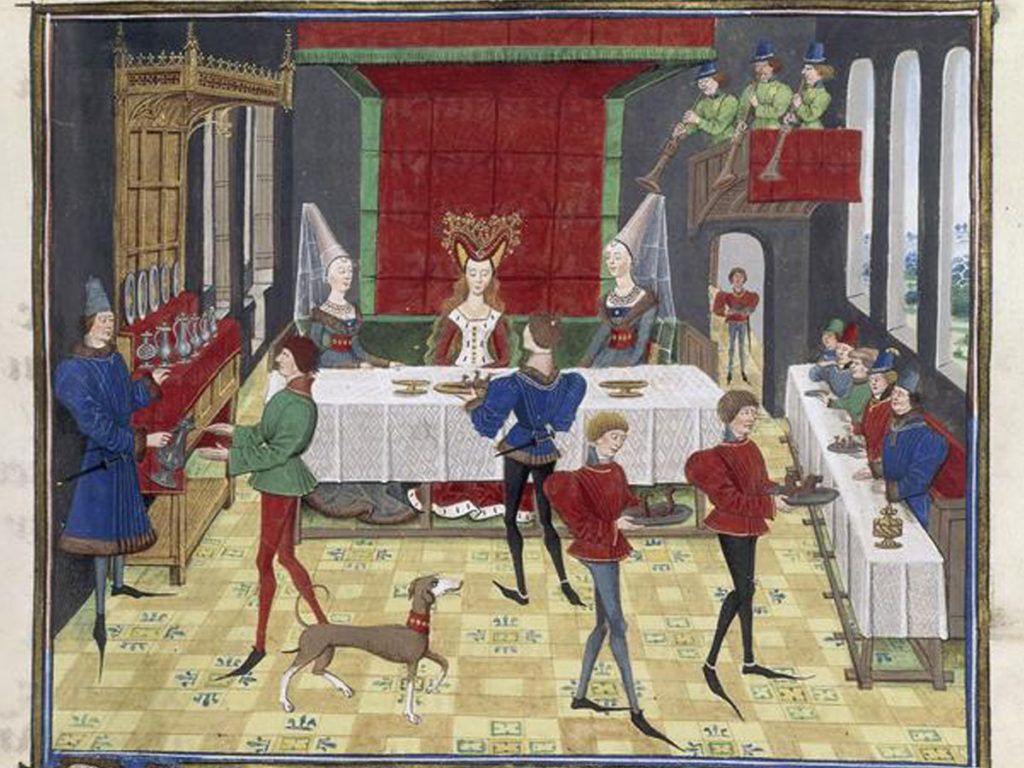

La première occurrence écrite du mot wallon provient des Mémoires du seigneur de Haynin et de Louvignies en 1465.

Jean de Haynin est un chevalier de noble extraction au service des armées de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire.

Jean de Haynin est un chevalier de noble extraction au service des armées de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire.

En plus de participer aux campagnes militaires, il va ainsi relater les événements en laissant de côté son point de vue politique, sans mécénat quelconque.

Au détour de la description de la bataille de Montenaeken, en 1465, une description nous interpelle.

Au détour de la description de la bataille de Montenaeken, en 1465, une description nous interpelle.

« les dis Liégeois crioite ‘Sain Denis et Sain Lambert’, les Valons et les Tiesons crioite ‘Mourregot’ » (Mourregot signifie Marie).

Une distinction entre “Vallons” et “Liégeois” nous permet de découvrir un groupe d’individus pratiquant la langue thioise.

Une distinction entre “Vallons” et “Liégeois” nous permet de découvrir un groupe d’individus pratiquant la langue thioise.

Les Vallons décrits ici désignent les populations romanes des Pays-Bas bourguignons.

Parlant la langue thioise, usitée par les populations septentrionales de langue d’oïl, Jean de Haynin entrouvre une porte sur notre sujet.

Parlant la langue thioise, usitée par les populations septentrionales de langue d’oïl, Jean de Haynin entrouvre une porte sur notre sujet.

Attesté dès le XVe siècle, le terme “wallon” est connu, aussi bien en adjectif qu’en substantif.

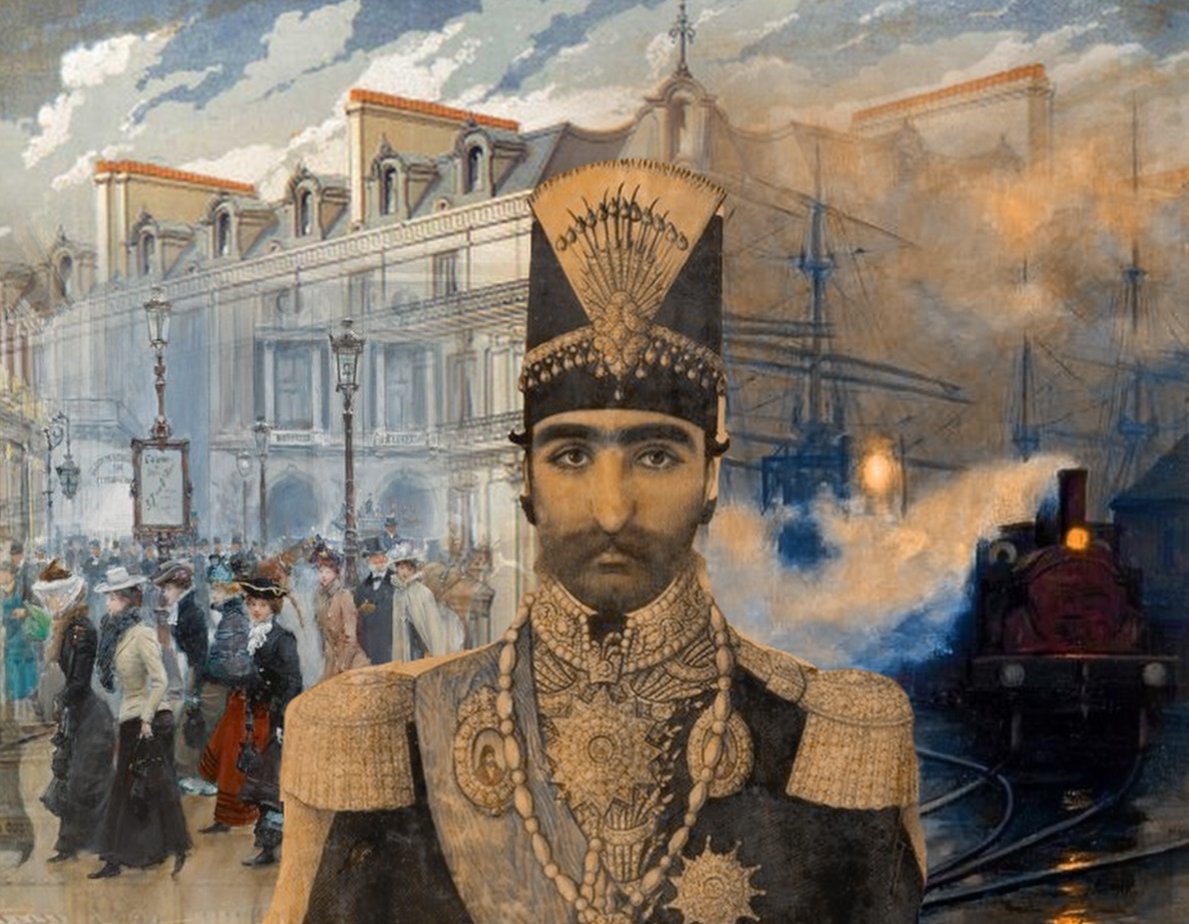

Les Germains utiliseront le mot “Walha” pour les désigner, autrement dit les Celtes romanisés (mais aussi les Romains) habitant le long de leur frontière.

Les Germains utiliseront le mot “Walha” pour les désigner, autrement dit les Celtes romanisés (mais aussi les Romains) habitant le long de leur frontière.

Nonobstant la désignation, cela ne signifie pour autant pas que les Walha aient constitué un peuple, sans même pour autant désigner ipso facto les ancêtres des habitants de l’actuelle Wallonie.

Quelles sont leurs origines ?

Quelles sont leurs origines ?

Les Celtes vont s’implanter en 450 avant J.-C. dans ce qui est aujourd’hui la Wallonie.

Outre un artisanat de qualité qui serpentera dans plusieurs circuits commerciaux, ils excellent dans la métallurgie, pratiquant ainsi la forge, et seront réputés pour leurs bas-fourneaux.

Outre un artisanat de qualité qui serpentera dans plusieurs circuits commerciaux, ils excellent dans la métallurgie, pratiquant ainsi la forge, et seront réputés pour leurs bas-fourneaux.

Jules César distingue trois parties en Gaule (Gallia est omnis divisa in partes tres) : "… dont l’une est habitée par les Belges, l’autre par les Aquitains, la troisième par ceux qui, dans leur langue, s’appellent les Celtes et dans la nôtre Gaulois".

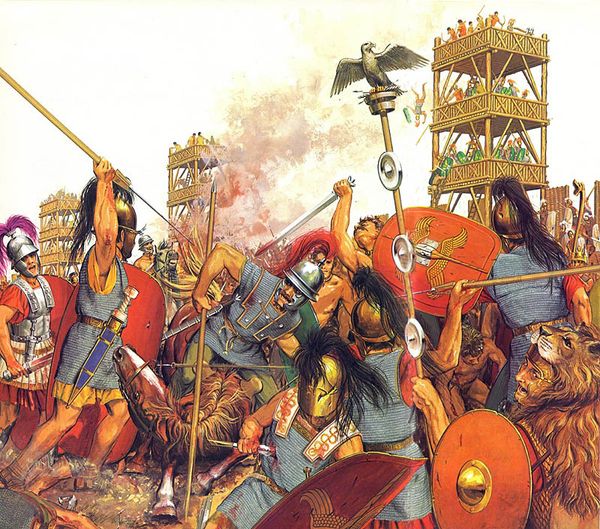

Après la conquête de la Gaule en 57 avant J.-C. par Jules César, un élément déterminant va façonner cette peuplade : une romanisation en profondeur.

Devenus Gallo-romains, ils abandonneront progressivement le patois celte au profit du latin.

Devenus Gallo-romains, ils abandonneront progressivement le patois celte au profit du latin.

Lors de l’effondrement de l’empire romain au Ve siècle, les invasions germaniques, à l’instar des Francs, essaimeront dans cette espace jadis dominé par la romanité.

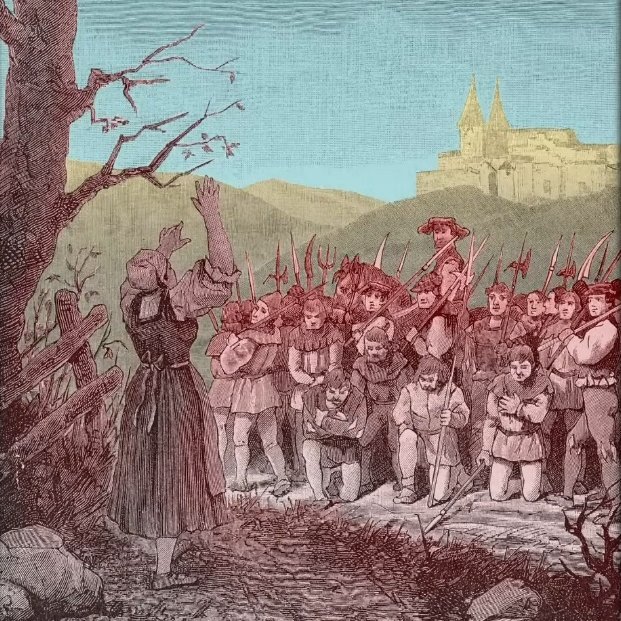

Concomitant de cette grande période de trouble, le christianisme se diffusera en Wallonie.

Concomitant de cette grande période de trouble, le christianisme se diffusera en Wallonie.

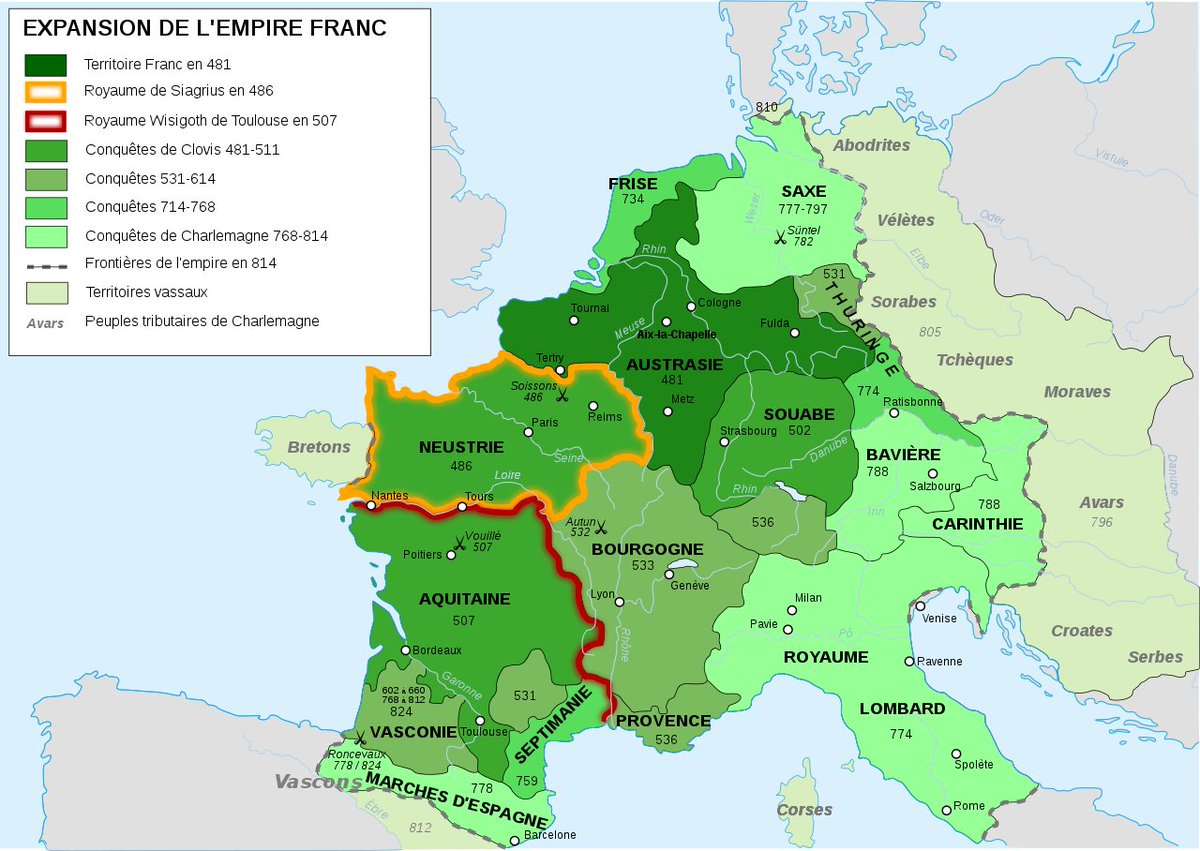

Au VIIIe siècle, les Carolingiens, originaires de la Basse-Meuse, détrôneront les descendants de Clovis.

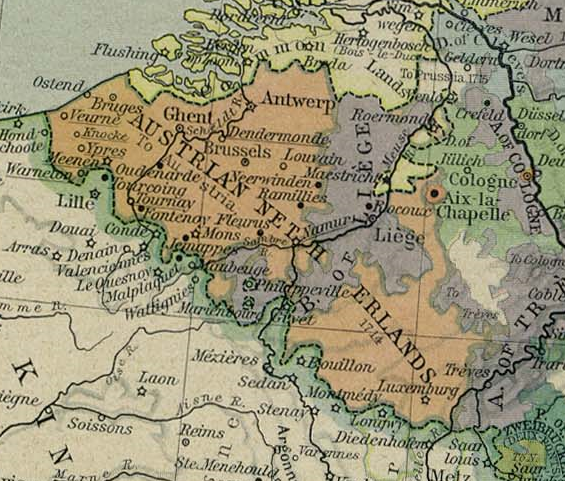

Situé au cœur de l’empire de Charlemagne, le territoire wallon attirera toutes les attentions. Le partage du traité de Verdun en 843 annoncera une période de partition.

Situé au cœur de l’empire de Charlemagne, le territoire wallon attirera toutes les attentions. Le partage du traité de Verdun en 843 annoncera une période de partition.

Le français finira par remplacer progressivement le latin comme langue d’administration et littéraire.

Mais avant ce constat implacable, la résistance de bon nombre de patois s’est longuement fait entendre dans un amalgame de territoires soumis aux conquêtes.

Mais avant ce constat implacable, la résistance de bon nombre de patois s’est longuement fait entendre dans un amalgame de territoires soumis aux conquêtes.

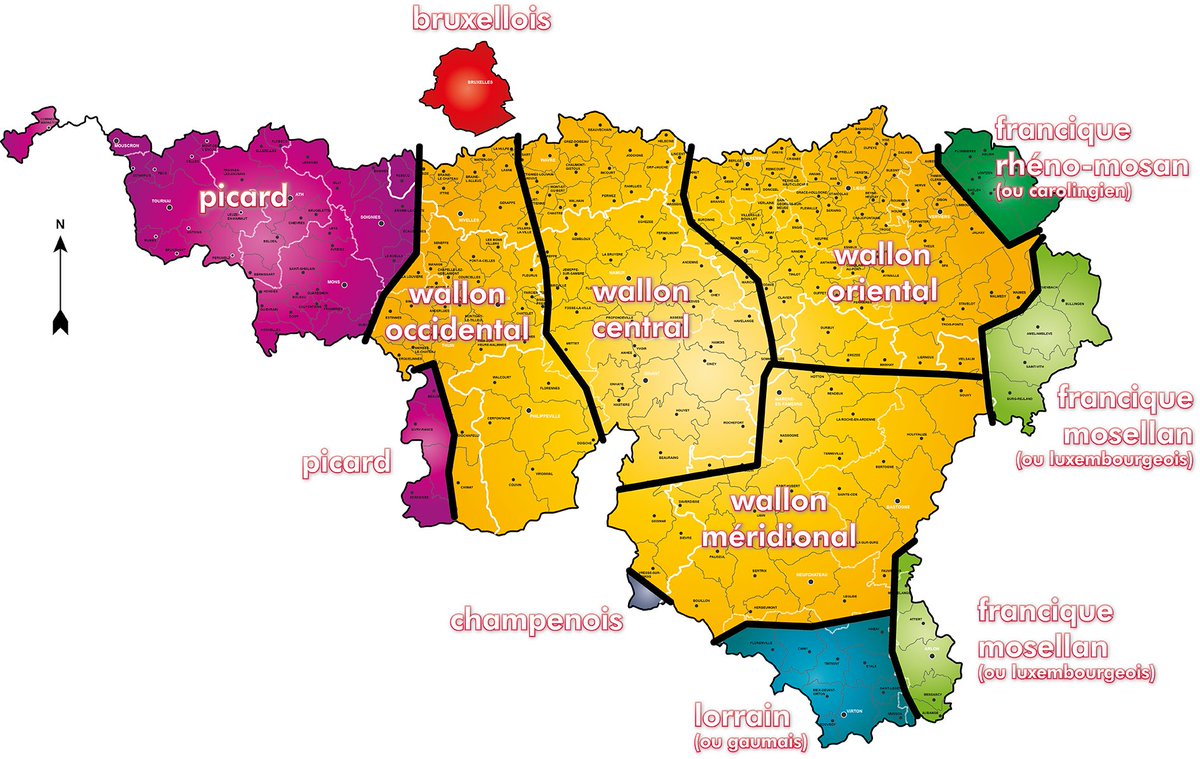

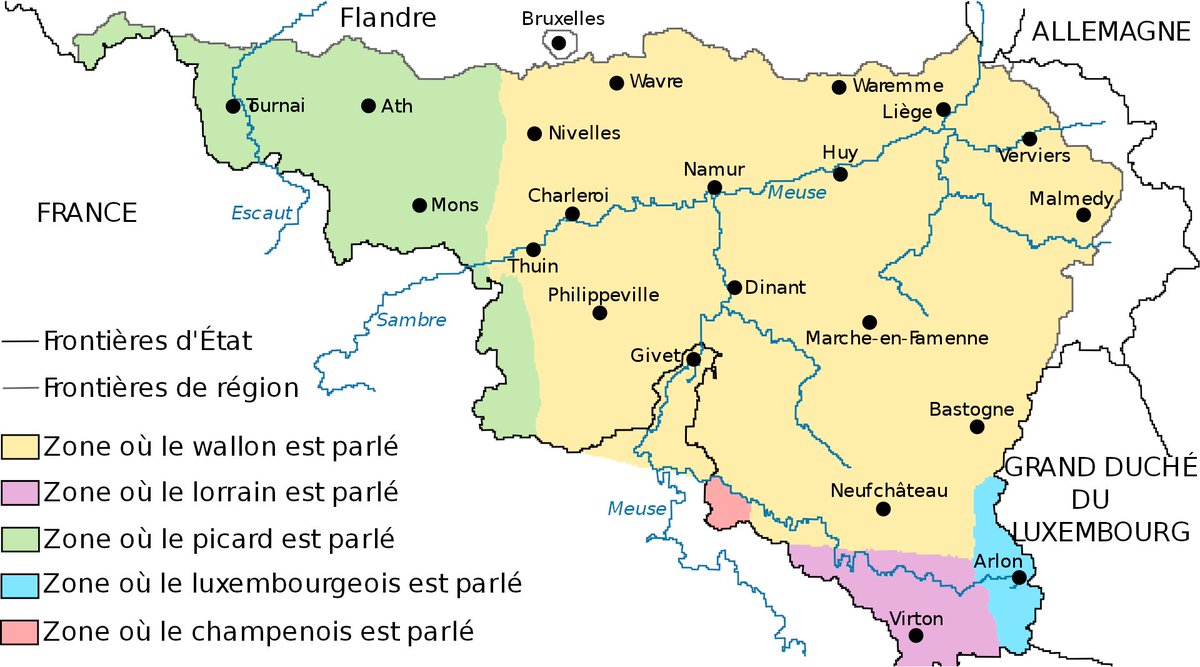

En termes de dialecte, on distingue le liégeois, le namurois, deux zones de transition entre le wallon et l’ouest, le wallo-picard ou ouest-wallon, et au sud, le wallo-lorrain ou sud-wallon.

Cependant la Belgique romane ne coïncide pas avec la région wallonne

Cependant la Belgique romane ne coïncide pas avec la région wallonne

Dans les régions romanes, la latinisation de la Gaule a influencé de génération en génération, mais on peut entrevoir le gaulois, auquel il s’est substitué, ainsi que par l’empreinte germanique.

Au fil des siècles, dès 1100, le wallon est individualisé par rapport au picard et au lorrain et, un siècle plus tard, un discernement est déjà marqué entre le liégeois et le namurois.

Ainsi, les parlers belgo-romans continueront à se différencier jusqu’à l’époque moderne.

Ainsi, les parlers belgo-romans continueront à se différencier jusqu’à l’époque moderne.

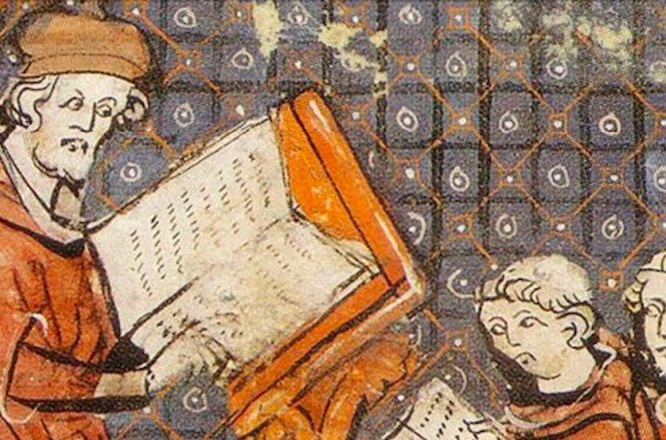

Au Moyen Age, en France et en Belgique, le français concurrence le latin. Dès la Renaissance, le français arrive à se mettre à jeu égal avec les parlers locaux.

Des différences d'imprégnation existera en zone rurale ou urbaine jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Des différences d'imprégnation existera en zone rurale ou urbaine jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Au XIXe siècle, l’engouement pour le wallon reprend du poil de la bête.

Dès 1822, Charles-Nicolas Simonon écrit un poème sur l’ancienne cloche de la cathédrale de Liège (Li côpareye). Nicolas Defrecheux publie en 1854 la chanson “Lèyîz-m'” (laissez-moi pleurer).

Dès 1822, Charles-Nicolas Simonon écrit un poème sur l’ancienne cloche de la cathédrale de Liège (Li côpareye). Nicolas Defrecheux publie en 1854 la chanson “Lèyîz-m'” (laissez-moi pleurer).

Le théâtre n’est pas en reste pas en 1885 avec la pièce créée à Liège, véritable comédie-vaudeville : Tatî l’ Pèriquî (Gauthier le Perruquier).

L’attachement au wallon prend tout son élan. Des troupes de théâtre vont ainsi naître un peu partout en Wallonie.

L’attachement au wallon prend tout son élan. Des troupes de théâtre vont ainsi naître un peu partout en Wallonie.

La Société liégeoise de littérature wallonne débute en 1856 et encourage les productions littéraires en langue wallonne.

Des concours annuels y sont organisés. Œuvres lyriques, dramatiques et travaux philologiques vont se consacrer au vocabulaire des métiers traditionnels.

Des concours annuels y sont organisés. Œuvres lyriques, dramatiques et travaux philologiques vont se consacrer au vocabulaire des métiers traditionnels.

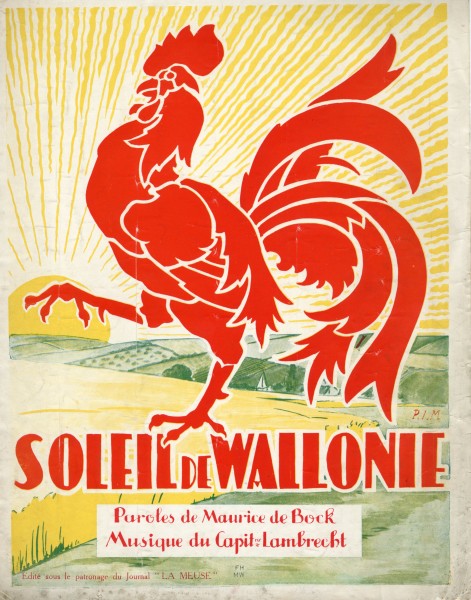

Un symbole va par ailleurs se démarquer : “Li Tchant dès Walons”, autrement dit Le Chant des Wallons, composé lors d’un concours organisé en 1900 et 1901.

Presque 100 plus tard, en 1998, le Parlement wallon le reconnaitra, dans sa forme française, comme hymne de la Wallonie.

Presque 100 plus tard, en 1998, le Parlement wallon le reconnaitra, dans sa forme française, comme hymne de la Wallonie.

Si vous appréciez mon travail au quotidien, vous pouvez également me suivre sur Instagram : instagram.com/histoire_odyss…

Article : Mais d'où viennent les Wallons ? histoireodyssee.com/mais-dou-vienn…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh