El 12 de junio de 1880, el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, se levantó en armas contra el gobierno nacional del presidente Nicolás Avellaneda, en medio del conflicto por la sucesión presidencial y por la federalización del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ese momento, capital de la provincia.

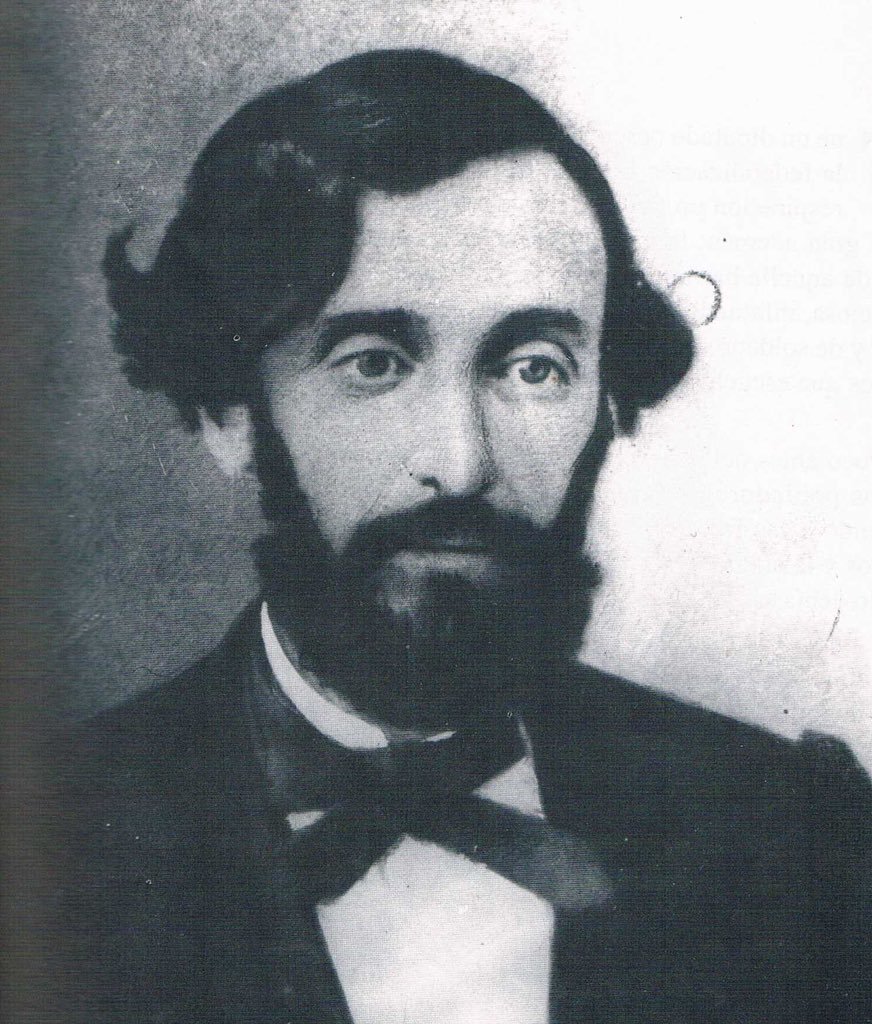

El periodo presidencial de Avellaneda había comenzando el 12 de octubre de 1874, en medio de la revolución contra el gobierno nacional que encabezaba el general Bartolomé Mitre luego de las denuncias de fraude electoral que sus partidarios vertieron contra el presidente Sarmiento. Una vez derrotado el movimiento revolucionario de Mitre, el presidente Avellaneda tuvo que soportar una tenaz oposición de los elementos vencidos hasta que en 1877 se obtuvo la llamada "Conciliación de los Partidos".

La "Conciliación de los Partidos" había sido promovida por el presidente Avellaneda y por ella el mitrismo abandonaba la abstensión revolucionaria que había mantenido desde 1874 y se alineaba con el autonomismo, el fin de la nueva política tenía que ver con lograr que Adolfo Alsina lograra suceder a Avellaneda en 1880 en la presidencia. Fruto de este acuerdo político fue la designación de Carlos Tejedor, autonomista alsinista, como gobernador de Buenos Aires con el apoyo del mitrismo.

Pero la muerte de Alsina, a su vez ministro de Guerra y Marina de Avellaneda, en diciembre de 1877 y la revolución liberal-mitrista en Corrientes de febrero de 1878 provocaron el alejamiento de los mitristas de la política que llevaba a cabo el presidente Avellaneda. Hacia mediados de 1878 la política de la “Conciliación de los Partidos”, iniciada el año anterior, había fracasado completamente.

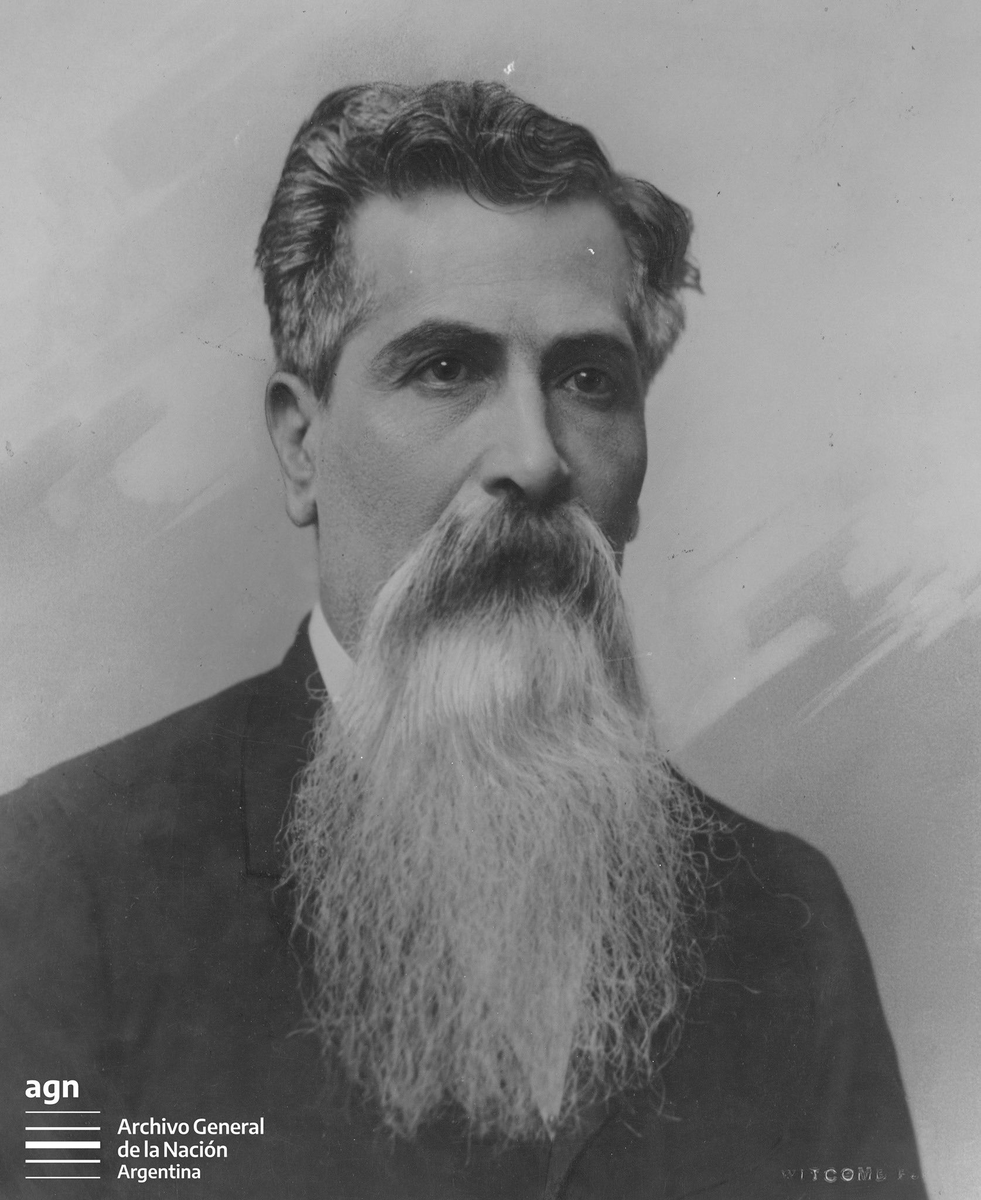

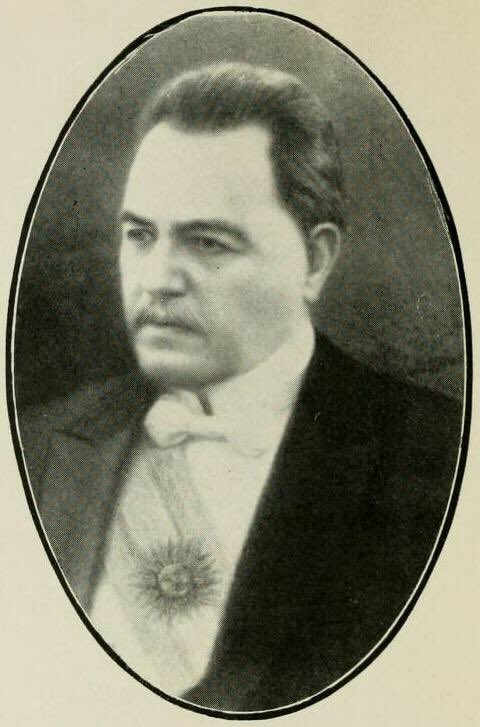

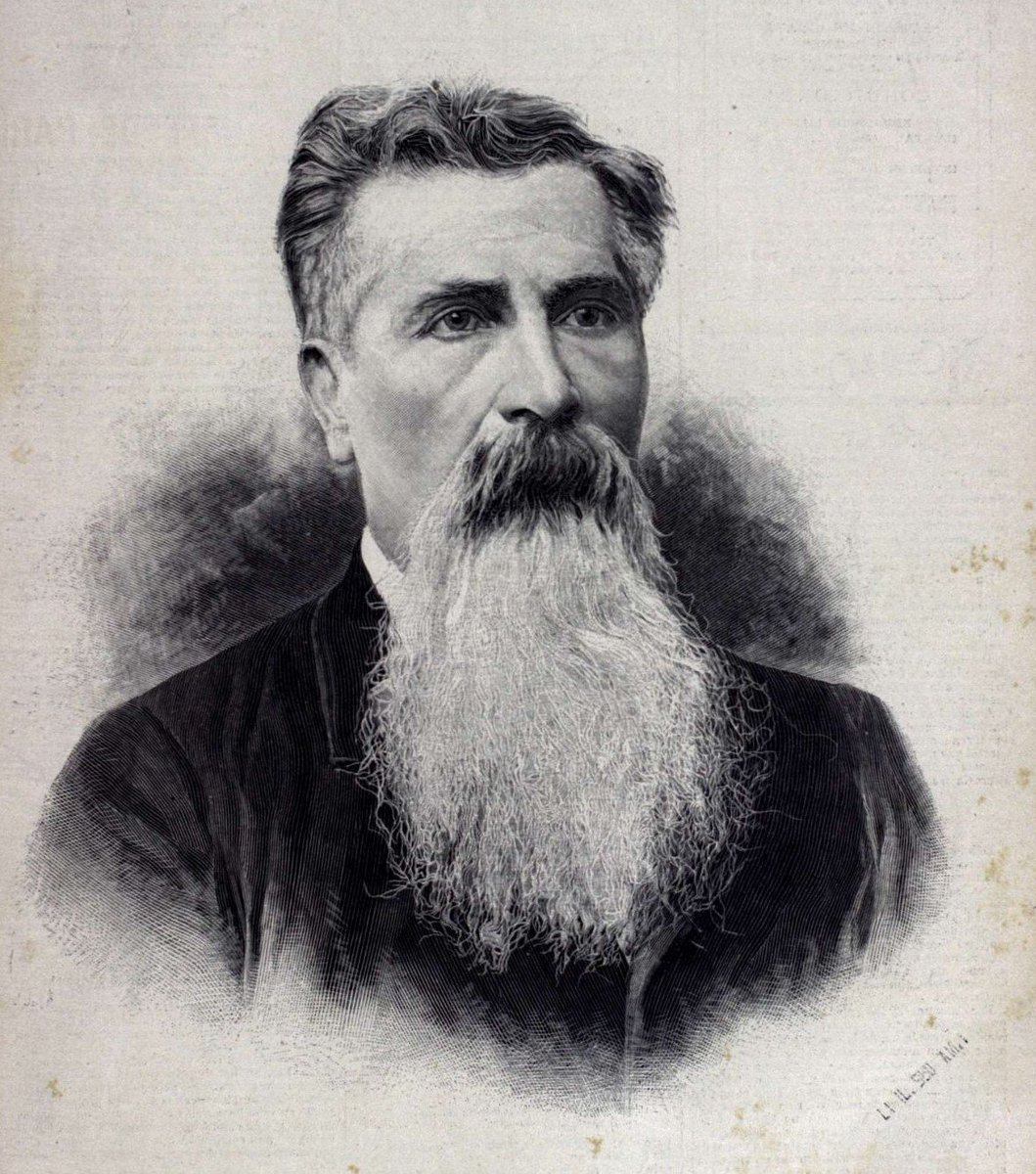

Hacia finales de 1879 ya se ventilaban los nombres llamados a enfrentarse en las elecciones presidenciales a fin de suceder al presidente Avellaneda. Por un lado estaba el general Julio Argentino Roca, quien había reemplazado a Alsina en el Ministerio de Guerra y Marina y que había visto aumentado su prestigio a raíz del éxito de la Campaña al Desierto. Por el otro lado estaba Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Los ejecutores naturales de la candidatura presidencial de Roca serían los gobernadores provinciales vinculados a él a través del Ministerio de Guerra y Marina y cobijados por Avellaneda, que estaban organizados en la llamada Liga de Gobernadores, cuyo epicentro fue la provincia de Córdoba con el gobernador Antonio del Viso y su ministro de gobierno Miguel Juárez Celman, Simón de Iriondo en Santa Fe, José F. Antelo en Entre Ríos, Domingo Martínez Muñecas en Tucumán, entre otros. Además contaba en Buenos Aires con el antiguo grupo de los autonomistas que provenían de las filas porteñas de los federales urquicistas, como Bernardo de Irigoyen, Benjamín Victorica y Torcuato de Alvear, y a los jóvenes del antiguo Partido Republicano, como Carlos Pellegrini, Pedro Goyena, José Manuel Estrada, entre otros.

Mientras tanto, Tejedor tenía el apoyo del gobierno de la provincia de Corrientes, en manos del Partido Liberal, de los seguidores del general Bartolomé Mitre, y del sector del Partido Autonomista, denominados "líricos", que lideraba el general Martín de Gainza. Además del apoyo del vicepresidente Mariano Acosta.

Otro elemento de discordia, paralelo a las elecciones presidenciales, había sido introducido por Carlos Tejedor en mayo de 1877, al asumir el mandato provincial, en el que deslizó un mensaje chocante para el presidente Avellaneda: "procuraría conciliar las prerrogativas propias, con la obediencia que en asuntos nacionales debemos a nuestro huésped (haciendo referencia a la condición de huésped del gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires)".

El presidente Avellaneda recién respondería a dicho mensaje en su discurso en octubre de 1879 al clausurar las sesiones anuales del Congreso Nacional, señaló: "Pienso que la ciudad de Buenos Aires debe ser declarada la Capital de la República, señalándose al mismo tiempo en la ley un plazo adecuado para que el pueblo de esta provincia manifieste su asentamiento o su denegación". Era para Avellaneda "una Capital histórica y tradicional que no podría ser reemplazada sin graves perturbaciones".

La cuestión Capital quedó de este modo derivada para el año siguiente. Y antes que terminara 1879 la agitación desatada por la campaña electoral parecieron postergarla indefinidamente. El gobernador de Buenos Aires inició aceleradamente trabajos para enfrentarse a la Liga de Gobernadores, incluso armando abiertamente a la provincia. Tejedor proclamaba defender las "libertades públicas" de la imposición del triunfo del general Roca, y para ello organizó sin escatimar gastos y salvando escollos, a la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, estableció una alianza con el gobernador correntino Felipe J. Cabral.

El 13 de octubre de 1879, el gobierno nacional prohibió los ejercicios militares de la Guardia Nacional desde ocho meses antes de las elecciones presidenciales, que se realizarían en abril, pero Tejedor hizo caso omiso de ello. El 9 de noviembre abrió sus instalaciones en Palermo el Tiro Nacional, dirigido por el coronel Julio Campos, a donde miles de porteños concurrían con armas propias a ejercitarse. Para principios de 1880, la provincia de Buenos Aires vivía en pie de guerra y la capital provincial era recorrida diariamente por cuerpos paramilitares con armas a la vista y encabezados por viejos militares.

Mientras que la prensa porteña alentaba al levantamiento armado como protesta contra el "fraude y la violencia" con las cuales sería llevado Roca a la presidencia, el presidente Avellaneda intentaba no tomar partidos y el gobernador Tejedor aguradaba la ocasión para poner en acción los elementos que preparaba. Pero las miras de Tejedor no sólo estaban enfocadas en Buenos Aires. Mientras sellaba compromisos con el gobernador de Corrientes, también dirigía su acción contra el centro de actividades de la Liga de Gobernadores, que era la provincia de Córdoba.

Para derrocar a las autoridades provinciales de aquella provincia salió de Buenos Aires el coronel Lisandro Olmos, contando que con la ayuda allí del Gerónimo del Barco podría eliminar un poderoso factor en la maquinaria electoral roquista. El 26 de febrero, Olmos capturó por sorpresa en el despacho oficial al gobernador cordobés Viso y a su ministro Juárez Celman, recientemente electo gobernador, pero su intento de derrocar a las autoridades terminó fallando por las fuerzas legales, y de tal manera, fracasó el intento de convulsionar el interior del país. Pero Tejedor no recibió el impacto de su fracasó y decía: "Tengo elementos sobrados para reproducir otro Pavón".

El 11 de abril tuvieron lugar las elecciones de electores para la fórmula presidencial, donde Roca triunfó en todas las provincias, con expeción de Buenos Aires y Corrientes donde triunfó Tejedor.

Una semana después, el 18 de abril, la residencia particular del presidente Avellaneda en Buenos Aires fue tiroteada por las fuerzas paramilitares bonaerenses. También en esos días comenzaron a ser agredidos los diputados nacionales que representaban al interior en las calles de Buenos Aires, siendo amparados los agresores por el Departamento de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que respondía a la provincia.

Una semana después, el 18 de abril, la residencia particular del presidente Avellaneda en Buenos Aires fue tiroteada por las fuerzas paramilitares bonaerenses. También en esos días comenzaron a ser agredidos los diputados nacionales que representaban al interior en las calles de Buenos Aires, siendo amparados los agresores por el Departamento de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que respondía a la provincia.

El presidente Avellaneda declaraba carecer de jurisdicción para imponerse a la policía de la ciudad, que dependía del gobierno provincial; y dominado por su ánimo pacifista, no se resolvía a llamar en sostén del gobierno nacional al Ejército de línea, que era mantenido en la periferia urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Esta irresolución del presidente era criticada por los partidarios del gobierno dado que se fortalecía peligrosamente a los partidarios de Tejedor.

Los elementos partidarios de Tejedor habían vencido en las elecciones locales y dominaban la legislatura provincial, y quisieron hacer lo mismo en la Cámara de Diputados, último resorte constitucional para la proclamación de la fórmula presidencial. Con motivo de la aprobación de diplomas en sesiones preparatorias, el 7 de mayo, tuvo lugar una sesión con un alto nivel de violencia.

Luego que se votó la incorporación de varios diputados del interior que eran partidarios de Roca, el batallón de rifleros dirigidos por el comandante Joaquín Montaña, que seguían el desarrollo del debate desde la galería alta del Congreso Nacional, apuntaron sus armas para dispararles sobre los diputados roquistas, al grito de mando del diputado correntino Juan M. Rivera. Al mismo tiempo los diputados apuntados sacaron revólveres, y cuando la sala iba a quedar ensangrentada, el general Bartolomé Mitre pudo contener la agresión y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Quintana, puso fin a la sesión. A la salida del recinto, una muchedumbre insultó a los diputados simpatizantes con el gobierno nacional.

El clima de intimidación y terror en Buenos Aires crecía ante la impunidad con la que actuaban los "ciudadanos voluntarios" que respondían al gobernador Tejedor. Buscando detener los acontecimientos, el 10 de mayo, tuvo lugar una importante manifestación encabezada por importantes personalidades, entre ellas Juan Bautista Alberdi, Félix Frías, Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento, Benjamín Gorostiaga, Vicente F. López y otros, que se dirigió a la Casa de Gobierno vivando la paz. Allí los arengó el presidente Avellaneda, que improvisó un discurso en el que dijo: "Os saludo con vuestra divisa: ¡Viva la paz! que es condición de duración para la Nación poderosa y condición de vida para los pueblos nacientes... Un rémington no es un argumento..."

El mismo día tenía lugar en Tigre, a bordo de una cañonera, una reunión entre los dos rivales, Roca y Tejedor, para intentar llegar a un acuerdo. Este no fue posible, ante la exigencia de Tejedor de que el general Roca declinara su candidatura, que ya se había

impuesto en la casi totalidad del país. Entonces la Legislatura de Buenos Aires dispuso reforzar el armamento de las milicias provinciales.

impuesto en la casi totalidad del país. Entonces la Legislatura de Buenos Aires dispuso reforzar el armamento de las milicias provinciales.

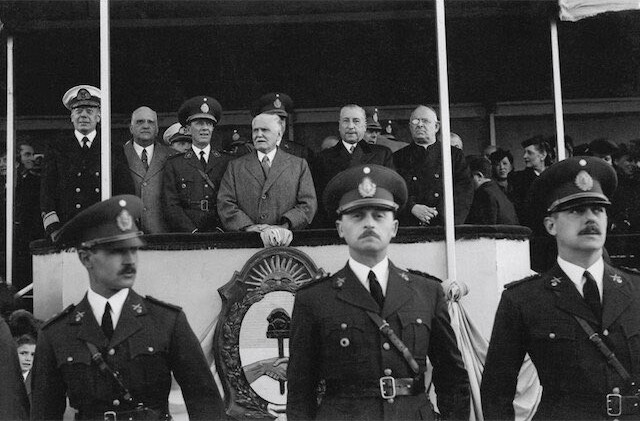

El 20 de mayo Avellaneda hizo efectuar un desfile militar por las calles de la ciudad en homenaje al centenario del nacimiento de Bernardino Rivadavia. El 25 de mayo efectuó una parada militar en conmemoración de la Revolución de Mayo. Ambos sucesos fueron interpretados como provocaciones y demostraciones de fuerza. El 2 de junio, contra la prohibición expresa del presidente, 3500 fusiles y 500.000 cartuchos adquiridos por Tejedor en Alemania, fueron desembarcados en el Riachuelo, bajo la custodia de milicianos a órdenes del coronel José Inocencio Arias, y paseados en triunfo por las calles, en abierto desafío a Avellaneda.

Antes de que se efectuara otro atentado contra su persona, el presidente Avellaneda abandonó la Ciudad de Buenos Aires, en compañía de su nuevo ministro de Guerra y Marina, Carlos Pellegrini, buscó refugio en los cuarteles de la Chacarita, donde estaja acantonado el regimiento 1 de caballería de línea a órdenes del coronel Manuel J. Campos.

Desde allí, al día siguiente, emitió una enérgica proclama denunciando la insurrección en que el gobernador Tejedor había puesto a Buenos Aires, justificando su propia conducta y declarando que no retornaría a la ciudad mientras ésta permaneciera armada contra la Constitución.

Desde allí, al día siguiente, emitió una enérgica proclama denunciando la insurrección en que el gobernador Tejedor había puesto a Buenos Aires, justificando su propia conducta y declarando que no retornaría a la ciudad mientras ésta permaneciera armada contra la Constitución.

El 4 de junio, el Poder Ejecutivo Nacional fijaba su residencia en el pueblo de Belgrano y convocaba al mismo al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia, y demás funcionarios del Estado. La mayoría de los senadores y muchos diputados se embarcaron en el puerto de Buenos Aires para trasladarse por agua a Belgrano, bajo el amparo de unidades de la Escuadra nacional a órdenes del comandante Mariano Cordero.

Pero no todas las autoridades acompañaron a Avellaneda en la instalación del gobierno nacional en Belgrano. El vicepresidente Mariano Acosta, enfrentando con el presidente, decidió quedarse en Buenos Aires. Tampoco concurrieron a Belgrano los diputados representantes de Buenos Aires, Corrientes, 2 de Entre Ríos, 2 de Córdoba, 2 de Tucumán, 2 de Salta y 1 tanto de Catamarca como de Jujuy. La ausencia más notable fue la de Juan Bautista Alberdi, quien no compartía la idea de asentar a las autoridades nacionales en Belgrano. La Corte Suprema también decidió quedarse en Buenos Aires para intentar mediar entre las partes.

El gobernador Tejedor también emitió una proclama en la que negaba la califación del presidente Avellaneda y defendía sus procedimientos. Tejedor decretó la movilización de la Guardia Nacional de Buenos Aires, cuyos efectivos en la ciudad quedaron a ordenes del coronel Julio Campos, y en la campaña a las del coronel José Inocencio Arias, quien partió hacia Mercedes. Por su parte, la legislatura de Buenos Aires creó el Ministerio de Milicias, a cuyo frente se puso al general Martín de Gainza, con la colaboración del coronel Edelmiro Mayer como jefe de Estado Mayor.

Otras resoluciones secretas se acordaron: abandonando sus esfuerzos conciliatorios, el general Bartolomé Mitre asumió la representación de la provincia de Corrientes, en virtud del poder que el gobernador Cabral le concendió y en cumplimiento de ello procedió a convenir con Tejedor el 9 de junio la alianza militar de ambas provincias "a fin de impedir que prevalezca la candidatura del general Roca para la Presidencia". El plan consistía en enviar miles de pesos fuertes y armamento a Corrientes, para que desde allí el general Arredondo invadiese Entre Ríos.

Conocidas estas resoluciones de Tejedor, el Poder Ejecutivo Nacional movilizó a la Guardia Nacional de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, y prohibió obedecer al gobierno de Buenos Aires, fundando sus decretos en el alzamiento de Buenos Aires contra las disposiciones constitucionales, "ante la guerra manifiesta y en la necesidad suprema de defender la existencia de la Nación".

El 12 de junio se reunió el Colegio Electoral para ratificar la victoria de Julio Argentino Roca en las elecciones presidenciales. El cuerpo lo eligió presidente de la República en todas las provincias, excepto en Buenos Aires y Corrientes, a donde se declaró ganador a Tejedor. Ese mismo día se produjeron los primeros enfrentamientos entre las tropas nacionales y porteñas.

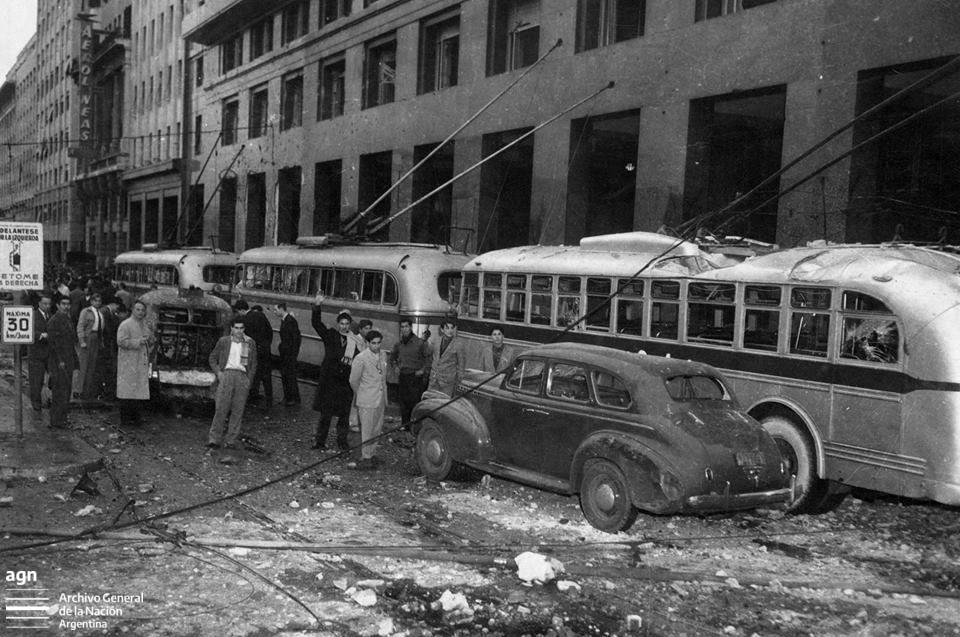

En los días siguientes, se desarrollaron las sangrientas batallas entre las tropas del gobierno nacional y las milicias provinciales de Tejedor. El primer choque ocurrió el 17 de junio, en la localidad de Olivera, cercana a Luján, donde las tropas nacionales del coronel Eduardo Racedo derrotaron a las provinciales de José Inocencio Arias, quien logró retroceder hasta la Ciudad de Buenos Aires pero con la mitad de su hombres. El 20 de junio, el regimiento provincial del coronel Julio Campos pudo detener a las fuerzas nacionales que dirigía el coronel Nicolás Levalle, que se disponían a ingresar al territorio de la ciudad desde la localidad de Barracas al Sud, en la llamada Batalla de Barracas.

El día 21, las tropas de Racedo volvieron a derrotar a las de Arías por la captura del Puente Alsina, que daba entrada a la ciudad, quedando en posesión del mismo ante la retirada de sus adversarios. Al mismo tiempo, el coronel Levalle avanzaba sobre la ciudad luego de derrotar al coronel Hilario Lagos en la Batalla de los Corrales Viejos. Durante esos días de batalla, se produjeron 3.000 muertos sumando a ambos bandos.

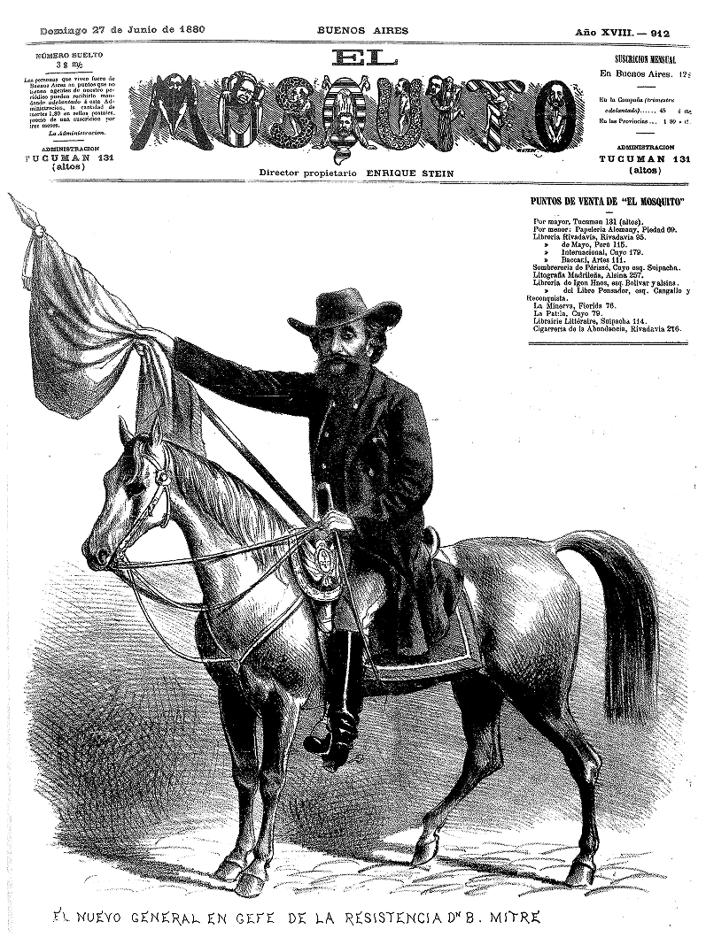

El día 22, el gobierno nacional decretó el estado de sitio durante 100 días en la provincia de Buenos Aires. Dentro de la ciudad, Tejedor adoptó medidas similares, declarándola en estado de asamblea; y además designó comandante en jefe de ella al general Bartolomé Mitre. Además se creó un Consejo de la Defensa de la ciudad bajo la presidencia de Mitre, y se reorganizó el Ejército porteño.

Pero tres días más tarde fue evidente que la causa encabezada por Tejedor estaba perdida, ante el sitio que aislaba a la ciudad, ya que el gobierno nacional controlaba todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y la demora del apoyo por parte de Corrientes. El 25, Tejedor le escribió una carta a Avellaneda en la que le proponía "un arreglo decoroso que ponga pronto término a la situación violenta en la que nos encontramos". En su nombre comisionó al general Mitre para dirigirse a Belgrano y reunirse con las autoridades del gobierno nacional.

El 25 de junio, Mitre, comisionado por el gobernador Tejedor y comandante de la defensa de la ciudad, se presentó ante el gobierno nacional. Avellaneda designó a los ministros Benjamín Zorrila y Carlos Pellegrini. Los delegados de ambas parte convinieron sin dificultad en cesar la lucha. Mitre traía bases para comprometer el acatamiento de la autoridad nacional por parte del gobierno provincial, renunciando a la gobernación Carlos Tejedor, con lo cual cesaría la intervención.

Al otro día, el presidente Avellaneda mantuvo una reunión con José María Moreno, vicegobernador de Buenos Aires, en donde acordaron que Moreno asumiera la gobernación de Buenos Aires y que las autoridades de la provincia reconocieran al gobierno nacional. El 30 de junio, la renuncia de Tejedor fue aceptada por la legislatura de Buenos Aires y al día siguiente, el 1 de julio, Moreno asumió la gobernación.

No obstante, la Legislatura de Buenos Aires mantenía su actitud desafiante, disponiendo ascensos militares a los hombres del Ejército que participaron de las milicias porteñas. La situación no había sido arreglada del todo y volvía a tornarse dificultosa. Al mismo tiempo, llegaban las noticias que la provincia de Corrientes se había levantado contra el gobierno nacional y habían amagado a atacar la provincia de Entre Ríos. Por tal motivo, el gobierno decretó el estado de sitio en el Litoral y dispusieron la intervención a la provincia.

Las condiciones de la pacificación en Buenos Aires no habían sido dadas a conocer por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Por eso, el 3 de julio, el Senado Nacional cursó a Avellaneda un cuestionario para aclarar la situación. El presidente lo contestó siete días después, declarando que aún quedaba pendiente el desarme completo de las fuerzas porteñas y confiaba el Ejecutivo que pronto el nuevo gobernador definiría favorablemente los hechos. En tanto, las autoridades nacionales no podían volver a trasladarse a la ciudad, por lo tanto se sancionó una ley, el 28 de julio, que declaraba a Belgrano "capital provisoria" y se dispuso que mientras no haya una ley de Capital definitiva, las autoridades nacionales residirían en la Ciudad de Buenos Aires.

El 11 de agosto el Congreso Nacional aprobó una ley mediante la cual se disponía que la intervención nacional a la provincia de Buenos Aires "hará cesar en sus funciones a la Legislatura rebelde, y procederá inmediatamente a dictar las medidas necesarias para la reorganización de este Poder Público". Se quería por este medio facilitar el camino para la federalización de la ciudad. Esto desató una crisis política debido a los arreglos particulares del presidente Avellaneda con el gobernador Moreno en la que la provincia no sería intervenida y su legislatura no se la disolvería.

Debido a la ley promovida por el Congreso en la cual se resolvía la intevención a Buenos Aires y la disolución de su legislatura, dominada por los elementos que sostuvieron la revolución, el presidente Avellaneda, para cumplir sus compromisos con el gobernador Moreno de respetar las instituciones provinciales, elevó su renuncia a la presidencia. La situación era crítica ya que de abandonar el Poder Ejecutivo su titular, el vicepresidente Mariano Acosta asumiría la presidencia, y Acosta había estado del lado de Tejedor durante la revolución.

Para resolver la crisis, Julio Argentino Roca se puso decididamente al frente de los factores de decisión: el Congreso y el Ejército. Fuerzas militares a órdenes del general Eduardo Racedo estuvieron alertas para evitar cualquier alteración, marchando desde San Isidro a Belgrano; por su parte el Congreso reunido en Asamblea General de senadores y diputados, rechazó el 13 de agosto la renuncia, casi por unanimidad, excepto los votos por la aceptación de dos senadores.

Cerrado este problema, el 17 de agosto, tuvo entrada en el senado un mensaje de Avellaneda vetando la ley del 11 de agosto: pese a la confianza mostrada por el Parlamento, persistía en respetar la Legislatura de Buenos Aires, como condición de la paz pública. Pero el Congreso Nacional insistió por más de las dos terceras partes de sus miembros, y la disolución de la Legislatura de Buenos Aires quedó definitivamente sancionada el 19 de agosto.

El 24 de agosto, el presidente Nicolás Avellaneda envió al Congreso un proyecto de ley para convertir al Municipio de Buenos Aires en sede del Gobierno Federal, con jurisdicción exclusiva sobre el mismo. El artículo 1° del proyecto presidencial disponía: "Declárase Capital de la República el municipio de la Ciudad de Buenos Aires, bajo sus límites actuales, y después que se haya cumplido el requisito constitucional de que habla el último artículo de esta ley", el cual era: "Esta ley sólo regirá una vez que la Legislatura de Buenos Aires haya hecho la cesión competente, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Nacional".

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado por el Congreso Nacional el 21 de septiembre, por la cual se declaraba a Buenos Aires capital de la República Argentina y se la ponía bajo control federal directo. Las autoridades provinciales pasaban a ser “huéspedes” hasta que decidieran la locación de la nueva capital provincial. Intervenida la provincia de Buenos Aires, la Legislatura, luego de un fuerte debate entre las posturas en contra de la federalización que encabezaba Leandro Alem y las a favor de la misma encabezadas por José Hernández, sancionó el 27 de noviembre una ley que cedía el Municipio de Buenos Aires para capital de la República.

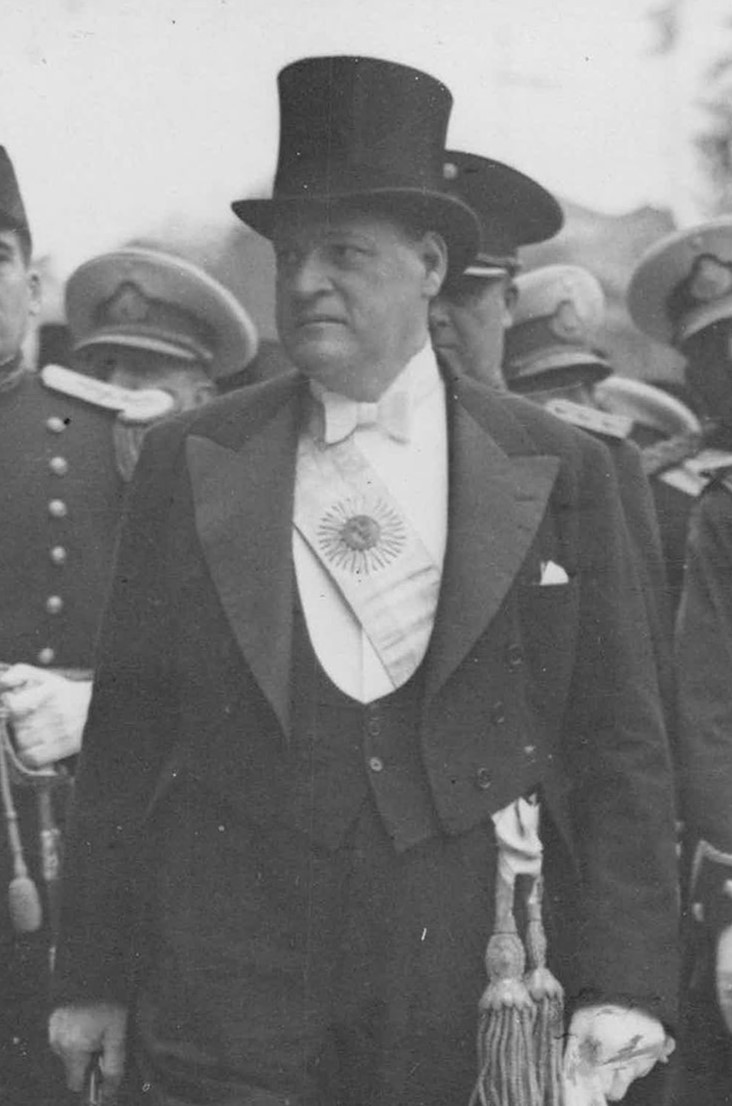

El 12 de octubre, el general Julio Argentino Roca asumía como presidente de la Nación, luego de haber sido proclamado como tal por el Colegio Electoral dos días antes, por 155 votos contra 70 que obtuvo Carlos Tejedor. En su discurso inaugural Roca diría: "Necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente; y a este respecto lo declaro bien alto desde este elevado asiento para que me oiga la República entera: emplearé todos los resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo para evitar, sofocar y reprimir cualquiera tentativa contra la paz pública. En cualquier punto del territorio argentino en que se levante un brazo fratricida, o en que estalle un movimiento subversivo contra una autoridad constituida, allí estará todo el poder de la Nación para reprimirlo".

El 6 de diciembre, el presidente Roca promulgó la ley 1029 que federalizó definitivamente el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndola en la capital de la República Argentina, cerrandose así el ciclo de la organización constitucional al dotarse el país de una capital permanente. Para solemnizar el acontecimiento, Roca emitió una proclama remarcando la importante etapa cumplida y disponiendo celebraciones el día 8, que tuvieron su centro en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

En la jornada siguiente, 9 de diciembre, un acuerdo celebrado entre Antonio del Viso, ministro del Interior, y el Juan José Romero, gobernador de Buenos Aires, asistido éste por sus ministros, dispuso la entrega de la municipalidad local y de sus servicios a las autoridades nacionales.

Tras un par de años de coexistencia en Buenos Aires, donde el gobierno nacional autorizó a residir a las autoridades provinciales, a partir de 1884 los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires fueron instalados en la ciudad de La Plata, recientemente fundada por el gobernador Dardo Rocha el 19 de noviembre de 1882.

Si te gustó este hilo, colabórame con un cafecito para que pueda seguir subiendo contenido de la historia Argentina 🇦🇷

cafecito.app/oldarg1810_

cafecito.app/oldarg1810_

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh