Thread ANESTHÉSIE [5]

— La sécurité —

Aujourd’hui les amis, je vous propose de parler d’un sujet indispensable en anesthésie, un art de vivre : la sécurité.

1/

— La sécurité —

Aujourd’hui les amis, je vous propose de parler d’un sujet indispensable en anesthésie, un art de vivre : la sécurité.

1/

Beaucoup de gens ont peur de l’anesthésie. Pourtant, c’est un des domaines les plus sûrs de la médecine aujourd’hui.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Plongée au cœur de la sécurité en anesthésie, là où la vigilance ne dort jamais. ⏬️

2/

Mais comment en sommes-nous arrivés là ?

Plongée au cœur de la sécurité en anesthésie, là où la vigilance ne dort jamais. ⏬️

2/

Nous l’avons vu lors de mon thread sur l’histoire de l’anesthésie, il y a un siècle il était très risqué de se faire anesthésier: médicaments mal tolérés et dangereux, absence de surveillance (monitoring), connaissances sommaires de la physiologie du corps humain.

3/

3/

Dès la 2e guerre mondiale tout a évolué et progressivement, sur plusieurs décennies, nous somme arrivés à un taux de sécurité très élevé.

En 1950 le risque de décès lié à l’anesthésie était de 1/1500. Aujourd’hui il est estimé à moins de 1/200 000 dans les pays développés.

4/

En 1950 le risque de décès lié à l’anesthésie était de 1/1500. Aujourd’hui il est estimé à moins de 1/200 000 dans les pays développés.

4/

S’il y a un mot clé c’est ANTICIPATION. Nous devons anticiper toutes les éventualités qui peuvent arriver lors d’une prise en charge, prévisibles ou pas, et être prêts à y remédier. Rien ne doit être laissé au hasard.

La sécurité du patient n’est pas négociable.

5/

La sécurité du patient n’est pas négociable.

5/

L’anesthésie c’est comme un vol en avion: on assure décollage, surveillance en vol, atterrissage et le taxi jusqu’au terminal.

Funfact: nous nous inspirons directement de la sécurité de l’aviation civile pour établir nos protocoles et notre communication.

6/

Funfact: nous nous inspirons directement de la sécurité de l’aviation civile pour établir nos protocoles et notre communication.

6/

Alors comment on assure la sécurité des patients en anesthésie?

Venez avec moi, je vous fais visiter. ⏬️

7/

Venez avec moi, je vous fais visiter. ⏬️

7/

La consultation pré-anesthésique :

Première étape primordiale: c’est là où on évalue l’état de santé du patient, qu’on décide d’éventuels examens (sanguin, ECG, consultations chez un spécialiste, etc.) pour planifier au mieux l’avant…

8/

Première étape primordiale: c’est là où on évalue l’état de santé du patient, qu’on décide d’éventuels examens (sanguin, ECG, consultations chez un spécialiste, etc.) pour planifier au mieux l’avant…

8/

le pendant et l’après anesthésie ainsi que la surveillance nécessaire durant la chirurgie. On détermine à ce moment la technique anesthésique adaptée, on donne des explications au patient, on à ses questions, et enfin on obtient son consentement.

9/

9/

Funfact: il y a quelques décennies on donnait un un sédatif à tout patient avant le bloc opératoire jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’une consultation et des informations personnalisées à le même voir plus d’effet sur l’anxiété.

10/

10/

La préparation de l’anesthésie:

Avant l’arrivée du patient, une check-list complète doit être réalisée: sur le respirateur (et son circuit de secours) qui doit absolument être 100% fonctionnel ainsi que le monitorage.

11/

Avant l’arrivée du patient, une check-list complète doit être réalisée: sur le respirateur (et son circuit de secours) qui doit absolument être 100% fonctionnel ainsi que le monitorage.

11/

Un plateau de médicaments d’anesthésie est préparé et un plateau avec les drogues d’urgence. De quoi ventiler et intuber à portée de main, même pour une anesthésie locorégionale.

12/

12/

L’anesthésie:

Lors de l’induction de l’anesthésie (quand on endort) et lors du réveil du patient sous anesthésie générale, nous sommes toujours deux anesthésistes.

Nous avons toujours un plan B et C pour pouvoir sécuriser les voies aériennes.

13/

Lors de l’induction de l’anesthésie (quand on endort) et lors du réveil du patient sous anesthésie générale, nous sommes toujours deux anesthésistes.

Nous avons toujours un plan B et C pour pouvoir sécuriser les voies aériennes.

13/

Le monitorage

Le monitorage est un facteur majeur de sécurité durant l’anesthésie et le séjour en salle de réveil.

Mais qu’est-ce qu’on y voit?

14/

Le monitorage est un facteur majeur de sécurité durant l’anesthésie et le séjour en salle de réveil.

Mais qu’est-ce qu’on y voit?

14/

En vert : l’électrocardiogramme, le signal des électrodes sur le thorax.

En jaune : la courbe de pléthysmographie de la saturation en oxygène, donné par le capteur au bout du doigt.

En rose : la tension artérielle. Précisément celle-ci est non-invasive.

15/

En jaune : la courbe de pléthysmographie de la saturation en oxygène, donné par le capteur au bout du doigt.

En rose : la tension artérielle. Précisément celle-ci est non-invasive.

15/

Au bloc on fait frigo pour éviter de laisser les germes se multiplier. On doit chauffer le patient.

L’hypothermie pose plusieurs problèmes au-delà de l’inconfort au réveil: le métabolisme devient imprévisible et les facteurs de coagulation ne fonctionnent plus correctement.

16/

L’hypothermie pose plusieurs problèmes au-delà de l’inconfort au réveil: le métabolisme devient imprévisible et les facteurs de coagulation ne fonctionnent plus correctement.

16/

Lors de chirurgies lourdes, comme une transplantation, une chirurgie cardiaque, etc, le monitorage est plus complexe.

17/

17/

Explication pour les intéressés (le score de haut en bas):

Courbe verte: ECG

Rouge: pression artérielle invasive (par un cathéter dans une artère)

Bleue (4): pression veineuse centrale

Bleue (100): pléthysmographie O2

Température verte : œsophagienne; jaune: rectale.

18/

Courbe verte: ECG

Rouge: pression artérielle invasive (par un cathéter dans une artère)

Bleue (4): pression veineuse centrale

Bleue (100): pléthysmographie O2

Température verte : œsophagienne; jaune: rectale.

18/

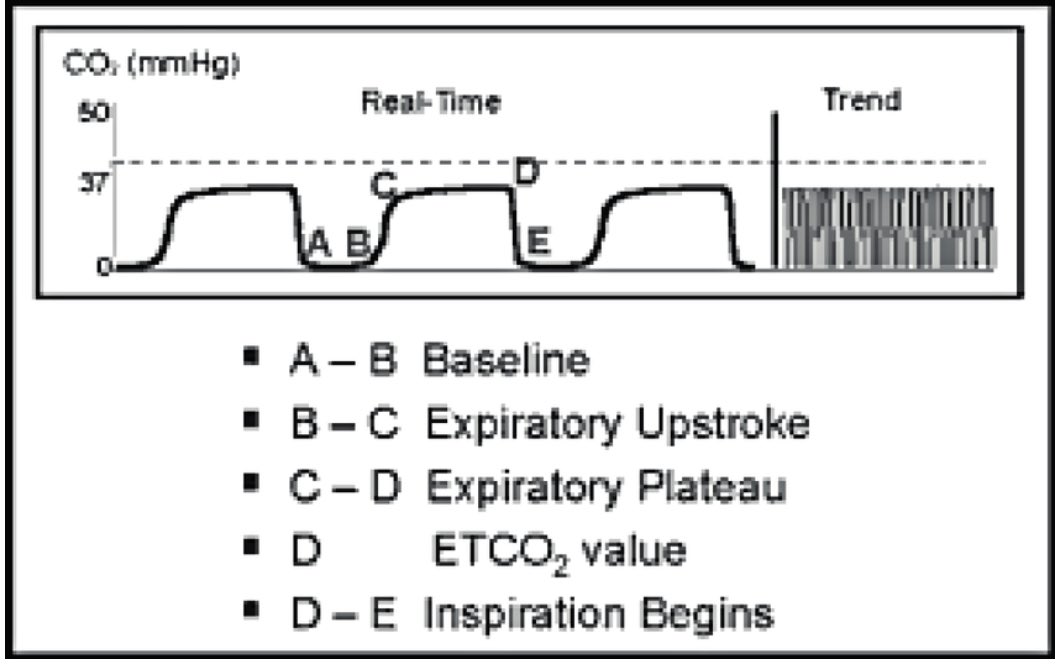

Est-ce qu’on monitorise la respiration ?

Bien sûr! C’est très important lors de la ventilation mécanique.

Voici des détails:

La courbe du haut: pressions des voies aériennes (VA).

Milieu: débits dans les VA.

Bas: courbe d’expiration du CO2

19/

Bien sûr! C’est très important lors de la ventilation mécanique.

Voici des détails:

La courbe du haut: pressions des voies aériennes (VA).

Milieu: débits dans les VA.

Bas: courbe d’expiration du CO2

19/

Durant l’anesthésie générale, selon les chirurgies, on bloque la respiration. Nous assurons la ventilation mécanique: on règle la fréquence, les volumes/pressions et le taux d’oxygène. Il est primordial d’avoir un contrôle constant sur ce qui se passe dans les poumons.

20/

20/

La courbe de CO2 est une avancée dans la sécurité: c’est un indicateur direct qui permet d’assurer qu’on a bien intubé la trachée et non l’œsophage (l’estomac n’est pas un échangeur gazeux très efficace), et qui permet de contrôler la ventilation alvéolaire.

21/

21/

Durant la chirurgie:

On a donné une dose de plusieurs médicaments pour induire l’anesthésie (induction), le patient est intubé, ventilé, nous le maintenons endormi soit avec un gaz anesthésiant soit avec du propofol en continu, la chirurgie peut commencer.

22/

On a donné une dose de plusieurs médicaments pour induire l’anesthésie (induction), le patient est intubé, ventilé, nous le maintenons endormi soit avec un gaz anesthésiant soit avec du propofol en continu, la chirurgie peut commencer.

22/

Il y a toujours un anesthésiste qui reste auprès du patient durant l’intervention. Il anticipe les temps opératoires, surveille les paramètres ventilatoires, hémodynamiques, le taux de relâchement musculaire, donne des antalgiques, etc.

C’est la surveillance en vol.

23/

C’est la surveillance en vol.

23/

Le réveil:

Lorsque la chirurgie touche à sa fin, l’anesthésiste appelle son binôme et il diminue graduellement les médicaments puis les arrête. Il donne éventuellement l’antidote du curare. Le patient recommence à respirer par lui-même et se réveille graduellement.

24/

Lorsque la chirurgie touche à sa fin, l’anesthésiste appelle son binôme et il diminue graduellement les médicaments puis les arrête. Il donne éventuellement l’antidote du curare. Le patient recommence à respirer par lui-même et se réveille graduellement.

24/

La salle de réveil:

Après l’atterrissage, l’équipage vous conduit en toute sécurité au terminal. C’est un moment qui est également délicat.

Le patient reste monitorisé, il est conduit en salle de réveil où on va surveiller son état de conscience, sa respiration, …

25/

Après l’atterrissage, l’équipage vous conduit en toute sécurité au terminal. C’est un moment qui est également délicat.

Le patient reste monitorisé, il est conduit en salle de réveil où on va surveiller son état de conscience, sa respiration, …

25/

ses paramètres hémodynamiques, on va continuer de traiter la douleur et les éventuelles nausées. On vérifiera aussi les plaies et les drains.

26/

26/

Lorsqu’il sera complètement réveillé, que tout sera sous contrôle, il pourra enfin être déchargé de nos bons soins et retourner dans son service de soins généraux.

Nous restons bien évidemment à disposition pour tout éventuel problème.

27/

Nous restons bien évidemment à disposition pour tout éventuel problème.

27/

En résumé:

L’anesthésie moderne est basée sur la sécurité du patient. L’anticipation des problèmes, les check-lists, la technologie (monitorage…), le travail en binôme, tout est fait pour que le patient soit en sécurité.

Voilà un schéma qui met en perspectives les risques.

28/

L’anesthésie moderne est basée sur la sécurité du patient. L’anticipation des problèmes, les check-lists, la technologie (monitorage…), le travail en binôme, tout est fait pour que le patient soit en sécurité.

Voilà un schéma qui met en perspectives les risques.

28/

De la première rencontre avec le patient au réveil en salle de réveil, chaque étape de l’anesthésie est pensée pour garantir une sécurité maximale.

… et bien évidemment, ce qui va avec la plupart du temps, votre confort maximal!

29/

… et bien évidemment, ce qui va avec la plupart du temps, votre confort maximal!

29/

Un mot sur le binôme d’anesthésistes.

Nous travaillons en binôme médecin-infirmier. En l’absence de tout problème et dans une prise en charge simple, on ne fait pas la différence entre les compétences du médecin anesth et celles de l’infirmier.

30/

Nous travaillons en binôme médecin-infirmier. En l’absence de tout problème et dans une prise en charge simple, on ne fait pas la différence entre les compétences du médecin anesth et celles de l’infirmier.

30/

Par contre dans la prise en charge complexe, dans la situation d’urgence ou de crise, la différence devient évidente : l’infirmier a une systématique et applique les protocoles qu’il connaît parfaitement.

31/

31/

Le médecin peut alors s’appuyer sur son binôme et se libérer le cerveau pour prendre les décisions nécessaires .

Nous sommes absolument complémentaires. Mon binôme infirmier est d’une aide extrêmement précieuse.

32/

Nous sommes absolument complémentaires. Mon binôme infirmier est d’une aide extrêmement précieuse.

32/

Je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous mes collègues infirmiers sans lesquels je serais souvent perdue et qui améliorent la qualité et la sécurité (double check) des prises en charge, et ma qualité de vie au quotidien.

Parce qu’à deux c’est mieux! 😘

33/

Parce qu’à deux c’est mieux! 😘

33/

Ce long thread est fini!

Je ne me répéterai jamais assez: soyez heureux, amoureux, bienveillants et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.

Des bisous! 😘

34/

Je ne me répéterai jamais assez: soyez heureux, amoureux, bienveillants et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.

Des bisous! 😘

34/

Petite rectification sémantique à l’attention des IADE français: en Suisse on appelle anesthésiste autant un médecin spécialisé qu’un infirmier spécialisé en anesthésiologie. Il y a donc bien toujours au moins un anesthésiste présent avec le patient durant l’anesthésie.

Du calme.

Du calme.

Si vous avez le sentiment que vos MAR vous déconsidèrent, ce n’est pas à moi qu’il faut vous en prendre mais à eux.

Ou alors changez de pays.

Ou alors changez de pays.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh