袴(はかま」は日本の文化です。

日本の洋装には「歴史」があります。

日本で洋服を着る様になったのは明治時代の文明開化から。

欧州(ヨーロッパ)の古い歴史の文化からファッション界に受け継がれて今に至ります。

日本の袴は「着物」時代から「洋装スタイル」へ移り変わる歴史的な背景がある。

「パンツ」の様な「スカート」の様な。

そんな「あいのこ」が今も廃れずに残っているのはなぜなのか?

それは「不完全」な中に「完成」された「日本人が愛する美」があるからです。

卒業式で今でも定番になったのは理由があって

つづく↓

日本の洋装には「歴史」があります。

日本で洋服を着る様になったのは明治時代の文明開化から。

欧州(ヨーロッパ)の古い歴史の文化からファッション界に受け継がれて今に至ります。

日本の袴は「着物」時代から「洋装スタイル」へ移り変わる歴史的な背景がある。

「パンツ」の様な「スカート」の様な。

そんな「あいのこ」が今も廃れずに残っているのはなぜなのか?

それは「不完全」な中に「完成」された「日本人が愛する美」があるからです。

卒業式で今でも定番になったのは理由があって

つづく↓

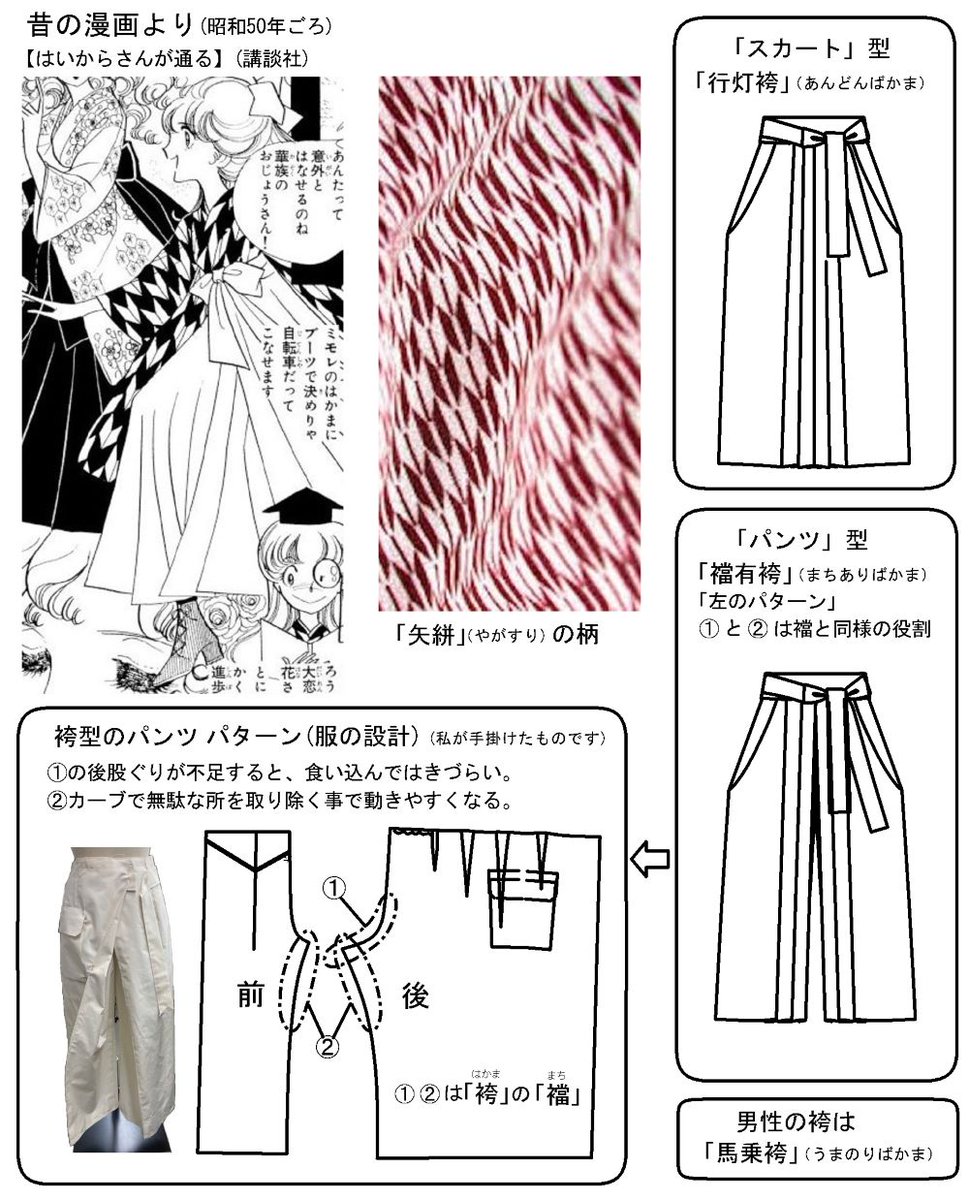

大正ロマン代表の「ハイカラさん」がしっくりきます。

優雅で、高貴なイメージが「卒業式」などの衣装として残った日本の文化でもある。

あの「はいからさんが通る」に描かれている「袴」に「ブーツ」は

令和になった今でも受け継がれています(諸説ありますが日本の歴史を変えた漫画です)

着物だと動きづらくて「学業に支障をきたす」ことから

「もっと」動きやすい「袴」を生み出したのは「日本」のオリジナルで「初めての洋装」のスタイルです。

あの有名な矢印の着物の柄は

「矢絣(やがすり)」といって女子学生の定番の柄でした。「矢は一直線に真っ直ぐ進む」という意味が込められており「縁起物」とされています。

「卒業式と言えば袴」その由来は、明治時代に入るころ、当初は着物で学業に励むことが多かった女子学生

「着物だと動きづらい」ことから学業に支障をきたすとされ、着物よりも動きやすい「袴」が誕生しました。

優雅で、高貴なイメージが「卒業式」などの衣装として残った日本の文化でもある。

あの「はいからさんが通る」に描かれている「袴」に「ブーツ」は

令和になった今でも受け継がれています(諸説ありますが日本の歴史を変えた漫画です)

着物だと動きづらくて「学業に支障をきたす」ことから

「もっと」動きやすい「袴」を生み出したのは「日本」のオリジナルで「初めての洋装」のスタイルです。

あの有名な矢印の着物の柄は

「矢絣(やがすり)」といって女子学生の定番の柄でした。「矢は一直線に真っ直ぐ進む」という意味が込められており「縁起物」とされています。

「卒業式と言えば袴」その由来は、明治時代に入るころ、当初は着物で学業に励むことが多かった女子学生

「着物だと動きづらい」ことから学業に支障をきたすとされ、着物よりも動きやすい「袴」が誕生しました。

大正時代に女性の社会進出に伴い、袴は女性の活動的な装いとして広く受け入れらたきっかけで

変化の走りから今に受け継がれています。

令和になっても卒業式に欠かせない袴となった由来には

卒業という人生の節目に「学び舎での象徴」として袴を着用する文化が続いているからです。

当時、女子教育の象徴として「袴姿」は知られた品格のあるスタイルとされていて、多くの女性が学業の場で着用していました。

そんな歴史的な背景と伝統が袴には秘められています。

変化の走りから今に受け継がれています。

令和になっても卒業式に欠かせない袴となった由来には

卒業という人生の節目に「学び舎での象徴」として袴を着用する文化が続いているからです。

当時、女子教育の象徴として「袴姿」は知られた品格のあるスタイルとされていて、多くの女性が学業の場で着用していました。

そんな歴史的な背景と伝統が袴には秘められています。

図解は「袴」の様なパンツのパターン(服の設計図)日本の人は「袴」っぽいシルエットが好きなんですね。

技術的な話ですが、スカートとパンツのドッキングは「股上(またがみ)」が深くなります。

パンツの設計のポイントのひとつは「股下のカーブ」です。要らないところは削った方が「はき心地」につながります。

袴スタイルは日本人に受け入れやすい事から、形を変えて新たな「デザイン」として今も残っています。

「日本」の文化は宝です。受け継ぐ人がいなくなれば消えてしまいます。

袴は日本の歴史と文化の中で、その形状や用途を変えながら受け継がれていることを知って欲しい。

技術的な話ですが、スカートとパンツのドッキングは「股上(またがみ)」が深くなります。

パンツの設計のポイントのひとつは「股下のカーブ」です。要らないところは削った方が「はき心地」につながります。

袴スタイルは日本人に受け入れやすい事から、形を変えて新たな「デザイン」として今も残っています。

「日本」の文化は宝です。受け継ぐ人がいなくなれば消えてしまいます。

袴は日本の歴史と文化の中で、その形状や用途を変えながら受け継がれていることを知って欲しい。

私をフォローするメリットは

洋服の雑学を学べる

服飾の洋裁知識を学べる

日本の洋装の歴史が学べる

ファッション業界の裏側を知れる

服飾パターン(設計)の知識を学べる

いつもご覧頂きありがとうございます。

日本のアパレル業界を豊かにしたい!そんなポストを発信しています▶︎@birdgrassjp

洋服の雑学を学べる

服飾の洋裁知識を学べる

日本の洋装の歴史が学べる

ファッション業界の裏側を知れる

服飾パターン(設計)の知識を学べる

いつもご覧頂きありがとうございます。

日本のアパレル業界を豊かにしたい!そんなポストを発信しています▶︎@birdgrassjp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh