La letra "Ñ" no existe en inglés, ni en francés, ni en alemán. No viene del latín y, sin embargo, está en miles de palabras del castellano y en lenguas como el gallego, el euskera, el quechua o el filipino.

Es única. Y esta es su historia.

Tira del hilo 🧵👇👇👇

Es única. Y esta es su historia.

Tira del hilo 🧵👇👇👇

Antes de continuar, si te gustan las historias de emprendimiento, innovación y de personas que han cambiado el mundo suscríbete a mi newsletter en ivanfernandezamil.com y hazte con mis 3 libros de "Historias de Galicia que nadie te había contado" en ivanfernandezamil.com/libros/

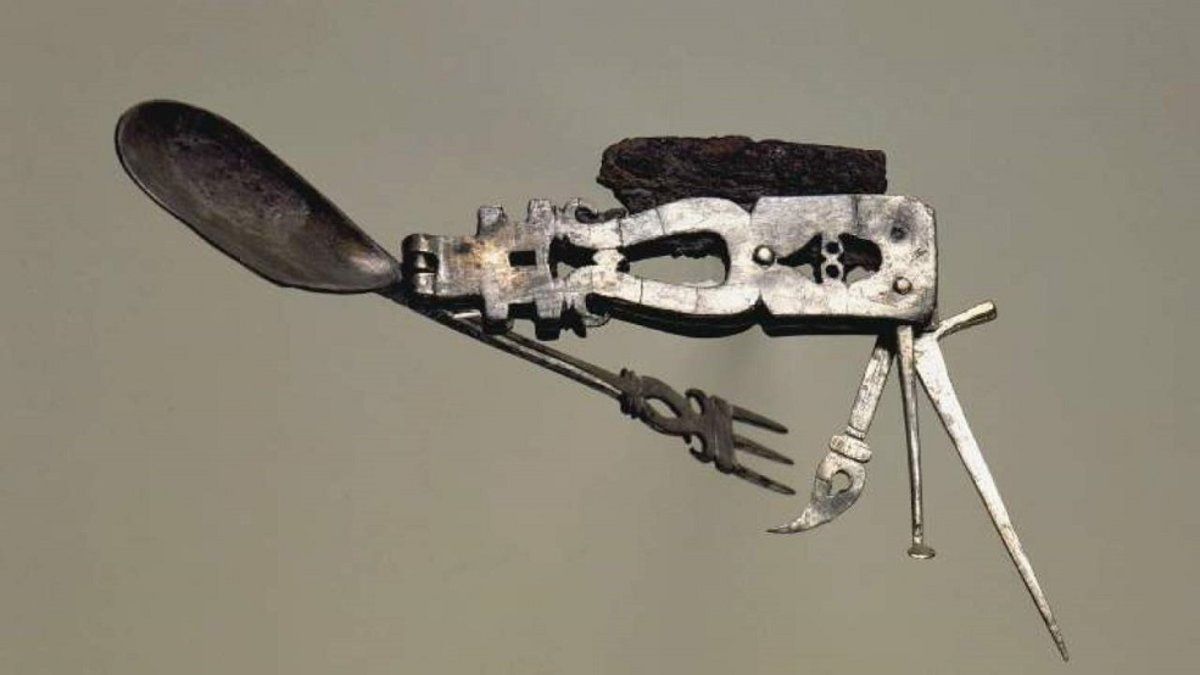

En la Edad Media, cuando los libros se copiaban a mano y cada trazo costaba tiempo, tinta y paciencia, los monjes idearon un recurso ingenioso. Para ahorrar esfuerzo, comenzaron a abreviar letras duplicadas usando un trazo sobre la letra original.

Así, donde debía escribirse “anno”, escribían “año”. La virgulilla (~) sobre la N indicaba que ahí había una doble N. Lo mismo pasaba con palabras como “donna” (doña), “pannum” (paño) o “hispannus” (español). No era un adorno, era pura necesidad y ahorro de costes.

Con el paso del tiempo, ese signo dejó de ser solo una abreviatura, empezó a pronunciarse de forma diferente y se convirtió en una letra con valor propio, en un sonido nuevo. Lo que antes era ahorro, acabó siendo identidad.

La Ñ representaba un sonido único, distinto de la "N", un sonido que no existía en latín clásico y que fue evolucionando con fuerza en el castellano. Porque, mientras otras lenguas evitaban el problema, el español lo convirtió en parte del sistema.

La primera vez que apareció impresa fue en 1492, el mismo año en que Colón llegaba a América y Nebrija publicaba la primera gramática del castellano. En ese libro, la "Ñ" ya figuraba como letra independiente y no era casualidad, era un símbolo de modernidad.

Otras lenguas tomaron caminos distintos. El francés usó “gn” (como en “champagne”), el italiano también (“lasagna”), el portugués optó por “nh” (“senhor”) y el inglés simplemente no tiene ese sonido. Solo el castellano se inventó una letra y la convirtió en letra oficial.

Con el tiempo, la "Ñ" se extendió por el mundo. Hoy aparece en lenguas originarias de América como el quechua, el aimara, el mapuche, el guaraní o el náhuatl, también en el gallego, el euskera o el tagalo de Filipinas, pero no en el catalán, donde se usa "ny".

Su importancia es tan extraordinaria que, en 1991, cuando las empresas de informática quisieron eliminarla de los teclados, se armó un escándalo brutal. Decían que no era necesaria, que ocupaba espacio y que dificultaba la “globalización”. Pero España dijo que no. Y ganó.

Desde entonces, la "Ñ" se ha convertido en mucho más que una letra. Es una declaración, una defensa de lo propio, una señal de que el lenguaje también tiene memoria, territorio e historia y que no todo debe adaptarse a lo anglosajón.

Porque la "Ñ" no es una rareza, sino una huella de cómo el castellano creció a partir de lo que tenía, y no de lo que le faltaba. Una prueba de que la lengua también se inventa y se vive.

No es casual que esté en palabras como “año”, “niño”, “sueño” o “España”. Todas ellas hablan de tiempo, de identidad, de futuro. De algo que se proyecta más allá. En todas ellas está la "Ñ", esa letra medieval que emplean cada día más de 600 millones de hispanohablantes.

Si te ha gustado suscríbete a mi newsletter en ivanfernandezamil.com junto a +6.600 suscriptores, sígueme y recuerda hacer RT del primer tuit para poder seguir escribiendo #LoshilosdeIVAN.

Hazte con mis libros aquí: ivanfernandezamil.com/libros x.com/15279706093506…

Hazte con mis libros aquí: ivanfernandezamil.com/libros x.com/15279706093506…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh