1967年10月21日、香川県高松市生まれ。国語辞典編纂者(出版社社員ではありません)。『三省堂国語辞典』編集委員。著書『日本語はこわくない』PHP、『日本語をもっとつかまえろ!』毎日新聞出版、『知っておくと役立つ 街の変な日本語』朝日新書、『ことばハンター』ポプラ社 他。『気持ちを表すことばの辞典』ナツメ社 も監修。

How to get URL link on X (Twitter) App

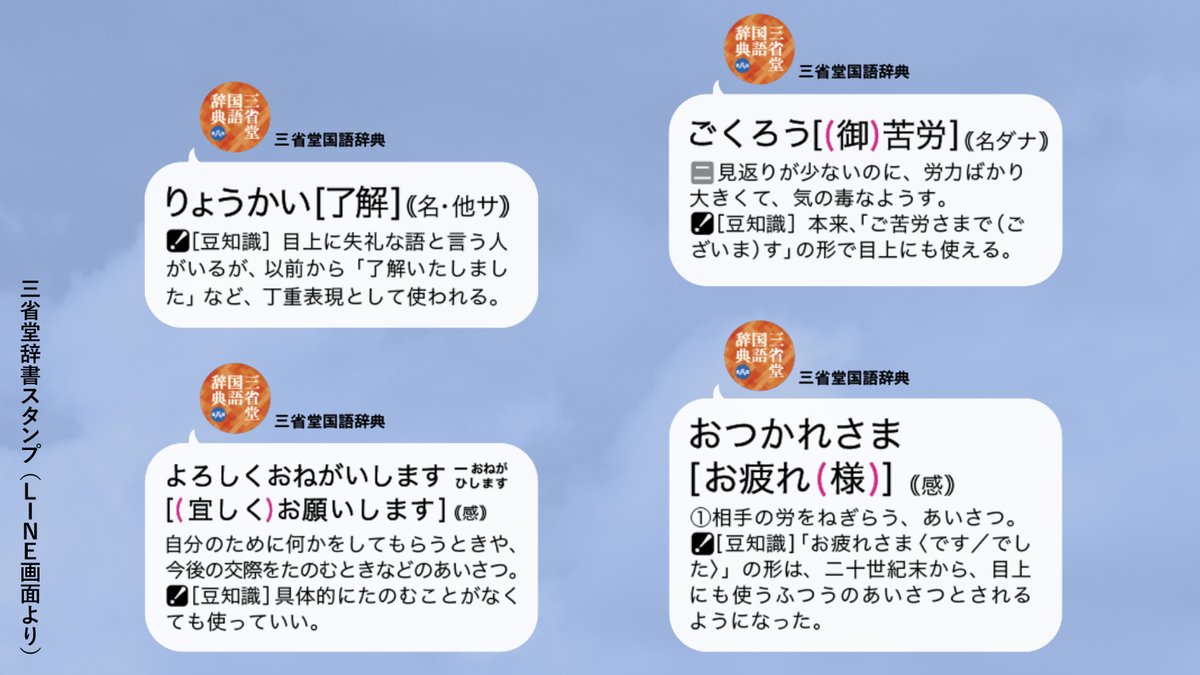

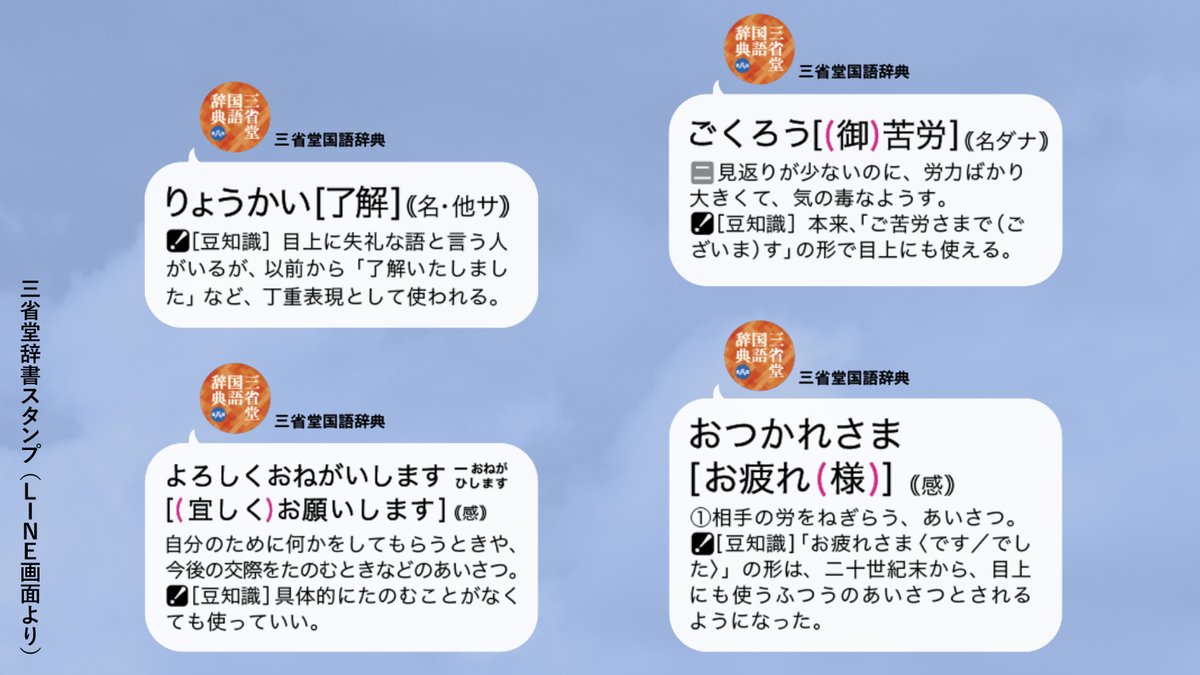

https://twitter.com/npong0811/status/1628636058874425346「三省堂国語辞典」のスタンプでは、「……にも使える」「……として使われる」などと言ってはいますが、新しいビジネスマナー等を否定してはいません。新マナーの提唱者が従来のマナーを「ダメ」と言っているのに対し、従来のマナーも経緯を見れば「正当性」があると情報提供しているのです。

https://twitter.com/IIMA_Hiroaki/status/741895366618927104