東大文学部中国思想文化学研究室(赤門すぐそば)に通っています。漢籍とか漢方とか漢文とか、中国や古典に関する話題をツブヤキます。 研究室を見学してみたいという駒場生の方、大歓迎! ぜひDMください。

How to get URL link on X (Twitter) App

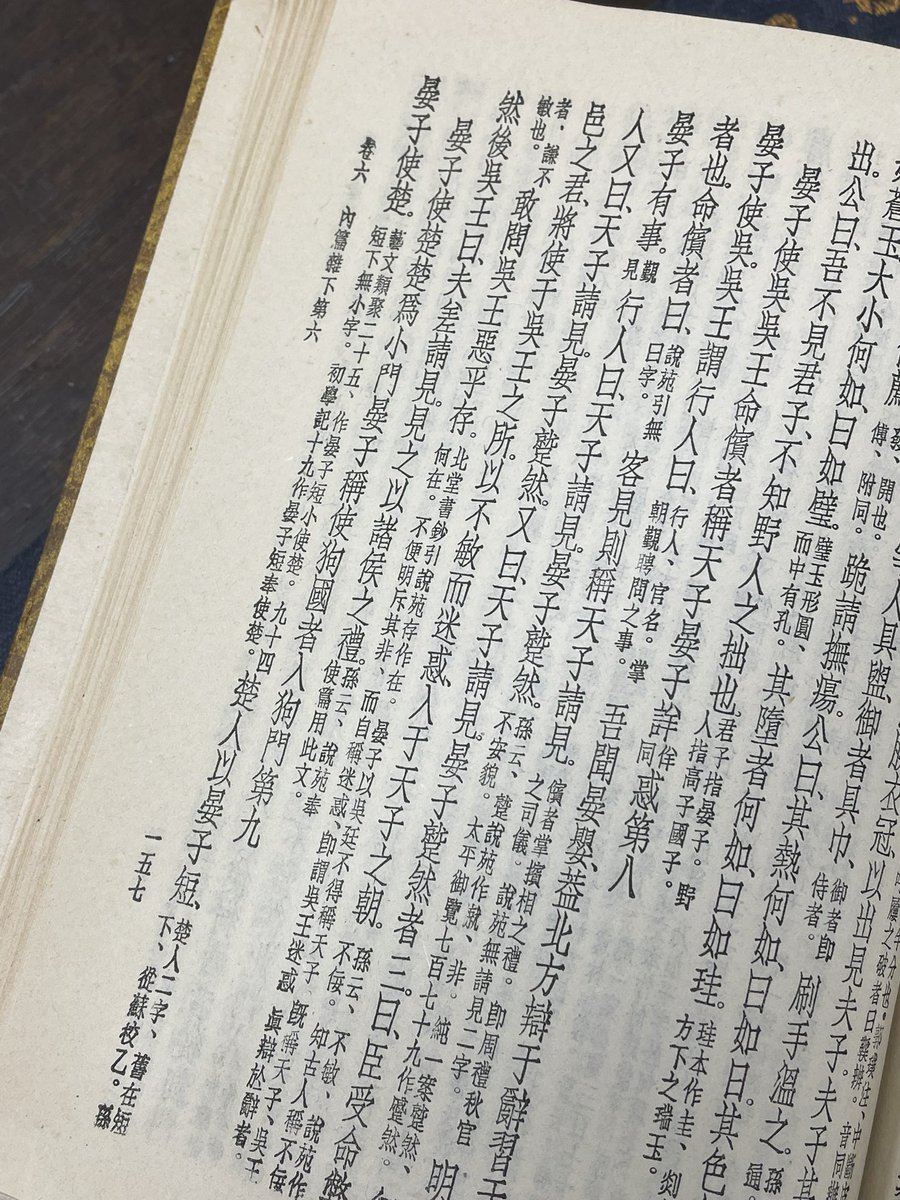

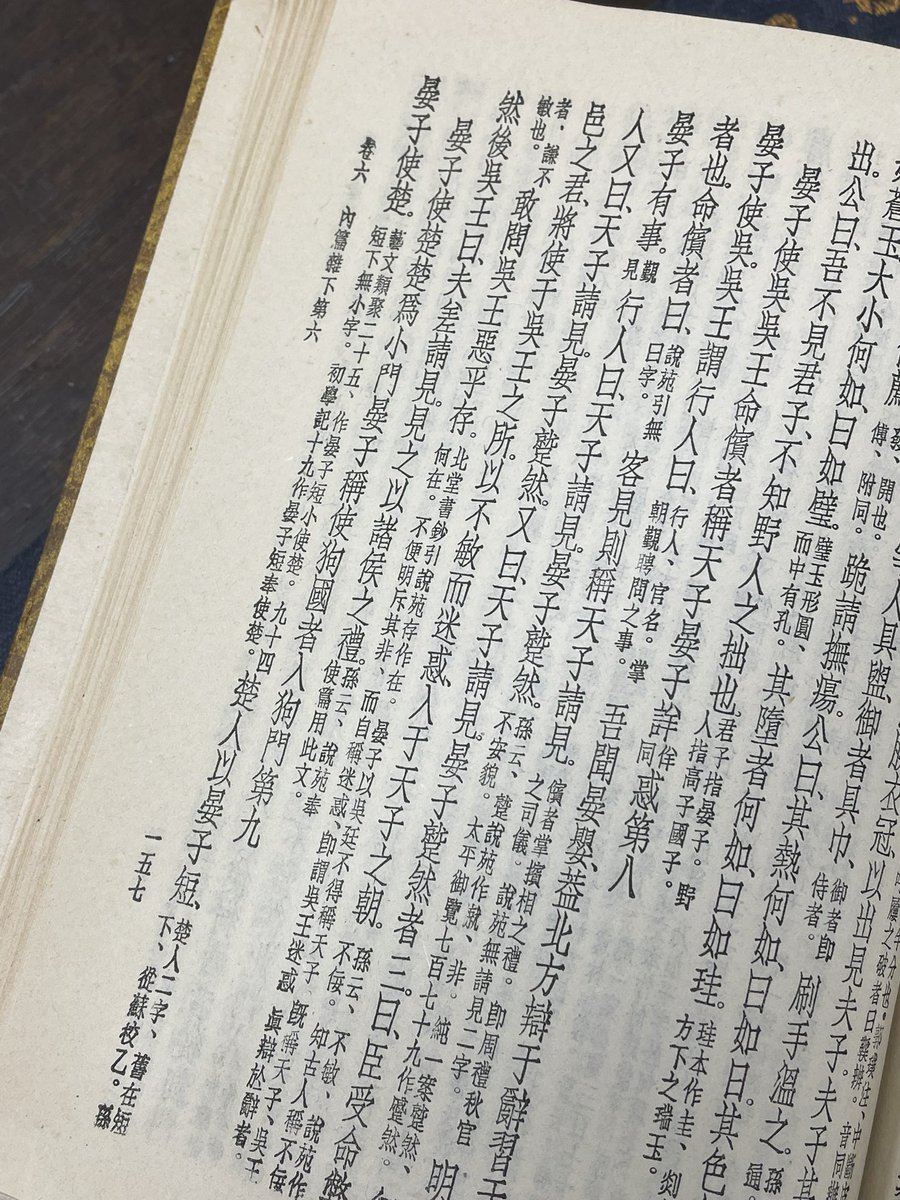

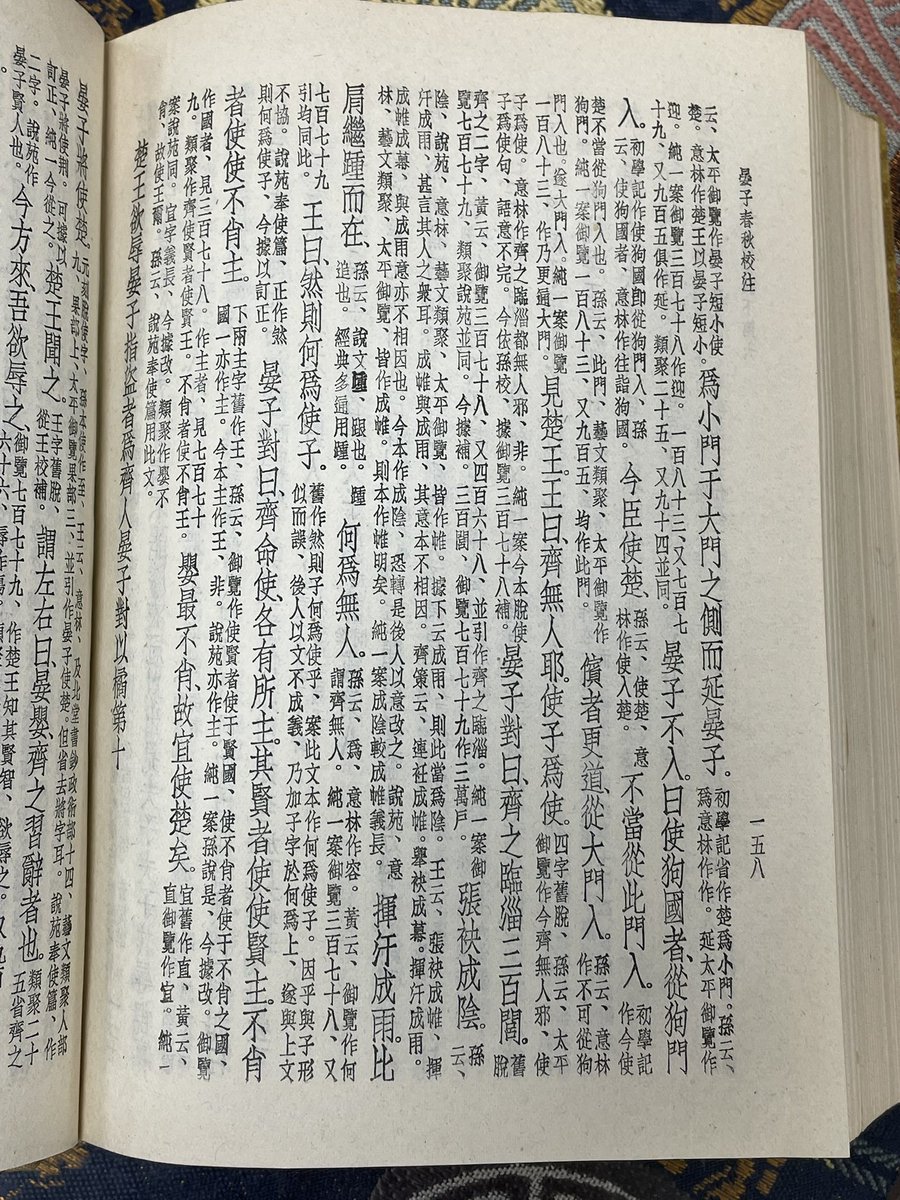

https://twitter.com/ikazombie/status/1901249697957785653『晏子春秋』内雑篇下「晏子使楚。以晏子短、楚人為小門于大門之側而延晏子。晏子不入、曰、使狗國者、從狗門入。今臣使楚、不當從此門入」

昭和64年1月7日の改元に際する総理大臣談話では「新しい元号は「平成」であります。これは、史記の五帝本紀及び書経の大禹謨中の「内平らかに外成る(史記)」「地平らかに天成る(書経)」という文言の中から引用したものであります」と説明しています。

昭和64年1月7日の改元に際する総理大臣談話では「新しい元号は「平成」であります。これは、史記の五帝本紀及び書経の大禹謨中の「内平らかに外成る(史記)」「地平らかに天成る(書経)」という文言の中から引用したものであります」と説明しています。

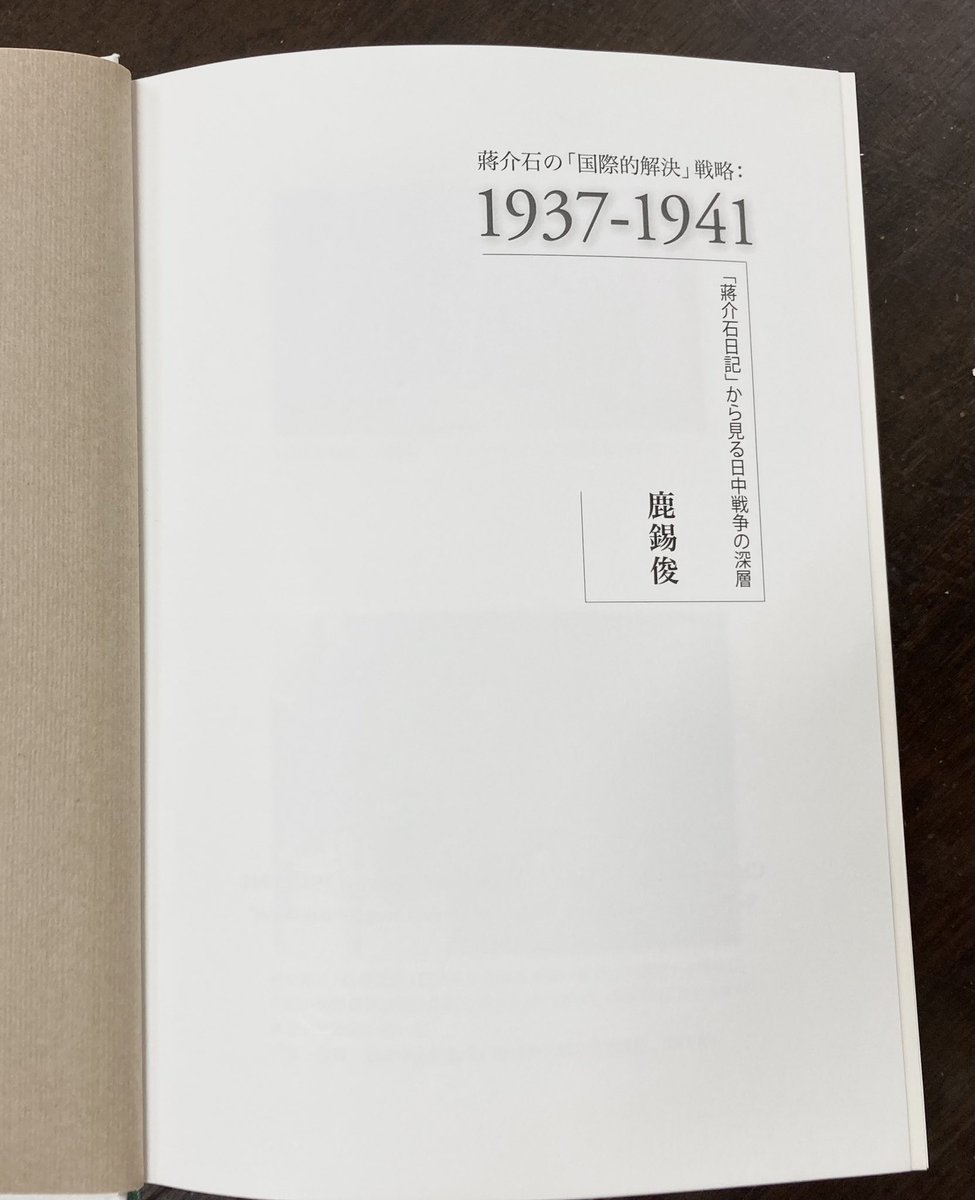

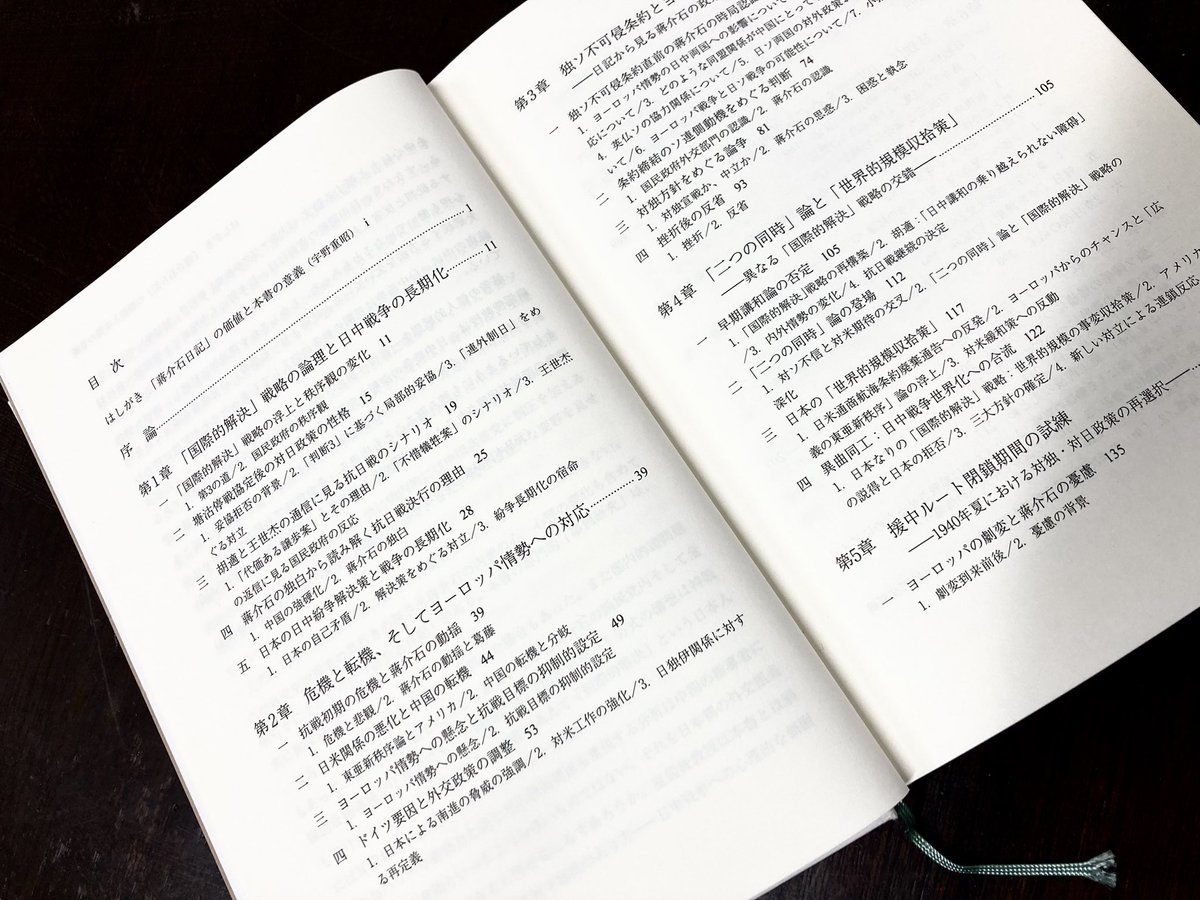

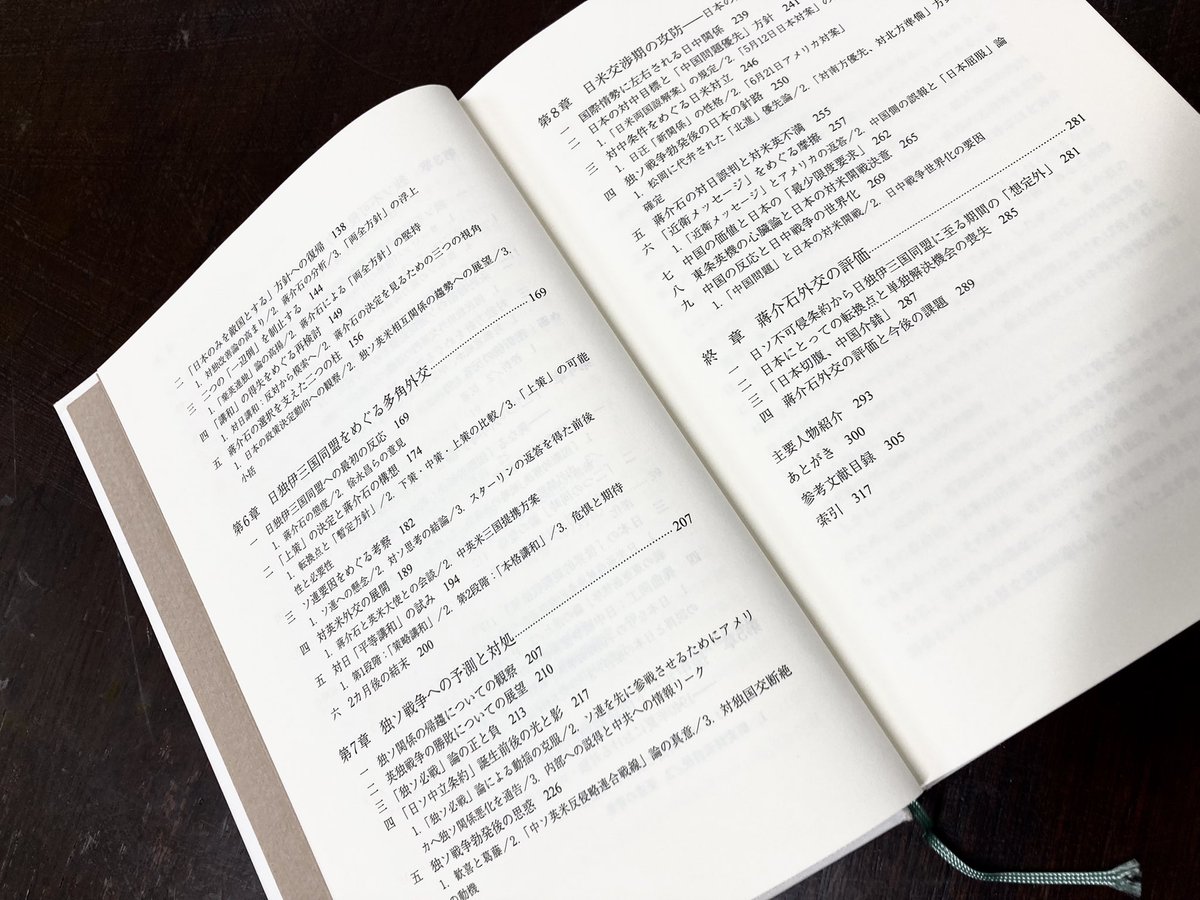

この研究は未刊行資料「蒋介石日記」を軸に蒋介石の国際情勢認識と抗日戦略構想の変遷を追いつつ、同時期の日本側の認識・判断と照らし合わせ、

この研究は未刊行資料「蒋介石日記」を軸に蒋介石の国際情勢認識と抗日戦略構想の変遷を追いつつ、同時期の日本側の認識・判断と照らし合わせ、https://twitter.com/UTokyo_chutetsu/status/1426099587408822278