旧アカウント@boots_fleck アドレスが使えず、ログイン出来なくなり、新しくアカウントを作りました。中世ヨーロッパの歴史に、ほんの少し興味があります。

How to get URL link on X (Twitter) App

https://twitter.com/inuchochin/status/1648097047143403521

https://twitter.com/tonogen0805/status/1711769561132060974通行人を斬った。斬られるのは大抵平民であった。私が小さい頃稀に邸外へ出たのでも、よくその死骸を見た。斬られた死骸は、しばらく菰を着せてその場に置いて、取引人が引取って行くのを待った。直きに引取人が出ないと、桶に入れて葭簀で巻いて置いたものである」

https://twitter.com/kasumi_girl/status/1606273899368366080あるいは、これが高等遊民的な話であったとしても、いわゆるスラング的な形でここでは使われる『木簡を読む人』というのは社会のごく一部で、そもそも昔の貴族や知的階級の一部がそれにあたるのですよね。

https://twitter.com/boots_fleck1/status/1606591065347493888兵士を集めることは、一般的には困難でした。

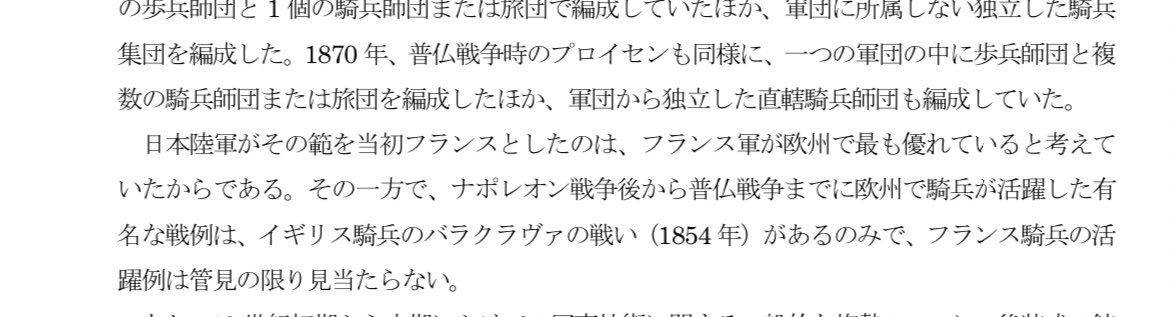

https://twitter.com/boots_fleck1/status/1606317493970079745騎兵の突きは無謀とかいう話が元ですからね。

https://twitter.com/boots_fleck1/status/1606317493970079745

ことを敢えて無視してる。

ことを敢えて無視してる。

https://twitter.com/SagaraSouju/status/1604899106001784832

での騎兵の活躍が知りたければ、日本騎兵八十年史を読んでください。

での騎兵の活躍が知りたければ、日本騎兵八十年史を読んでください。