Womöglich der Mensch auf dem Planeten, der am meisten über wirecard weiß (Tagesschau)

https://t.co/hsfJY7szyy @askjig #afdverbotsverfahrenjetzt

2 subscribers

How to get URL link on X (Twitter) App

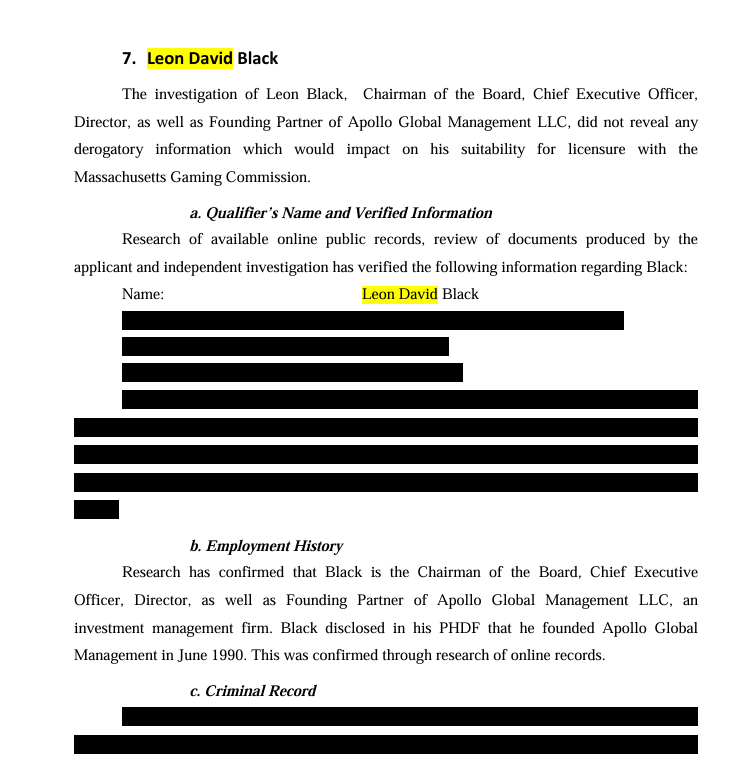

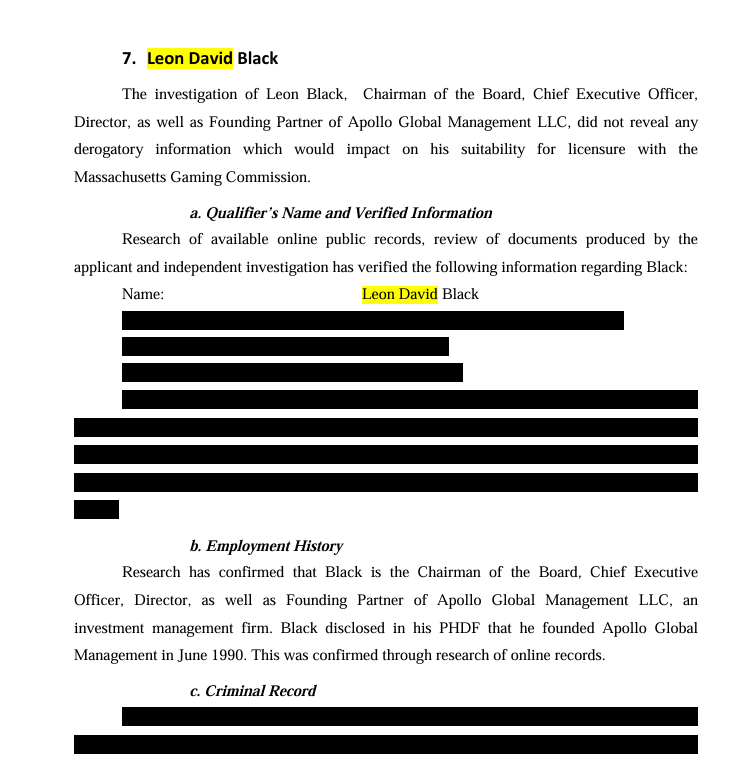

#leondavidblack #Apollo #caesars

#leondavidblack #Apollo #caesars

https://twitter.com/chickajig/status/2023038213338837059

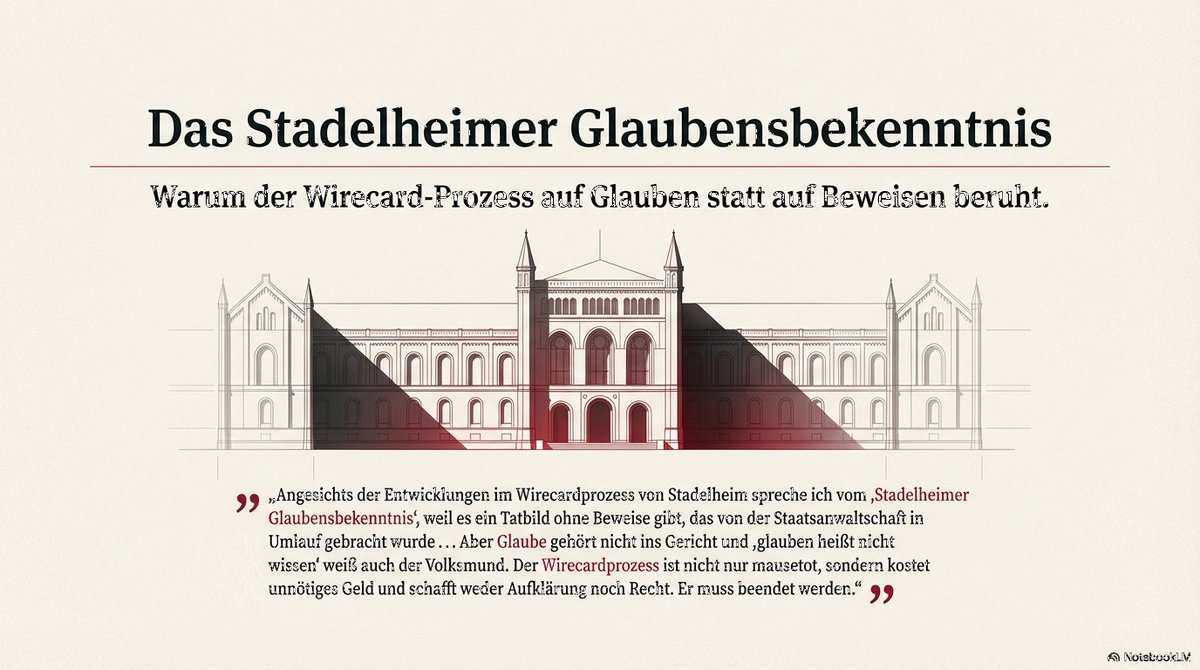

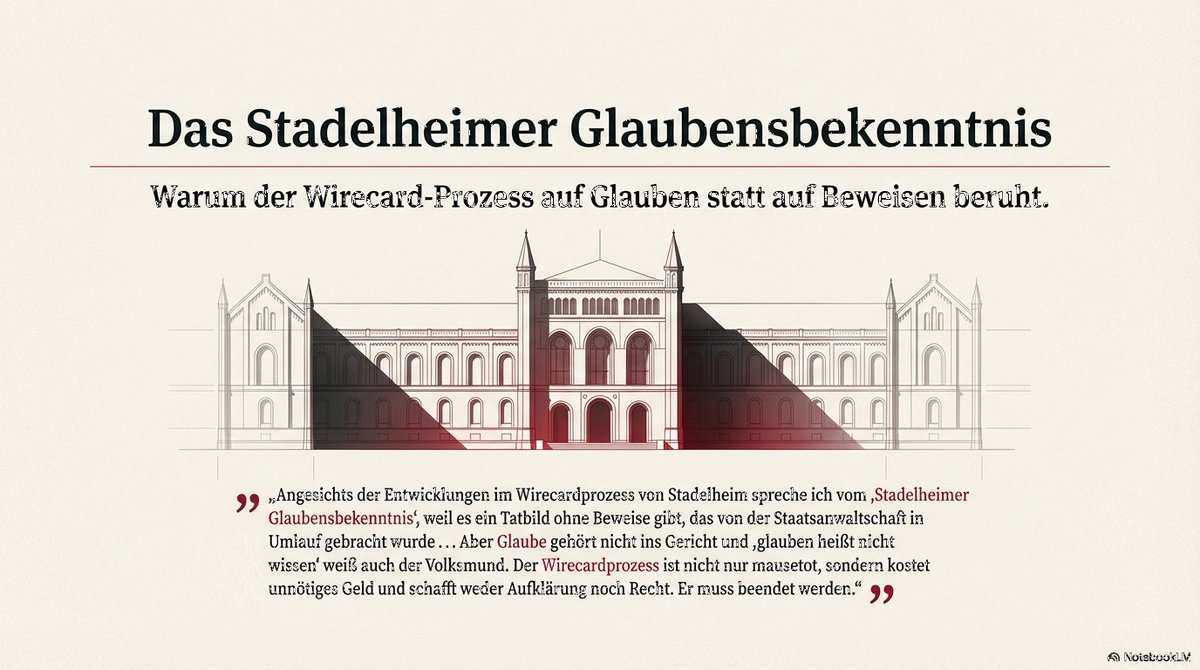

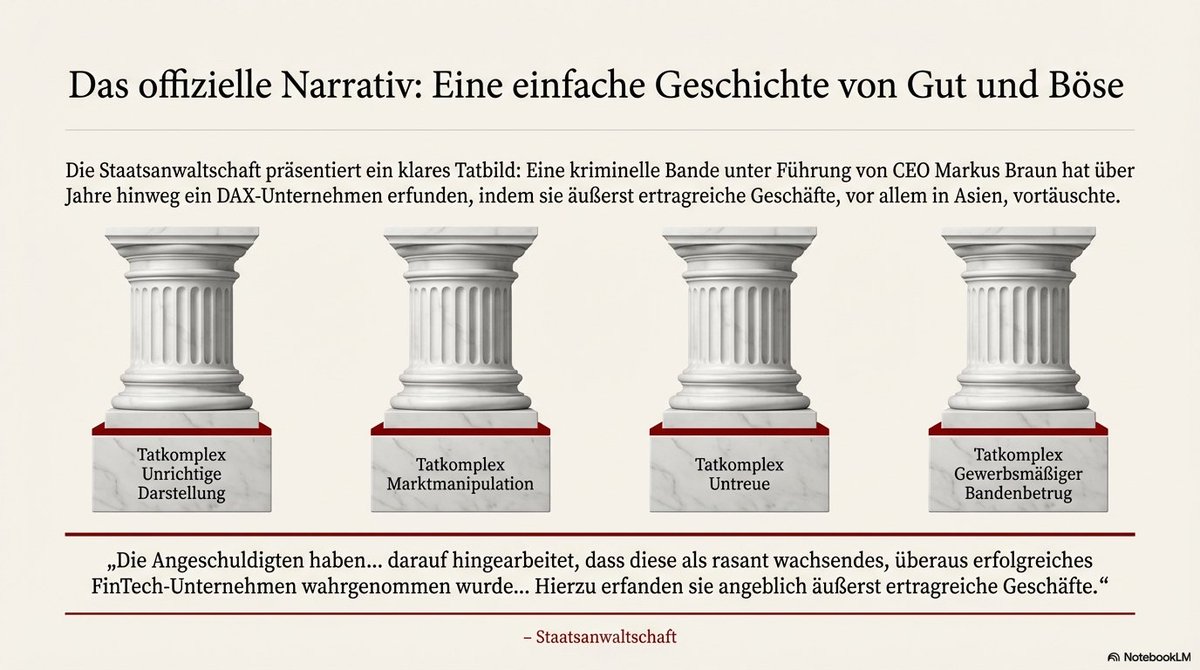

#wirecard

#wirecard

#wirecard #enjoythesilence

#wirecard #enjoythesilence

#wirecard #schandelsblättchen #enjoythesilence #silencespeaks #medienskandl

#wirecard #schandelsblättchen #enjoythesilence #silencespeaks #medienskandl

#wirecard

#wirecard

#bretagne

#bretagne