Enseignant #HG - auteur chez @PComposes #guerre1870 #Paris- histoire urbaine, histoire sociale et politique du XIXe - recensions @nonfiction_fr

How to get URL link on X (Twitter) App

Marville, de son vrai nom Charles-François Bossu, commence sa carrière comme dessinateur et graveur. L'"imprimé romantique" connaît alors une grande vogue éditoriale : on publie des albums de paysages, de monuments, d'oeuvres d'art... 2/17

Marville, de son vrai nom Charles-François Bossu, commence sa carrière comme dessinateur et graveur. L'"imprimé romantique" connaît alors une grande vogue éditoriale : on publie des albums de paysages, de monuments, d'oeuvres d'art... 2/17

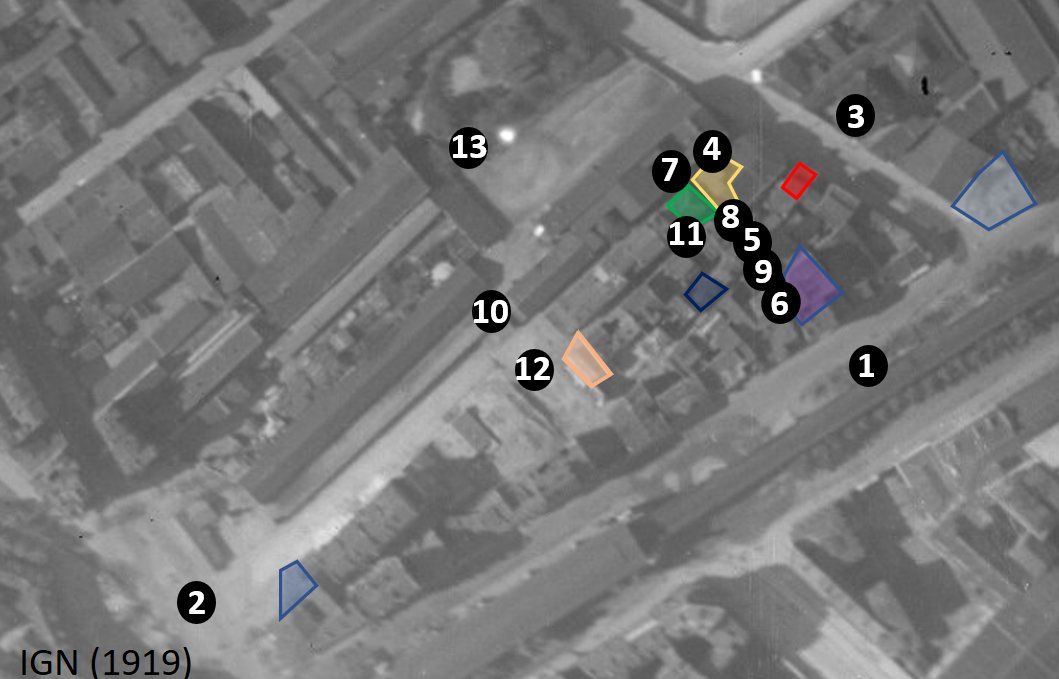

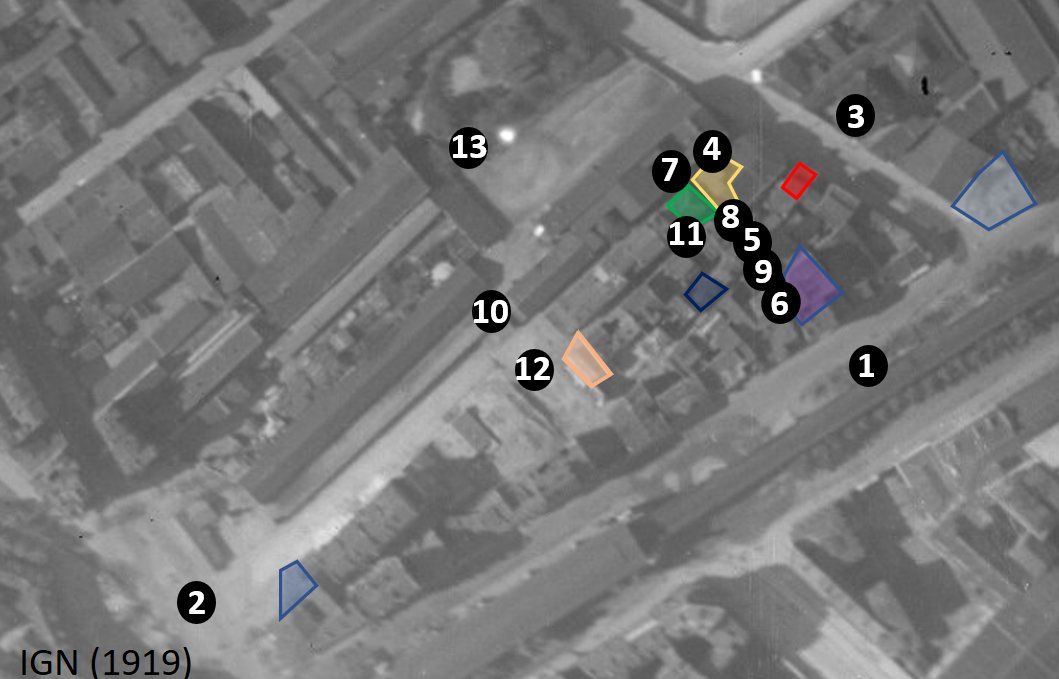

La photo de Marville représente le paysage des Buttes Elisa-Borey, entre Menilmontant et la rue Sorbier. Un deuxième cliché permet de s'appuyer sur plusieurs repères encore existants pour la localiser précisément. 2/24

La photo de Marville représente le paysage des Buttes Elisa-Borey, entre Menilmontant et la rue Sorbier. Un deuxième cliché permet de s'appuyer sur plusieurs repères encore existants pour la localiser précisément. 2/24

C’est au milieu du XIXe siècle qu’émerge la notion d’insalubrité : en 1850, une loi instaure la Commission des logements insalubres chargée de lutter contre l’habitat "de nature à porter atteinte à la santé des habitants". 2/25

C’est au milieu du XIXe siècle qu’émerge la notion d’insalubrité : en 1850, une loi instaure la Commission des logements insalubres chargée de lutter contre l’habitat "de nature à porter atteinte à la santé des habitants". 2/25

A la fin du XVIe siècle, les Guerres de religion ont durement marqué le royaume et sa capitale. Henri IV, devenu roi en 1589, ne parvient à entrer dans Paris qu’en 1594. Il a entre-temps, en 1590, fait subir à la ville un rude siège de plusieurs mois. 2/15

A la fin du XVIe siècle, les Guerres de religion ont durement marqué le royaume et sa capitale. Henri IV, devenu roi en 1589, ne parvient à entrer dans Paris qu’en 1594. Il a entre-temps, en 1590, fait subir à la ville un rude siège de plusieurs mois. 2/15

En 1793, la guerre se généralise et la situation militaire de la France révolutionnaire devient très inquiétante. (carte @cartolycee) 2/21

En 1793, la guerre se généralise et la situation militaire de la France révolutionnaire devient très inquiétante. (carte @cartolycee) 2/21

La Mortellerie tire son nom des ouvriers morteliers préparant le mortier pour les maçons, et qui tirent profit de leur proximité avec la Seine. 2/21

La Mortellerie tire son nom des ouvriers morteliers préparant le mortier pour les maçons, et qui tirent profit de leur proximité avec la Seine. 2/21

L'Amérique hispanique, indépendante depuis les années 1810-20, était devenue un terrain d'affrontement pour la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

L'Amérique hispanique, indépendante depuis les années 1810-20, était devenue un terrain d'affrontement pour la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis

C'est le 3ème épisode de notre série Portrait(s) d'histoire : aujourd'hui, on parle de Joachim Simonnet, planteur de canne à sucre à Saint-Domingue, chassé par la révolution des esclaves et réfugié en métropole où il finira sa vie en banlieue parisienne, au Pré-St-Gervais 2/25

C'est le 3ème épisode de notre série Portrait(s) d'histoire : aujourd'hui, on parle de Joachim Simonnet, planteur de canne à sucre à Saint-Domingue, chassé par la révolution des esclaves et réfugié en métropole où il finira sa vie en banlieue parisienne, au Pré-St-Gervais 2/25

"Lugubre et lépreuse", "fouillis grouillant de miséreux déguenillés", "horde de réfractaires et d'irréguliers" : la presse de l'époque rivalisait de mots délicats pour la décrire. 2/25

"Lugubre et lépreuse", "fouillis grouillant de miséreux déguenillés", "horde de réfractaires et d'irréguliers" : la presse de l'époque rivalisait de mots délicats pour la décrire. 2/25

2ème fil de notre épisode 2 des "Portrait(s) d'histoire (par ici pour le 1er

2ème fil de notre épisode 2 des "Portrait(s) d'histoire (par ici pour le 1er https://twitter.com/montbazet1/status/1622620309080743937?s=20) 2/22

C'est l'épisode 2 de nos "Portrait(s) d'histoire". Aujourd'hui : Saïd-Désiré, chrétien et kabyle ou les méandres de l'identité. 2/25

C'est l'épisode 2 de nos "Portrait(s) d'histoire". Aujourd'hui : Saïd-Désiré, chrétien et kabyle ou les méandres de l'identité. 2/25

La paroisse de Saint-Séverin, dans le quartier latin, était fortement imprégnée par le jansénisme depuis le XVIIIe s.

La paroisse de Saint-Séverin, dans le quartier latin, était fortement imprégnée par le jansénisme depuis le XVIIIe s.

Femme et domestique, raconter son histoire est complexe : les sources sont plus rares et on parle souvent à sa place. Il faut donc s’armer de patience et recouper quantité d’allusions diverses. 2/25

Femme et domestique, raconter son histoire est complexe : les sources sont plus rares et on parle souvent à sa place. Il faut donc s’armer de patience et recouper quantité d’allusions diverses. 2/25

A l’origine de ce quartier, la « butte aux gravois » : dès le XIVe s., au pied de l’enceinte édifiée par Charles V, terres de remblais et déchets accumulés forment un véritable petit mont. Il est bien visible sur les plans du XVIe s. 2/

A l’origine de ce quartier, la « butte aux gravois » : dès le XIVe s., au pied de l’enceinte édifiée par Charles V, terres de remblais et déchets accumulés forment un véritable petit mont. Il est bien visible sur les plans du XVIe s. 2/

La forme même de la rue est atypique et témoigne de son ancien usage : il s’agit d’un bastion de l’enceinte qui entourait Paris au XIXe s. 2/

La forme même de la rue est atypique et témoigne de son ancien usage : il s’agit d’un bastion de l’enceinte qui entourait Paris au XIXe s. 2/

Au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, les “Prés Saint-Gervais”, comme on les appelle alors, forment un hameau rural à quelques kilomètres de Paris. 2/31

Au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, les “Prés Saint-Gervais”, comme on les appelle alors, forment un hameau rural à quelques kilomètres de Paris. 2/31

L'eau est une ressource précieuse en ville : un enjeu vital, sanitaire et politique. Son contrôle est l'objet de débats comme de luttes, encore aujourd'hui, au Nord et au Sud, entre privé et public 2/

L'eau est une ressource précieuse en ville : un enjeu vital, sanitaire et politique. Son contrôle est l'objet de débats comme de luttes, encore aujourd'hui, au Nord et au Sud, entre privé et public 2/

Car Rambuteau a surtout été sous la monarchie de Juillet un préfet de grands travaux urbanistiques, un peu occultés par ceux d’Haussmann. 2/19

Car Rambuteau a surtout été sous la monarchie de Juillet un préfet de grands travaux urbanistiques, un peu occultés par ceux d’Haussmann. 2/19

Le trésor du musée selon moi 🤩 ce tissu très bien conservé du VIIIe s., avec deux amazones chassant la panthère. Un motif païen, peut être persan, mais qui servait à envelopper des reliques du monastère de Faremoutiers

Le trésor du musée selon moi 🤩 ce tissu très bien conservé du VIIIe s., avec deux amazones chassant la panthère. Un motif païen, peut être persan, mais qui servait à envelopper des reliques du monastère de Faremoutiers

Le Paris du premier XIXe siècle frappe par sa puanteur et sa saleté. La romancière britannique Fanny Trollope en a laissé une longue description en 1835, souvent citée : "On est choqué et dégoûté à chaque pas par des spectacles et des odeurs que je n'ose décrire" 2/21

Le Paris du premier XIXe siècle frappe par sa puanteur et sa saleté. La romancière britannique Fanny Trollope en a laissé une longue description en 1835, souvent citée : "On est choqué et dégoûté à chaque pas par des spectacles et des odeurs que je n'ose décrire" 2/21