自己紹介 京都大学で経済学を教えています。人間の経済心理の限定合理性に着目する「行動経済学」を専門としています。実際の生活の中で仮説検証を行う「フィールド実験」を用いています。経済学と機械学習の融合研究にも励んでいます。京都大学交響楽団音楽部長、消費者庁研究センター長、デジタル市場競争会議議員等もしています。

How to get URL link on X (Twitter) App

https://twitter.com/takanoriida/status/1537672340565536768

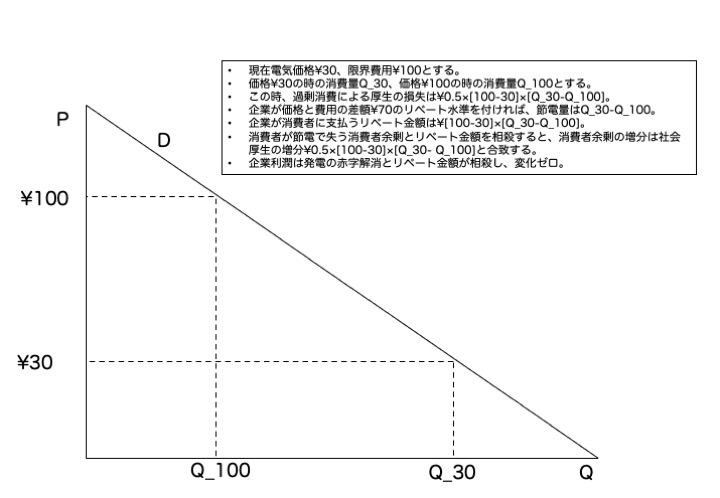

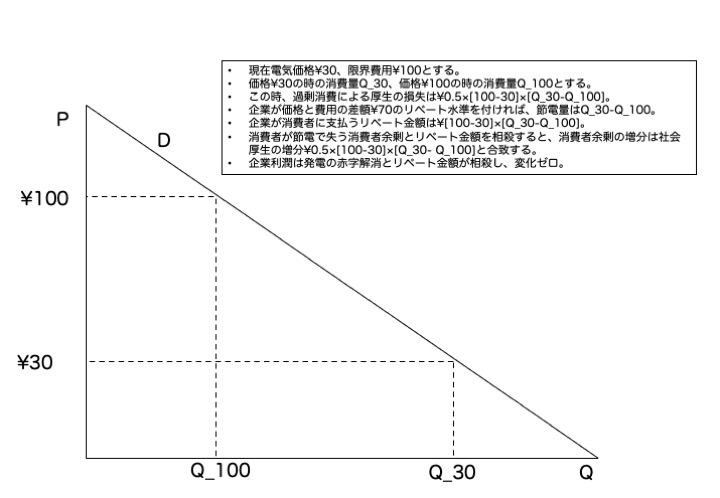

単純に価格=限界費用とするダイナミックプライシングでも同じ社会厚生が得られますが、分配問題として考えるとリベート方式の良いところは社会厚生の増分が消費者余剰の増分と合致することです。だから消費者に人気があります。弱点は損失回避が働かないので節電量は小さい。

単純に価格=限界費用とするダイナミックプライシングでも同じ社会厚生が得られますが、分配問題として考えるとリベート方式の良いところは社会厚生の増分が消費者余剰の増分と合致することです。だから消費者に人気があります。弱点は損失回避が働かないので節電量は小さい。

https://twitter.com/itmedia_news/status/1534855339547381760僕がデマンドレスポンス研究を始めたばかりの頃、講演会等には電事連等の見張りがつき、彼らにとって都合の悪い発言があると、経産省に苦情が届けられたのも懐かしい思い出です。今回はしっかりやろう。協力は惜しみません。連絡してください。

https://twitter.com/takanoriida/status/1537246743074832384①節電効果は、ダイナミックプライシング型が15%程度、リベート型が5%程度で前者が優れます(参考までに情報提供のナッジは3%程度)。これは米国でも確認されています。人間は損失回避性があるので、お金を払う方が強く反応します。

https://twitter.com/takanoriida/status/1536923095495491584①リベート水準は、現金であれポイントであれ、価格と限界費用の差額に設定すること。例えば、小売電気価格を30円、卸電気価格(限界費用の代理変数)を100円とした時、その差額70円をリベート水準とします。そして、リベート金額は、リベート水準(¥) × 節電量(kWh)として計算されます。

https://twitter.com/takanoriida/status/1453564936613814272検索エンジン経由で収集される個人情報とウェアラブルで収集される個人情報の違いは「意識性」である。検索で個人情報を入力する時には多少なりとも意識する。場合によっては即座に履歴を消去するだろう。ウェアラブルではもっと重要な情報を抜かれることを普段は意識しない。こちらの方が危ない。

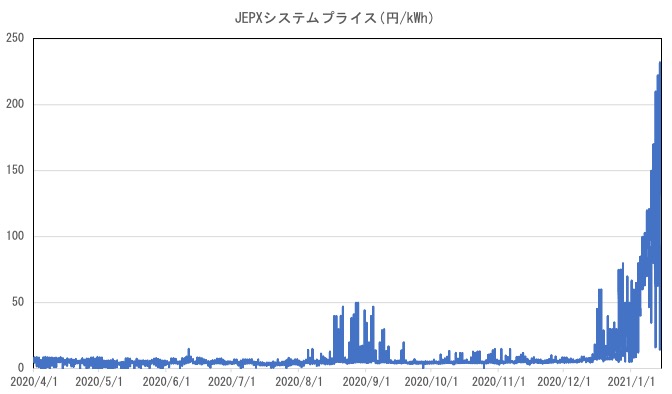

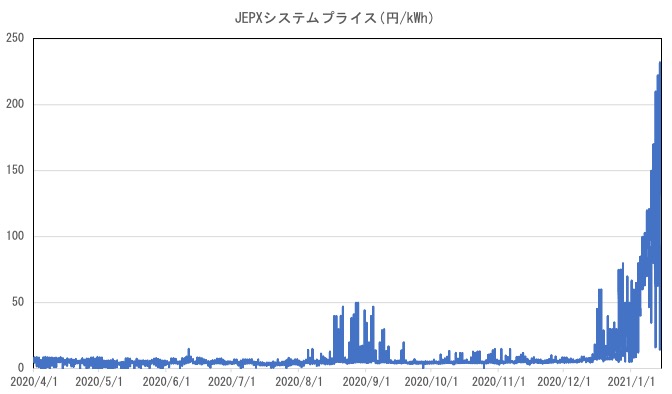

https://twitter.com/takanoriida/status/1353111294673620997逆説的ながら大震災後に辛うじて安定供給が守られたのは震災前の地域独占時代の過剰気味な先行投資のお陰。これから発送配電の諸施設が老朽化していくと自由化後の英国のように安定供給危機は一気に顕在化してくる。覚悟を決めて技術革新を前取りしながら震災熱波風雪をしのいでいくしかありません。

https://twitter.com/takanoriida/status/1348969118767087624

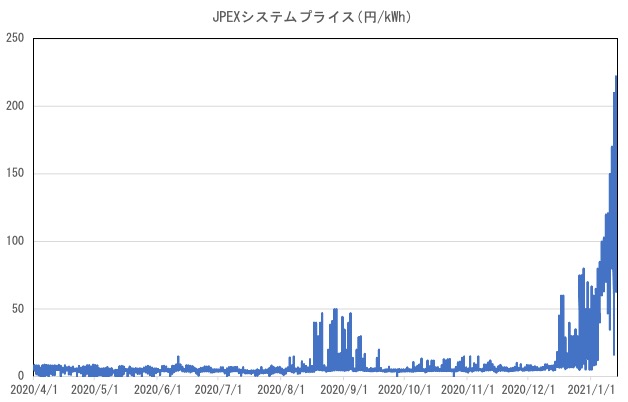

エネ庁が国民に向けて動くことはなさそうですが、今とりあえず家庭業務の需要家が出来ることは暖房熱源を電気からガス灯油に切り替えること。リンク先を信頼する限り家庭の暖房は6割方電気を熱源に使うようです。雪国だと8割方灯油なのですが。

エネ庁が国民に向けて動くことはなさそうですが、今とりあえず家庭業務の需要家が出来ることは暖房熱源を電気からガス灯油に切り替えること。リンク先を信頼する限り家庭の暖房は6割方電気を熱源に使うようです。雪国だと8割方灯油なのですが。https://twitter.com/takanoriida/status/13492199206476226561月13日時点の接触確認アプリDL率(現在利用率はもっと低い)18.6%、単純計算によるDL者の陽性登録率16.1%。分かっていたことだが行動経済学のいう「オプトイン2割の壁」を証左している。

https://twitter.com/takanoriida/status/1348731412451532802

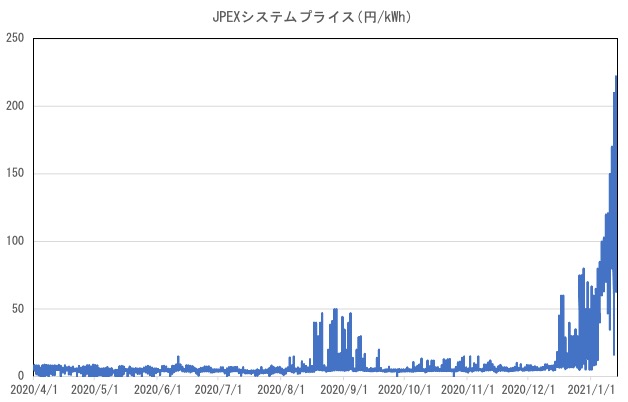

旧知の全国紙記者から意見を求められました。記事にもなるかも知れませんが①市場の失敗ではない。供給が尽きれば価格が逆L字型に高騰するのは市場の成功。市場に任せてはいけないものを市場に任せたか、市場設計が中途半端で一面的だったか、いずれにせよ市場の使い方の政策の失敗。

旧知の全国紙記者から意見を求められました。記事にもなるかも知れませんが①市場の失敗ではない。供給が尽きれば価格が逆L字型に高騰するのは市場の成功。市場に任せてはいけないものを市場に任せたか、市場設計が中途半端で一面的だったか、いずれにせよ市場の使い方の政策の失敗。