Le week-end dernier, on a voté pour nos #maires #Municipales2020 : une tradition civique héritée en partie du Moyen Âge. Un thread ⬇️ ! #histoire #medievaltwitter

Dans tout l’Occident, les XIIe et XIIIe siècles sont marqués par une expansion urbaine sans précédent. La croissance économique aidant, les anciens centres urbains se repeuplent et de nouvelles villes apparaissent un peu partout

A partir du XIe siècle, les communautés urbaines revendiquent et obtiennent, parfois de haute lutte, des chartes de franchise leur accordant un certain degré d’autonomie. Le mouvement communal, né dans la péninsule Italique, gagne ensuite toute l’Europe du Nord.

Le modèle communal donne lieu à des institutions globalement similaires d’une ville à une autre. Le plus souvent, la commune est dirigée par un collège de consuls chargés de l’administration urbaine, du prélèvement des impôts et parfois de la justice.

Leur nombre est souvent très symboliquement fixé à douze, tendant à identifier ces magistrats aux apôtres du Christ...

Au cours du XIIIe siècle, on voit souvent apparaître un à quatre notables chargés de présider le conseil et même, lorsque la ville est suffisamment autonome, de conduire sa politique extérieure. C’est le maire, aussi appelé bourgmestre

Il faut cependant souligner qu’existent une foule de cas particuliers, car chaque ville a sa propre histoire dont les institutions sont le reflet. Consuls, capitouls, échevins, maires, jurés, bourgmestres,... Une grande variété sémantique et politique !

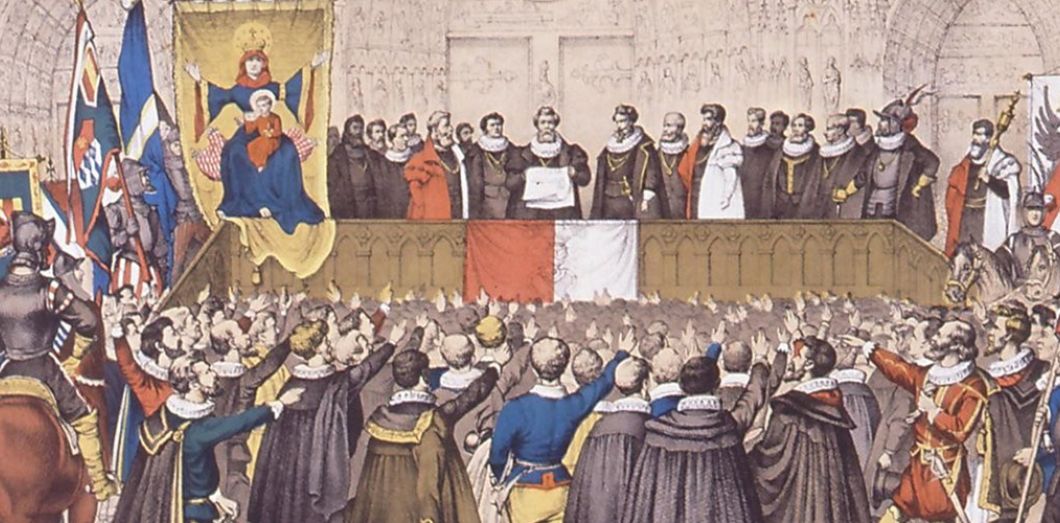

Partout, la commune fait émerger un modèle représentatif associant la population, ou du moins une partie de celle-ci, à la décision politique. L’intronisation des magistrats constitue notamment un temps fort de la vie civique

Dans les pays allemands, l’assemblée se tient tous les ans à date fixe, généralement sur la place principale, devant l’hôtel de ville. L’ancien et le nouveau conseil se présentent à la foule et prêtent serment de servir la communauté.

La cérémonie est aussi l’occasion de réaffirmer les fondements (réels ou réimaginés) sur lesquels repose la communauté civique. On en profite pour lire à haute voix les statuts de la ville... et, le cas échéant, pour actualiser, plus ou moins discrètement, le droit !

En Allemagne du Sud, la communauté des bourgeois renouvelle le « serment des bourgeois » qui fonde symboliquement la communauté civique (celle-ci est, au sens strict, une "conjuration", con-juratio). Les consuls rappellent en public qu’ils ont été élus « pour le commun profit ».

Qu’on ne s’y trompe pas : ces institutions ne sont pas « démocratiques ». En Allemagne, les consuls sont nommés à vie et choisissent eux-mêmes les remplaçants de leurs confrères décédés... Ce qui évidemment renforce la domination d’une petite élite

Si le nouveau conseil est intronisé et acclamé chaque année, un processus que les sources nomment parfois "electio", le processus n’a donc rien d’une élection au sens moderne.

L’idée, pourtant, est dans l’air. À Brême, un statut de 1246 stipule ainsi que « les consuls seront désormais, comme c’était le cas autrefois, nommés par la communauté des bourgeois »... mais très vite l’élite marchande revient sur ce principe !

À Kampen aux Pays-Bas, un texte du XIVe siècle précise que selon la coutume, la communauté peut choisir d’élire les échevins. Dans la marge, un commentateur a ajouté : « et alors le peuple rentre chez lui pour manger » – étonnant témoignage sur l’abstention au Moyen Âge !

Cette « communauté des bourgeois » censée participer à la vie civique n’inclut que les artisans et petits propriétaires. Exit les clercs, les locataires, les femmes, les juifs ou encore les étrangers : il n’a jamais été question de mettre en place un suffrage universel...

Les consuls cherchent quand même à mettre en place une forme de représentativité. A Dortmund, les six principales corporations de métier sont autorisées à désigner chacun deux électeurs, qui « choisissent » ensuite six membres de l’élite

Ce conseil de 18 membres est ensuite chargé de désigner les personnes qui pourront « commander la communauté de Dortmund ». Eh oui : au Moyen Âge, pas facile de rafler la mairie... !

Les #Municipales2020 participent ainsi d'une longue histoire des institutions politiques à l'échelle locale... Retrouvez notre article du jour sur notre site !

actuelmoyenage.wordpress.com/2020/07/02/cho…

actuelmoyenage.wordpress.com/2020/07/02/cho…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh