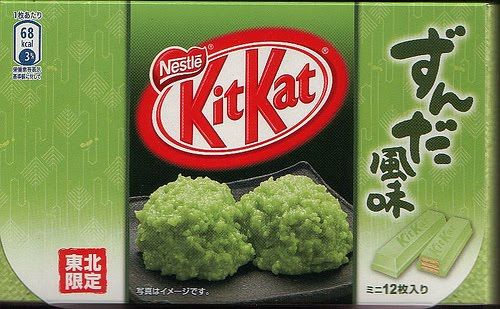

¿Sabíais que McDonald's vende un McLangosta y una McSopaDeVerduras? ¿Y que hay una Pepsi sabor judías? ¿Y que hay Kit-Kat de limón salado y de whisky?

¿Y que hay un país que Coca-Cola nunca pudo conquistar?

En #LaBrasaTorrijos de hoy: Inca Kola y la batalla de Perú.

HILO 👇

¿Y que hay un país que Coca-Cola nunca pudo conquistar?

En #LaBrasaTorrijos de hoy: Inca Kola y la batalla de Perú.

HILO 👇

La cosa es sencilla: la globalización es una marea imparable y las marcas dominan nuestra vida.

Es así. En cualquier ciudad del mundo hay un Zara y un Starbucks y un Apple Store y, por supuesto, un McDonalds.

Incluso en la India.

Es así. En cualquier ciudad del mundo hay un Zara y un Starbucks y un Apple Store y, por supuesto, un McDonalds.

Incluso en la India.

Y tiene gracia que existan McDonald's allí porque la India es uno de los países más vegetarianos del mundo y la mayoría de la gente no come ni ternera (obvio) ni cerdo. Y McDonald's vende hamburguesas.

Pero como decía un amigo que sabe mucho de esto: "No hay manera de escapar a las marcas".

Por eso en la India, McDonald's vende McCurry Pan, un guiso vegetariano de legumbres servido en un barco comestible hecho de pan, y el McAloo de patata y guisante.

Por eso en la India, McDonald's vende McCurry Pan, un guiso vegetariano de legumbres servido en un barco comestible hecho de pan, y el McAloo de patata y guisante.

En realidad, esto no es más que las mutaciones de las marcas para intentar colonizar TODOS los mercados apelando a un gusto autóctono y a un cierto patriotismo fake.

Por ejemplo, en Nueva Inglaterra y ciertas zonas de Canadá, McDonald's vende el McLangosta (con tenacitas y todo)

Por ejemplo, en Nueva Inglaterra y ciertas zonas de Canadá, McDonald's vende el McLangosta (con tenacitas y todo)

Otro ejemplo: la sopa es un elemento distintivo de la alimentación portuguesa, hasta el punto de que incluso los propios carteles del McDonald's las anuncian como «una sopa tradicional y típicamente portuguesa».

Sopa de legumbres tradicional y típica, pero de McDonald's...

Sopa de legumbres tradicional y típica, pero de McDonald's...

Y en Costa Rica hacen el McPinto, que no es más que la versión globalizada del gallo pinto, el arroz negro con judías que es el plato tradicional costarricense.

Por supuesto, McDonald’s no son los únicos que deslocalizan su branding, también lo hace Burger King con una hamburguesa británica a base de coles de Bruselas (porque en UK son así) o Wendy’s, que en Japón sirve una hamburguesa de foie gras por el módico precio de 20 €.

Y lo que pasa con los salados también pasa con los dulces, claro.

McFlurry de (apestoso) durian en Siungapur o de pistacho en Italia...

McFlurry de (apestoso) durian en Siungapur o de pistacho en Italia...

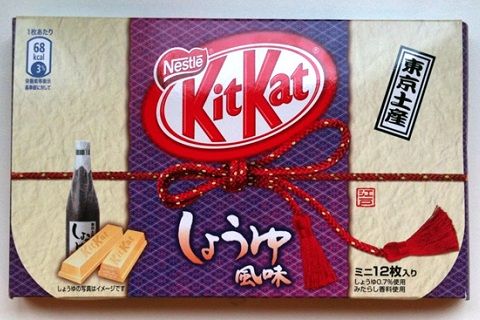

Quizá sea por el aislamiento insular o quizá por efectos no comprobados de la radiación atómica, pero el caso es que los japoneses son...peculiares. Y se ve en la fascinación que tiene Japón por los productos occidentales, especialmente por la japonesización de esos productos.

Nestlé Japan produce y comercializa, a veces de manera continuada, y otras veces en forma de serie limitada, una batería de versiones de la popular chocolatina que son un fenómeno coleccionista (y un desafío para los paladares).

Desde el KitKat de tarta de queso con arándanos hasta el de whisky y naranja; pero también el de té verde, el de salsa de soja, el de patata asada, el de pepino y hasta el de wasabi (que hay que tenerlos cuadrados).

Y si pasa con la comida, desde luego que también pasa con la bebida.

A saber, Pepsi Azuki, con sabor a judía, Pepsi Ice Cucumber, con sabor a pepino, Pepsi Salty Watermelon, con sabor a Sandía salada (¿en serio?).

A saber, Pepsi Azuki, con sabor a judía, Pepsi Ice Cucumber, con sabor a pepino, Pepsi Salty Watermelon, con sabor a Sandía salada (¿en serio?).

E incluso Pepsi Baobab, cuyo gusto supongo que debe ser similar a lamer la corteza de un árbol de la sabana africana.

En cambio, toda esa aproximación local que hace Pepsi, no la hace Coca-Cola, cuyo objetivo es conquistar el mundo y, aparentemente, lo ha conseguido.

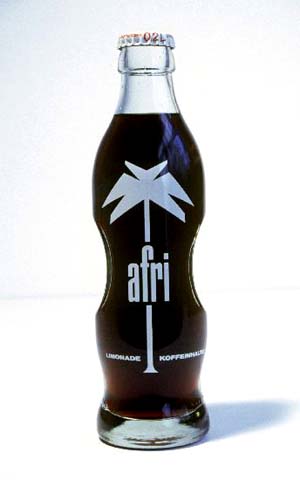

Es cierto que Pepsi se sigue vendiendo bien en muchos mercados y que existen frikadas como la francesa Mecca Cola, que apela al mercado musulmán o la alemana Afri-Cola, que tiene el diseño más bonito de la historia.

De hecho, aunque es una compañía de la Alemania pre-nazi (1931), Afri-Cola tuvo su momento de gloria en los 60 con una PSICOTRÓPICA campaña publicitaria a cargo del fotógrafo Charles Wilp.

Y hablando de de bebidas de cola y de publicidad es cuando tenemos que desmentir este tuit que escribí hace cinco minutos.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1309210122921676803

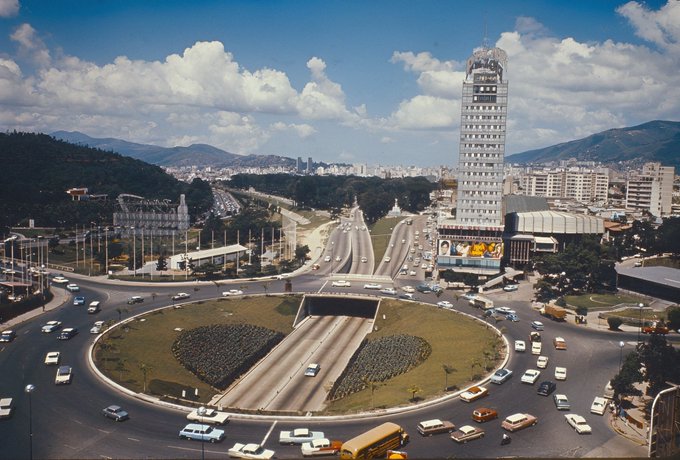

Efectivamente, Coca-Cola ha conquistado China y la antiga Unión Soviética y ha pasado por encima de Royal Crown y de Pepsi. Pero hay un país que se ha resistido desde el principio: Perú.

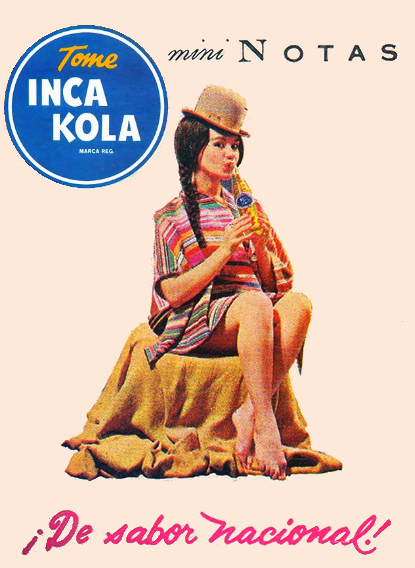

En 1999, la prensa peruana celebró como una victoria que Coca-Cola decidiese comprar el 49% de las acciones de Inca Kola, la bebida gaseosa tradicional peruana: "De sabor nacional".

De alguna manera, esa compra del accionariado suponía la claudicación del gigante de Atlanta en favor de la bebida local y daba por terminada una guerra que había durado casi cinco décadas.

La cosa es sencilla: aunque la Inca Kola es posterior a la Coca-Cola, la Coca-Cola no intentó el desembarco en Perú hasta después de la 2ª Guerra Mundial.

Allí se encontró con que la Inca Kola era no solo la preferida del consumidor peruano, sino que se apoyaba en un fortísimo sentimiento nacional. Apelaba ni más ni menos que a los Incas, como se ve en las botellas antiguas (y en el nombre, claro).

Por otro lado, ese sentimiento nacional no dejaba de ser una estrategia de marketing, porque los creadores y dueños de la Inca Kola era la familia Lindley, emigrantes ingleses.

Tras una década de los 50 más o menos de tanteo, los 60 supusieron la explosión de orgullo nacional peruano a través de la Inca Kola. El eslogan pasó a ser "La bebida de sabor nacional" y "Lo nuestro está primero".

Las imágenes apelaban a ese nacionalismo tradicionalista del inca pero, ejem, curiosamente, las modelos eran bastante mucho muchísimo caucásicas.

Sea como fuere, por las campañas, por la agresividad o por el sabor (que se hace con aroma de hierba luisa, muy dulce, que recuerda al chicle) la Inca Kola siempre fue la preferida de los peruanos.

Y finalmente, venció a la Coca-Cola.

Y finalmente, venció a la Coca-Cola.

Tal es así que Jorge Luis Borges llamaba a la Inca Kola, "la bebida implausible".

Y sigue siendo la preferida en Perú.

Y sigue siendo la preferida en Perú.

Y con estas cuatro fotos que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de la Inca Kola, el Kit-Kat de pepino, la McLangosta y de #LaBrasaTorrijos de hoy.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a una bebida de soda gaseosa con sabor raro!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o invitadme a una bebida de soda gaseosa con sabor raro!

Si de verdad os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz cada semana durante un ratito, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.

Si queréis conocer más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

Si queréis conocer más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1302996727016943617

Allí podéis leer los 44 + 10 (o sea, 54) capítulos de la primera temporada.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1181954511893610496

Y también los de la segunda temporada, que se irá llenando cada semana.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1302989340277178368

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Su Cunnigham, History and Art Collection, David Morton, Arca Continental, Sean Hegarty, Charles Wilp, Nestlé Japan, McCann Perú, Issuespot, McDonald's, Akiko y PepsiCo Japan.

(Fin del HILO 🍔🍟🍾🍹🌎 )

Su Cunnigham, History and Art Collection, David Morton, Arca Continental, Sean Hegarty, Charles Wilp, Nestlé Japan, McCann Perú, Issuespot, McDonald's, Akiko y PepsiCo Japan.

(Fin del HILO 🍔🍟🍾🍹🌎 )

(Y en el episodio de la semana que viene vamos a conocer la historia del hombre que estuvo a punto de poner una cúpula para cubrir Manhattan)

Un par de codas al episodio de ayer:

1. TENÉIS QUE LEER los comentarios que está dejando la gente con mil y una curiosidades más de todo el planeta, desde las colas euskaldunas hasta los McPescados neozelandeses...

1. TENÉIS QUE LEER los comentarios que está dejando la gente con mil y una curiosidades más de todo el planeta, desde las colas euskaldunas hasta los McPescados neozelandeses...

2. Coca-Cola no es totalmente íntegra. Más allá de la Cherry y la Vanilla, en Japón (duh) comercializa algunos sabores rarunos de manera más o menos continuada.

Y 3. Una de las posibles razones por las que el Kit-Kat es tan popular en Japón quizá sea porque su pronunciación se parece a la expresión "kitto katsu", que significa "vas a ganar" o "buena suerte".

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh