En la costa chilena hay un lugar donde la gente no se cambia de casa. MUEVE LA CASA DE SITIO.

Y la mueve tirada por bueyes, por tractores y hasta por barcos.

Pero no es solo eso. Es la expresión del lazo de una comunidad.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la minga de Chiloé.

HILO 👇

Y la mueve tirada por bueyes, por tractores y hasta por barcos.

Pero no es solo eso. Es la expresión del lazo de una comunidad.

En #LaBrasaTorrijos de hoy, la minga de Chiloé.

HILO 👇

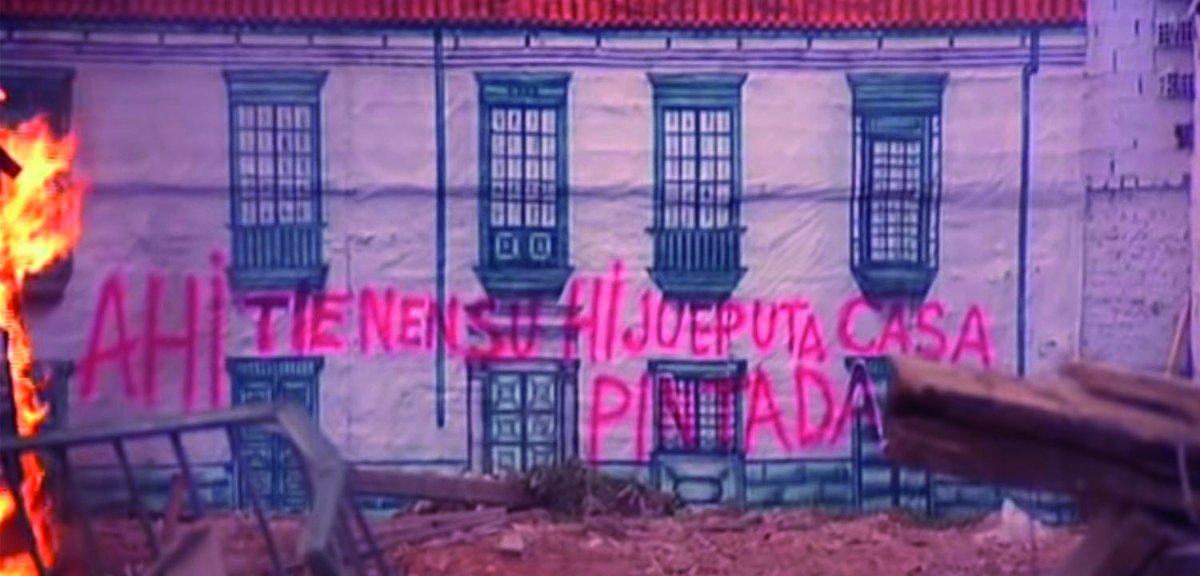

En 1993, el cineasta colombiano Sergio Cabrera estrenó uno de los filmes más interesantes, más combativos y también más divertidos de la década: "La estrategia del caracol"

"La estrategia del caracol" es una dramedia que cuenta la historia de unos inquilinos que se rebelan contra su casero de una manera tan divertida como inverosimil: cambian de sitio el edificio donde viven y dejan apenas un trampantojo.

La peli de Cabrera fue un éxito, aunque su argumento fuese tan rocambolesco que parecía imposible.

Nadie cambia un edificio de sitio. Eso es una locura.

Nadie cambia un edificio de sitio. Eso es una locura.

Salvo que sí. Los edificios que se mueven no es algo TAN raro. Sobre todo si hay dinero.

El año pasado ya conté la historia del edificio de once mil toneladas al que giraron 90 grados en USA.

El año pasado ya conté la historia del edificio de once mil toneladas al que giraron 90 grados en USA.

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1244299573658558466

Lo raro de "La estrategia del caracol" es que quienes movían su casa (como el caracol) eran gente muy humilde. Gente pobre, vamos.

Y eso si que es imposible.

Y eso si que es imposible.

O no.

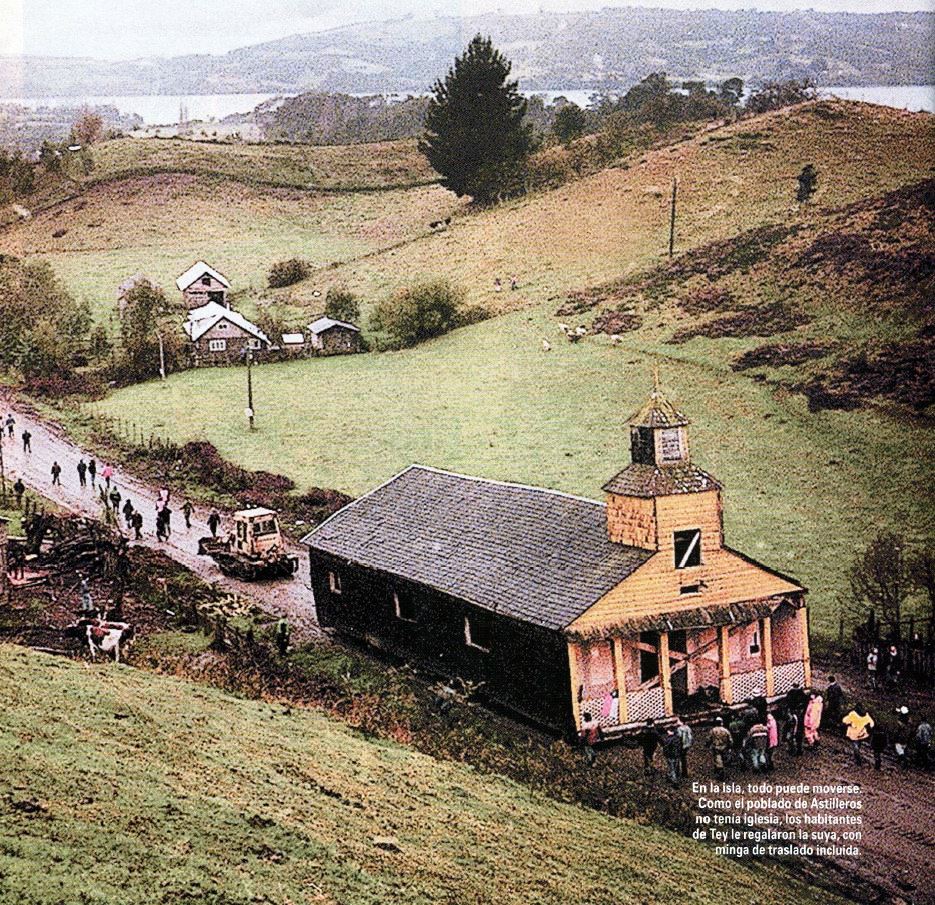

En noviembre de 1997, el pueblo de Tey, en el archipiélago chileno de Chiloé, termino de construir su nueva iglesia.

Este edificio de madera.

Este edificio de madera.

Al lado quedaba la antigua capilla que se les había quedado pequeña.

Este otro edificio también de madera.

Este otro edificio también de madera.

En cambio, en el cercano pueblo de Astillero no tenían ninguna iglesia.

Así que Astillero le pidió a Tey que, ya que tenían una iglesia nueva, les regalasen la antigua.

Y, sencillamente, lo hicieron. Tomaron la vieja capilla y la movieron SIETE KILÓMETROS.

Así que Astillero le pidió a Tey que, ya que tenían una iglesia nueva, les regalasen la antigua.

Y, sencillamente, lo hicieron. Tomaron la vieja capilla y la movieron SIETE KILÓMETROS.

Como un Fitzcarraldo triunfante, todos los vecinos de Tey y todos los de Astilleros apuntalaron la iglesia, ajustaron su base sobre troncos, la amarraron a tractores y la llevaron de un pueblo a otro por las lomas y los caminos embarrados de Chiloé.

Pero lo que hicieron entre Tey y Astillero no fue una anécdota ni algo completamente excepcional. LO que hicieron fue una demostración ancestral de lazo comunitario.

Una minga.

Una minga.

El término "minga" viene del quechua mink'a o minca y significa algo así como "pedir ayuda a cambio de algo".

Sin embargo, en ese margen oeste de Sudamérica, minga se asocia a pedir ayuda a TODO el mundo a cambio de algo.

Sin embargo, en ese margen oeste de Sudamérica, minga se asocia a pedir ayuda a TODO el mundo a cambio de algo.

Así, técnicamente, la minga se puede hacer para cualquier proceso que requiera ayuda de mucha gente: una cosecha, una siembra, una matanza...

En Chiloé se hacen las mingas para esas cosas pero, sobre todo, se hacen para cuando un vecino quiere cambiarse de casa.

En Chiloé se hacen las mingas para esas cosas pero, sobre todo, se hacen para cuando un vecino quiere cambiarse de casa.

Los chilotas suelen vivir en casas de madera y chapa de construcción muy rápida y sujetas sobre pilotes, habitualmente sin cimentación.

A veces, son palafitos sobre el agua.

A veces, son palafitos sobre el agua.

Por eso, como las casas no están "atadas" al terreno, cuando un vecino de Chiloé quiere cambiarse de sitio, toma su casa y la mueve.

Y como no puede moverla solo, pide ayuda a toda la comunidad. Pide una minga.

Y como no puede moverla solo, pide ayuda a toda la comunidad. Pide una minga.

Se reúne todo el pueblo, afianzan la casa por dentro con diagonales para minimizar los desperfectos, levantan TODA la casa, le colocan unos troncos debajo, los amarran con bueyes o tractores y TIRAN.

Eso. Nada más que eso. Y definitivamente, nada MENOS que eso.

Eso. Nada más que eso. Y definitivamente, nada MENOS que eso.

Y la casa viaja por los caminos y las lomas pero, a veces, los chilotas, que son de naturaleza nómada, quieren cambiarse DE ISLA.

Entonces no vale con los troncos, los bueyes y los tractores.

Entonces hay que montar la casa en una balsa. Y lo hacen.

Entonces no vale con los troncos, los bueyes y los tractores.

Entonces hay que montar la casa en una balsa. Y lo hacen.

Y enganchan la casa-balsa a un remolcador y la llevan de una costa a la otra atravesando ese trocito del Pacífico Sur.

Y cuando llegan a la otra costa, los vecinos las reciben, las vuelven a atar a bueyes y las sacan hasta la orilla.

Todos los vecinos. Toda la minga.

Todos los vecinos. Toda la minga.

Y, al final, cuando la casa vuelve a tomar contacto con la tierra en su nuevo destino, la minga se convierte en una fiesta. Todos beben y comen asado y bailan.

Porque quien pide la minga no paga nunca en dinero; ofrece un asado y bebida.

El pago por ayudarte a mover tu casa es una fiesta.

El pago por ayudarte a mover tu casa es una fiesta.

Porque la minga no es una manera de mover una casa, aunque las mingas de tiradura de casa sean las más famosas.

La minga es, en realidad, la única manera de que un grupo de personas pobres hagan algo reservado a los ricos.

La única manera de que un grupo de personas pobres hagan lo increíble y casi lo imposible: hacer realidad la estrategia del caracol.

La única manera de que un grupo de personas pobres hagan lo increíble y casi lo imposible: hacer realidad la estrategia del caracol.

Y con estas cuatro fotos que resumen muy bien el episodio de hoy, vamos a despedirnos de las casas sobre troncos, de los bueyes, de los barcos, de los tractores, de Chiloé y #LaBrasaTorrijos de esta semana.

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o subidme en un buey!

Si os ha gustado, hacedme RTs, FAVs, follows o subidme en un buey!

Si os gustan las historias sobre lugares como este y queréis leerlas contadas como nunca las he contado, "Territorios Improbables" es el libro de #LaBrasaTorrijos y YA ESTÁ EN PREVENTA.

Se puede reservar aquí: bitly.com/TerritoriosImp…

O en cualquier librería que os guste.

Se puede reservar aquí: bitly.com/TerritoriosImp…

O en cualquier librería que os guste.

Y si queréis saber un poco más de #TerritoriosImprobables, lo cuento en este pequeño hilo:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1395087905438191618

Si de verdad os gusta #LaBrasaTorrijos y os hace feliz cada semana durante un ratito, podéis apoyar el proyecto en el patreon: patreon.com/pedrotorrijos

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

O también podéis hacer una aportación puntual en este enlace TAN fácil: paypal.me/pedrotorrijos

(Es la hora de pasar la gorra!)

Nos vemos en un nuevo capítulo el próximo jueves a la misma hora.

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

Si os habéis quedado con ganas de viajar a más territorios improbables, todos los episodios de #LaBrasaTorrijos están archivados en mi tuit fijado, que es este hilo de hilos de hilos:

https://twitter.com/Pedro_Torrijos/status/1336747158423408645

Las imágenes del capítulo de hoy son de:

Caracol Televisión, Sur Imagen/Canal13/Discovery Channel, Cristian Carrere, Corbis/Getty, AsTV, José Ferri, Diego Carvajal, voyageaddict y Biblioteca Nacional de Chile.

Caracol Televisión, Sur Imagen/Canal13/Discovery Channel, Cristian Carrere, Corbis/Getty, AsTV, José Ferri, Diego Carvajal, voyageaddict y Biblioteca Nacional de Chile.

#LaBrasaTorrijos se escribe en directo todos los jueves desde el soleado barrio de Villaverde.

(Fin del HILO 🏡🌊🐂🚜🏃♂️🏃♂️🏃♂️)

(Fin del HILO 🏡🌊🐂🚜🏃♂️🏃♂️🏃♂️)

(Y en el episodio de la próxima semana vamos a conocer 2000 km2 de tierra que no pertenecen a ningún país porque ningún país los quiere).

Las codas, señora. Le traigo las codas.

1. El gentilicio masculino de Chiloé es "chilotes" y no "chilotas", como he escrito yo.

1. El gentilicio masculino de Chiloé es "chilotes" y no "chilotas", como he escrito yo.

2. Como me han aclarado varios chilotes, en la fiesta final de la minga, a veces se come asado, pero es más habitual comer curanto, un guiso de marisco, patatas, carne y embutido que se cocina en un hoyo con piedras calientes.

3. Las casas que se trasladan por mar, a veces se montan en balsa, la mayoría de las veces se sujetan a boyas de floración y, algunas veces, se meten directamente en el agua y se confía en la flotabilidad de la madera.

(Aunque luego, las casas quedan más "musicales").

https://twitter.com/gabyjorque/status/1395496750442557445

Y voy a terminar con un agradecimiento.

Me sigue alucinando ver lo lejos que llega la comunidad que hemos hecho aquí en Twitter. Esta semana ha habido un montón de chilenas y chilenos que han aportado conocimiento y datos y aclaraciones y cariño al hilo.

Sois los mejores.

Me sigue alucinando ver lo lejos que llega la comunidad que hemos hecho aquí en Twitter. Esta semana ha habido un montón de chilenas y chilenos que han aportado conocimiento y datos y aclaraciones y cariño al hilo.

Sois los mejores.

Ah. Y unas cuantas de las iglesias de Chiloé son Patrimonio de la Humanidad.

https://twitter.com/NaoCasanova/status/1395683308898504707

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to

force a refresh